今日は、レイ・マンザレク(Ray Manzarek)の誕生日です。

今日(2025.2.12日)は1939年生まれのレイ・マンザレク(Ray Manzarek)の誕生日です。

2013年に病気で他界されています。

アメリカ合衆国のロックバンド、ザ・ドアーズのオルガニストでした。

今日の紹介曲:『ハートに火をつけて(Light My Fire)』-(ザ・ドアーズ)・・・まずは公式動画をご覧ください。

🎵 クレジット

Provided to YouTube by Rhino/Elektra

「Light My Fire (2017 Remaster)」 · The Doors

収録アルバム:The Doors

© 1967 Elektra Entertainment. 2017 Remastered by Rhino Entertainment.

💡 2行解説

1967年のデビューアルバムに収録された、ジム・モリソン率いるThe Doorsの代表曲。

官能的なオルガンソロと詩的ボーカルが融合し、サイケデリック時代を象徴する名作です。

🎵 クレジット

Music video by The Doors performing "Light My Fire".

© 2012 Doors Property, LLC, exclusively licensed to Eagle Rock Entertainment Ltd.

収録映像:Live at the Hollywood Bowl 1968

💡 2行解説

1968年ハリウッド・ボウルでの伝説的ライブから、「Light My Fire」を収録した公式映像。

ジム・モリソンの狂気とカリスマが頂点に達した、ロック史に刻まれる名パフォーマンスです。

僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫

| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |

| 曲のリリース年 | 1967 | ||||||||

| 僕が聴いた時期 | ● |

リリースは僕が9歳の頃です。

僕がこの曲を初めて聴いたのは、中学かもしれないし?、高校かもしれないし?・・・ということで、音楽と麻雀に明け暮れていた、大学時代といたします。(;_;)/~~~

というのも、多分この曲と本格的に向き合う以前に聴いていたと思いますが、僕の好みとしては中学の時だともっとポップス寄りだったし、ロックと言ってもわかりやすモノが好きだったと思います。高校でも同じです。なので、幅広く様々な音楽ジャンルを聴いたのは大学時代!!なので、少しなりとも、この曲の良さを理解した気になったのは、やはり20才を過ぎたあたりだと思いますね。

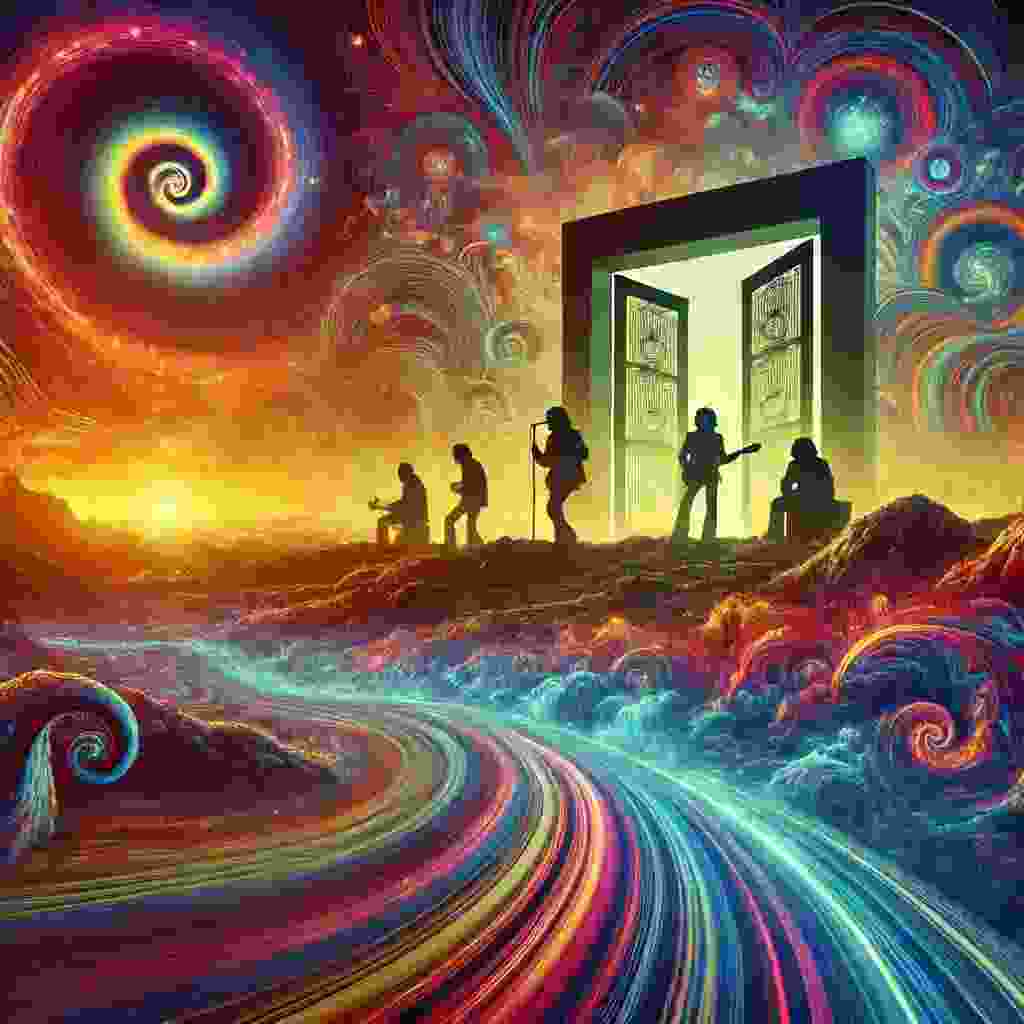

The Doors「ハートに火をつけて」——ロック史に輝く炎

1967年に発表されたThe Doorsの「ハートに火をつけて」は、単なるヒット曲の枠を超え、60年代という激動の時代を象徴する楽曲として語り継がれています。その背景には、バンドが追求した芸術的な実験精神と、当時の若者が求めた精神的解放への渇望が色濃く反映されています。

創作の背景と音楽的実験

「ハートに火をつけて」は、バンドのギタリストであるロビー・クリーガーのひらめきから生まれました。The Doorsの楽曲の多くはジム・モリソンが作詞・作曲を手がけていましたが、この曲はクリーガーがリードして作曲したことで、バンドの音楽性の幅が広がるきっかけにもなりました。

クリーガーは、従来のロックとは異なるコード進行を模索し、当時流行していたフラメンコやボサノヴァのリズムを取り入れたギターリフを作り上げました。そこに、レイ・マンザレクのオルガンが加わることで、ジャズやクラシックの影響を感じさせる独特な音楽世界が構築されました。マンザレクは、バッハのようなバロック音楽の要素と、インド音楽のスケールを意識したとされており、そのサウンドは聴衆を一種のトランス状態へと誘います。

当時のロックシーンでは、ラジオ向けに短い楽曲が主流でしたが、「ハートに火をつけて」は7分近い長さを誇り、そのうち半分以上がインストゥルメンタルという大胆な構成でした。これは当時の常識を覆すものであり、バンドの芸術的な実験精神が垣間見える部分でもあります。

歌詞に込められた哲学と象徴

表面的には恋愛の情熱を歌っているように見える「ハートに火をつけて」ですが、ジム・モリソンの詩的な表現の中には、より深い哲学的な意味が隠されています。「Come on, baby, light my fire(さあ、俺の炎を灯してくれ)」というフレーズは、単なる愛の炎ではなく、生命そのものの燃焼を象徴しているとも解釈できます。

モリソンは、実存主義哲学やフリードリヒ・ニーチェの思想に強く影響を受けていました。彼にとって「炎」とは、単なる情熱のメタファーではなく、人生の儚さや瞬間の輝きを表現する重要なキーワードだったのです。また、アルチュール・ランボーの詩に通じる幻想的な世界観も、この歌詞には反映されています。

モリソンはしばしば「今を生きよ」というメッセージを作品に込めました。「Light My Fire」の歌詞も、「私たちには今夜しかない(We couldn’t get much higher)」と歌い上げることで、その刹那的な生の哲学を体現しています。

ライブパフォーマンスで生まれる魔法

The Doorsのライブにおける「ハートに火をつけて」は、まさに即興の魔法が炸裂する場でした。特にモリソンは、ライブごとに異なる歌詞を即興で挟み込み、観客とのコミュニケーションを重視していました。彼のパフォーマンスは予測不能で、時に激しく、時に神秘的で、観客を熱狂させました。

特筆すべきは、インストゥルメンタルセクションの長さと自由度の高さです。マンザレクのオルガン、クリーガーのギター、ジョン・デンスモアのドラムが絡み合い、ジャズのセッションのように展開されるこの部分は、ライブごとに異なる表情を見せました。The Doorsのメンバーは、演奏の際に「見えない合図」を送り合い、その場の雰囲気によって即興でアレンジを加えていたといいます。

また、モリソンはステージ上で予想外の行動を取ることで知られています。観客を煽るような叫びをあげたり、詩を朗読したりすることもありました。あるライブでは、彼が突然マイクを放り投げ、そのまま観客の間に消えていったという伝説も残っています。

商業的成功とその影響

「ハートに火をつけて」は、1967年にBillboard Hot 100で1位を獲得し、The Doorsを一躍スターダムに押し上げました。当時のアメリカはベトナム戦争や公民権運動が激化しており、若者たちは体制への反抗心と自由への憧れを強く抱いていました。そのような時代背景の中で、「ハートに火をつけて」は一種のカタルシスを提供し、時代のアンセムとしての役割を果たしました。

この楽曲の成功により、The Doorsはサイケデリックロックやプログレッシブロックの発展にも影響を与えました。長尺のインストゥルメンタルパートを大胆に取り入れるという手法は、その後のロック音楽のあり方を変える要素のひとつとなりました。

知られざるエピソード

あまり知られていない逸話として、レコーディングの際、ジム・モリソンは最初のテイクでほぼ完璧なボーカルを録音したといわれています。しかし、プロデューサーはさらなる感情表現を引き出すために何度か録り直しを求め、最終的には初期のテイクに戻る形で完成しました。

また、1967年にThe Doorsが「エド・サリバン・ショー」に出演した際、歌詞の一部を変更するよう求められました。「We couldn’t get much higher」というフレーズがドラッグを連想させるという理由でしたが、モリソンは番組の本番であえてオリジナルのまま歌いました。その結果、The Doorsはこの番組への出演を永久に禁止されました。(;”∀”)Good!!

現代への影響と「ハートに火をつけて」の永遠性

「ハートに火をつけて」は、半世紀以上が経過した今もなお、さまざまな形でリスナーに影響を与え続けています。映画やテレビドラマ、CMなどに頻繁に使用されるだけでなく、新たなアーティストによるカバーも後を絶ちません。ホセ・フェリシアーノのアコースティックバージョンは、1968年にリリースされ、独自の解釈で再びチャートを賑わせました。

また、The Doorsの即興的な演奏スタイルは、現代のジャムバンドやプログレッシブロックに大きな影響を与えています。ライブにおける自由な表現や観客との一体感を重視するバンドの多くが、The Doorsの音楽からインスピレーションを得ています。

まとめ

「ハートに火をつけて:Light My Fire」は、単なるヒット曲ではなく、ロック史に刻まれる文化的なマイルストーンです。その芸術的な深み、ライブでの即興性、そして時代を超えたメッセージ性は、今もなお多くのリスナーの心に火を灯し続けています。

コメント