■【フリートウッド・マック】の歴史について詳しくは➡こちらから!

🎸僕の勝手なBest10【フリートウッド・マック編】第1位『Monday Morning』フリートウッド・マックが奏でる朝の名曲をご紹介!

いよいよ第1位の発表です。【僕の勝手なBest10:フリートウッド・マック編】で第1位に選んだ楽曲は『Monday Morning』です。Best10候補曲を、この間各々10回程度は聴き返しましたが、一番好きというより、完成度の高さと勢い、爽快感が決め手でした。好き嫌いで言ってしまうと、スティービー・ニックス寄りになってしまいますので。(;´∀`)

1975年に発表されたこの楽曲は、フリートウッド・マックが新たなフェーズに突入した記念碑的な一曲であり、バンドの再生を象徴する楽曲でもあります。

今回はその魅力を、時代背景、音楽的分析、歌詞のメッセージ、そして日本での受容まで含めて、丁寧に掘り下げていきます。

🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。

🎬 公式動画クレジット

🎵 Fleetwood Mac – Monday Morning (2004 Remaster)

📀 収録アルバム:『The Very Best of Fleetwood Mac』

📅 リリース:1975年(オリジナル)、2002年(リマスター)

🎹 キーボード・シンセ・ボーカル:クリスティン・マクヴィー

🎙️ プロデュース:クリスティン・マクヴィー

📝 2行解説(日本語)

1975年の傑作アルバムから、軽快なカントリーロック調で幕を開ける一曲。スティーヴィー・ニックス加入直後のバンドの勢いと、ポップセンスが光る代表作。

🎬 公式動画クレジット

🎵 Fleetwood Mac – Monday Morning (Live at Budokan Hall, Tokyo, Japan 2/3/80)

📅 公開日:2021年4月8日 📍 録音日:1980年2月3日(東京・日本武道館)

(※何度も言いますが、このライブ観に行きました!)

🎙️ レコーディング:Biff Dawes、アシスタント:Carla Frederick

📀 レーベル:Warner Records

📝 2行解説

1980年、武道館公演で披露された疾走感あふれるライブバージョン。

リンジー・バッキンガムのギターとバンドの緊密な演奏が光る貴重な記録です。

楽曲の基本情報

アルバムとリリース時期

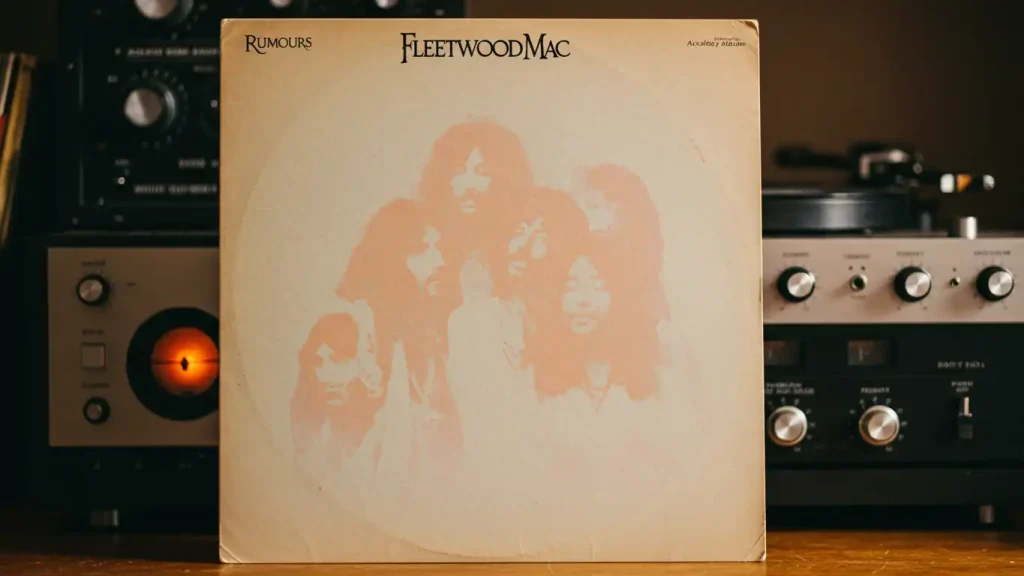

『Monday Morning』は、1975年7月11日にリリースされた通称「白いアルバム」=『Fleetwood Mac』に収録されています。(ビートルズ?)

バンドにとって10作目のスタジオアルバムであり、新体制初の作品です。

作詞・作曲はリンジー・バッキンガム。プロデュースはキース・オルセンが担当しました。

シングルとしての扱い

シングルカットは当初アメリカでは行われませんでしたが、1976年にイギリスやオランダで限定的にリリースされ、チャートインも果たしました。

バンドの転機と人員交代

新メンバー加入の背景

フリートウッド・マックは1967年にイギリス・ロンドンで結成され、初期はブルースロック色の強いバンドでした。しかし1974年、メンバーのボブ・ウェルチ(彼もいい感じの楽曲を持っています)が脱退し、転機が訪れます。

バッキンガム&ニックスの加入

プロデューサーの紹介で出会ったリンジー・バッキンガムとスティーヴィー・ニックスのデュオが加入し、音楽性は大きくポップロック寄りへと変化しました。『Monday Morning』はその変革を象徴する第一声となったのです。

1975年の時代背景

日本の風景と社会状況

1975年の日本はオイルショックの影響が続き、インフレや物価高が社会問題化していました。一方、3月から6月には沖縄海洋博が開催され、未来への希望も見え始めた年でした。

音楽とテレビの文化

音楽面では、山口百恵「いい日旅立ち」、郷ひろみ「よろしく哀愁」などのヒットがあり、テレビでは『時間ですよ』が高視聴率を記録。フォークとアイドルが混在する時代でした。

世界の動向と洋楽シーン

アメリカではベトナム戦争が4月に終結し、混乱の余韻が残るなか、音楽ではディスコが台頭。ビージーズの「Jive Talkin’」、レッド・ツェッペリンの『Physical Graffiti』など、ジャンルの多様化が進んでいました。

楽曲誕生の背景

デモからアルバム収録まで

『Monday Morning』は、リンジー・バッキンガムが作ったデモ音源からスタートしました。月曜の朝をテーマにした曲として、シンプルな構成で仕上げられ、レコーディングはロサンゼルスのサウンド・シティ・スタジオで行われました。

メンバーによる共同構築

ミック・フリートウッドの力強いドラム、ジョン・マクヴィーの安定したベース、クリスティン・マクヴィーの温かなキーボードが重なり、洗練されたバンドサウンドとして完成します。

音楽的な魅力と演奏技術

アレンジと構成

4/4拍子、テンポはやや速め。イントロのアコースティックギターが軽やかで、聴く者に一週間の始まりを告げるような開放感があります。サビの部分ではコーラスが厚みを増し、リスナーの感情を一気に引き上げます。

演奏の要所

- ギター:バッキンガムのカッティングが曲全体を牽引

- ドラム:フリートウッドのパターンが軽快ながら安定感を提供

- ベース:縁の下の力持ち的な役割で、音を下から支える存在

ボーカルとコーラスの役割

主旋律の声

バッキンガムのボーカルは軽やかで、時にやんちゃな雰囲気をも持ちます。悲しげな歌詞を前向きに感じさせる声質がこの曲の魅力です。

女性陣のハーモニー

スティーヴィー・ニックスとクリスティン・マクヴィーのコーラスが、曲の世界に深みと立体感を与えています。この3人の声の絡みは、以後のバンドの大きな武器となりました。

歌詞に込められたメッセージ

恋愛と距離感のリアル

“First you love me and then you fade away”

“But I don’t mind, I don’t mind, yeah”

(”最初は愛してくれたのに、いつの間にか消えてしまった”)

(”でも、気にしないよ…本当に、平気さ”)

歌詞では、相手の態度に翻弄される主人公が描かれています。しかし「I don’t mind」という繰り返しが示すのは、相手を責めずに受け入れる姿勢でもあります。

月曜日に込めた希望

“Monday morning”という言葉に込められたのは、単なる週の始まりではなく、「人生の再出発」や「自分らしさを取り戻す一歩」の象徴です。

多様性の中の独自性

1975年の音楽潮流との比較

当時の音楽は、ディスコ、プログレ、パンクなどが交錯する中で、フリートウッド・マックはポップロックにおいて独自の美学を確立しました。

同時代作品との共鳴

- エルトン・ジョン「Philadelphia Freedom」

- ジェームズ・テイラー「How Sweet It Is」

- キャロル・キング『Tapestry』(再評価の波)

この中にあって、『Monday Morning』は“朝のスタートに寄り添う音楽”というニッチで強い個性を確立しました。

日本での受容と影響

ラジオから広がった人気

FM放送を通じて『Fleetwood Mac』の楽曲は日本でも注目され、特に『Monday Morning』は“朝向けソング”として紹介される機会が多くありました。

来日公演での披露

1976年の来日公演では、同曲がオープニングとして披露され、観客のボルテージを一気に高めたといいます。新聞や音楽雑誌でも“爽快な幕開け”と評されました。(はいその場に僕もいました(>_<))

2025年の耳にも響く理由

リマスターによる再評価

2024年、マスターテープ音源による高音質再配信が実現。ギターの粒立ちやドラムの明瞭さが強調され、当時の雰囲気をよりリアルに感じられるようになりました。

SNS世代の共感

X(旧Twitter)では、「朝のルーティンにぴったり」「週の始まりに元気をくれる曲」として投稿が相次ぎ、Z世代(※)にも浸透し始めています。

総括:現代にも通じる再生の歌

『Monday Morning』は、バンドの再出発を象徴するだけでなく、聴き手にとっても“前を向く力”を与える作品です。1975年当時と同じように、2025年の今もなお、多くの人の心に朝の光を届けています。

🎧 今回ご紹介したFleetwood MacのBest10は、YouTube公式動画で全曲をまとめてご視聴いただけます。

▶️【再生はこちら】YouTubeプレイリストを見る

📌 他アーティストのBest10(Eagles編・Sting編・さだまさし編など)は、現在ブログ購読者限定でご案内しています。

🔑 閲覧をご希望の方は、ブログ内より無料購読登録(メールアドレスのみ)をお願いいたします。

いまさら聞けない豆知識!―Z世代

「Z世代(Z世代、英語ではGeneration Z)」とは、主に1990年代後半から2010年代前半に生まれた世代を指す呼び方です。ミレニアル世代(Y世代)に続く世代として位置づけられ、以下のような特徴があります。

🌐 Z世代の基本的な定義

- 生年の目安:おおむね1997年〜2012年頃に生まれた人々

※定義には多少のブレがあり、1995年〜2010年とする場合もあります。 - 年齢層(2025年時点):およそ13歳〜28歳

📱 特徴・価値観の傾向

❶ デジタルネイティブ

- 生まれたときからインターネットやスマートフォンが当たり前に存在

- SNS(Instagram, TikTok, X など)を情報源・表現の場として活用

- YouTubeや動画コンテンツに慣れ親しんでいる

❷ 多様性と共感を重視

- ジェンダー、国籍、宗教などの多様性を受け入れる意識が強い

- 社会問題(環境、LGBTQ+、人種差別など)への関心も高め

❸ 個性を大切にする

- 「空気を読む」よりも自分らしさや本音の発信を重視

- フォロワー数よりも**“共感”や“リアルさ”**を重視する傾向

❹ 経済観念が現実的

- ミレニアル世代よりも堅実で倹約志向

- 高度経済成長を知らず、バブルも未体験のため「安定」を求めやすい

📊 よく使われる関連キーワード

- 「自己肯定感」

- 「推し活」(好きなアイドルやキャラを応援する活動)

- 「タイパ」(タイムパフォーマンス=時間効率)

- 「エモい」(感情が動く瞬間)

- 「サステナビリティ」(持続可能性への関心)

🧭 他の世代との比較

| 世代 | 生まれ年の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| ベビーブーマー世代 | 1946〜1964年 | 戦後の復興期、高度成長の立役者(僕はここですね!) |

| X世代 | 1965〜1980年 | アナログとデジタルの過渡期 |

| Y世代(ミレニアル) | 1981〜1996年 | SNS黎明期、グローバル志向、個人主義 |

| Z世代 | 1997〜2012年 | 多様性、共感、スマホネイティブ、現実志向 |

コメント