■【Sting】について詳しくは➡こちらから!

第10位『De Do Do Do, De Da Da Da』!をご紹介!

今日から、僕の勝手なBest10【スティング(Sting) 編】を開始します。結構力入れて書きます!今日の10位の解説は曲紹介の後から始めます。

🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。

🎬 公式動画クレジット

🎬 The Police – De Do Do Do, De Da Da Da(Official Music Video)

YouTube公式チャンネル「The Police」による、アルバム『Zenyatta Mondatta』(1980年)収録曲の公式ミュージックビデオ。

🔍2行解説

80年代初頭のスタイリッシュな映像演出とともに、スティングの知的かつ風刺的な世界観を視覚化したビデオ作品。キャッチーな反復フレーズの裏に、言葉の力と空虚さへの問題提起が込められた異色の名曲です。

ポップに潜む知性――一見ナンセンスの奥に

1980年にリリースされたポリス(The Police)の代表曲『De Do Do Do, De Da Da Da』は、その奇妙なタイトルから、よく“軽いポップソング”と誤解されがちな作品です。

「ナンセンスな言葉遊び」「リフレインの反復」「意味のなさそうな響き」――こうした要素だけが目立ってしまい、その背景にある鋭利なメッセージ性が見落とされることもしばしば。

しかし、実際にリリックを読み解けば、この曲が「言葉の暴力性」や「メッセージの消費性」をテーマにしていることがはっきりと見えてきます。

スティングは、単なる語感の面白さにとどまらず、「言葉の空虚さ」こそが時に人を惑わし、支配しうるという現代的な問題を、極めてシンプルな構造で浮かび上がらせているのです。

なぜこの曲が第10位なのか?

音楽という広大な海を旅していると、時折、あまりにもキャッチーで、あまりにもシンプルに聴こえるがゆえに、その真価を見過ごしてしまう灯台のような曲に出会います。今回、僕が独断と偏見で選ぶ「スティングのベスト10」の第10位として紹介するのは、まさにそんな一曲です。

ポリス時代の1980年に発表された『De Do Do Do, De Da Da Da』。

このタイトルだけを見ると、あるいはメロディの断片を聴いただけでは、「ああ、あの単純でノリのいいやつね」と片付けてしまう方もいらっしゃるかもしれません。確かに、そのサウンドは一点の曇りもないほどポップで、一度聴けば口ずさめてしまう強力な感染力を持っています。

しかし、スティングという人物の真骨頂は、最もシンプルな言葉の裏に、最も複雑な思考を忍ばせることにあります。この曲は、ポップミュージックの衣をまとった、巧妙かつ深遠な「言語哲学」の試みなのです。

なぜこの曲が、彼の数多ある傑作群の中で10位にランクインするのか。それは、この曲がスティングというアーティストの持つ「二面性」——すなわち、大衆を惹きつけるポップセンスと、孤高の知性が織りなす芸術性——の原点であり、最もわかりやすい形で結晶化した楽曲だからです。

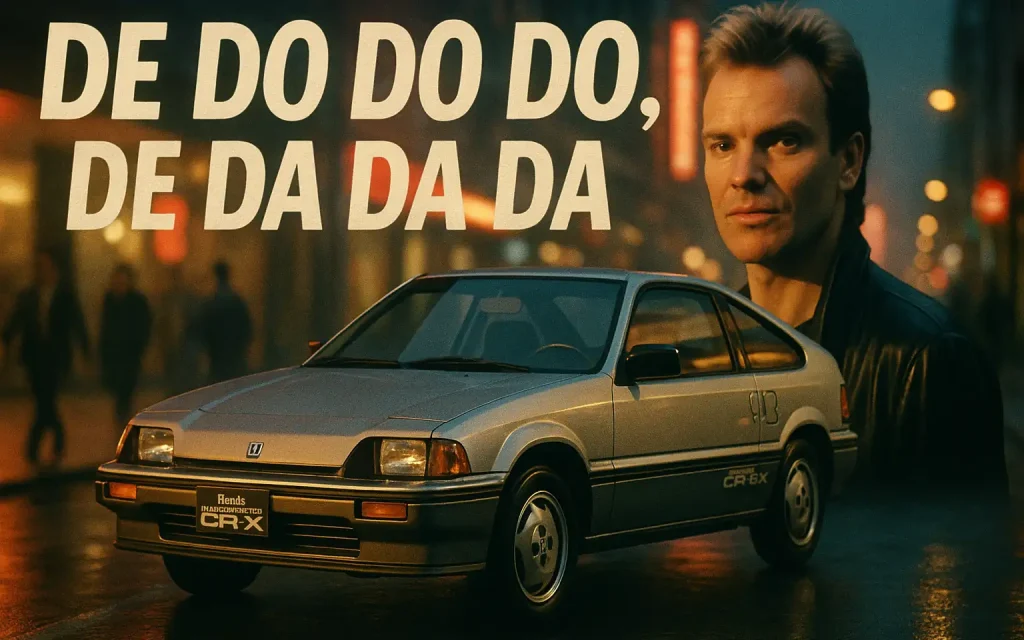

日本での人気に火をつけた、あのCM

日本でこの曲の知名度が急上昇したのは、1983年に放送されたホンダ・バラードスポーツCR-XのテレビCMによるものでした。(すみませんが、これは僕の記憶なので確証はありません!) このCM今でも覚えています。そのような方たくさんいませんかね?

洗練された映像にのせて流れた「デ・ドゥ・ドゥ・ドゥ、デ・ダ・ダ・ダ」というフレーズは、当時の視聴者の耳に強く残り、スティング=都会的でクールなイメージを強く印象づけました。

このCMによって、ポリスというバンド自体の存在もより広く知られるようになり、洋楽ファンだけでなく一般層にも彼らの楽曲が受け入れられていったのです。(僕の独断と偏見かもしれませんが?)

日本の音楽シーンにおいて、このCMはスティングの知名度と評価を一気に引き上げた象徴的な出来事でした。

潜む鋭利なメッセージ

スティングは、キャッチーで無意味にも思える反復フレーズの背後に、「言葉の暴力性」「情報の消費性」「意味の転倒」という現代的な問題を巧みに潜ませています。この曲は、一見シンプルな構造でありながら、ポップミュージックという形式の中で鋭い「言語哲学」を展開しているのです。

歌詞に込められた風刺と警鐘

この曲で最も象徴的なのは以下のヴァースです:

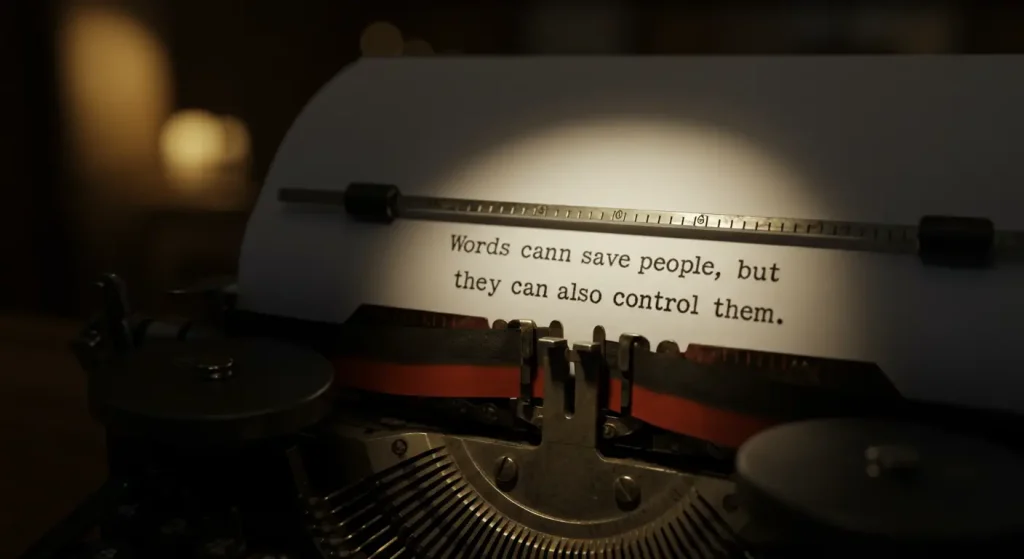

“Poets, priests and politicians

Have words to thank for their positions”

(詩人も、司祭も、政治家も

すべては「言葉」のおかげで地位を得ている)

この一節には、言葉が人を救いもすれば、支配もするという、痛烈な風刺が込められています。

ポリティカル・コレクトネスやSNS上での言葉の乱用が問題視される現代においても、この歌詞はまるで未来を見通していたかのように響きます。

サビでは「De Do Do Do, De Da Da Da」と“無意味”な言葉を繰り返すことで、言葉の空虚さや、意味の置き換えによる真意の喪失を、皮肉にもリスナーに体感させています。

つまり、この曲の“意味のなさ”は、単なるノイズではなく強烈なメッセージそのものなのです。

歌詞の深層とメッセージ性

サビのナンセンスさとは裏腹に、ヴァースには鋭い社会批判が込められています:

Words that scream for your submission

And no one’s jamming their transmission

(従属を強いるような言葉が叫ばれ 誰もそれを止めようとしない)

ここには、メディア操作や言論空間の偏りといった現代社会の本質的課題が透けて見えます。(僕もいつもこれを感じています!) スティングは、言葉に隠された暴力性を浮き彫りにしながら、「真実は静寂や沈黙の中にあるのではないか」という逆説的な問いを我々に投げかけているのです。

スティングの知性と遊び心の象徴として

この曲の持つ軽快さと風刺性は、まさにスティングという人物の本質でもあります。

彼は大学で文学や教育を学び、英語教師として働いていた過去を持つアーティスト。

言葉に対する深い造詣があるからこそ、「あえてナンセンスを選ぶ」という表現手法に説得力が生まれるのです。

そしてそれを、キャッチーなメロディと完璧な演奏力で成立させてしまう――このスリリングな知性こそ、スティングの最大の魅力ではないでしょうか。

初回ということで、スティング(Sting)プロフィールをご紹介!

生い立ちと音楽への目覚め

スティング(本名:ゴードン・マシュー・トーマス・サムナー)は、1951年10月2日、イングランド北東部の港町ウォールズエンドに生まれました。

父はミルクマン、母は理容師という労働者階級の家庭に育ち、幼少期から文学や音楽に親しみました。特にビートルズの音楽や、T.S.エリオットの詩などに強い影響を受けたと語っています。

大学卒業後は一時期、中学校の英語教師として働いていましたが、音楽への情熱が次第に高まり、地元のジャズバンドなどで演奏を始めるようになります。

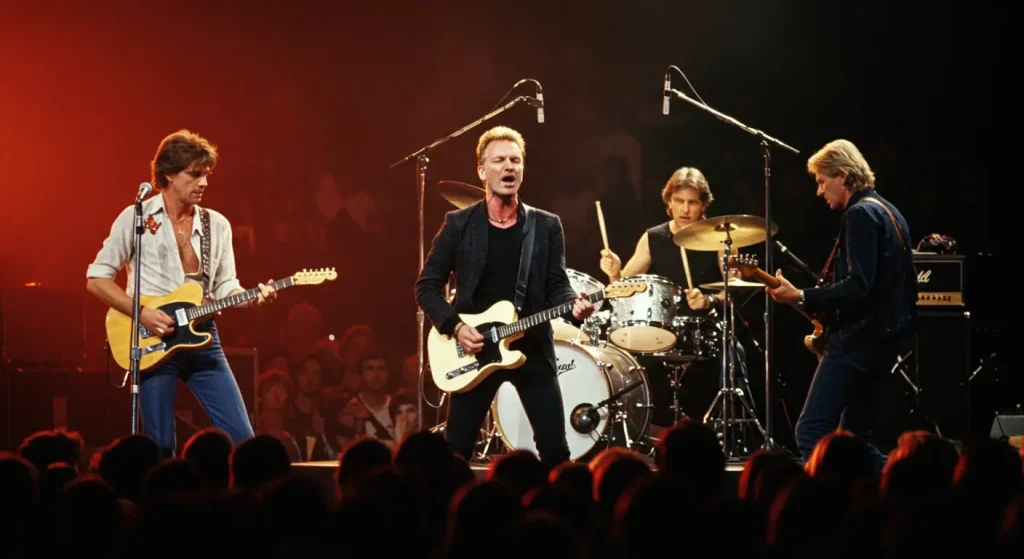

ポリス(The Police)としての成功

1977年、スチュワート・コープランド、アンディ・サマーズとともにロックバンド「ポリス(The Police)」を結成。

ボーカル兼ベースを担当し、パンク、レゲエ、ジャズといったジャンルを融合した斬新な音楽性と、知的な歌詞で瞬く間に世界的成功を収めました。

主な代表曲(ポリス時代)

- 「Roxanne(ロクサーヌ)」

- 「Message in a Bottle」

- 「Every Breath You Take(見つめていたい)」

1983年の『シンクロニシティ』を最後にバンドは活動を事実上停止。音楽的方向性の違いが背景にあったとされています。

ソロキャリアの確立

1985年、ソロデビューアルバム『The Dream of the Blue Turtles』をリリース。

ジャズやワールドミュージックを大胆に取り入れたサウンドで、ポリス時代とは異なる音楽性を確立しました。

ソロの代表曲

- 「Englishman in New York」

- 「Fields of Gold」

- 「Fragile」

- 「If I Ever Lose My Faith in You」

豊かな音楽性と詩的な世界観は、幅広い世代に支持され、ソロとしてもグラミー賞など数々の賞を受賞しています。

音楽以外の活動

スティングは、音楽活動にとどまらず、映画俳優としてもいくつかの作品に出演。

また、環境問題や人権問題にも関心が高く、アマゾンの熱帯雨林保護をはじめとする社会的活動に積極的に関わっています。

時代背景とバンドの状況

1980年、ポリスの頂点とスティングの葛藤

1980年、ポリスはすでに世界的なバンドへと飛躍を遂げていました。『Roxanne』や『Message in a Bottle』といったヒット曲を連発し、彼らのサウンド——パンクの攻撃性、レゲエの浮遊感、そしてジャズの洗練——は、時代の音として世界中を席巻していました。アルバム『Zenyatta Mondatta』の制作は、そんな成功の絶頂期に、ツアーの合間を縫って行われた、極めてタイトなスケジュールの中で進められたのです。

当時のスティングは、バンドのメインソングライターとして、次々とヒット曲を生み出すことを期待されるプレッシャーの中にいました。彼はもともと文学教師であり、その歌詞には常に知的な深みと文学的な香りが漂っていました。しかし、商業的な成功が大きくなるにつれ、彼の内面では「大衆に受ける分かりやすさ」と「自身の表現したい芸術的な深み」との間で、激しい葛藤が生まれていたに違いありません。

この『De Do Do Do, De Da Da Da』は、そんな彼の葛藤が生んだ、一種の「確信犯的」なポップソングなのです。実際、スティングはこの曲について、「人は単純な言葉に引き寄せられる。それはメディアの操作でもある」と語っています。つまり、軽薄に聴こえるフレーズには、メッセージ操作への警鐘が仕掛けられているのです。

音楽的魅力と仕掛けられた呪文

「ドゥドゥドゥ、デダダダ」という呪文の誕生

曲が始まると、アンディ・サマーズのディレイがかかった、あのあまりにも有名なギターリフが鳴り響きます。それはシンプルでありながら、空間を切り裂くような鋭さと、リスナーの耳を捕らえて離さない中毒性を併せ持っています。続いてスチュワート・コープランドのタイトで躍動感あふれるドラム、そしてスティング自身の、メロディックかつ堅実にボトムを支えるベースラインが絡み合い、完璧なポップ・アンサンブルが完成します。

スティングのクリアな声が歌うコーラス、「De Do Do Do, De Da Da Da」。このフレーズは、意味からの解放です。それは理屈を超え、直接的に感情を揺さぶる魔法の呪文となります。子供が意味もなく発する音のような、あるいは原始的な響きを持つこのコーラスは、理性が介在する隙を与えません。だからこそ、この曲は国境や言語の壁を軽々と越え、世界中の人々を踊らせることができたのです。

また、心理学的にも“意味のない繰り返し”は、脳内の快楽中枢を刺激します。意味を持たないがゆえに、聴く側が自由に感情や意味を投影できるのです。それがこの楽曲の普遍性と中毒性の秘密なのです。

社会的背景と評価

チャート成績と歴史的位置づけ

この曲は1980年にシングルとしてリリースされ、全米チャートでは10位、全英チャートでは5位という好成績を収めました。当時の音楽界はMTVの黎明期を迎え、映像と音楽が急速に融合していく時代でした。その中で『De Do Do Do, De Da Da Da』は、耳に残るサウンドと挑発的な歌詞で、しっかりと存在感を放ったのです。

バンド内ではアンディの鋭角的なギターとスチュワートの予測不能なドラムがスティングのアイデアに反応し、緊張感と創造力が混ざり合う奇跡的なケミストリーを実現していました。この曲は、バンドとしての完成度の高さを示す一方、スティングがソロへ向かう兆しも感じさせる作品でもあります。

さらに、日本国内でもこの曲はFM局を中心に高い人気を博し、独特のフレーズが多くのリスナーの記憶に刻まれました。その普遍的な構成と、知性を込めたメッセージ性により、今なお再評価の声が絶えません。

コメント