■【松山千春の歴史】:—声で刻んだ半世紀~松山千春という名の風景——はこちらから!

🎸僕の勝手なBest15【松山千春】編- 第3位『大空と大地のように』

僕の「勝手なBest15」シリーズもいよいよ第3位です。

今回取り上げるのは、1977年に発表され、今や松山千春の代名詞とも言える『大空と大地の中で』です。

実は2~3日までは、5位くらいに置いていました。しかし、日々入れ替わる激しい競争の中で、何と第3位まで躍進です。デビューアルバム「君のために作った歌」で始めて聴いて以来、壮大な歌ではあるものの、長年楽曲の好みとしては中くらいという位置づけでした。

Best5に入る前に改めて残り5曲を数度聴き返して、3曲ほど順位を入れ替えました。やはりこの曲は千春を語るうえで欠かせない一曲だと納得しての順位です。

無二の親友に、哲という同級生がいます。小学校6年に出会って以来今も50年以上の友人関係が続いています。大学時代も同じ東京にいたので、この曲も僕の家で一緒に何度も聴いたはずです。彼は当時から、千春の中ではこの「大空と大地の中で」が一番いいと言っていたのを今でもよく覚えています。現在はソウルに住んでいて会うのも4~5年に1度程度ですが、いつ会っても昨日も会ってた感じの会話ができる気の置けない仲間の一人です。

これまでの記事では、松山千春の生い立ちやデビューまでの道のり、当時のフォークシーン背景を詳細に扱ってきたため、今回はそれらを最小限にとどめ本稿では、この曲が生み出す人とのつながりや、特別な瞬間に立ち会った実話、そして現代における意味合いに焦点を当てます。

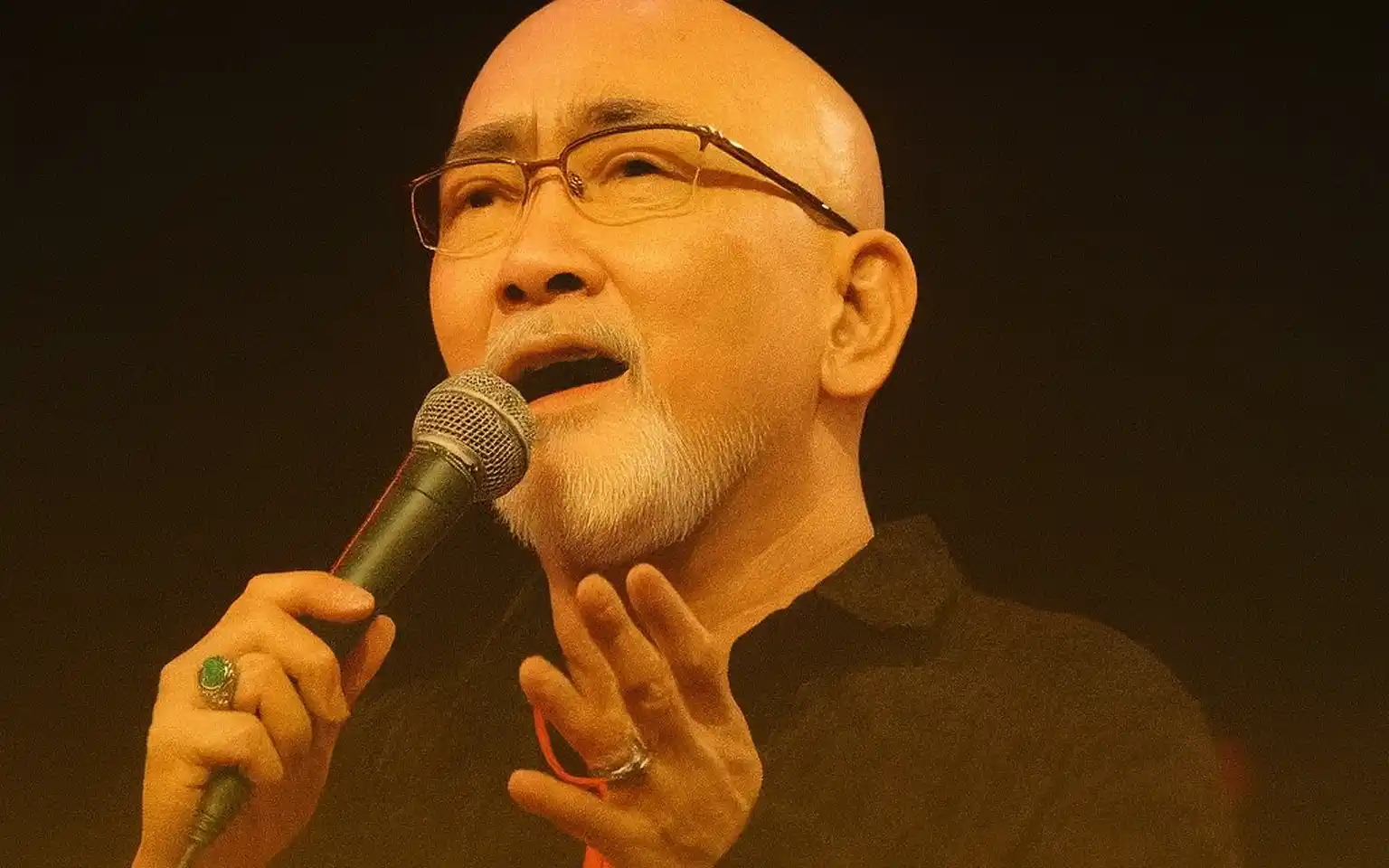

🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。

🎬 公式動画クレジット

作詞・作曲:松山千春

編曲:青木望

© Pony Canyon Inc.

収録作品:『みにくいアヒルの子』オリジナル・サウンドトラック

発売日:1996年5月17日

📖2行解説

松山千春が歌う名曲「大空と大地の中で」は、広大な自然の中で生きる強さと希望を歌い上げた作品です。

ドラマ『みにくいアヒルの子』の主題歌としても知られ、多くの人々に愛され続けています。

曲の誕生と基本情報

『大空と大地の中で』は、松山千春がデビューした1977年に発表されました。広大な自然とそこに暮らす人々への眼差しを、まっすぐな言葉と伸びやかなメロディに乗せた作品です。北海道・足寄町出身の松山にとって、この曲は故郷そのものを象徴する存在であり、都会と地方を結ぶ架け橋のような役割も果たしてきました。

簡潔な時代背景

1970年代後半、日本の音楽界はニューミュージックの勢いが増し、フォーク系シンガーソングライターの活躍が目立ちました。そんな中、21歳の松山千春が放ったこの曲は、都会と地方の距離感を超え、多くの人の耳と心をつかみました。

「果てしない大空と 広い大地のその中で」

この一節は、世代や地域を問わず歌い継がれるフレーズとなりました。

音楽的な要素

この曲の構造は非常にシンプルで、アコースティックギターを主軸にした明快な進行です。複雑な展開はなく、聴く人の耳にすっと入ってくる作りが特徴です。ライブではサビで観客が自然に歌声を重ねる光景が定番で、飾り立てない強さを持っています。

もうひとつの「象徴的エピソード」

『大空と大地の中で』は、ステージ以外の場所でも人々を一つにする力を見せています。その代表例が、2017年8月20日、羽田発・帯広行きのANA477便での出来事です。

この日、松山千春は帯広へ向かうため全日空機に搭乗していました。しかし、機材トラブルで離陸が大幅に遅れ、機内には焦りや苛立ちの空気が漂っていました。ため息や落ち着かない様子があちこちから感じられる中、松山千春は前方の客室乗務員用マイクを借り、軽く笑いを交えながら「しょうがないな、じゃあ歌でも歌うか」と話します。

そして、伴奏もマイクスタンドもない完全なアカペラで『大空と大地の中で』を歌い始めました。低く静かな導入からサビに向けて広がる声は、機内全体を包み込み、乗客たちの表情を変えていきます。やがて自然に手拍子が起こり、歌い終わると大きな拍手が響きました。

最後に松山千春はマイク越しに、乗客への気遣いと柔らかなユーモアが感じられる数言を添えたと伝えられています。その温かな締めくくりが、重苦しかった機内の空気を一変させ、ちょっとしたコンサートのような一体感を生みました。

日常の中で響く歌

この曲は、イベントや学校行事、地域の集まりなど、特別な場に限らず様々な場面で歌われます。意図的に選曲される場だけでなく、誰かが歌い出せば自然と輪が広がることもあります。その存在感は、まさに生活の中に溶け込んだ歌と言えるでしょう。

歌詞に込められた景色とメッセージ

北海道の情景を直接描かない手法

タイトルからは雄大な自然描写を想像しますが、歌詞では地名や具体的な情景はあえて描かれません。「果てしない」「広い」といった抽象的な形容にとどめることで、聴く人が自分なりの風景を思い浮かべられる余地を残しています。これにより、北海道出身でなくとも感情を共有できる普遍性が生まれています。

励ましではなく共感のニュアンス

直接的な励ましの言葉は少なく、今ある状況を受け止め、歩みを進める姿勢が淡々と描かれています。過剰に感情を押しつけないため、聴き手が自然に自分の経験と重ね合わせることができます。

アレンジと演奏スタイルの変遷

初期のスタジオ版

オリジナル音源は、アコースティックギターと素朴なリズムセクションを軸に構成され、曲のメッセージを引き立てる温かなサウンドです。余計な装飾を加えないことで、歌詞と声の魅力が際立っています。

ライブでの多様な形

長年にわたり、この曲は様々なアレンジで披露されてきました。ピアノのみの伴奏やバンド編成での迫力ある演奏、さらには観客と一緒にアカペラで歌うこともあります。形を変えても芯が揺るがないのは、楽曲そのものの強度が高い証拠です。

他の楽曲との比較

『恋』や『季節の中で』との違い

『恋』や『季節の中で』はより個人的な感情を描きますが、『大空と大地の中で』は個人の枠を超え、聴く人の物語に重ねられる幅広さがあります。そのため、結婚式や卒業式、地域の式典などでも自然に選ばれます。

同時代曲との対比

1970年代後半のフォークソングには社会的メッセージや恋愛を直接歌う曲が多い中、この曲はあえて主語を限定せず、広がりのあるテーマを選びました。それが時代を超える強さにつながっています。

まとめと個人的評価

『大空と大地の中で』は、松山千春の代表曲であると同時に、日本の音楽史における「人をつなぐ歌」の象徴です。歌詞の普遍性、シンプルな構造、アレンジの柔軟性、そして思わぬ場面で人々を笑顔に変える力——その全てが、この曲を時代を超えて生き続けさせています。

第3位に選んだ理由は、この曲がただのヒット曲ではなく、人生の様々な場面で人々の記憶に残り続けるからです。聴くたびに、自分の足元とその先に広がる空を意識させてくれる——そんな特別な一曲だと感じています。

「生きることがつらいとか、苦しいだとかいう前に、野に育つ花ならば 力の限り生きてやれ!」・・・そのとおりです!!

コメント