「ふきのとう」の歴史はこちら➡

■歴史【前編】「出会い~デビュー〜初期成功~成長期」まで(1970〜1976)

■歴史【後編】1977年〜解散・現在までの「円熟期・終幕・再会」

第1位:『白い冬』──静けさのなかに息づく情感

1970年代、静かな音楽への回帰

1970年代に入り、世の中の喧騒から少し距離をおいた、静かで深い音楽を求める人々が徐々に増えていきました。そんな空気の中で登場したのが、北海道出身のフォークデュオ「ふきのとう」です。

彼らの音楽は、大きなメッセージや派手な演出で聴き手に強烈な印象を与えるタイプのものではありません。むしろ、記憶の片隅にそっと灯り続けるような、やさしく控えめな存在感を放っていました。

すべては『白い冬』から始まった

その原点ともいえるのが、1974年9月21日にリリースされたデビューシングル『白い冬』です。

高校一年の冬、心に残ったメロディー

当時の僕は、16歳になったばかりの高校一年生。

ちょうど今から50年前のことになりますが、この曲を初めて耳にした場面は、いまもはっきりと覚えています。

僕の故郷は、大分県の津久見市という港町です。

高校は、隣の佐伯市にある佐伯鶴城高校に通っていました。

ある日、佐伯市に唯一あった「寿屋」というデパートに立ち寄った際、店内BGMとして流れてきたのが、この『白い冬』でした。

名前も分からぬまま、胸に残った歌

今のようにスマートフォンや検索ツールはなく、もちろん録音できる機械も持っていません。

誰が歌っているのかも、曲のタイトルすらも分からないまま、ただそのメロディーと

「……もう忘れた すべてあなたのことは……」

と繰り返される印象的なフレーズだけを、その瞬間懸命に心に刻んだのです。

“ふきのとう”との出会い

しばらくして、ラジオから再びこの曲を聴く機会があり、ようやく「ふきのとう」の『白い冬』という曲名を知りました。

それが彼らのデビュー曲だったとわかったのは、もう少しあとになってからでしたね。

とにかくこの曲の印象がとても強く、そして何よりも深く好きになった一曲であり、僕にとっては今もなお“別格”の存在として大切にしています。

津久見市の誇りと、ささやかな自慢

(余談ですが、僕には同じ小・中学校の7年上の先輩として、伊勢正三さんがいました。もちろん直接の面識はありませんが、彼の存在は今でも地元の誇りであり、津久見市が音楽を愛する町として記憶されている一因でもあります。)

今日は【僕の勝手なBest30 ふきのとう編 第1位】ということで、ふきのとうの楽曲紹介も最後です。丁寧に解説していきます。

まずはYoutube動画から紹介しましょう。

下の画像をクリックしてください。Youtube動画『白い冬 / ふきのとう 』にリンクしています。

(※下記動画はYouTube上の非公式アップロードです。著作権上の正式許諾が確認されていないため、視聴・使用はご自身の判断でお願いいたします。万が一削除されている場合もありますのでご了承ください。)

🎥 出典:YouTube「Fukino10 Chan-nel」チャンネルより 動画タイトル:ふきのとう/白い冬 1st.『ふきのとう』(1974年10月21日発売) 作詞:工藤忠幸/作曲:山木康世/編曲:瀬尾一三 動画公開年: 2022/10/23 ※この動画は、YouTube上に投稿された第三者によるコンテンツです。※公式アカウントによる配信ではありません。 ※著作権等の管理・削除判断はYouTubeの運営ポリシーに従って行われており、当ブログは一切の関与をしておりません。 ※本記事では、楽曲やアーティストの理解を深める目的で情報提供の一環として紹介しています。

時間が染み込ませる存在感

強烈ではないからこそ、心に残る/聴き手の記憶と共鳴する構造

1974年9月21日にシングルがリリースされた『白い冬』は、一般的には聴いた瞬間に強烈な印象を与える曲ではありません。(僕は一聴惚れしましたが!) しかし、何度も耳にするうちに、心の奥にある風景と重なり、じわじわとその存在を深めていきます。

輪郭をあいまいに保ったまま提示される旋律と言葉。それゆえに、聴く者それぞれの経験が静かに反応していくような構造をもっています。

音が描く、静けさと記憶の風景🎸 ギターが描く、凍てつく静寂の輪郭

再生ボタンを押した瞬間、聴こえてくるのは、静かに地面をなぞるようなギターのフレーズです。

誇張や緊張感とは無縁の響きが、ひとつずつ丁寧に置かれていきます。

まるで、雪の降り始めた街をひとり歩いているときの足音のように、心の奥を微かに刺激する音。導入の数十秒だけで、この楽曲が語る世界の温度や明度が伝わってきます。

🎼 音の輪郭線が描く静かな配置図

この曲のアレンジは、必要最低限の楽器だけで構成されています。

中心にあるのは、アコースティックギター。その柔らかなアルペジオが全体を支えながら、低音域ではベースがごくわずかに脈打つように加わります。さらに後方では、ストリングスが薄くレイヤーをかけるように響いています。

各パートはひとまとまりにならず、むしろ互いに間をあけて、それぞれの音色がそのまま聴こえるように配置されています。たとえば、ギターは右寄り、ベースは中央下、ストリングスは後方の広がり――そんなふうに立体的に配置されている印象です。

まるで、小さな舞台の上に3人だけが立っていて、それぞれが静かに息を合わせながら出番を守っているような感覚。

音楽というより、ひとつの“場面”として成立しているからこそ、聴き手の脳裏には自然と風景が浮かんでくるのです。

🎙 言葉を届けるというより、ただ「声がそこにある」

細坪基佳の歌声には、感情を押し出したり、何かを強く伝えようとする動きが感じられません。

歌い出しから終わりまで、音量もテンションも大きく変わることはなく、声はずっと一定の高さと距離を保っています。

それはまるで、誰かの背中越しに声だけを聴いているような感覚です。目の前で歌っているはずなのに、少しだけ遠くに感じる。

言葉はしっかり届いてくるのに、話し手の姿や表情が見えない――そんな音の距離感があります。

この距離が、逆にリスナーの想像を刺激します。

「これは誰の記憶だろう?」「いつの風景だろう?」と、自分のなかにある映像を引っ張り出してしまう。歌が何かを語るのではなく、“聴いている人の記憶が勝手に動き出す”ような、静かな仕掛けが施されているのです。

言葉が描く、季節と心の輪郭

記憶を喚起するシンプルな言葉

この楽曲の歌詞には、物語の展開や人間関係の描写はありません。

語られているのは、秋の終わりから冬へと向かう時節の変化と、それに伴って静かに姿を変えていく心情の輪郭です。

一人で想う 秋はもう深く

あなたに逢えた 秋はもう遠く

感じるものは 悲しい白い冬

一連のフレーズは非常に簡素ですが、逆にその構造が「感情のあとに残されたもの」を静かに浮かび上がらせています。

感情の“あと”を伝える詞

『白い冬』の詞は、思い出すという行為すら過ぎたあとで、何も語られずとも、そこにあった感情が残した空気や痕跡を感じさせる構成です。

言葉の間に流れるもの、それ自体が情報として聴き手に伝わってくる。その静かな圧力が、この曲を特別なものにしているのではないでしょうか。

制作の背景に滲む空気

冬のスタジオが生んだ音像

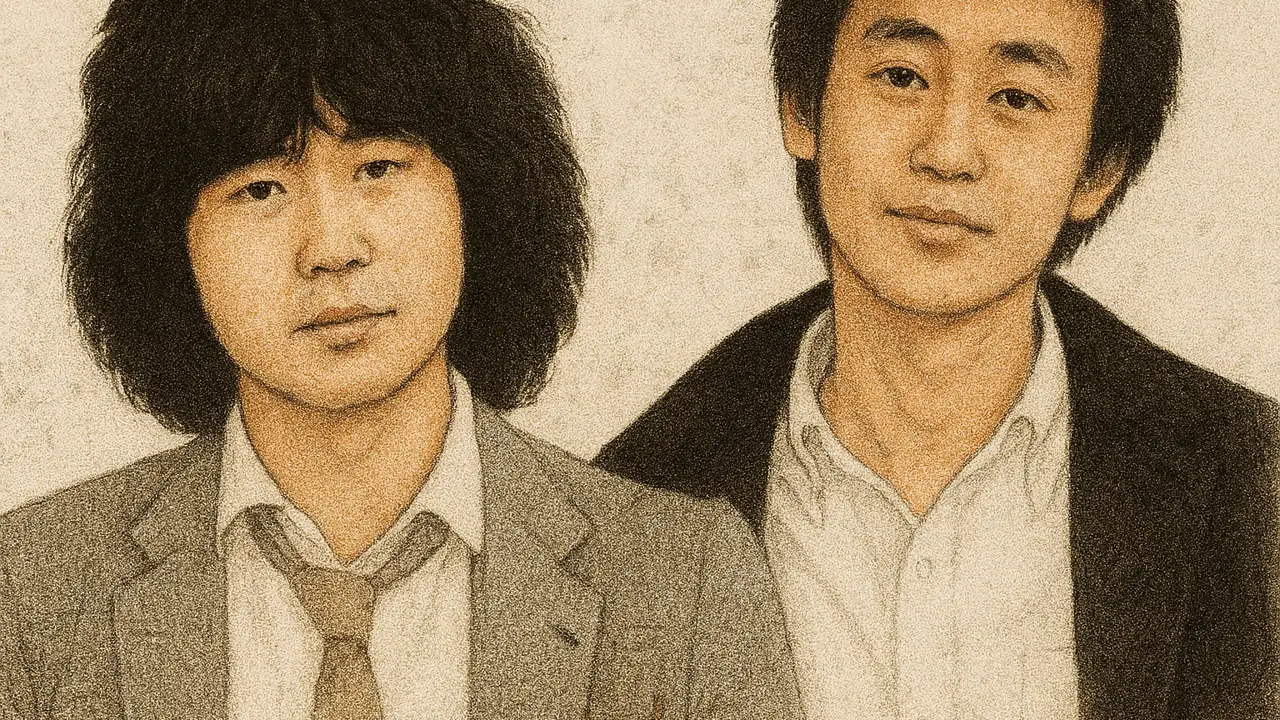

1974年の晩秋、ふきのとうの二人――細坪基佳と山木康世――は、原宿の小さなスタジオで初のシングル『白い冬』のレコーディングに臨みました。

当時のスタジオは冷暖房の効きも弱く、外の寒さがじわりと入り込んでくるような空間だったそうです。そうした環境下で、彼らは何度もテイクを重ね、慎重に音を整えていきました。

スタジオの空気が冷たく張り詰めていたことは、結果的にこの曲の音像にも影響を与えているように思えます。楽器や声の質感がどこか乾いていて、透明感と儚さを伴っているのは、その録音環境と無関係ではないでしょう。

二人の関係が生んだ声の距離

ふきのとうの音楽において最も印象的なのは、二人の声の重なり方です。

『白い冬』でも、細坪のメインボーカルに対して、山木が控えめに添えるコーラスはごく自然で、まるで会話の合間に相づちが挿まれるかのようなバランスです。

この控えめなコーラスが、メロディの輪郭を浮かび上がらせながら、楽曲全体に安定した奥行きをもたらしています。

どちらかが主張しすぎることなく、相手の響きを引き立てるような関係性は、音楽的技術の話にとどまらず、彼らの人間的な距離感の表れでもあると感じられます。

『白い冬』が残したもの

ゆっくりと浸透した存在

『白い冬』は、決して大ヒットを記録したわけではありませんが、フォークの名曲としてリストアップされることも多く、特に“冬を感じさせる日本の楽曲”として取り上げられる機会が多いのは、季節と心象風景が自然に重ねられているからでしょう。

また、この曲はカバーやラジオで取り上げられる機会が多く、「曲名は知らないけれど、このメロディは耳にしたことがある」と感じる人も少なくないようです。

その浸透の仕方は、派手な流行とは違い、静かに少しずつ広がっていく“地を這うような伝播”とも言えるものです。

デジタル時代での再接触

現在では、YouTubeやSpotifyなどの配信サービスで『白い冬』を聴くことができます。

実際、冬の季節になるとプレイリストや関連動画の中で自然と目に触れる機会が増えており、こうした“季節に呼ばれるような曲”として再認識されているのです。

たとえば、「冬の名曲」や「70年代フォーク特集」などに組み込まれていることで、当時を知らない若い世代がこの曲に初めて触れる機会も生まれています。

音楽が物語を持たずとも感覚で伝わるものであること、その本質を『白い冬』は示し続けています。

聴き方によって広がる風景

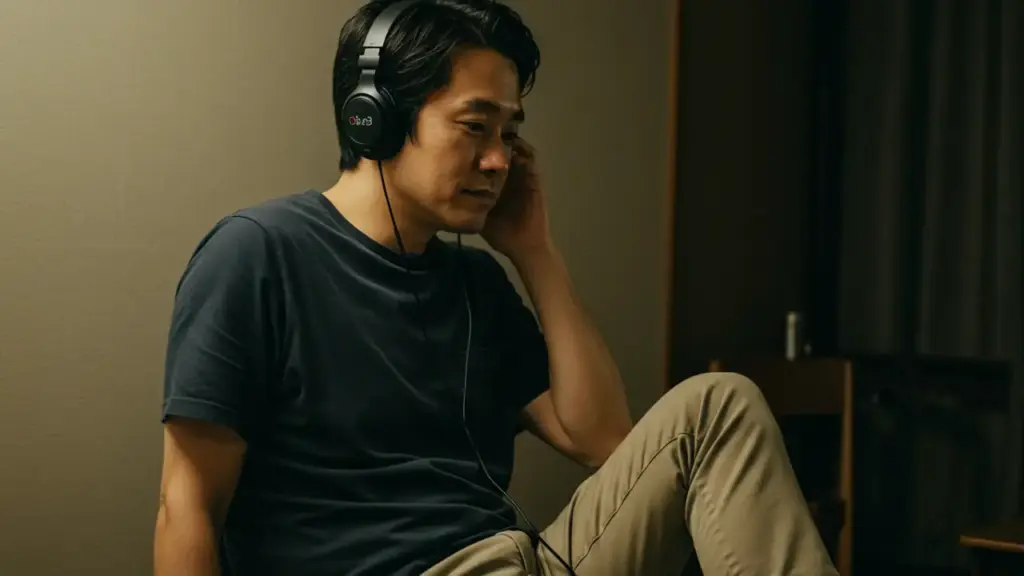

音に向き合うための空間と時間

『白い冬』は、どこで・どのような状況で聴くかによって、その印象が驚くほど変化する楽曲です。

街中の喧騒のなかでは埋もれてしまうかもしれませんが、部屋の照明を落とし、ヘッドフォンで静かに耳を澄ませば、音の粒子ひとつひとつがはっきりと感じられます。

特に、何かをしながらの“ながら聴き”ではなく、音楽のために少しだけ時間を取る。そうすることで、この曲が持つ繊細な設計や、言葉の行間に浮かぶ微かな記憶の揺れを、より深く感じ取ることができるはずです。

季節とともに動く感情のチューニング

この曲が最もよく響くのは、やはり冬の訪れを感じ始めた頃でしょう。空気が澄み、風景から色が抜けていく季節に、『白い冬』が描く静けさは特別な意味を持ちます。

人々が賑やかさを求めがちな年末やクリスマスシーズンとは対照的に、そっと何かを手放すような心境のとき――この楽曲は、その感覚をやわらかく包み込んでくれます。

そして、リスナーの置かれた状況や年齢によっても受け取り方は変わっていきます。

若い頃は切なさだけを感じていた人が、年月を経てから聴くと、どこか穏やかで懐かしい景色が浮かぶ。そんなふうに、時間によって変化する“受け手の物語”を内包できる懐の深さが、この楽曲にはあります。

結び──時間とともに熟成する音楽

声高ではなく、静かに語る名曲

『白い冬』は、ふきのとうの代表作としてだけでなく、日本のフォークソング史のなかでも独自の位置を占める作品です。

音と言葉の配置に一切の無駄がなく、それでいて空白を感じさせない――そんな希有なバランスを保った一曲です。

過去の温度が封じ込められた音

1970年代という時代の空気、若いふたりの声、冬のスタジオの温度感。すべてが静かにひとつの録音に閉じ込められ、50年近く経った今もその輪郭を失わずに鳴り続けている。

それこそが、“時間とともに熟成されていく音楽”の本質なのではないでしょうか。

最後に、皆様へ!

僕の勝手なBest30:【ふきのとう】編も、本日で最後の紹介となりました。

長々と我ままに付き合っていただきありがとうございました。

総括すると、1位「白い冬」と2位の「雨降り道玄坂」以外は、全てが3位でもあり、30位でもあったかもしれません。解説もよくよく考えれば、どの曲も似たようなものになってしまい申し訳なかったと思います。

途中で気がついたのは、そもそも「ふきのとう」の楽曲は解説するのが難しい曲ばかりだということ。どの曲もとても素敵なのに、解説すればするほど、曲の違いが分かりにくくなる。そんなことでした。

書いた後で言い訳がましいですが、彼らの楽曲はこうやって披露するための音楽ではなく、一人で、或いは恋人や夫婦、友人など少人数でただ聴く楽曲だということです。

そして一人ひとりが、それぞれ感じたままでいいじゃないか・・・というのが今の実感です。押しつけがましい解説は不要でしたね。

「ふきのとう」は大好きなデュオです。

今回のBest30を始めるきっかけは、彼らの楽曲を紹介できるという気分の高まりと、学生時代の彼女との思い出を整理し区切りをつける意味が大きかったと思います。当然その彼女には感謝しかありません。この僕の66年の人生に、まぶしいばかりの彩を添えてくれた人です。未練ではなく、過去の事実としてただ受け止めているだけです。・・・・(ふきのとう解説風???)

言葉を選ばずに言うなら、彼女との別れがあったおかげで、今ここにある宝物(家族)があることも、感謝すべき理由の一つになるでしょう。僕を中心に据えて考えるなら、全てが事実なのです。

また少しだけ前進した気がします。

明日からは、洋楽のBest○○を始めます。

週6/一日8時間:で働き、毎日ブログを書き、ある国家試験の準備もしています(あまり、難しくないやつです)。仕事をしているか、パソコンを叩いているかの毎日ですが、おかげで月日の経つのが速いことを日々実感しています。

体と頭が言うことを聴いてくれるうちは、人生のリタイア組に入らないつもりです。性分でしょうけど、ボーっとする時間は今は必要ないと思っています。そのうち嫌でもそうなる時が来ますからね!!!!

昨年の11月1日にこのブログを立ち上げて約9か月間、一日も欠かさずにブログを書いてきましたが、今日までに紹介できたは約430曲程度。

まず目指す場所は1000曲です。今現在は、2000曲が限度かな?と感じていますが、いずれも通過点であれば、それはそれで楽しいことなのだと思います。

ではまた明日お会いしましょう。 Ken.

コメント