- 【7月1日】は、デボラ・ハリーの誕生日(1945年7月1日、ニュージャージー州生まれ)

- 今日の紹介曲:デボラ・ハリーの誕生日に贈る ――『The Tide Is High』が描く、譲れない想いのかたち

- 僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫

- ブロンディというバンドとデボラ・ハリーの音楽的背景

- 「ただのパンクではない」という証明

- パラゴンズとの出会いが生んだレゲエカバーの傑作

- きっかけはロンドンの中古テープ

【7月1日】は、デボラ・ハリーの誕生日(1945年7月1日、ニュージャージー州生まれ)

デボラ・ハリーは、1970年代後半から80年代にかけて活躍したバンド「ブロンディ(Blondie)」のリードボーカルとして世界的に知られるシンガーです。

パンク、ニュー・ウェイヴ、ディスコ、レゲエ、ラップなど多彩なジャンルを横断し、音楽性とビジュアルの革新性でロックシーンに大きな影響を与えました。

1974年にクリス・シュタインと結成したブロンディは、『Heart of Glass』『Call Me』『Rapture』などのヒットで人気を確立。中でも1980年の『The Tide Is High』はレゲエのリズムを取り入れた代表的ナンバーとして知られています。

その独自の存在感は、音楽界にとどまらずファッションや映像分野にも影響を与え続けています。

今日の紹介曲:デボラ・ハリーの誕生日に贈る ――『The Tide Is High』が描く、譲れない想いのかたち

まずはYoutube動画の(公式動画)からどうぞ!!

🎧 公式動画クレジット

Blondie – The Tide Is High (Official Remastered Music Video)

配信元:BlondieMusicOfficial(ユニバーサル・ミュージック公式認証チャンネル)

公開日:2022年9月3日

🎵 2行解説

1985年のアルバム『Brothers in Arms』に収録された代表曲。MTV文化を風刺しながらも、そのMTVで人気を博しブロンディ自身の公式チャンネルにて公開された、リマスター処理済みのオリジナルMVです。デボラ・ハリーのヴィジュアルと1980年当時の演出が鮮やかに蘇る、歴史的価値の高い映像作品です。

『The Tide Is High』は、1980年10月にリリースされたブロンディ(Blondie)のシングルで、彼らの5作目のスタジオ・アルバム『Autoamerican』(オートアメリカン)に収録されています。

僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫

| 僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫ | |||||||||

| 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |

| 曲のリリース | 1980 | 1985 | |||||||

| 聴いた時期 | ● | ||||||||

僕がこの曲を初めて聴いたのは大学4年生の頃ですね。

前年に、『ハート・オブ・グラス( Heart Of Glass)』を聴いていたので、ブロンディーのことは知っていましたが、デボラ・ハリーの名前をしばらくは、『ブロンディー』だと勝手に思い込んでおりました(;´∀`)

以前の記事で紹介した『ハート・オブ・グラス( Heart Of Glass)』とはまた全然違うレゲエ風の楽曲ですが、ジャンル分けにはこだわらないので、ただ親しみやすくていい曲だなって思いながら聴いていました。

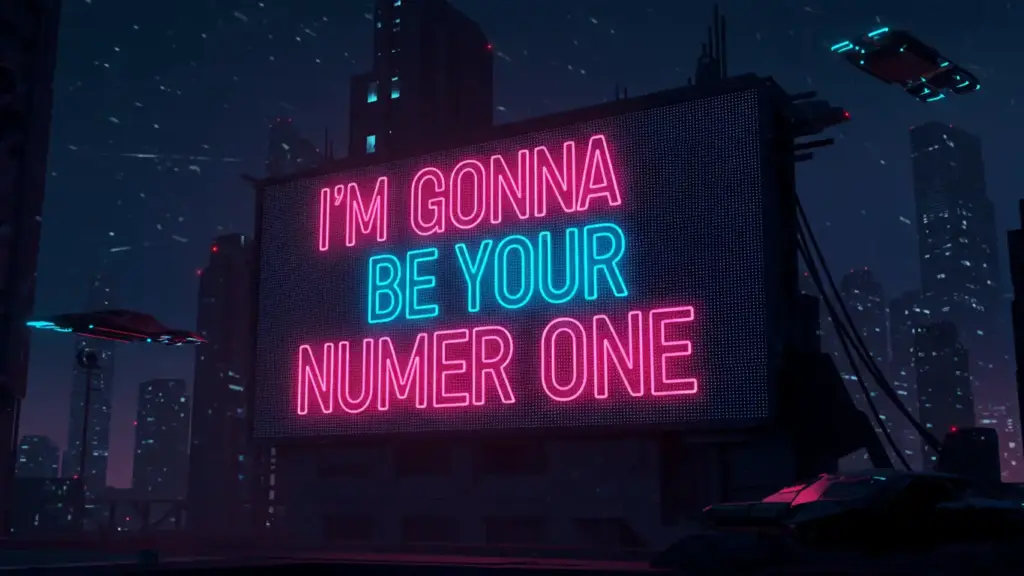

”I’m gonna be your number one(私はあなたのナンバーワンになるつもり)”って歌詞は、この曲を知っている人は、恐らく当時口ずさんでいたでしょう!!

ブロンディというバンドとデボラ・ハリーの音楽的背景

パンクの発火点から飛び出した多彩な音楽性

ブロンディは、ニューヨークの伝説的ライブハウス「CBGB」から登場したバンドの一つです。彼らは当初、ラモーンズやテレヴィジョン、パティ・スミスといったパンク勢と肩を並べながらも、より広い音楽的レンジを持っていました。

デボラ・ハリーは音楽活動を始める以前、ウェイトレスやモデル、さらにはプレイボーイバニーとしても働いており、ステージに立つ前から圧倒的な存在感を放っていました。彼女のルーツには60年代のガール・グループやR&B、さらにサイケデリックやジャズの要素もあり、その多様性が後のブロンディのサウンドに生きています。

「ただのパンクではない」という証明

『Heart of Glass』ではディスコサウンド、『Rapture』ではラップを導入したように、ブロンディは常に時代の一歩先を行く存在でした。その中でも『The Tide Is High』は、異国の風をまとったレゲエのリズムで、彼らの音楽的柔軟性と冒険心を最も端的に示した楽曲といえるでしょう。

パラゴンズとの出会いが生んだレゲエカバーの傑作

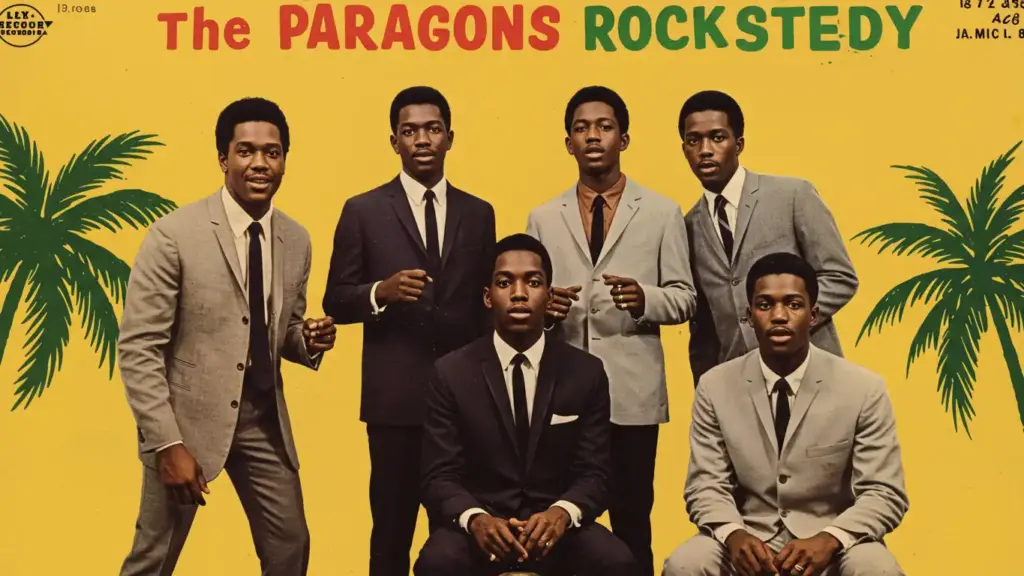

原曲はジャマイカの至宝、ザ・パラゴンズ

この楽曲は、もともとジャマイカのロックステディ・グループ「ザ・パラゴンズ(The Paragons)」によって1967年に発表された作品で、作詞・作曲はリードシンガーのジョン・ホルトです。当時、ロックステディというジャンルは、スカの速さを抑え、よりメロウでソウルフルな要素を加えた新しい潮流でした。

この楽曲も、そんなロックステディの持つ温かさと哀愁を備えた美しいナンバーでしたが、ジャマイカや一部のコアなレゲエファンを除けば、広く知られることはありませんでした。

きっかけはロンドンの中古テープ

伝えられるところによれば、ギタリストのクリス・シュタインがロンドンで偶然、ザ・パラゴンズの曲が入ったカセットテープを手にしたことが、カバーのきっかけだったといわれています。その穏やかでしなやかなレゲエのリズムに、彼とデボラは強く惹かれたのです。

録音現場とプロダクションの工夫

ホーンセクションが生む華やかさ

ブロンディはこの曲を再構成するにあたって、より華やかでポップな印象に仕上げるため、ブラスの導入を決定します。このホーンセクションこそが、オリジナルとブロンディ版の大きな違いとなり、よりラジオフレンドリーなサウンドへと昇華されました。

スタジオでの実験的アレンジ

彼らはパンクバンドでありながら、レゲエのグルーヴに細心の注意を払い、ドラムやベースラインを原曲に忠実に再現しつつ、デボラ・ハリーのボーカルで全体を包み込むような構成にしています。当初、マネージャーや一部のスタッフからは「売れるのか?」と懸念もあったようですが、最終的にはその不安を大きく超える結果となりました。

歌詞に込められたメッセージ

「潮の高さ」は人生の困難の比喩

The tide is high but I’m holdin’ on

(潮は満ちているけど、私は持ちこたえている)

I’m gonna be your number one

(私はあなたのナンバーワンになるつもり)

冒頭のこのラインは、満ち潮のように困難な状況が押し寄せても、私は諦めない――という力強い意思表明です。恋のライバルや不利な状況にもめげず、粘り強く「自分の番(my turn)」を待ち続ける女性の姿が描かれています。

I’m not the kinda girl who gives up just like that, oh no

(私はそんな簡単には諦めない女なのよ、絶対に)

自立した強い女性像を象徴するこの一節は、まさにデボラ・ハリー自身とも重なります。

レゲエのリズムと相まった“待つ強さ”

この楽曲が放つメッセージは、「奪い取る」恋ではなく「待ち抜く」恋。レゲエ特有の緩やかで包み込むようなリズムとともに、恋愛だけでなく、人生の中で耐え続ける強さを称えるような、静かな応援歌にも聞こえてきます。

世界での反響とチャート成績

1980年10月にリリースされた『The Tide Is High』は、1981年初頭にBillboard Hot 100で1位を獲得。さらにイギリスでもUKチャートで1位に輝き、カナダ、オーストラリア、オランダ、ニュージーランドなどでも大ヒットを記録しました。

パンクバンドがレゲエソングでチャートを制覇するという現象は、当時としては非常に異例であり、音楽業界にも大きなインパクトを与えました。

他アーティストによるカバーと引用

2002年にはイギリスのガールズグループAtomic Kittenが本楽曲をカバーし、再び全英1位に返り咲きました。アレンジはより現代的でR&B寄りでしたが、歌詞のコアメッセージはそのままに、若い世代にも受け入れられました。

また、「The tide is high but I’m holding on(潮は高いけど、私は耐えている)」のフレーズは、広告や映画の挿入歌としてもたびたび使用され、日常生活でも耳にする“ポップクラシック”の地位を確立しています。

アルバム『Autoamerican』と作品の位置づけ

1980年11月にリリースされたブロンディのアルバム『Autoamerican』は、ジャンル横断の実験場とも言える意欲作でした。オーケストラによるインストゥルメンタル曲『Europa』で幕を開け、続いてレゲエの『The Tide Is High』、さらにファンク、ジャズ、R&B、そして後半にはラップ導入の『Rapture』が収録されています。

『The Tide Is High』は“玄関曲”

このアルバムにおいて『The Tide Is High』は、最もキャッチーで親しみやすい楽曲として、多くのリスナーをアルバム全体の世界へと誘う“玄関曲”のような存在です。パンクからヒップホップまで取り入れた実験的な一枚に、柔らかく異国情緒を添えたこの楽曲があったからこそ、ブロンディの多面性が一般層にも届いたといえるでしょう。

MVとファッション:視覚表現が支えたブロンディの美学

1980年当時、MTVはまだ開局前でしたが、ブロンディはすでにミュージックビデオの可能性に着目していました。『The Tide Is High』のMVでは、デボラ・ハリーがプラチナブロンドの髪をなびかせ、スタイリッシュな衣装をまとって登場します。(今日ご紹介している動画の2:19秒あたりがその場面です!)

潮の流れを視覚で表現

海や波を象徴する映像モチーフ、風に吹かれる髪や衣服の動き、そしてハイヒールでゆっくりと進むカメラ目線の演出は、楽曲のテーマである“我慢強さ”“しなやかな強さ”を視覚的に補強しています。視る者を惹きつけるこの映像美は、のちのMTV時代を先取りするような表現だったといえるでしょう。

CBGBとニューヨークの地下文化が育んだ自由な感性

『The Tide Is High』という穏やかなレゲエ曲が、なぜニューヨークのパンクバンドから生まれたのか。その背景には、1970年代後半のニューヨークのアンダーグラウンド文化と、CBGBの存在があります。

ジャンル無用の実験場としてのCBGB

CBGBは“Country, BlueGrass and Blues”の頭文字を掲げながらも、実際にはジャンル不問。ラモーンズ、トーキング・ヘッズ、パティ・スミス、そしてブロンディなど、さまざまな音楽が自然発生的に混じり合う空間でした。だからこそ、ブロンディがレゲエに挑戦しても、誰も不自然とは思わなかったのです。

この土壌に育った彼らにとって、ジャンルとは破るためにあるもの。『The Tide Is High』は、そんな自由な精神が産み落とした象徴的な楽曲でもあったのです。

ファンと批評家の声:一曲が持つ“解放感”の力

“ブロンディらしくないのに、惹かれる”という不思議な感覚

当時のファンからは「これは本当にブロンディの曲なのか?」という声も多くありました。しかし、その戸惑いと同時に、「妙に心に残る」「気がついたら口ずさんでいる」といった声も後を絶ちませんでした。それは、従来のブロンディ像を覆しながらも、普遍的な“感情の琴線”に触れる力を持っていたからでしょう。

批評家の評価も高く

音楽評論家たちはこの楽曲を「パンクの皮をかぶったポップスの名作」と評価し、ジャンル融合の先駆的作品として位置づけています。また、女性ファンからは「恋に悩む夜にそっと寄り添ってくれる曲」「あの歌詞に何度も救われた」という証言も多数寄せられています。

結びに:あなたのナンバーワンであり続けたいという願い

『The Tide Is High』は、単なるカバー曲でも、一過性のヒットソングでもありません。そこには、音楽の枠を超え、文化や時代、性別すらも越えて響くメッセージが込められています。

困難な状況でもあきらめず、自分の番を待ち続ける。

その強さと優しさの両方を、デボラ・ハリーは彼女自身の声で体現しました。

コメント