- プロローグ — “デリコ”が現れた理由

- 形成期(1997–1999)— サークルから二人体制へ

- デモから注目獲得へ(1999)

- メジャー第一歩(2000)— デビューシングルの衝撃

- アルバム期(2001–2002)— “ベスト風”1stと拡張する2nd

- 海外での手応え(2001–)— 米国ショーケースからアジアへ

- 成熟の10年代前半(2003–2015)— セルフプロデュースと私設スタジオ

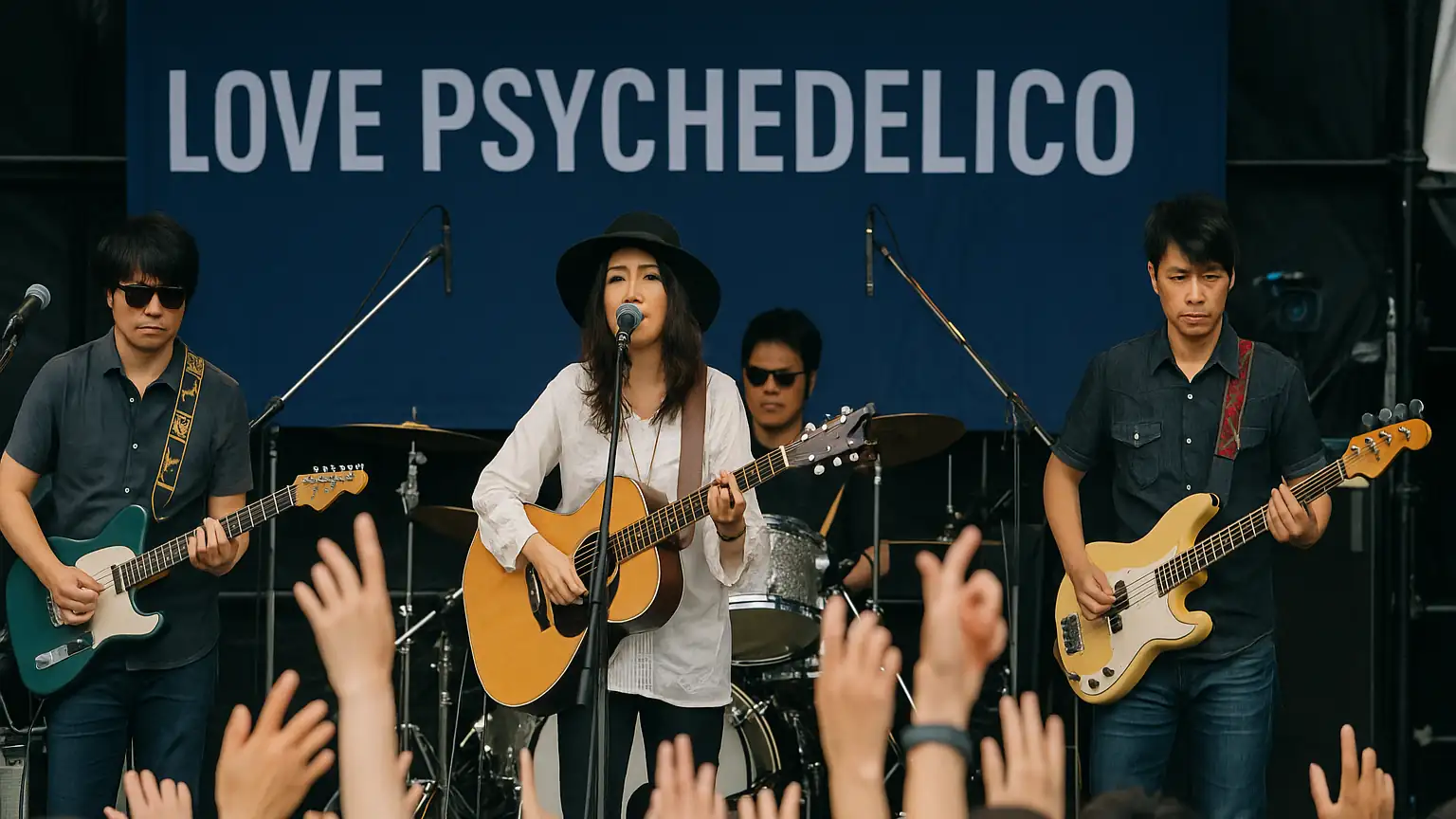

- 体制の更新(2016–2021)— 可変バンドとしての再構築

- 最新作と現在地(2022–)— 『A Revolution』以降の視界

- サウンドの核(整理)

- 同時代比較と文化的影響

- 年表(主要トピック・簡易版)

- 作品の“聴き方”ガイド

- クリエイティブの姿勢

- 今後の展望(推測を含む俯瞰)

- まとめ — 継続する「古くて新しい」

プロローグ — “デリコ”が現れた理由

1997年、青山学院大学の音楽サークルACM(Aoyama Creative Music)で、KUMI(Vo)とNAOKI(Gt)が出会い、のちにLOVE PSYCHEDELICOを結成します。最初は数名のバンドでしたが、活動の方向性を整える過程で二人体制に落ち着きました。学生時代から作りためたデモは、後年の公式作品へと発展し、二人がもつ語彙と感覚の核をそのまま運び込む器になっていきます。

形成期(1997–1999)— サークルから二人体制へ

KUMIの言語背景と表現の基盤

KUMIは千葉県出身で、幼少期を米国サンフランシスコで過ごしています。英語のリズムと日本語の抑揚が同居する発話感覚が、歌の輪郭そのものを形作りました。英語を“演出”として被せるのではなく、思考の層として自然に現れる点が、他の英語混在型ボーカルと決定的に異なります。曲中の切り替えは唐突ではなく、旋律の流れと子音の配置で滑らかにつながるため、歌詞の意味変換にも無理がありません。(まさにこれですよ、これ!!)

NAOKIのルーツとリフ思考

NAOKIは60〜70年代のロック/ブルース/R&Bへの愛着が強く、短い動機を反復しながら推進力を作るタイプのギタリストです。倍音を活かす歪みと、4小節単位の構造感の明瞭さが特徴で、必要以上に音を重ねず、リズムセクションの空きを活かしながら躍動を作ります。作曲はリフ起点で始まることが多く、KUMIの声の母音に合わせてポジションを微調整する方法論が、初期から現在まで一貫しています。

二人で進めたデモ制作

メンバーの入れ替わりが続いた時期、二人は“デモの質を上げる”ことに集中しました。ギターとボーカルを最小単位に据え、必要部分だけをオーバーダブする設計は、のちの公式音源でも活きます。過剰に分厚い多重化ではなく、パートごとの役割分担を明確化するやり方です。この段階で、後年の代表曲につながるモチーフが次々と蓄積されました。

デモから注目獲得へ(1999)

FMオンエアと反響

1999年、応募音源のオンエアをきっかけに問い合わせが増え、複数の関係者の耳に届きます。ここで重要だったのは、録音の“密度”よりも“設計の鮮度”でした。轟音で押し切るのではなく、モチーフを立て、声のニュアンスで景色を切り替える作法が、短いラジオ尺でも伝わったのです。

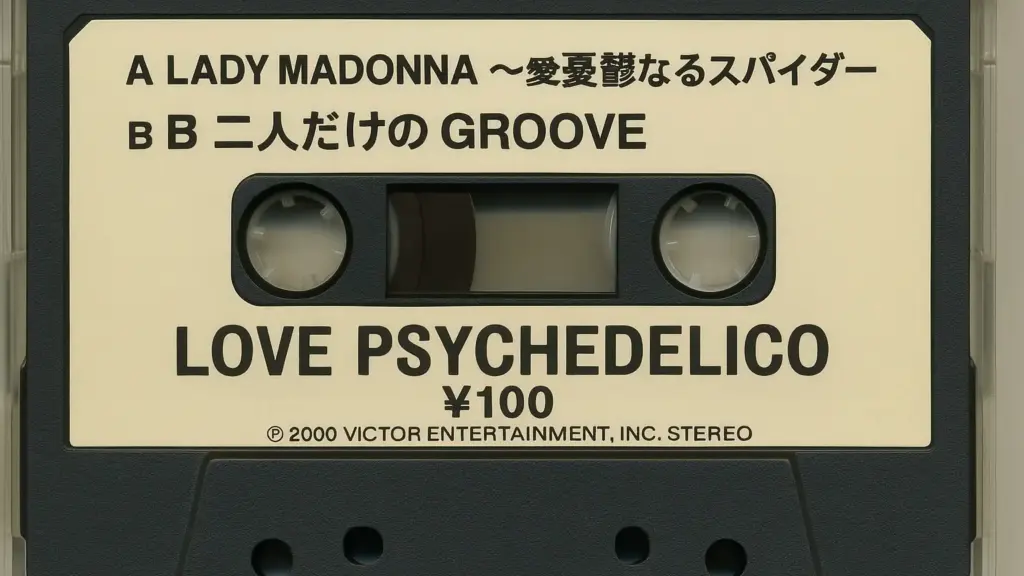

100円カセットの意味

2000年初頭、下北沢やタワーレコード新宿・渋谷・名古屋などで配布・販売された2曲入り“100円カセット”は、内容勝負の姿勢を明確にする仕掛けでした。CD全盛の時期にあえてカセットを選ぶ判断は、物理メディアの象徴性を利用しながら、価格を思いきり下げて“まず聴いてもらう”を徹底したという意味を持ちます。リスナーが手に取りやすい導線を用意しつつ、音像は当時の最新感覚を織り込む。この逆説的な組み合わせが話題化を後押ししました。

メジャー第一歩(2000)— デビューシングルの衝撃

『LADY MADONNA〜憂鬱なるスパイダー〜』

デビュー曲は、洋楽の語彙を日本語の詩情で再文脈化する方針を堂々と掲げた作品です。英語題と日本語サブタイトルの併記は、バンドの二重言語性をタイトル段階から宣言する効果を持ちました。アレンジは、骨格となるギター/ベース/ドラムに編集的な切れ味を与え、タイトな帯域設計でフックを際立たせます。

初期代表曲の輪郭

この段階での代表曲は、短いフレーズを積み上げてサビで視界を開く設計に通底しています。ギターのアタックがドラムと噛み合い、KUMIの母音の伸びが情景を広げる。英語と日本語の行き来は意味を切断せず、音節の流れでつなぐため、耳に残る余韻ではなく、前進する感触が残る構図です。

初ライブと自己検証の習慣

学内外の小さな会場で披露した曲は、録音の手触りよりも“設計のわかりやすさ”で反応が変わることを二人に教えてくれました。Aメロで言葉を詰めすぎず、ブリッジで視点を切り替え、サビで輪郭を太くする。テンポ設定は中速域を基準に、ギターと声の関係が最も鮮明に聞こえる地点に合わせます。こうした自己検証の習慣が、のちの大きな会場でも通用する骨格を育てました。

デモの音作りメモ(初期)

リズムの立ち上がりは“強すぎない”が原則でした。ドラムループを使う場合でも、スネアの高域を上げすぎず、ハイハットの連打で体感BPMを上げるやり方は避けます。代わりに、ギターのミュートと開放のコントラストで推進力を出し、声の子音が立つように2〜4kHz付近を適度に開ける。こうした地味な調整が、英語と日本語の混成を聴き取りやすくします。

代表曲でわかる“デリコらしさ”

1st期の楽曲は、短い反復で芯を示し、歌のニュアンスで景色を変える設計が多いです。例えば、コード進行を大きく動かさずとも、ギターのアタック位置とボーカルの語尾処理で推進が生まれます。2nd期に入ると、鍵盤やストリングスの面が加わり、音場の層が厚くなりますが、土台の思想は変わりません。どの曲でも“最初の8小節で世界観を提示する”ルールが、聴き手の理解速度を上げています。

メロディと日本語の置き方

英語の連続音節に日本語の切れを重ねる場合、子音の連打が鈍くならないよう、譜割りの肩を少し後ろに寄せる工夫をします。結果として、英語の流暢さと日本語の明晰さが両立し、サビに向けて自然に視界が広がります。歌詞は比喩と具象のバランスをとり、過度な説明を避けつつも、要点が掴める単語を節目に配置します。

アルバム期(2001–2002)— “ベスト風”1stと拡張する2nd

1st『THE GREATEST HITS』の位置づけ

2001年1月11日、1stアルバム『THE GREATEST HITS』を発売します。タイトルはベスト盤を想起させますが、内容は新録主体のフルアルバムです。大胆な名付けは自信の表れであり、実際にロングヒットになりました。販売枚数の表記には資料差がありますが、少なくとも“巨大な成功”であったことは複数ソースが一致して伝えています。ここで確立されたのは、①英語と日本語を同列に扱う歌の在り方、②60〜70年代ロックの快感曲線を2000年代的な編集感覚で磨くという方針、③二人を核に編成を可変させる制作体制、の三点です。

2nd『LOVE PSYCHEDELIC ORCHESTRA』の拡張

翌2002年の2nd『LOVE PSYCHEDELIC ORCHESTRA』は、スケール感と厚みを増した一枚です。ストリングスや鍵盤の扱いに余裕が生まれ、ギターのリフが旋律の流れを阻害しないバランスが確立。チャート実績も高く、代表曲の層が一気に厚くなりました。ライブでの再現性も高く、以後のセットリストの核を多数供給しています。

海外での手応え(2001–)— 米国ショーケースからアジアへ

Japan NiteとUSツアーの効能

2001年、米国のショーケース連動イベントへの出演を機に、クラブサーキットでの実地検証が進みます。(「SXSW連動のJapan Niteに出演 → その流れで全米のクラブ公演を回り、自分たちの音楽が現地リスナーにどのように響くのかを、実際のステージで確認できた」 という意味です。) 英語混在の歌は、海外の聴き手にとって“理解しやすさ”を担保しつつ、日本語の語感がもつ切れ味で独自性を保ちました。歌詞の全訳が不要でも、声の輪郭とリズムで魅力が伝わる──この特性はのちの配信時代にも有利に働きます。

アジア圏での定着

台湾・香港でのライブ、フェス出演、メディア露出が重なり、アジア圏での支持が持続的に広がりました。英語と日本語の混成は、広域のリスナーに対して“ハードルの低さ”と“固有の色”を同時に提示します。カバー曲やコラボレーションも要所で織り込み、入り口を複数化したことが成功の一因でした。

成熟の10年代前半(2003–2015)— セルフプロデュースと私設スタジオ

Golden Grapefruit Recording Studio

2000年代半ば以降は、私設スタジオを基盤に制作と実演を往復する体制に移行します。マイキングやアンプの選択、リズム隊の置き方など、録音段階の意思決定を自分たちの手に取り戻すことで、音像の統一感が高まりました。ギターの倍音設計とボーカルの立ち位置が明瞭になり、ライブと音源の距離が縮まります。

ベスト盤期と15周年ツアー

2015年のベスト『THE BEST I/II』は、代表曲の入り口を整理しつつ、再評価のきっかけを提供しました。全国ツアーは二人のアコースティック・ブロックとバンド・ブロックを併置し、曲構造の芯とダイナミズムの両面を提示。ドラマーやパーカッショニストの人選も話題になり、既発曲の解像度が上がったという評価が多く見られました。

体制の更新(2016–2021)— 可変バンドとしての再構築

新体制と再アレンジ

2017年からは、サポート陣を刷新した編成で全国ツアーを展開します。既存曲のキーやテンポ、ブレイク位置を微調整し、声の魅力が最も映える地点を探るやり方が定着しました。リズムのタイトさを保ちながら、会場ごとの反応で熱量を調律するアプローチは、二人の核をより強く浮き上がらせます。

20周年と映像化

2020年にデビュー20周年を迎え、翌年にはツアーの映像化やアーカイブの再提示が進みました。初期のリフ主導の書法に加え、より旋律志向の曲が増え、言葉の置き方も洗練します。結果として、初見でも入りやすい楽曲の比率が上がり、海外の新規リスナーにも届きやすい構成になりました。

US編集盤と現地リスナーの反応

英語混在の歌唱は、米国のインディ・ロック文脈にも親和性がありました。オルタナ世代の聴き手は、歌詞の細部よりも“声そのものの輪郭”や“リフの推進”に惹かれる傾向があり、デリコの楽曲はその期待に的確に応えます。結果として、レビューでは“古典を踏まえた現代の書き方”という評価が定番になりました。

アジア公演の実務面

会場規模や電源事情、現地PAの機材差に合わせて、バックラインのセッティングを柔軟に変更しました。ギターはピックアップの切り替えで帯域の中心を明確化し、ボーカルはコンデンサー系のマイクで滑らかさを保ちつつ、ハウリング耐性を優先します。こうした実務的な配慮が、安定したパフォーマンスを支えました。

私設スタジオ運用の利点

録音環境を自前で確保したことで、試行錯誤の回数が飛躍的に増えました。思いつきをすぐ試し、よければ採用、違和感があれば戻す。この速度が、2000年代以降の音像の一貫性を生み、ライブでの再現もしやすくなりました。ツアー前に“想定外の編成”で鳴らしてみるテストも行い、楽曲の耐性を高めています。

20周年の象徴性

アニバーサリー企画は“過去の再提示”ではなく“現在地の提示”として設計されました。選曲は知名度だけでなく、今の声とアレンジで最も説得力が出る曲を軸に再構成。映像ではカメラの寄りで手元や表情を捉え、音像の輪郭を視覚的に補強します。結果として、初期の入口から入ったリスナーも、現在の姿に違和感なく合流できる導線が整いました。

最新作と現在地(2022–)— 『A Revolution』以降の視界

楽曲とメッセージの更新

2022年の『A Revolution』では、クラシックロック的な快感の軸を保ちながら、輪郭のはっきりしたメロディと明快な言葉運びを前面に出しました。社会的視点を含む曲でも、説教臭くならない距離感を保ち、聴いた直後に要点が残る設計です。二人の役割分担は変わらず、NAOKIのギターはフックの“骨”を作り、KUMIの声は情景と推進力を同時に担います。

ライブと制作の往還

近年は、ライブで得た手応えをすばやく制作にフィードバックする速度が上がりました。編成は可変で、アコースティック寄りに寄せる夜もあれば、パーカッションを厚くしてダンスフロア的な推進を強める夜もあります。録音でもこの柔軟性が反映され、曲ごとに最適な密度と立体感が選ばれます。

サウンドの核(整理)

モチーフとリフ

短い動機を明確に提示し、必要最低限のコードで支える構造が基本です。ギターは中域の芯を保ち、歪みを過剰に塗らずに倍音を活かします。これにより、歌の子音と母音の表情が混濁せず、細部のニュアンスが届きやすくなります。

言語とメロディ

英語と日本語の切り替えは、意味の断絶を生まず、アクセントと拍の置き方で自然につながります。英語の連結感と日本語の明瞭さを、旋律の上げ下げで均衡させるため、聴き手は“ことば”と“音”を同時に追いやすくなります。

リズムと質感

ドラムのスナップとベースのアタックで推進を作り、必要に応じて打ち込み的な整流感を重ねます。ライブでは各パートの余計な帯域を整理し、音数を増やすより役割を絞る判断が優先されます。

同時代比較と文化的影響

他アーティストとの違い

2000年前後の日本では、R&Bやヒップホップ、エレクトロの語彙がメインストリーム化しました。LOVE PSYCHEDELICOは、その潮流と交差しつつも、クラシックロックの語彙を日本語で更新する道を選びました。結果として、同時代の越境型アーティストと“成果は似ていても手つきが異なる”ラインを築き、置き換え困難な個性を確立します。

リスナー文化と配信移行期

CD中心から配信中心へと移る局面で、デリコは“アルバムで世界観を提示し、ライブで熱量を再構成する”流れを強めました。動画プラットフォームやサブスクリプションが広がると、英語混在の歌は地域をまたいで届きやすくなり、海外の入口が増えました。代表曲のショートクリップでも魅力が伝わるため、発見から深掘りまでの導線が短くなったのも追い風です。

年表(主要トピック・簡易版)

1997

青山学院大学ACMで出会い、二人体制へ。デモ制作を本格化。

1999

FMオンエアで注目を集め、関係者の評価が広がる。

2000

デビュー・シングルを発表。100円カセットの施策で“まず聴いてもらう”導線を作る。

2001

1stアルバムがロングヒット。海外ショーケース出演でUSクラブサーキットを経験。

2002

2ndアルバムを発表。代表曲の層が厚くなり、ライブ定着曲が増加。

2004–2007

私設スタジオ体制を整備。セルフプロデュースが定着。

2008–2010

米国向け編集盤や西海岸志向の作品で海外接続を強化。

2013–2015

ツアー拡充とベスト盤で再評価の流れ。柔軟な編成が定着。

2017–2021

新体制のバンドで再構築。20周年を機に映像化やアーカイブ提示が進む。

2022–

『A Revolution』以降、明快なメロディと社会的視点を織り交ぜつつ更新を継続。

作品の“聴き方”ガイド

さらに深掘りする方へ(アルバム単位)

1stは設計の原型、2ndは厚みの獲得、3rdと4thはセルフプロデュースの確立、近作は旋律志向の明確化という流れで聴くと、思想の連続性が把握しやすくなります。曲単位で人気が分散していても、アルバムで聴くと“どの要素を強めたか”が見えてきます。

クリエイティブの姿勢

二人は“模倣の正確さ”ではなく“更新の手際”を大切にしてきました。参照点は隠さず、しかし引用のための引用に終わらせない。日本語と英語の往復、電気的と生っぽさの往復、過去の語彙と現在の手触りの往復──その三つの往復を、毎作で最適化してきた、と要約できます。

今後の展望(推測を含む俯瞰)

アコースティック寄りのセットとバンドセットのハイブリッドは、今後も強みであり続けます。配信時代の聴かれ方に合わせ、短い導入で世界観を提示できる曲は引き続き増えるはずです。一方で、アルバム単位の構築も手放さず、ライブで再構成する流れは継続すると見られます。新曲ではメロディの直進性とリズムの密度のバランスが、さらに磨かれていくでしょう。

まとめ — 継続する「古くて新しい」

LOVE PSYCHEDELICOは、古典的な快感と現代的な編集感覚を同時に満たす稀有なユニットです。英語と日本語を同列に扱う歌、リフ起点の作曲、可変するライブ編成という三つの柱を保ちつつ、その時々の最適解へ細部を更新し続けてきました。青学サークルの出会いから四半世紀、二人の感覚は今も鈍らず、次の作品と次の舞台に向けて進み続けています。

コメント