北の大地が育んだ、歌と魂の軌跡

なぜ、松山千春なのか

松山千春──この名前を聞けば、ほとんどの日本人は何らかの“印象”を抱くでしょう。

「大空と大地の中で」「長い夜」「恋」…誰もが耳にしたことのあるフレーズと共に、彼は長年にわたって音楽シーンに存在し続けてきました。

けれど、その印象は人によってまるで異なります。

繊細なラブソングを思い浮かべる人もいれば、毒舌キャラのラジオトークや、政治的発言で記憶する人もいる。あるいは、ライブで観客を笑わせたり泣かせたりする姿にこそ本質を見る人もいるでしょう。

それだけ、彼の表現は一面的ではない。

この記事では「松山千春とは何者か」を、出発点から辿りなおしながら、音楽的・人物的な多面性に迫っていきます。

北海道・足寄町からすべては始まった

冬が育てた、まっすぐな声

松山千春は1955年12月16日、北海道足寄町に生まれました。

十勝地方の奥深く、人口わずか数千人の山間の町──雪と風と大空に包まれたこの場所は、彼の音楽人生そのものに大きな影響を与えます。

6人兄弟の末っ子として育ち、幼い頃から周囲に気を配りながらも自由奔放に過ごした彼は、やがてラジオから流れる音楽に夢中になっていきます。

グループ・サウンズ、ビートルズ、フォーク、演歌…町にはレコード店すらなかった時代。音楽は“空から降ってくるもの”であり、外の世界との唯一の窓口でした。

冬の夜、ストーブの前で静かに聴いた一曲が、彼の中で何度も反響し、それがやがて自分の言葉と声になっていく──

松山千春の表現には、そんな“静けさの中の芯の強さ”が常に宿っているように思えます。

高校時代にはすでに完成されていた

足寄高校に進学した千春は、軽音楽部のような活動を通じて本格的にギターを手にします。

校内行事や町の祭りで弾き語りを披露し、やがてはオリジナル曲も作るようになりました。

中でも「旅立ち」は、のちに彼のデビュー曲となる代表作です。

STVラジオのオーディション番組「サンデージャンボスペシャル」へ応募した際、この「旅立ち」のカセットテープが番組の目にとまり、準グランプリを獲得。これが音楽業界への“正式な入口”となりました。

(※公式動画ではありませんが、その時の貴重な音声がYoutubeにありましたので、お知らせだけしておきます。➡【感動】松山千春 デビュー前の「旅立ち」

つまり彼は、デビュー以前からすでに作詞・作曲・演奏・歌唱という表現スタイルを自前で確立していた、稀有なタイプのアーティストだったのです。

1977年──デビューの年と、その風景

テレビではなく、ラジオからの出発

1977年1月25日、シングル「旅立ち」で松山千春はレコードデビューを果たします。

このとき、テレビの音楽番組ではまったく取り上げられていませんでした。

最初に火がついたのは、FM放送やラジオの深夜番組。

聴いた人が録音して、また別の人に聴かせる。そうやって“口コミ”で広がっていったのです。

この「ラジオ起点」という点が、彼の後年にまで続く“語る音楽”のスタイルの原型となります。

メディアを“通じて”ではなく、リスナーの耳に“直接”届ける感覚──それこそが、千春の原点でした。

本格的な評価を得たアルバム『君のために作った歌』とセカンドシングル!

1977年6月25日、松山千春はファースト・アルバム『君のために作った歌』をキャニオンレコード(F-LABEL)からリリースしました。

収録曲は全12曲で、表題曲のほか、「大空と大地の中で」や「旅立ち」など、後年のライブでも歌い継がれる代表曲が多数含まれています。(いつも思うのですが、この頃のアーディストはデビュー時代、デビュー曲が一番いい・・・と思える人が多くいました。過日紹介した「ふきのとう」などもそうです。)

このアルバムに収められた楽曲は、日常語に近い歌詞や淡々としたメロディ、音数を抑えたシンプルな編成が特徴です。言葉と旋律が素直に響く構成となっており、デビュー時点から「伝える力」が際立っていました。

そして、デビューから約1年後の1978年8月21日、セカンド・シングル「季節の中で」が発売されました。この楽曲はオリコン週間チャートで1位を獲得し、累計85万枚以上の売り上げを記録する大ヒットとなります。これにより、松山千春は一気に全国的な注目を集め、名実ともに“国民的アーティスト”としての地位を確立しました。

「季節の中で」の成功は、フォークソングが持つ叙情性に加えて、大衆的なヒット性もあわせ持つことを証明した出来事でした。それまで一部の音楽ファンの間で親しまれていたフォークというジャンルが、より広い層へと届き得ることを世に示した瞬間だったといえるでしょう。

表現の進化と、社会との関わり

“歌う”と“語る”の境界線

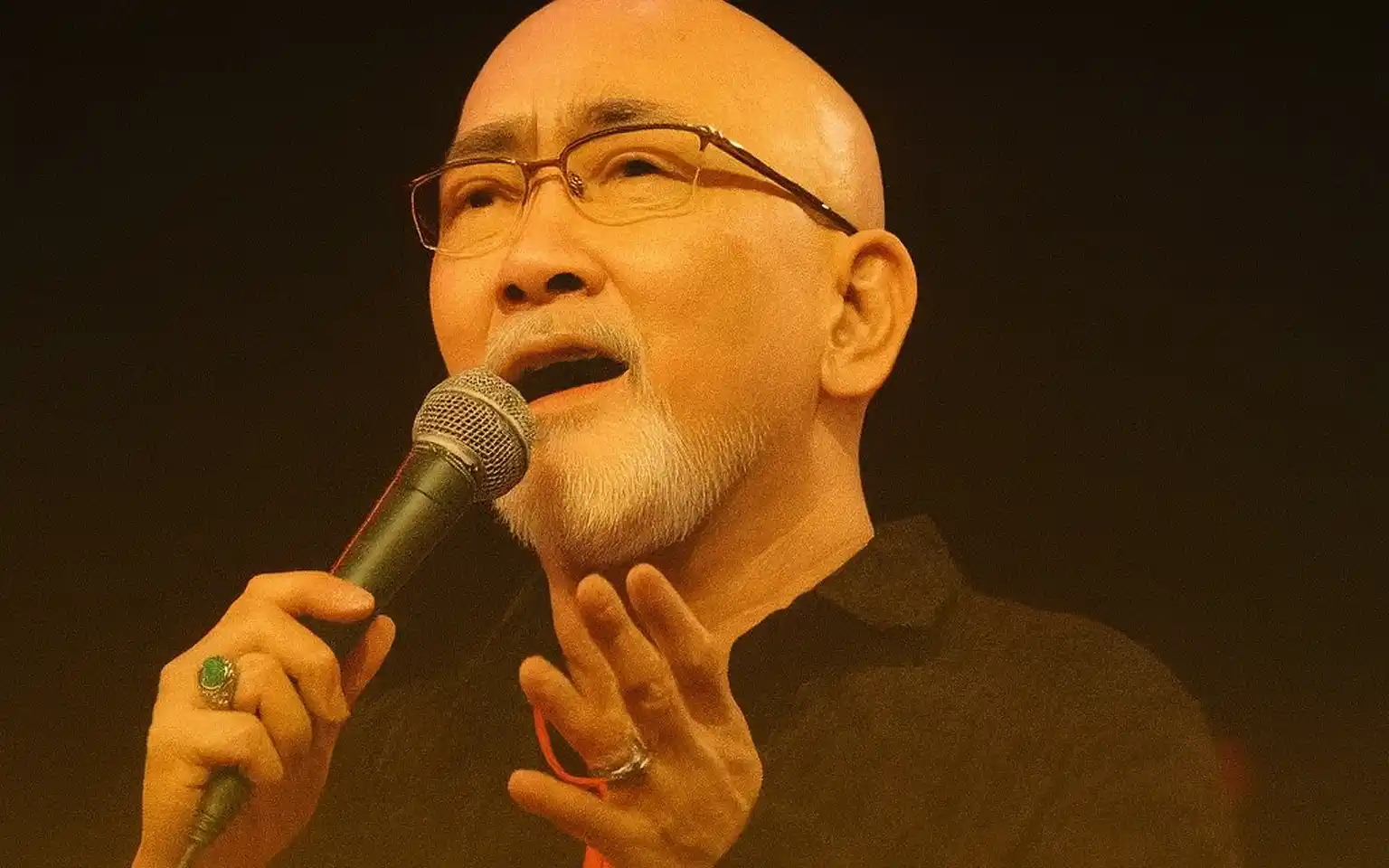

松山千春が他のシンガーソングライターと決定的に異なるのは、“語り”の存在感です。

テレビやラジオでは歯に衣着せぬ発言で注目され、「暴言」「名言」「説教」などと言われることもしばしば。

けれどそれは、彼が舞台の上でもステージの外でも「自分の言葉」で勝負してきたことの証でもあります。

ライブでは、曲間のトークが10分以上続くことも珍しくありません。

それでいて観客は飽きるどころか、むしろその言葉を聞くために足を運んでいるのです。

彼の歌は、“その場で生きている言葉”として、観客の中に深く染み込んでいきます。(僕も2015年12月に大分市内で開催されたコンサートに行きました。まさにこの感覚です!)

変化と継続──時代を越えて鳴り続ける声

活動40年超──膨大な作品群とその流れ

枚挙にいとまがないディスコグラフィー

松山千春のディスコグラフィーは、1977年のデビューから現在までに、40枚を超えるオリジナルアルバム、60枚以上のシングル、そして数多くのライブ盤やベスト盤で構成されています。

1970年代後半から80年代には、

「窓」「人生の空から」「長い夜」「恋」など、抒情性と大衆性を併せ持つ名曲を連発。

90年代以降は社会的な視点も強まり、「大いなる愛よ夢よ」や「我家」など、個人の物語を超えた普遍性を帯びた作品が目立つようになります。

中には、若年層の間ではあまり知られていない深い名曲も多く、それらはむしろ今だからこそ再評価されるべき宝庫です。

足寄町と“千春”という名の地名

故郷への強い愛着

千春が生まれ育った北海道足寄町には、今も彼の足跡が深く刻まれています。

JR足寄駅(現在は廃線)跡地には、彼の歌碑が建てられ、町の目抜き通りは「千春通り」と名付けられました。

駅のあった場所は現在「道の駅あしょろ銀河ホール21」として再開発され、松山千春ギャラリーも併設されています。

彼は都会に出ても「足寄」を忘れることはありませんでした。

講演やライブのMCでもしばしば町の話題を取り上げ、「田舎者でいいんだ」というメッセージを一貫して発信してきました。

地方からでも夢をつかめる。地方だからこそ、歌える言葉がある。それを証明し続けている存在なのです。

“空の上で歌った”伝説の一場面

飛行機内で生まれた「大空と大地の中で」

ある日、松山千春が搭乗した**全日空1142便(新千歳発 → 伊丹行き)**は、出発が約1時間遅れ、乗客の間には次第に不満と疲労の空気が漂い始めていました。

そのとき、松山は**「すみません、マイクを貸してください」**と客室乗務員に申し出て、機内放送用のマイクで『大空と大地の中で』をアカペラで披露しました。

歌い終えると、彼はこう語りかけました。

「皆さんのご旅行が、そしてこれからの人生が、素晴らしいものになりますように。」

乗客たちは一瞬驚いたものの、次第に拍手が沸き起こり、機内は一転して和やかな空気に包まれました。

この出来事は後日ニュースでも取り上げられ、SNSを通じて拡散。「本物のプロフェッショナル」「こんなときにこそ歌があるべき」といった賞賛の声が全国に広がりました。なお、当該フライトの機長は松山の知人の友人であったとされ、その「英断」も注目されることとなりました。

『大空と大地の中で』は、ただ“自然をうたった歌”ではありません。

それは、人の心が立ち戻る場所を示す、日本人の原風景とも呼ぶべき歌なのです。

年齢と共に変わる“声”と“伝え方”

経年とともに深まる“声の重さ”

若いころの千春の声は、まさに澄んだ高音が魅力でした。

特にファルセットと裏声の自在な切り替え、艶のあるビブラートは“声そのものが楽器”のような美しさを持っていました。

しかし、50代以降は徐々にキーが下がり、近年では声の伸びが制限される場面も増えました。

けれど、その変化を否定する人はほとんどいません。

むしろ“今の千春の声”にしか出せない響きがある、という評価が強まっているのです。

それはまるで、使い古されたギターのように、音の奥行きと味わいを増しているかのようです。

言葉と音楽の“歩み”としてのBest15へ

松山千春を知れば知るほど、彼の作品群は一曲ごとに異なる“入り口”を持っていると気づきます。

ある曲は、自分が立ち止まったときに聴く歌。

ある曲は、誰かの優しさを思い出すための歌。

またある曲は、世の中の理不尽に怒りを覚えたときの指針になる。

僕がこれから紹介していく「勝手なBest15」も、単なるランキングではありません。

その時々の松山千春の“立ち位置”や“言葉の力”、さらには僕自身の人生の中でどう響いてきたか──

そうした「時間」と「関係性」の中で選び抜いたものです。

次回以降、一曲ずつその背景や詞の解釈、音楽的な魅力を丁寧に紐解いていく予定です。

どうぞ、楽しみにお待ちください。

コメント