■【Sting】について詳しくは➡こちらから!

■僕の勝手なBest10【スティング編】第10にもプロフィールを記載してます。

🎸僕の勝手なBest10【スティング編】第7位『King of Pain』!

スティングの“痛み”が結晶化した瞬間

本日も、洋楽の深層に分け入る皆さんへ、僕の独断と偏見による「僕の勝手なBest10:【Sting】編」をお届けします。今回ご紹介するのは、堂々の第7位にランクインした名曲『King of Pain』。聴くたびに心の奥を鋭く刺すようなこの楽曲は、スティングというアーティストの深い内面をそのまま封じ込めたような一曲です。

🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。

🎬 公式動画クレジット

『King of Pain』/ザ・ポリス

提供:ユニバーサル・ミュージック(Universal Music Group)

© 1983 ポリドール・レコード(Polydor Records)

作詞・作曲:スティング(Sting)/ボーカル:ゴードン・サムナー(スティング)

プロデュース:ザ・ポリス、ヒュー・パジャム(Hugh Padgham)

リリース日:1992年1月1日(※ベスト盤収録版としての公開日)

📌 2行解説

スティングの内面世界を象徴的な風景で描いた、ポリス後期の名作。抑制されたサウンドと詩的な比喩が、普遍的な痛みを静かに訴えかけます。

🎬 公式動画クレジット

『King of Pain(公式ミュージックビデオ)』/ザ・ポリス

提供:The Police公式YouTubeチャンネル

公開日:2010年2月24日/再生回数:664万回以上(2025年6月時点)

収録アルバム:『Synchronicity』より

映像内:バンド最終期の象徴的イメージを詰め込んだ映像詩的作品

📌 2行解説(日本語)

スティングの内面と苦悩を象徴的映像で描いた、ポリス後期の代表的ビデオ。ミニマルでシュールな演出が、歌詞の比喩世界と深く共鳴しています。

ポリスの絶頂と終焉、その狭間に生まれた歌

短命にして伝説――The Policeという軌跡

スティングが世界的な名声を得るきっかけとなったのは、1977年に結成されたバンド「The Police」のフロントマンとしての活動でした。このバンドは、1984年に実質的な終焉を迎えるまでのわずか数年間で、音楽シーンに鮮烈な印象を刻みました。

パンクのエネルギーにレゲエのリズムを掛け合わせ、さらにスティングならではの文学性の高い歌詞をのせることで、他に類を見ない音楽性を確立しました。デビュー・アルバム『Outlandos d’Amour』(1978年)は、「Roxanne」「So Lonely」などの代表曲を含み、瞬く間に注目を集めました。

異色の背景を持つ音楽的頭脳

スティングは、クラシックやジャズに親しんだバックグラウンドを持つ異色の存在でした。他のパンクバンドの粗削りなスタイルとは異なり、彼の作る旋律には知性と洗練が宿っていました。その音楽的素養が、ポリスの成功を根底から支えていたのです。

『King of Pain』というタイトルが意味するもの

楽曲誕生の裏にあった心の危機

『King of Pain』は、ポリス最後のスタジオ・アルバム『Synchronicity』(1983年)に収録された楽曲です。このアルバムの制作時期、スティングは私生活でもバンド内でも深刻なストレスを抱えていました。

1976年に結婚した妻フランシス・トメルティとの関係はすでに破綻の兆しを見せ、離婚は時間の問題となっていました。さらにポリス内部でも、メンバー同士の摩擦が激化し、精神的に追い詰められていたといいます。

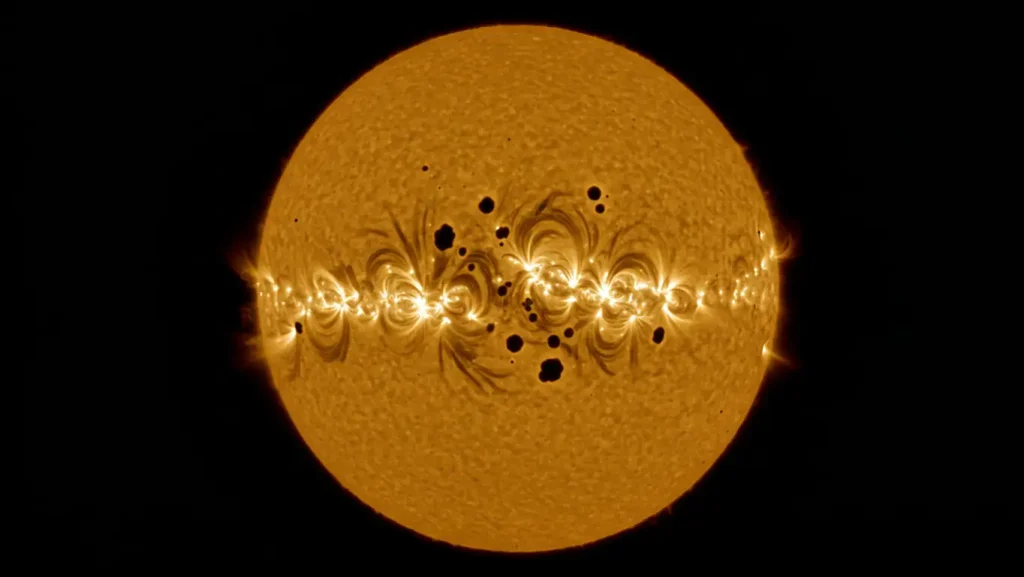

そんな彼がジャマイカでの休暇中に、「太陽の上に小さな黒い点が見えた」という出来事をきっかけに書き上げたのが、『King of Pain』でした。その体験は、楽曲冒頭の次の印象的な一節へと昇華されます。

“There’s a little black spot on the sun today”

内面の混乱が詩的イメージへと変化する

この楽曲は、彼の抱えていた痛みや孤独、不安をストレートに吐露するのではなく、詩的な比喩の連続で構成されています。スティング本人が「自分を風景の中に潜む影のように描いた」と語るとおり、この作品は一貫して象徴によって語られているのです。

象徴の連鎖が語る「言葉にできない痛み」

比喩が紡ぎ出す“痛みの肖像画”

歌詞には、化石・凍った魚・蜘蛛の巣の蝶・打ち上げられた鯨・折れた翼のカモメなど、動きの止まった存在が次々に登場します。

これらは、声を発することも逃げ出すこともできない存在として描かれており、まるで自分自身が閉じ込められているような感覚を象徴しています。それぞれのイメージは、痛みを直接的に語ることなく、むしろその根底にある「無力感」「孤立」「内なる叫び」を浮かび上がらせます。

サウンド構成に表れる心の風景

切迫した静けさを刻むスチュワート・コープランドのドラム

本作においてスチュワート・コープランドのドラムは、単なるリズムの役割にとどまりません。一定のビートを維持しながらも、シンコペーション(リズムのズレ)を巧みに取り入れることで、不安定さと緊張感を生み出しています。

その結果、スティングの心の揺れや葛藤が、音としてもリアルに伝わってくるのです。彼のドラミングは、「痛み」という抽象的な感情を、音楽的に具現化することに成功しています。

音の“余白”を奏でるアンディ・サマーズのギター

アンディ・サマーズのギターは、リードを張るというよりも、空間を満たすようなアプローチを取っています。リバーブやディレイのエフェクトが多用されており、あえて音を残すことで“静寂そのもの”を演出します。

この“余白”が、内面に広がる孤独感や空虚さを象徴しており、聴き手の心に静かに染み渡ります。

リリース後の反響と「痛みの普遍性」

世界での評価とチャート成績

『King of Pain』は、1983年にシングルカットされ、Billboard Hot 100で第3位を記録するなど、特に北米市場で高く評価されました。FMラジオでも頻繁にオンエアされ、リスナーの心に深く浸透していきました。

また、ライブではスティングがソロとして再演することも多く、その都度新たなアレンジが加えられています。弦楽四重奏との共演や、アコースティック・セットでの再解釈など、表現方法を変えながら“痛み”というテーマを繊細に深化させてきました。

多様なカバーと現代的解釈

アラニス・モリセットによる再解釈

『King of Pain』が持つ普遍性は、数々のアーティストによるカバーによっても証明されています。中でも1995年、カナダ出身のシンガーソングライターアラニス・モリセットがMTV Unpluggedで披露したアコースティック・バージョンは、原曲の深い悲しみに“女性的な感情の層”を重ねた名演として知られています。

原曲の男性的な痛みを、より静謐で繊細な悲しみへと昇華させたこのカバーは、スティング本人からも高く評価されました。

英語詞の構造と詩的技巧

“That’s my soul up there”に込められた反復の意味

英語詞では、「That’s my soul up there(あれは俺の魂だ)」という一節が象徴的に繰り返されます。これは“アナフォラ(anaphora)”と呼ばれる詩的手法であり、スティングはそれによって痛みの普遍性や持続性を強調しています。

様々な象徴が登場するたびに、それが自分の魂だと語る構造は、まるで「世界の断片に自分を投影している」ようでもあり、彼の精神世界そのものが浮かび上がってきます。

まとめ:沈黙と比喩が導く“再生の歌”

『King of Pain』は、スティングが人生の深い谷にいたときに生まれた楽曲でありながら、単なる告白では終わっていません。

沈黙の中にこそ“痛み”は宿る。 比喩の裏にこそ“魂”が見える。

そんな哲学的なメッセージが、あらゆる行間から静かににじみ出ています。音楽は、言葉にならない感情を伝えるための手段です。スティングはこの曲で、「痛みを抱えても、人はそれとともに歩いていける」という静かな肯定を、詩と音で語りかけてくれます。

コメント