【6月18日】は、大谷 和夫の誕生日-『男たちのメロディー』

6月18日は、日本の音楽界に静かな革命をもたらしたキーボーディストであり、作曲家・編曲家としても活躍した大谷和夫氏の誕生日です。1949年に生まれた彼は、その類いまれなメロディーセンスとアレンジ技術で、多くの作品に命を吹き込みました。

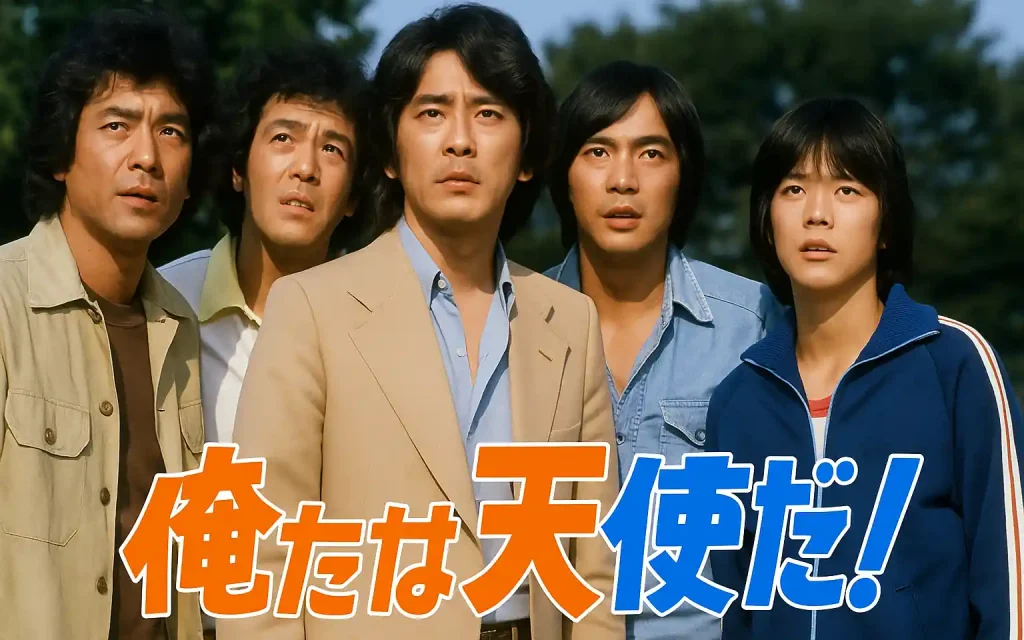

特に1979年にリリースされた『男たちのメロディー』は、Shogunの代表曲にして、テレビドラマ『俺たちは天使だ!』の主題歌としても広く知られています。時代と人々の感情を見事にすくい取ったこの楽曲は、今なお色褪せることなく聴き継がれています。

まずはYoutube動画の公式動画2本からどうぞ!!

🎵 クレジット(公式情報)

曲名:男達のメロディー

アーティスト:SHOGUN

ライセンス提供元:Space Shower FUGA を通じて YouTube に提供

レーベル:© 2022 STEPS RECORDS

チャンネル名:SHOGUN - トピック(自動生成型公式アーティストチャンネル)

リリース日:2022年2月16日(YouTube登録は2022年2月15日)

👉 (以上の情報から、この動画はYouTubeが音楽著作権管理事業者と連携して自動生成する公式音源配信であり、公式動画とみなして問題ありません。)

✍ 2行解説(記事用)

1979年にリリースされたSHOGUNの代表曲。刑事ドラマ『俺たちは天使だ!』の主題歌として爆発的な人気を博した名バラード。

🎧 公式動画クレジット

SHOGUN – 男達のメロディー(英詞ヴァージョン)

配信元:SHOGUN - トピック(公式アーティストチャンネル)

提供:Space Shower FUGA / STEPS RECORDS

リリース日:2022年2月16日

著作権表記:© 2022 STEPS RECORDS

作詞:Makoto Kitajo/作曲:Casey Rankin

出版社:NIPPON TELEVISION MUSIC CORPORATION

📝 2行解説

1970年代後半の名曲「男達のメロディー」を英語詞で蘇らせたセルフアレンジ版。

SHOGUN独自のソウルフルな演奏により、新たな命が吹き込まれている。

僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫

| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |

| 曲のリリース年 | 1979 | ||||||||

| 僕が聴いた時期 | ● |

僕がこの曲を初めて聴いたのは、大学3年生の頃ですね。解説でもたびたび出てきますが、テレビドラマ『俺たちは天使だ!』の主題歌として耳にしたのかもしれません。

とてもスマートで、当時この曲の音作りがとても新鮮に感じていました。

AORという表現は海外の音楽のことだと思っている僕ですが、そんな感じのセンスの良さが好きでした。

Shogunという特異なバンド

実力派スタジオミュージシャンが集結

Shogunの中核を担ったのは、芳野藤丸(ギター・ボーカル)、長岡道夫(ベース)、山木秀夫(ドラムス)といった錚々たるメンバーたち。そして、その中で鍵盤を担当していたのが大谷和夫氏でした。

彼らはもともと、歌謡曲からアイドル、ロックに至るまで、さまざまなジャンルで活躍していたスタジオ・ミュージシャンでした。いわば、音楽業界の“黒衣”とも呼べる存在であり、日本のポップスの礎を築いてきた名職人たちだったのです。

「Shogun」という名の理由

当初は「ワン・ライン・バンド」として活動していたこのユニットが、「Shogun」と改名したのは、プロデューサーの「世界で通用する名前にしたい」という意向があったからだと言われています。バンド名の背後にも、彼らの音楽的志向の高さがうかがえます。

『男たちのメロディー』が生まれた時代

1979年という“音楽の交錯の瞬間”

『男たちのメロディー』が生まれた1979年。当時の日本は、第2次オイルショックの影響を受けながらも、経済的には安定に向かっていました。街にはソニーの「ウォークマン」が登場し、人々の音楽の聴き方が大きく変わろうとしていた時代です。

若者たちは「インベーダーゲーム」に夢中(僕も当時結構はまっていました!!)になり、街中のゲームセンターが連日賑わっていました。そんな時代の空気の中で、テレビドラマ『俺たちは天使だ!』の主題歌として登場したのが『男たちのメロディー』だったのです。

歌詞が描くのは“男の孤独”と“覚悟”

現実から目をそらさない主人公像

冒頭の歌詞――

走り出したら

何か答が出るだろうなんて

俺もあてにはしてないさ

してないさ

この部分からは、夢や希望だけでは人生を切り抜けられないという冷静な現実認識がにじみ出ています。1970年代にありがちだった“無鉄砲な青春像”とは一線を画し、自己欺瞞を許さない等身大の男の姿がここにあります。

傷ついた心を、黙って抱えながら

さらに次のフレーズ――

流れ弾のひとつやふたつ

胸にいつでもささってる

この「流れ弾」という比喩が象徴的です。人生における不可避の痛み、過去の後悔や裏切り。そうした傷を言い訳にせず、ただ静かに抱えて生きる姿が描かれています。これは、逃げずに立ち向かう強さの裏返しでもあるのです。

英語詞の持つ意味と、メッセージの強度

Pick Up Your Head

Throw Away Your Blue's

どうせ一度の人生さ

このサビ部分では、英語と日本語が絶妙に交差します。「顔を上げろ、憂鬱は捨てろ」という短い英語のメッセージが、日本語の情感をほどよく乾かし、聞き手に一歩踏み出す勇気を与えます。

このあとに続く――

運が悪けりゃ死ぬだけさ

死ぬだけさ

というフレーズも見逃せません。ドラマの主人公「キャップ」の口癖として有名になったこの言葉は、一見投げやりに聞こえますが、裏には「死ぬ覚悟があれば怖いものなどない」という開き直りにも似た強さが込められています。

関係性を語る言葉たち

俺とお前は

まるでなつかしい友達さ

初めて出会った筈なのに 筈なのに

ここでは、不思議な親近感と距離感が同時に描かれています。初対面なのに心が通じ合うような感覚。しかし、それでも「かまうなよ」と言い切るあたりに、男同士の不器用な優しさが滲んでいます。

このような“乾いた情”の表現は、現代においてもなお、新鮮に響くのではないでしょうか。

大谷和夫の作曲術とサウンドの革新性

哀愁と洗練の融合

イントロで鳴り響くシンセサイザーの音色は、都市の夜を思わせるような物悲しさを帯びています。大谷氏のメロディーは、日本的な“泣き”とAOR的なコード感覚の見事な融合でした。

AメロからBメロにかけてはマイナー調を基調としつつも、洗練されたコード進行が続き、芳野藤丸のブルージーな歌声がそれに重なります。

サビの解放感がもたらす高揚

そしてサビでは一気に音楽が開け、空へ向かって駆け上がるようなメロディーが展開されます。このダイナミズムこそが、当時の歌謡曲にはない魅力でした。

大谷和夫氏が構築したシンセを駆使したサウンドスケープは、まさに1979年当時の日本の最前線にありました。

音楽的に豊穣だった1979年

1979年は、日本の音楽史において非常に象徴的な年でもありました。

- ゴダイゴ『ガンダーラ』『モンキー・マジック』で英語詞ポップスを確立

- サザンオールスターズ『いとしのエリー』で国民的バンドへの道を開く

- YMO『テクノポリス』でテクノの地平を切り開く

- 西城秀樹『YOUNG MAN (Y.M.C.A.)』が社会現象に

- 山下達郎『BOMBER』、竹内まりや『SEPTEMBER』がシティ・ポップの礎に

そんな時代の中で『男たちのメロディー』は、AOR的洋楽エッセンスとドラマ主題歌としてのお茶の間性を両立し、独自の地位を築いたのです。

なぜこの曲は今も色褪せないのか?

普遍性のあるメッセージ

この曲には、「顔を上げろ」「人生は一度きりだ」という、時代を超えるメッセージが込められています。流れ弾に象徴される人生の痛みも、恐れるのではなく受け入れて進めという姿勢は、現代を生きる私たちにも強く響きます。

圧倒的な演奏力と職人技

そして何より、この曲を支えるのは職人たちの生演奏とアレンジです。楽器の音ひとつひとつに魂が宿っており、それが聴き手の心を動かします。音楽の本質を、いま一度思い出させてくれるような楽曲です。

永遠の応援歌

『男たちのメロディー』は、40年以上の時を経てもなお、多くの人にとって“背中を押してくれる歌”であり続けています。人生の不条理に向き合うとき、何かを決断しなければならないとき、この曲はそっとあなたに語りかけてくれるでしょう。

コメント