高橋真梨子さんについて詳しくはこちらから➡『ウィキペディア(Wikipedia)』

僕の勝手なBest10:【高橋真梨子】編 – 第1位『ジョニィへの伝言』

高橋真梨子、その原点にして頂点

ついに発表の時がやってきました。僕が全身全霊を込めて選び抜いた「高橋真梨子ベスト10」。

その堂々たる第1位に輝いたのは、1973年4月25日にリリースされた『ジョニィへの伝言』です。

「えっ、デビュー曲が1位?」と驚く方もいるかもしれません。しかしこの楽曲は、単なるスタート地点ではなく、彼女の音楽人生そのものを象徴するような作品です。

彼女のキャリアの起点であり、すべてを内包する「原点にして頂点」。まさにそう呼ぶにふさわしい一曲だと感じています。

まずは公式動画から紹介しましょう。

🎥【公式映像】

🎬 公式動画クレジット

ジョニィへの伝言 – 高橋真梨子

アルバム『the best 〜new edition〜』収録(2004年11月17日発売)

提供:Victor Entertainment(YouTube配信:JVCKENWOOD公式チャンネル)

💡 2行解説

別れを告げる女性の姿を、しっとりとした哀愁のメロディで描き出す名バラード。ペドロ&カプリシャス時代から継承された代表曲のひとつです。

🎬 公式動画クレジット

ジョニィへの伝言(ライブ映像) – 高橋真梨子

収録:『CARNEGIE HALL N.Y. COMPLETE LIVE』(1993年開催ライブより)

提供:Victor Entertainment(YouTube配信:高橋真梨子公式チャンネル)

💡 2行解説

哀しみを湛えながらも毅然とした別れのメッセージを届けるステージ。円熟のボーカルが光る、ニューヨーク・カーネギーホールでの名演です。

ペドロ&カプリシャスとの運命的邂逅

『ジョニィへの伝言』は、ペドロ&カプリシャスの楽曲として発表されました。

同グループの2代目ボーカリストとして迎えられたのが、高橋真梨子(当時は「高橋まり」名義)です。彼女の歌声が、初めて世に届けられた記念すべき作品でもあります。

コラム:『ペドロ&カプリシャス』という名の響きに込められたもの

『ジョニィへの伝言』を語るうえで、その楽曲を生み出したグループ「ペドロ&カプリシャス」という名前自体にも注目してみたいと思います。

この名前は、一見すると“実在のリーダー”と“自由なメンバーたち”によるユニットのように聞こえますが、実はまったく架空の構成です。

つまり「ペドロ」という人物が存在したわけでもなく、「カプリシャス」というのもバンド名の一部であって形容詞的な意味合いを持っています。

「ペドロ(Pedro)」は、スペイン語圏における一般的な男性名で、「ピーター」に相当します。

一方「カプリシャス(Capricious)」は英語で「気まぐれな」「奔放な」「移り気な」という意味を持ち、女性像を思わせる言葉でもあります。

この2つを組み合わせることで、グループ名全体に以下のような印象が宿ります:

ラテン音楽や洋楽に影響された異国情緒

女性ボーカルを核としたユニットにふさわしい妖艶さと自由さ

当時の歌謡界にはまだ珍しかった都会的で洗練されたブランド感

実際、1970年代初頭に結成されたペドロ&カプリシャスは、日本クラウンの企画による“プロジェクト型ユニット”であり、メンバーの入れ替えを前提に柔軟に編成されるスタイルでした。

その意味でも「気まぐれな(Capricious)」という語は、音楽性だけでなくグループの実態をも象徴していたのかもしれません。

そしてこの印象的なグループ名のもと、デビュー作として放たれたのが『ジョニィへの伝言』。

楽曲の内容と、グループ名が醸し出す空気感が絶妙にシンクロしていたことも、作品の印象をより深くする一因だったのです。

それまで演歌やフォークが中心だった日本の音楽シーンにおいて、この楽曲の登場はあまりにも衝撃的でした。哀愁を帯びたラテンテイストのサウンドに、陰影と強さを併せ持った歌詞。そして、それらすべてを完璧に融合させた高橋真梨子の歌唱。

この曲の世界観は、彼女でなければ成り立たなかった。そう断言できるだけの説得力があるのです。

時代に逆行する革新 ― 1973年の衝撃

1973年当時、日本は高度経済成長期の熱気が残る中で、ポップスやアイドル歌謡がテレビやラジオを席巻していました。天地真理、南沙織、浅田美代子など、“明るく清純”なイメージのアイドルが大衆の人気を集めていた時代です。

そんな中に登場した『ジョニィへの伝言』は、明らかに異質な存在でした。

時代の流れに逆らうようなアレンジ、憂いを含んだ主人公像、そして「別れを自ら選ぶ女性」というテーマ。

この曲は、日本の歌謡界に新しい風を吹き込んだ革命的な作品だったのです。

異国情緒とシティ感覚が交錯するアレンジ

イントロに流れるガットギターの音色は、どこか地中海の風景を連想させる乾いた哀愁を帯びています。さらに、うねるように絡みつくベースライン、ラテンパーカッションの軽やかなリズム。

これらの要素が、まるで異国の酒場に紛れ込んだかのような幻想的な世界を作り出しているのです。

このアレンジを手がけたのは、作曲家・都倉俊一。彼はラテン、ソウル、ファンクといった洋楽のエッセンスを巧みに取り入れ、従来の日本の歌謡曲とは一線を画す独自の音像を作り上げました。

それは単なる“流行りの洋楽風”ではなく、日本語の響きや情緒に寄り添いながら構築された極めて洗練されたサウンド。都倉俊一の手腕が光る、完成度の高いアレンジです。

「待つ女」ではない、自ら決めて“去る女”

詞を手がけたのは、昭和歌謡を代表する作詞家・阿久悠。

この楽曲で彼が描いたのは、それまでの歌謡曲とはまったく異なる女性像でした。

1970年代のヒットソングに登場する多くの女性は、「愛にすがる」「相手を待つ」「尽くす」といった受け身の立場が中心でした。

しかし『ジョニィへの伝言』の主人公は、自らの足で未来に向かって歩き出す女性です。

ジョニィが来たなら伝えてよ

二時間待ったと

サイは投げられた もう出かけるわ

わたしはわたしの 道を行く

この言葉には、未練や哀しみを超えた、静かで確かな意志の強さが込められています。

阿久悠はここで、「男に依存しない女」を描きました。それは、のちに彼がピンク・レディーや山口百恵らで完成させていく“自立する女性像”の原型だったとも言えるでしょう。

宿命のマッチング ― 高橋真梨子という奇跡の声

ではなぜ、この楽曲がここまで深く聴き手の心に響いたのか――

その答えは、高橋真梨子の“声”にあります。

彼女の歌声には、単なる技術以上の力があります。

それは、人生の光と影を包み込むような温度と、どこか影を感じさせる繊細な翳り。

その声が響いた瞬間、聴き手は「この人が本当にこういう経験をしてきたのかもしれない」と錯覚してしまうのです。

とりわけ、「ジョニィが来たなら伝えてよ」「二時間待ったと」という一節は、彼女の声を通すことで圧倒的なリアリティと情感を持ちます。

もしこの曲を、もっと明るく朗らかな声質の歌手が歌っていたなら、ここまで物語性が立ち上がってくることはなかったでしょう。

高橋真梨子の声という“楽器”があったからこそ、詞と曲と編曲がひとつになり、永遠の名曲が誕生したのです。

歌詞の深層に触れる ― 空白が紡ぐ物語

『ジョニィへの伝言』の魅力は、音楽的な完成度や歌唱力にとどまりません。

作詞家・阿久悠が描き出したこの歌詞は、まるで短編映画のように、行間の余白で物語を語るスタイルが貫かれています。

一見シンプルな歌詞ですが、その構成には明確な“語らない技術”が宿っており、それが聴き手の想像力を刺激し続けるのです。

想像を引き出す「語らなさ」の美学

この楽曲の中で、主人公とジョニィがどんな関係だったのかは明示されていません。

恋人か、パートナーか、それとも何かもっと複雑な関係か。

また、「今度のバスで行く」という彼女の行き先も、「西でも東でも」とぼかされています。

それでも、聴く者には何かがはっきり伝わってきます。

彼女が新しい場所へと旅立とうとしていること。

もう戻らないことを自分で決めたこと。

だからこそ、この歌詞は誰の人生にも重なる物語として成立しているのです。

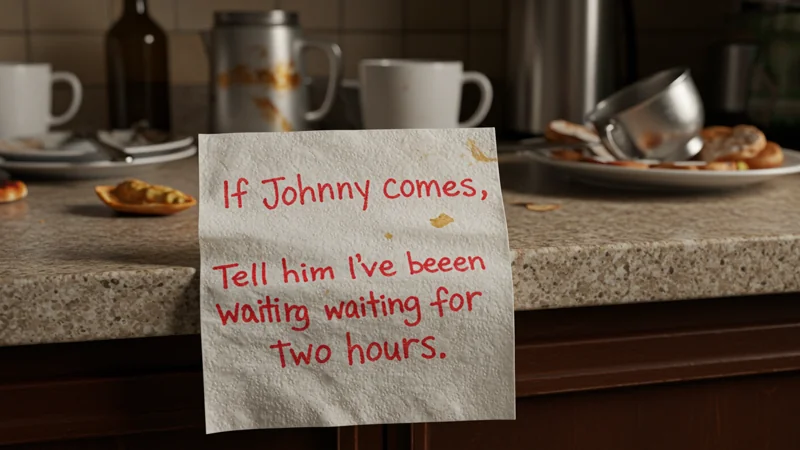

「二時間待った」という具体性の凄み

歌詞中でもとくに印象的なのが、この一節です:

ジョニィが来たなら伝えてよ

二時間待ったと

この“具体的な時間”が持つ力は絶大です。

もし「しばらく待った」や「長く待った」だったら、これほど心に残ることはなかったでしょう。

二時間という数字は、**現実的な“待つ時間の限界”**を象徴しているようにも映ります。

その間に彼女が心の中でいくつもの感情を行き来したことが、具体的であるがゆえに、聴く側にもリアルに伝わってくるのです。

言葉の錬金術 ― 具体と詩的象徴の融合

『ジョニィへの伝言』の歌詞には、日常語と詩的象徴が共存しています。

その中でも特に目を引くのが、このフレーズです:

サイは投げられた もう出かけるわ

わたしはわたしの 道を行く

「サイは投げられた」は、ローマの将軍ユリウス・カエサルの名言「賽は投げられた(Alea jacta est)」から引用された、決意と不可逆性の象徴です。

それを、歌謡曲の中でさらりと使う阿久悠の手腕は見事です。

しかもこの表現が、女性の台詞として自然に成立しているところに驚かされます。

また「わたしはわたしの道を行く」という言葉は、自己決定と自由の宣言として、時代を超えて強く響きます。70年代にこれほど確かな自立の意思を持った女性像を描いていたこと自体、きわめて先鋭的だったと言えるでしょう。

シティポップ的再評価 ― 海外にも届く響き

近年、日本の1970〜80年代の音楽が「シティポップ」として再評価される中で、『ジョニィへの伝言』もまたその潮流の中に再び浮上しています。

当時の楽曲の中でも、ラテン、ソウル、ジャズの要素を高度に融合させていたこの作品は、海外リスナーからも「洗練された異国情緒のある音楽」として認知されつつあります。

- リズムの軽妙さ

- ハーモニーの構造

- 女性の自立と別れをテーマにした詞世界

これらすべてが、まさにシティポップの精神と共振しています。

“昭和歌謡”として一括りにされるには惜しい、国際的な完成度を持った一曲です。

なぜ今、この歌が再び響くのか

現代は、誰もがSNSでつながり、即時に連絡を取れる時代です。

だからこそ、「伝言を託す」という行為が逆に新鮮に感じられるのかもしれません。

主人公は、相手に直接会って話すのではなく、共通の知人に気持ちを託すという手段を選びました。

それは臆病だからでも、未練があるからでもありません。

むしろ、きちんと「言葉で終わらせる」ことができる強さと優しさの証ではないでしょうか。

この潔さと距離感の美学は、今だからこそ私たちに学びのあるスタンスなのです。

結びに ― 時を越える私的名曲として

『ジョニィへの伝言』は、楽曲としての完成度だけでなく、時代を超えるテーマと感情を内包しています。歌うたびに、聴くたびに、人生のさまざまな場面に寄り添ってくれる一曲。まさにそれは、僕にとってのサウンドトラックです。

若い頃には気づかなかった強さや美しさを、年齢を重ねて初めて実感する。

そんな「深まり方」ができる楽曲は、そう多くありません。

だからこそ、僕はこの曲を高橋真梨子ベスト10の頂点に選びました。

いかがでしたか、僕の勝手なBest10【高橋真梨子】編は?このシリーズを作成するにあたって、歌詞を吟味する時間がとても多くなります。他の歌手でも同様ではありますが、日本の曲はメロディーはもとより、歌詞が響きや奥行き、また言葉の揺れや”間”など、深謀深遠なものが多くあります。

今回の高橋真梨子は特にそれを感じました。かなりきわどい世界を彼女ならではの歌唱で歌い上げています。現在ある企画を検討中なので、実行段階になったら、是非もう一度彼女のBest10をお聴きください。新たな発見がいつでも何度でもあるはずです。

コメント