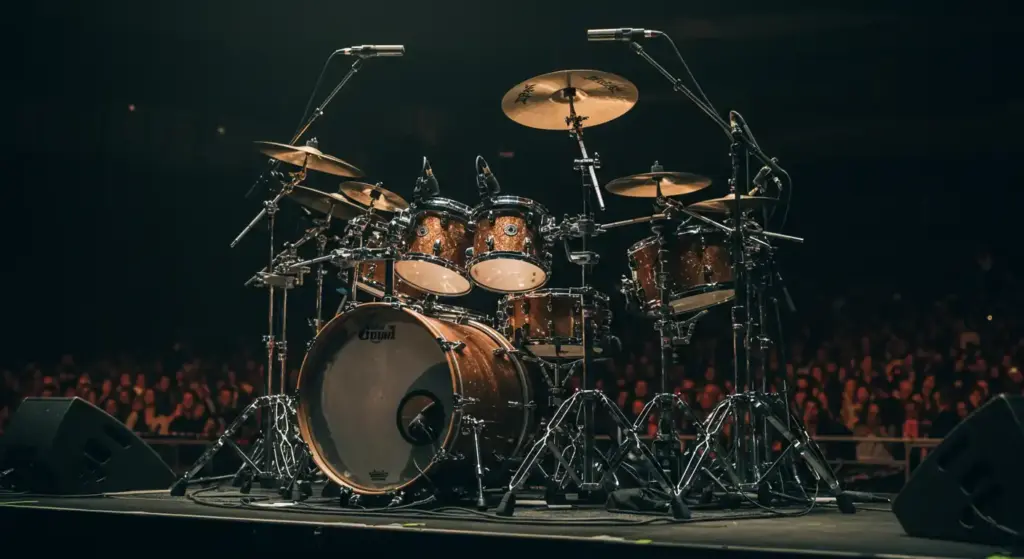

GO!GO!7188のドラマー、ターキーという存在

本日、7月10日はスリーピースバンド「GO!GO!7188」のドラマー、ターキーこと細川央(ほそかわ・ひさし)の誕生日です。

ターキーは、ユウ(中島優美)の鋭くも繊細なギターとボーカル、アッコ(野間亜紀子)の自由奔放なベースラインを、強く安定したリズムで支えてきました。派手さはないものの、その正確なグルーヴと絶妙な間の取り方は、GO!GO!7188のサウンドに不可欠な“軸”でした。

この日は、その屋台骨である彼の誕生日を記念し、GO!GO!7188の代表曲『こいのうた』を振り返ってみたいと思います。

まずはYoutube動画の(公式動画)からどうぞ!!

🎵 クレジット情報

🎬 Koi No Uta / GO!GO!7188

Provided to YouTube by Universal Music Group

© 2000 EMI Music Japan Inc.

作品紹介(2行)

しっとりとしたギターのアルペジオと、抑制された感情表現が光る名曲。言葉にできない想いが、静かに、しかし力強く響き渡ります。

僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫

| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |

| 曲のリリース年 | 2000 | ||||||||

| 僕が聴いた時期 | ● |

僕がこの曲を初めて聴いたのは、リリース後わりと早めだったと思います。

当時は既に40歳を超えていました。

Kenさん!「こんな歌を本当に聴いていたの?」という突込みが来そうなので話しておきますが、上の娘が15才の頃で、このバンドが好きだったようです。

自宅で、この曲をふと耳にし、誰の曲が尋ね、それから聴いてみた!・・・という流れなので不自然ではないですね? 特にこの曲はとても好きでした。解説にある通りです。

でも、この曲。今聴いても響くものがありますね。メロディアスなのに力強いって感じ、サビもいいです。

『こいのうた』という名曲の魅力

時代背景:2000年という混沌の始まり

『こいのうた』が発表されたのは、2000年10月25日。21世紀の幕開けに差し掛かるこの年、日本社会は急速に変化し始めていました。

高揚と不安が交錯する社会

この時代、日本は「IT革命」の波に乗り、携帯電話やインターネットの普及が加速。高橋尚子選手がシドニー五輪で金メダルを獲得し、世の中は前向きな空気に包まれていました。

一方で、バブル崩壊の影響はなお根強く、雇用や経済に対する不安も色濃く残っていました。華やかさの裏に、どこかやりきれなさや迷いが漂っていたのもまた事実です。

音楽シーンの多様性と爛熟

音楽の世界では、宇多田ヒカル、浜崎あゆみ、サザンオールスターズなどがチャートを席巻。J-POP黄金期の終盤にあたる時期で、CDの売上は今と比べものにならないほどでした。

ロックシーンでは椎名林檎やDragon Ashが台頭し、ジャンルの壁を超えた音楽が注目されるようになります。その中で、GO!GO!7188は他にない輪郭を持った存在として現れました。

GO!GO!7188という“異物”

鹿児島県出身のユウ・アッコ・ターキーの3人が結成したGO!GO!7188は、当時のバンドの中でもひときわ異彩を放っていました。

懐かしさと前衛性の同居

彼女たちの音楽は、昭和歌謡の香りと鋭いロックの融合によって、しばしば「GS歌謡ロック」と形容されます。しかし実際には、その枠に収まりきらない独自性がありました。

旋律には和的な抑揚がありつつも、サウンドには現代的なエッジがある。この“ねじれ”こそがGO!GO!7188の音楽の魅力であり、それが特に発揮されているのが『こいのうた』です。

メンバーの役割と調和

ユウのボーカルは、やや舌足らずながら芯があり、感情の微細な起伏を的確に表現します。アッコのベースは、メロディを担うほど自由で、楽曲全体を有機的に揺さぶる動きを見せます。

そしてその二人を支えるターキーのドラムは、派手さこそ控えめですが、縁の下の力持ちとして圧倒的な存在感を放っています。彼の一打があるからこそ、GO!GO!7188の音楽は安定し、なおかつ飛翔するのです。

『こいのうた』に宿る感情の振れ幅

楽曲構造の妙

『こいのうた』は、わずか1分足らずのイントロから、その世界観を一気にリスナーに届けます。アルペジオを中心としたギターの響きは、夕暮れや静かな部屋の情景を自然と想起させます。

Aメロでは音数が削ぎ落とされ、ユウの声が静かに心情を語ります。その静けさに反して、サビではバンド全体のエネルギーが爆発します。言葉としてはささやかでも、感情のうねりがそこに明確に現れます。

引用から浮かぶ“祈り”

たとえば、次のようなフレーズ。

「生きてゆく力が その手にあるうちは」

という一節は、相手の存在そのものが自分の支えであることを暗示しています。恋というより、祈りにも似た言葉です。

それが続く展開で「笑わせてて」「側にいて」などと展開することで、感情はより内面的で静謐な方向へと向かっていきます。

『こいのうた』に宿る、祈りにも似た恋心

『こいのうた』は、ただの片想いソングではありません。言葉にできず、伝わらず、叶わない――そんな三重苦の中でも、なお消えることのない想いを描いています。その姿は、むしろ「信仰」に近いものです。

「きっとこの恋は 口に出すこともなく 伝わることもなく 叶うこともなくて」

叶わないことを受け入れながら、それでも想い続ける。この矛盾に満ちた心の在りようは、一方的な恋ではあるものの、内側から揺らがない強さを感じさせます。歌詞に登場する“小さな光”は、その控えめながらも消えない意志の象徴です。

さらに相手には、すでに愛を与えたい人がいることを主人公は知っています。にもかかわらず、あえて気づかれないまま想いを抱き続ける。その態度には、見返りを求めずに祈りを捧げるような静かな強さが漂います。

恋を超えて、祈りのように――。『こいのうた』は、報われることを前提としない感情が、どこまでも純粋で深いものであることを教えてくれる楽曲です。

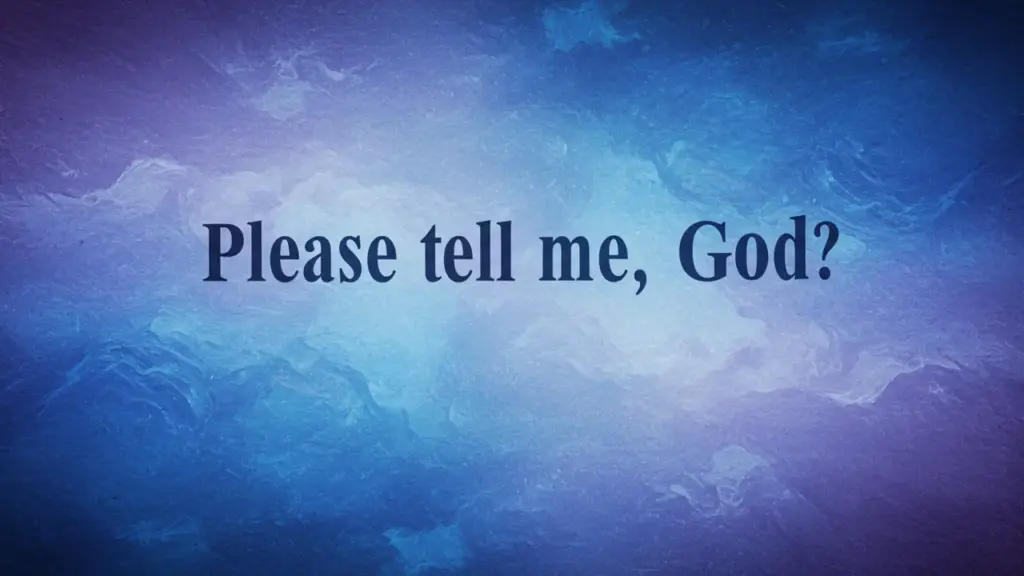

感情の到達点としての“問い”

神様への問いかけが意味するもの

楽曲の転換点は「教えてください 神様」の一言に集約されています。自分の気持ちではなく、相手の心の奥を知りたいという強い願いが、神への問いとして表れています。

「あの人は何を見てる? 何を考え 誰を愛し 誰のために傷付くの?」

ここでは恋の成就よりも、“相手を理解したい”という本質的な欲求が描かれており、歌は恋愛の枠を超えた「人間理解の探究」に広がります。

言葉の反復が映す心の揺れ

「いつも」「欲しい」「きっと」などの言葉の繰り返しは、単なるリフレインではありません。心の葛藤や、抑えても湧き上がる想いをリアルに表現しています。

歌は静かな語りから次第に熱を帯びてゆき、音の構造とともに感情も高まっていきます。この変化は、内面の揺らぎそのものを音楽に重ねたような説得力があります。

自己の確信としてのラストライン

曲の終盤で語られる「きっと今のあたしには あなた以上はいないでしょう」という言葉には、どこか断定的な響きがあります。「きっと」という推量を伴いながらも、そこには強い確信が感じられます。

『こいのうた』が遺したもの

リスナーに残された余韻

『こいのうた』は、リリースから20年以上を経た現在でも、なお多くの人に愛され続けています。カラオケで歌い継がれ、SNSや動画サイトでも再発見されるたびに、新たな共感を生み出してきました。

とりわけ、最後に繰り返される**「La La La……」**という曖昧な響きは、言葉にできなかった感情が余韻として残る象徴のように感じられます。

ガールズバンドへの静かな継承

『こいのうた』の成功は、当時のロックシーンにおいて、スリーピースのガールズバンドでも十分に感情と音楽性を両立できるという事実を示した重要な到達点でした。

GO!GO!7188は決して商業的に突出した存在ではありませんでしたが、その音楽の芯の強さと独自性は、後続のバンドたちに大きな影響を与えました。たとえば、チャットモンチーやSHISHAMOといった女性バンドたちが、その系譜の中で語られることは少なくありません。

技術的な完成度に加え、「個人の内面に鋭く切り込む」という感性の継承。『こいのうた』は、そうした系譜の起点のひとつとも言えるでしょう。

結びにかえて ―

『こいのうた』がリリースされた2000年から、私たちの生活様式は大きく変わりました。IT革命は現実となり、スマートフォンが日常に入り、SNSが人間関係をつなぐ時代になりました。

しかし、どれだけテクノロジーが進化しても、人が誰かを想う気持ち――伝えられないもどかしさや、名前のつかない感情――それらは昔と何ひとつ変わっていません。

「今のあたしには、あなた以上はいないでしょう」

そんな想いが、この時代にも確かに響くこと。それ自体が、この曲の“証明”であり、“現在性”なのかもしれません。

コメント