今日は、テリー・キャス(Terry Alan Kath)の誕生日です。

今日(2025.1.31)は1946年生まれのテリー・キャスの誕生日です。

生きていれば、79歳の誕生日です。残念ながら、1978年、32歳の誕生日を迎える8日前、自動拳銃の暴発事故で急逝しています。(これは、当時話題になりました!)

テリー・キャスはアメリカ合衆国イリノイ州出身で、ブラス・ロック・バンドのシカゴの創立メンバーでギタリスト兼ヴォーカリストでした。

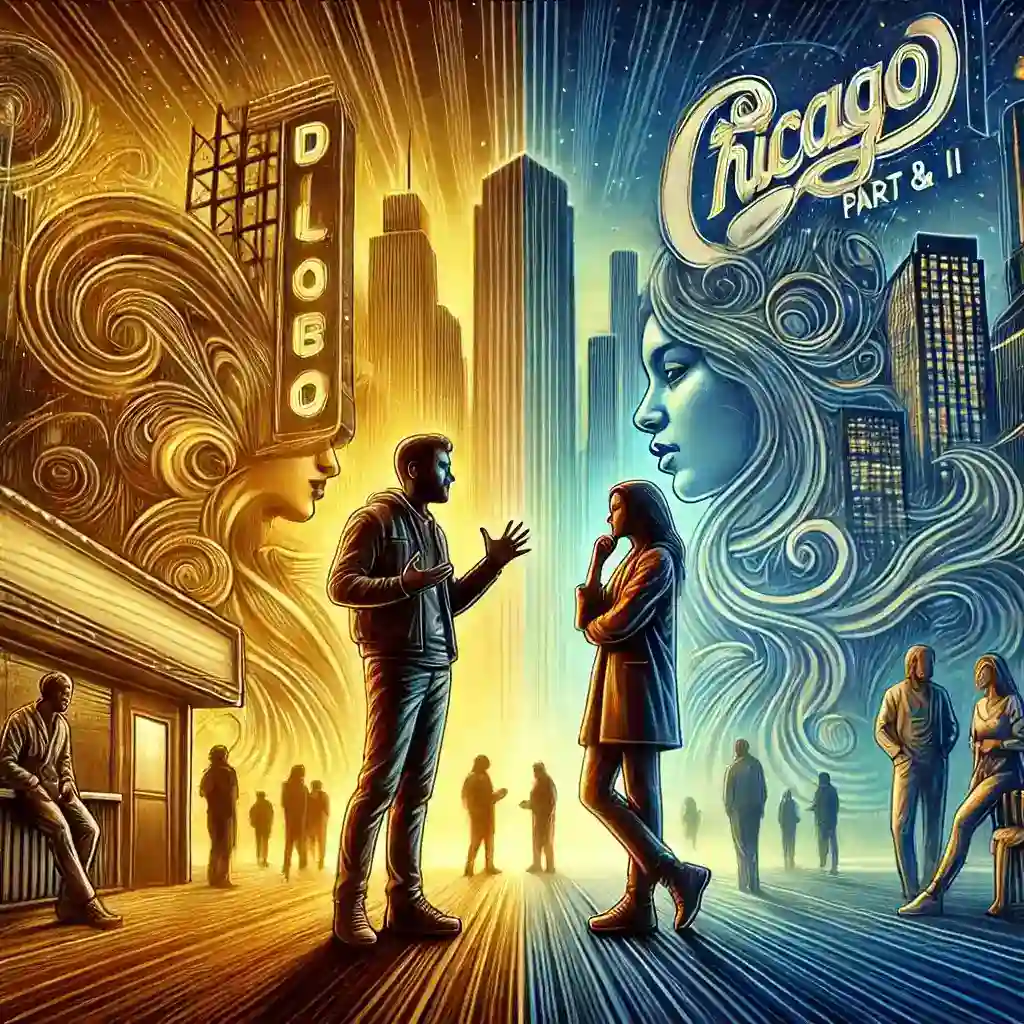

今日の紹介曲:『Dialogue (Part I & II)』-(シカゴ:公式音源)

クレジット

Chicago – Dialogue (Pt. I & Pt. II)

℗ 2003 Warner Strategic Marketing / Warner Music Group, Made in U.S.A.

2行解説

社会や政治への問題意識を対話形式で描いた、シカゴ初期を代表する楽曲。

テリー・キャスのギターとブラス・セクションが融合し、バンドのメッセージ性を際立たせています。

超約とリリース

社会や戦争、貧困といった現実をどう受け止めるかをめぐる対話が描かれ、無関心と問題意識の間で揺れる若者たちの姿が浮かぶ。やがて歌は「世界を変えられる」「子どもたちを救える」という希望のコーラスへと転じ、連帯と行動の可能性を力強く訴えている。

リリース

リリースは1972年10月。アルバム:『Chicago V』(シカゴ第5作目のスタジオアルバム)に収録されています。

このアルバムは、彼らの初期における代表作の一つで、ビルボード200で9週間連続1位を記録しました。「Dialogue (Part I & II)」はシングルとしても1972年に発売され、Billboard Hot 100でトップ30入りを果たしています。

僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫

| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |

| 曲のリリース年 | 1972 | ||||||||

| 僕が聴いた時期 | ● |

この曲を初めて聴いたのは、リリース直後だったと思います。

それまでに、シカゴの楽曲、『クエスチョンズ67/68』や、『長い夜 – “25 or 6 to 4″』などで、既にシカゴの魅力に取りつかれていましたので、すぐ耳にしたと思います。

シカゴも好きな楽曲が多いので、どこかでBest10を作成したいと思いますが、その1位にもなりかねないのがこの『Dialogue (Part I & II)』(ダイアログ)です。

この楽曲は、リードボーカルの掛け合いが特徴的で、テリー・キャスは”悲観的な視点”を持つキャラクターとして歌唱を担当しています。一方で、彼と対話する形で歌うのは、ピーター・セテラ(Peter Cetera)で、楽観的な視点を持つキャラクターとして登場します。

この曲には、政治的な背景もありますが、思想信条を持ち出すとややこしくなるので省きます。なので下記の解説文にはその点は含んでいません。(僕はその辺に結構興味がありましたが(>_<))

曲の終わり方にも大注目してください!!!

シカゴ「Dialogue (Part I & II)」—音楽が生み出す対話の魅力

シカゴは、1970年代から現在に至るまで、ジャズロックやポップロックの枠を超え、独自のサウンドと洗練されたアレンジで世界中のリスナーを魅了し続けています。その中でも「Dialogue (Part I & II)」は、バンドの成熟した音楽性とメンバー間の対話が色濃く表れた楽曲として特筆すべき存在です。

本稿では、この楽曲の構造、歌唱、演奏技術、そしてニッチな裏話までを深掘りしながら、その魅力を存分にお伝えします。

音楽的構造と楽曲の特徴

「Dialogue (Part I & II)」は、シカゴらしさを象徴するブラスセクションとロックバンドのエネルギッシュな演奏が融合した楽曲です。そのタイトルの通り、楽曲はまるで「対話」のように構成されており、二部構成(Part I & II)によって、音楽的な会話の流れが生み出されています。

Part I では、静かで穏やかなピアノリフとアコースティックギターの音色が優しく絡み合い、リスナーを楽曲の世界へと導きます。やがて、シカゴのトレードマークであるブラスセクションが爽やかなメロディーラインを奏で、楽曲全体に明るさと軽快さをもたらします。まるで、落ち着いた口調で始まる会話のような雰囲気です。

Part II では、リズムセクションが前面に出て、よりダイナミックな展開へと移行します。ドラムとベースがしっかりとしたグルーヴを生み出し、エレキギターが力強く鳴り響くことで、楽曲はクライマックスへと向かいます。対話が熱を帯び、議論が白熱していくような感覚が生まれるのです。

この二部構成が、曲全体にドラマ性をもたらし、聴き手を飽きさせない工夫が施されています。

ボーカルとハーモニーの妙

シカゴの楽曲において、ボーカルの魅力は欠かせません。「Dialogue (Part I & II)」では、リードボーカルが主張するだけでなく、メンバー同士の掛け合いが楽曲の重要な要素となっています。

この楽曲は、まさに会話形式の構成を取っており、一人が問いかけるように歌い、もう一人がそれに応答するように進行します。シンプルなメロディラインながらも、ボーカルの感情表現が豊かであり、メッセージ性が際立っています。

また、サビ部分では、コーラスが加わり、楽曲に奥行きをもたらします。シカゴのハーモニーは単なるバックコーラスではなく、まるで会話が広がっていくような感覚を生み出し、楽曲のテーマである「対話」のイメージをより強調しています。

演奏技術とアレンジの緻密さ

シカゴの楽曲は、その高い演奏技術と緻密なアレンジによって生み出されます。「Dialogue (Part I & II)」においても、各楽器が絶妙なバランスで絡み合いながらも、それぞれの役割を果たしています。

特にブラスセクションは、楽曲の華やかさとグルーヴ感を生み出す重要な要素です。トランペットやサックスは、リードメロディだけでなく、リズムにも深く関与しており、ジャズとロックの要素を巧みに融合させています。

さらに、ピアノとギターのアレンジも見事で、温かみのあるコード進行が楽曲の土台を支えています。ドラムとベースは、楽曲全体のグルーヴを生み出す鍵となっており、シンプルながらも力強いリズムが楽曲を引き締めています。

このようなアレンジの巧みさが、シカゴの音楽を唯一無二のものにしているのです。

制作秘話と興味深いエピソード

「Dialogue (Part I & II)」には、制作過程での興味深いエピソードがいくつか存在します。

この楽曲は、バンドメンバー同士の自然な対話から生まれたと言われています。スタジオでのセッション中、メンバーが自由にアイデアを出し合い、それが楽曲の構成へと発展していったのです。この即興的なやり取りが、楽曲全体の「対話」のテーマにそのまま反映されています。

また、ブラスセクションのアレンジには、ジャズやビッグバンドの影響が色濃く表れています。特に、トランペットのフレージングには、フランク・シナトラやルイ・アームストロングのスタイルが取り入れられており、クラシックな要素とロックのエネルギーが融合することで、シカゴ独自のサウンドが生み出されました。

ライブパフォーマンスでの魅力

「Dialogue (Part I & II)」は、ライブパフォーマンスでも特別な魅力を発揮する楽曲です。ライブでは、スタジオ録音とはまた違ったエネルギーが感じられ、観客との一体感が生まれます。

特に、ブラスセクションのダイナミックな演奏はライブならではの醍醐味です。ステージ上での圧倒的な存在感と、即興的なアレンジが加わることで、毎回異なるニュアンスを持つパフォーマンスが展開されます。

また、ライブでは、メンバー間のコミュニケーションがより顕著に表れ、観客もその対話に巻き込まれるような感覚を味わうことができます。このインタラクティブな要素こそが、「Dialogue (Part I & II)」が持つライブの魅力なのです。

シカゴにおけるこの楽曲の意義

「Dialogue (Part I & II)」は、シカゴの音楽的アイデンティティを示す楽曲の一つです。バンドが持つ多様な音楽的要素—ジャズ、ロック、ポップス、ブラスセクション—が見事に融合し、彼らの進化と音楽性の広がりを感じさせます。

また、メンバー間の対話をテーマにした歌詞は、バンド内のクリエイティブな関係性を象徴しており、音楽制作におけるコミュニケーションの重要性を改めて浮き彫りにしています。

終わりに

シカゴ「Dialogue (Part I & II)」は、その独創的な構造と豊かなハーモニー、巧みなアレンジによって、聴く者を音楽の対話へと誘います。バンドの成熟した音楽性とメンバー間の緻密なコミュニケーションが織りなすこの楽曲は、シカゴファンのみならず、幅広い音楽愛好者にとっても必聴の一曲です。

コメント