今日は、 堀内護さんの誕生日です。

今日(2025.2.2)は堀内護(ほりうちまもる)さんの誕生日(1949年生まれ)です。

生きていれば、今日が76歳の誕生日ですが、2014年12月9日に亡くなられています。

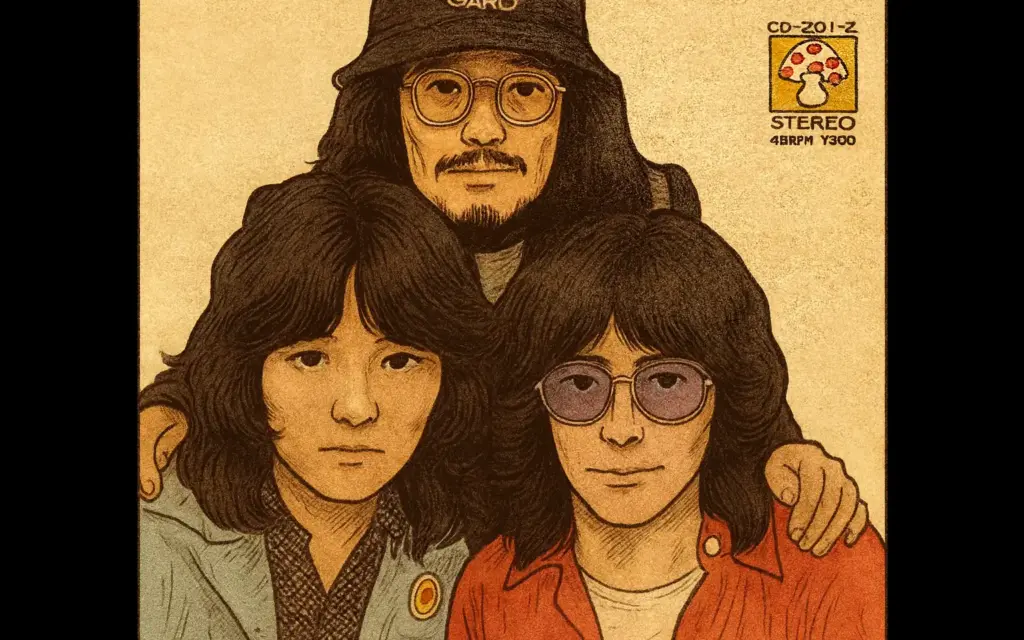

堀内護さんは、歌手、音楽指導者(音楽講師)で、通称はMARK(マーク)でした。

かつては日高富明と高校時代からの友人松崎しげるとともに「ミルク」の一員で、その後、日高と大野真澄とガロを結成しました。

今日の紹介曲:『学生街の喫茶店』-ガロ

公式動画が見る借りませんでしたので、著作権への配慮から、下の画像にリンクを張っています。ご理解願います。

僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫

| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |

| 曲のリリース年 | 1972 | ||||||||

| 僕が聴いた時期 | ● |

リリース当時、僕たちが新たな音楽情報を知る方法は、テレビ、ラジオと仲間たちから以外にはほぼありませんでした。

なので、初めて聴いた経緯は覚えていませんが、中学2年生だと思います。

はじめてこの曲を聴いたときは、そのメロディーと歌詞がちょっと衝撃的でした。

憧れの世界感と言うか、まだ経験したことのない「恋愛の世界」。喫茶店は知っていたけど、行ったこともない。すこし、背伸びしないと届かないような感覚でした。

これまで聴いた楽曲とは違う、新鮮さと強烈なインパクト、そして憧憬を今でも思い出します。

ガロの「学生街の喫茶店」考察 ~あの甘く切ないメロディが持つ魔力~

1972年にリリースされたガロの「学生街の喫茶店」は、日本の音楽史に残る名曲のひとつとして今も語り継がれています。メロウなメロディとノスタルジックな歌詞が織りなすこの楽曲は、当時の若者文化を象徴するとともに、喫茶店という独特な空間が持つ魅力を余すことなく表現しています。(今の若い人たちは、喫茶店という言葉すら知らないかもしれませんね( ;∀;))

しかし、「学生街の喫茶店」が単なるラブソングや青春の回想に留まるわけではありません。そこには、1970年代の日本の社会背景、学生文化、そして喫茶店が持つ特別な意味が凝縮されているのです。本稿では、この楽曲の持つ深い魅力と、時代を超えて人々を惹きつける理由を、面白可笑しく、かつ深く掘り下げて考察していきます。

「学生街の喫茶店」はどんな曲?

「学生街の喫茶店」は、ガロの2枚目のシングルとして1972年にリリースされ、オリコンチャートで最高2位を記録し、累計100万枚を超える大ヒットとなりました。作詞は山上路夫、作曲はすぎやまこういちという強力な布陣。特にすぎやまこういちは、その後「ドラゴンクエスト」シリーズの音楽を手掛けることでも知られる、日本音楽界の重鎮です。

歌詞の内容は、かつて通った喫茶店での甘く切ない思い出を振り返るというもの。主人公は、あの頃一緒に過ごした「君」との時間を思い返しながら、過ぎ去った青春の余韻に浸っているのです。喫茶店という舞台が、まるで「時が止まった場所」のように描かれており、聴く者に郷愁を抱かせます。

では、この曲がこれほどまでに人々の心をつかんだ理由は何なのでしょうか? その秘密を、いくつかの視点から掘り下げていきます。

1970年代の喫茶店文化と学生街

喫茶店は学生の聖地だった

「学生街の喫茶店」がリリースされた1972年は、日本の高度経済成長期の終盤にあたり、大学進学率も上昇していました。つまり、かつては限られたエリートのものだった大学生活が、一般の若者にも広がりつつあった時代だったのです。

当時の学生たちは、現在のように気軽にファーストフード店やカフェチェーンに行くわけではなく、個人経営の喫茶店が彼らの社交場だったのです。コーヒー1杯で何時間も粘るのは日常茶飯事。店主に白い目で見られながらも、そこが「議論の場」「恋の駆け引きの場」「ちょっとした逃避の場」になることもしばしばでした。

歌詞の中に出てくる「学生街の喫茶店」は、まさにこうした文化の象徴として描かれています。恋が始まり、友情が育まれ、時には哲学的な議論が交わされた場として、多くの人が共感できるのです。

歌詞に込められた「青春の終焉」

この楽曲の特徴は、単なる「青春讃歌」ではなく、青春が過ぎ去っていく寂しさをしっとりと描いている点です。

たとえば、以下の歌詞を見てみましょう。

「君とよくこの店に来たものさ」

「訳もなくお茶を飲み話したよ」

この冒頭部分は、とてもシンプルな表現ながら、過去の思い出を美しく蘇らせる力を持っています。しかし、ここで重要なのは、「現在進行形」ではなく、「過去形」になっていること。つまり、「君」はもうそこにはいないのです。

また、サビの「君が微笑み語る 何げないあの時」というフレーズも、当時は何気ない瞬間だったものが、後になってどれほど大切だったかを実感するという、切ないノスタルジーを表現しています。

これはまさに、「青春は気づいたときには終わっている」という普遍的なテーマを描いているのです。

メロディの魔力

「学生街の喫茶店」のメロディは、どこか懐かしく、甘く、少し切ない。この絶妙なバランスが、多くの人を魅了しました。

特に、Aメロの穏やかで温かみのある進行から、サビでグッとエモーショナルに展開する流れは、聞く人の感情を揺さぶります。メロディだけを聴いても、「あぁ、なんだか懐かしいな」と思わせる力があるのです。

そして、アコースティックギターを基調としたシンプルなアレンジが、歌詞の持つ郷愁感を一層引き立てています。これは、派手なサウンドではなく、あえてシンプルに仕上げることで、「心の奥にそっと染み込む」効果を生み出しているのです。

なぜ今も愛されるのか?

「学生街の喫茶店」は、50年以上経った今も色褪せることなく愛され続けています。その理由は大きく3つあるでしょう。

- 普遍的なテーマ

- 青春時代の思い出、別れ、そして喫茶店という空間の持つノスタルジーは、どの世代にも共感を呼びます。

- シンプルながら完成度の高いメロディ

- 何度聞いても飽きない、どこか懐かしい旋律が時代を超えて受け入れられています。

- レトロブームとの相乗効果

- 近年、「昭和レトロ」が再評価され、若い世代にも「喫茶店文化」が見直されています。昭和の名曲としての価値が再認識されているのです。

おわりに

「学生街の喫茶店」は、ただの「懐メロ」ではなく、日本の喫茶店文化や青春の儚さを象徴する、深い魅力を持つ楽曲です。1970年代の学生たちが過ごした喫茶店の風景は、現代のカフェとはまた違った「時間がゆっくり流れる特別な空間」でした。 その記憶を音楽として閉じ込めたこの曲は、今後も多くの人の心に響き続けることでしょう。

もし、まだこの曲をじっくり聴いたことがないなら、ぜひ一度、昔ながらの喫茶店でコーヒーを飲みながら味わってみてください。あなたの中にも、思いがけないノスタルジーが芽生えるかもしれません。

コメント