8月15日:終戦記念日にこそ聴きたい詩!―この曲が心に残る理由

夏が巡ってくるたび、特に8月15日になると、自然に思い出す曲があります。本当にホントの話です。

それは1994年、広島出身のアーティスト吉川晃司と、彼の母校・広島県府中町立府中小学校の児童たちが共に制作した『あの夏を忘れない』です。

この曲は、オリコンチャートを賑わせたわけでもなく、一般的に「ヒット曲」とは呼ばれないかもしれません。

しかし、歌詞とメロディが伝える内容は、他のどんな名曲にも代えがたい重みを持ちます。

それは、広島で生まれたからこそ歌えた平和へのメッセージであり、子供たちのまなざしを通して未来を見つめようとする、静かな訴えでもあります。

今日の紹介曲:『あの夏を忘れない』

まずはYoutube動画(公式動画)からどうぞ!!

🎥 公式動画クレジット(Official Video)

曲名:あの夏を忘れない

アーティスト:吉川晃司 & 夢配達人プロジェクト(広島県府中町立府中小学校の子どもたち)

提供元:ctujapan1(公式チャンネル)

動画公開日:2011年11月16日

📖 2行解説

被爆地・広島の子どもたちと吉川晃司がともに歌い上げた、平和への祈りを込めた歌。

柔らかなメロディに乗せて、世代を超えた「忘れない」というメッセージが胸を打つ。

僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫

| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |

| 曲のリリース年 | 1994 | ||||||||

| 僕が聴いた時期 | ● |

僕がこの曲を初めて知ったのは、50代半ばの頃です。

福岡に単身赴任していた時の事。有り余る時間に任せて、音楽をまた楽しみ始めていた頃です。テレビだったか、Youtubeなどのネットだったのかは覚えていませんが、声を聴いて吉川晃司ということはすぐにわかりました。そして、彼にもこんな静かな楽曲があったんだと驚きましたね。

その後も折に触れ聴いてはいましたが、60歳を超えるあたりから毎年8月15日になると必ず聴き返すようになり、いまでは誰かに伝えるようになるくらい、僕にとって大切な曲になっています。

ぜひ皆さんにも聴いて欲しいし、この日に絶対聞くべき楽曲だと確信しています。

『戦争を知らない子供たち』という楽曲が随分前にはやりましたが、それから数十年経った今。僕もそうですが、戦争を知っている世代の人たちが皆80才を超える現在です。

しかし世界中で戦争が無くなる日はいまだ来ていません。せめて戦争の悲惨さと、平和の尊さを今日くらいは思い返してみてはいかがでしょうか。

1994年の空気感 ― 激動と再生の入り混じった時代

『あの夏を忘れない』が誕生した1994年は、戦後49年目の夏でした。

政治・経済・社会の混迷:

政治では、細川護熙首相の退陣に続き、わずか64日間で羽田内閣が終焉し、7月には社会党の村山富市氏が首相に就任。自民・社会・さきがけによる“ねじれ”連立政権の発足という、予想を超える展開が続きました。

経済面ではバブル崩壊後の低迷が続く中、1ドル=99円台を記録する円高に突入。松本サリン事件が社会不安を煽り、テロや無差別事件という言葉が日常に忍び寄っていました。

しかし一方で、9月には関西国際空港が開港し、日本がアジアとの新しい接点を持つ未来の象徴となりました。10月には大江健三郎氏がノーベル文学賞を受賞し、文化面でも希望を感じさせる出来事がありました。

こうした「閉塞と光明」が混在した時代に、『あの夏を忘れない』は誕生しました。

J-POP黄金期との対比

1994年の音楽チャートは、J-POPの隆盛期でした。

Mr.Childrenの「innocent world」が年間シングルチャート1位を獲得し、篠原涼子 with t.komuro「恋しさと せつなさと 心強さと」は200万枚を超えるセールスを記録。

メディアを席巻したのは、華やかでキャッチーなサウンドや、恋愛をテーマとした歌詞でした。そんな中、『あの夏を忘れない』は明らかに異質でした。

被爆の記憶

子供たちによる作詞

地元の学校とアーティストの共作

どれをとっても、「売れるための楽曲」ではなく、「残すための音楽」だったのです。

楽曲の誕生背景 ― NHKと府中小学校の共同プロジェクト

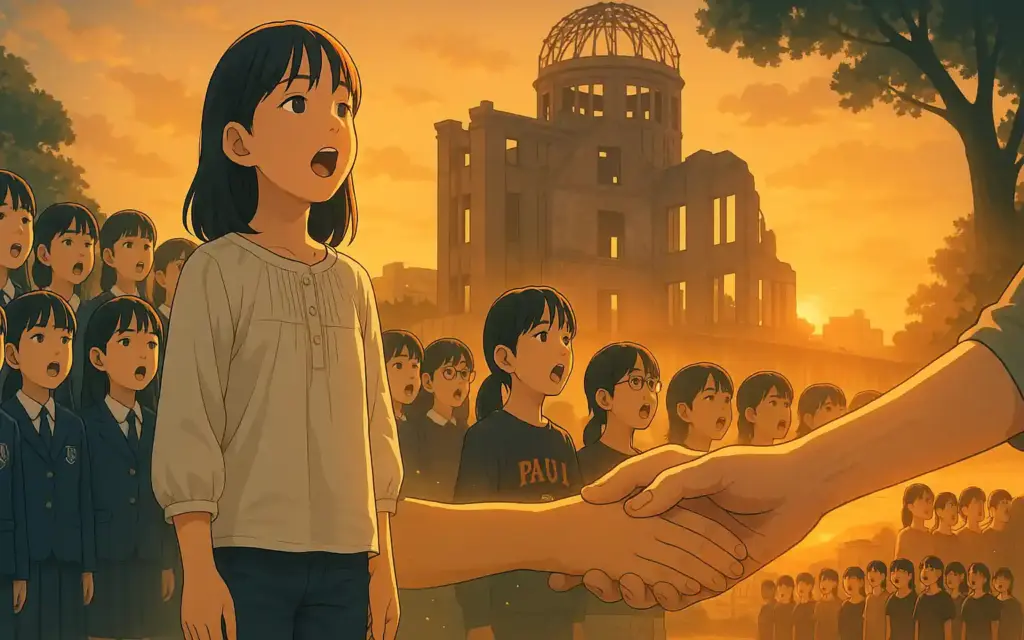

『あの夏を忘れない』は、NHK広島放送局が制作したドキュメンタリー番組『ヒロシマ・再生のうた〜生まれる・生きる・死ぬ〜』(1994年)から生まれました。

番組と連動する形で進行した「夢配達人プロジェクト」において、府中小学校の児童たちが提出した提案――

「被爆者の話を聞いて、それをもとに歌を作りたい」

──という純粋な願いが採択され、彼らの卒業生でもある吉川晃司に作曲と歌唱の依頼がなされたのです。吉川がこれを快諾し、プロジェクトは具体的に動き出しました。

吉川晃司 ― 広島と切っても切れないルーツ

吉川晃司は1984年に映画『すかんぴんウォーク』と同時に歌手デビューし、「モニカ」で大ブレイクを果たしました。ルックスとパフォーマンスの斬新さで注目を集め、一時代を築いた彼ですが、派手なイメージの裏には、静かで誠実な側面があります。

彼は広島県安芸郡府中町出身であり、被爆二世という出自を持っています。

彼の家族はかつて、現在の広島平和記念公園にあたる中島地区で旅館を営んでいました。その土地が爆心地となり、すべてが一瞬で消失したという歴史は、吉川の心に深く刻まれていたと言います。

このプロジェクトに対する彼の姿勢は、商業音楽とはまったく異なるものでした。派手な演出もなく、メディア露出を狙うわけでもなく、あくまで子供たちと「ともに歌をつくる」ことに専念しています。

歌詞の魅力① ― 少年少女の言葉が伝える“あの日”

この楽曲の作詞には、プロの作詞家・松井五郎が関わっていますが、骨格となる部分はすべて府中小学校の児童たちによるものです。

児童たちが出したアイデアを丁寧に言葉へと整えた松井は、彼らの「感性の結晶」を可能な限りそのまま残しました。

冒頭で印象的なのが、「おひさまがわれて」という言葉です。これは、原爆の閃光を見た人の視覚的記憶をもとにした表現で、理屈ではなく心に訴える直感的な力があります。

同様に、「残った影」という表現は、広島平和資料館に展示されている“人影の石段”を連想させます。いずれも、小さな子供の視点から描かれることで、かえって強烈な臨場感が生まれているのです。

歌詞の魅力② ― 一瞬で奪われた日常

中盤以降には、「ともだちの声」「家族の笑顔」といった、かけがえのない存在を奪われたことが静かに綴られています。

歌詞には“爆風(かぜ)”という言葉が登場しますが、ここで注目すべきは「かぜ」とルビを振っている点です。日常で慣れ親しんだ「風(かぜ)」という言葉が、ここでは破壊の象徴である「爆風」と重ねられます。この対比が、平穏な日常が一瞬で崩れたという悲劇性をより鮮明に伝えています。

抽象的な“死”ではなく、個別の「声」や「笑顔」が奪われたことが強調されている点が、この歌の本質を際立たせています。

未来に手を伸ばす歌詞構造

『あの夏を忘れない』の歌詞は、単に過去の悲劇を追憶するだけでは終わりません。

むしろ、この曲の核心は「その記憶をもとに、私たちはこれからどう生きるか」という未来志向の視座にあります。

問いかける形で語られる「しあわせ」 後半の歌詞では、こんな問いが投げかけられます。

「しあわせってなんだろう」

これは非常に素朴な言葉ながら、被爆体験という究極の喪失のあとに響くからこそ、強烈な存在感を持っています。

ここには、「自分が生き残ってしまったことへの罪悪感」と、「これから生きていく意味」を同時に問い直すような重層的な意味が込められています。

この問いは、子供たちの口を通して投げかけられることで、逆説的に“大人”の私たちへの課題として突きつけられているのです。

答えは「この手から」「この腕に」

問いのあとのフレーズで印象的なのが、「その答えはこの手から」「この腕にあるんだ」というメッセージです。

ここでは、“誰かが与えてくれる答え”ではなく、“自分たちの行動の中から答えを見出す”という自主性と能動性が力強く表現されています。

しかもそれを「手」や「腕」という身体的な言葉で表しているところに注目すべきです。これは単なる理屈ではなく、「自分の身体を使って、誰かを迎え、抱きしめ、守る」という生きた実践として描かれています。

抽象的な理想論ではなく、具体的な行動への呼びかけ。

このような言葉選びが、児童による作詞という形だからこそ、真に迫ってくるのです。

「大事なひと」がいる世界

後半には「いつもお帰りなさいと出迎えてくれる大事なひと」という一節があります。

これは、「家族」「恋人」「友人」などに限定されない、人間関係そのものへの感謝と希望を示しています。

ここでも、誰かが自分を待っていてくれるという事実が、生きる意味の根幹にあるという認識が表現されています。

戦争や災害によって当たり前の日常が突然奪われる世界において、「迎えてくれるひとがいること」が、どれほど貴重で、脆く、そして力強いか──それを、まっすぐに伝えているのです。

子供の声 × 大人の歌声:対比が生む力

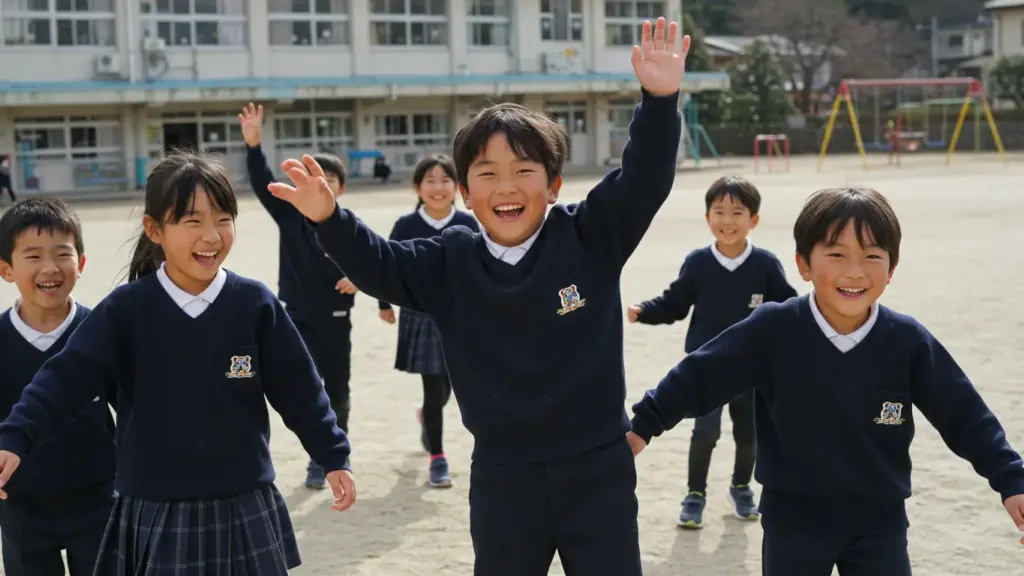

この曲の録音では、府中小学校の児童たちによるコーラスと、吉川晃司のボーカルが交互に、あるいは重なって響き合います。

子供の歌声が持つ「透明性」

児童の合唱は、明るく澄んだ声質で、言葉の一つひとつが輪郭をもって伝わります。

音程や発音の揃い具合を競うのではなく、「今ここに生きている子供たち」が、震える声で歌っているという臨場感が全体を貫いています。

これはまさに、演出を超えた“記録”としての音楽であり、リスナーにとって強烈なリアリティをもたらしています。

吉川晃司のボーカルが担う「媒介者」としての役割

対照的に、吉川の歌声は抑制された低音から始まり、曲が進むにつれてわずかに張りを帯びていきます。

叫ばず、泣かず、誇張せず──しかし、一語一語に重さがこもっています。

彼の声は、単に“歌手”としてではなく、過去と現在、子供と大人、広島と世界をつなぐ媒介者としての役割を果たしています。

番組『ヒロシマ・再生のうた』と音楽の共鳴

この楽曲は、NHK広島放送局が1994年に放送したドキュメンタリー番組『ヒロシマ・再生のうた〜生まれる・生きる・死ぬ〜』と密接に関わっています。

この番組は、被爆から49年を経た広島を舞台に、被爆者・学生・アーティスト・地元の人々それぞれの声を拾い上げ、そこから「命の意味」「記憶の継承」「再生への意志」といったテーマを立体的に描き出しました。

その中でも特に異彩を放ったのが、府中小学校の児童による楽曲制作プロジェクトです。子供たちが被爆体験を聞き取り、その記憶を歌に昇華させるという過程が、番組の中でも象徴的なエピソードとして扱われました。

単なる「テレビ番組のための主題歌」ではなく、番組と楽曲が同じ根から生まれた双子のような存在であったことが、この歌に重層的な意味を与えているのです。

「8月15日」という日が持つ意味

日本では8月15日は終戦記念日とされ、多くの人が平和について考える機会となります。

テレビ番組、新聞、SNSなどでもさまざまな戦争関連のコンテンツが発信される中で、この『あの夏を忘れない』は、非常に静かで控えめな存在に映るかもしれません。

しかし、そこには明確な理由があります。

この楽曲は、「誰かを糾弾する」「戦争を糾弾する」ことよりも、「どうすれば未来を築けるか」を真摯に考える姿勢を促します。

また、亡くなった人の“声”や“笑顔”に言及することで、「数字や事実」ではなく「人間」の側から歴史を見つめ直すよう導いてくれるのです。

特定の政治的立場に立たず、感情の押しつけもせず、ただ「あなたはどう思いますか」と投げかけてくる──この静かな距離感が、今の時代にこそ必要とされているのかもしれません。

吉川晃司にとっての「原点」と「使命」

吉川晃司のアーティストとしてのキャリアは、華やかで多面的です。

ロックンロール、アイドル的な要素、俳優業、COMPLEXでの活動など、あらゆるジャンルを横断してきた彼ですが、この『あの夏を忘れない』は、その中でも極めて異質な位置を占めています。

ここには商業的な要素が一切ありません。

その代わりにあるのは、**「地元」「家族の記憶」「子供たちの願い」**という、彼の根源をなす要素ばかりです。

彼にとってこの曲は、キャリアの一部である前に、「使命感の表明」であったとさえ言えるでしょう。

だからこそ、2020年代になっても、彼は折に触れて原爆や平和へのメッセージを発信し続けているのだと思います。

コメント