はじめに:その死がもたらした喪失と再評価

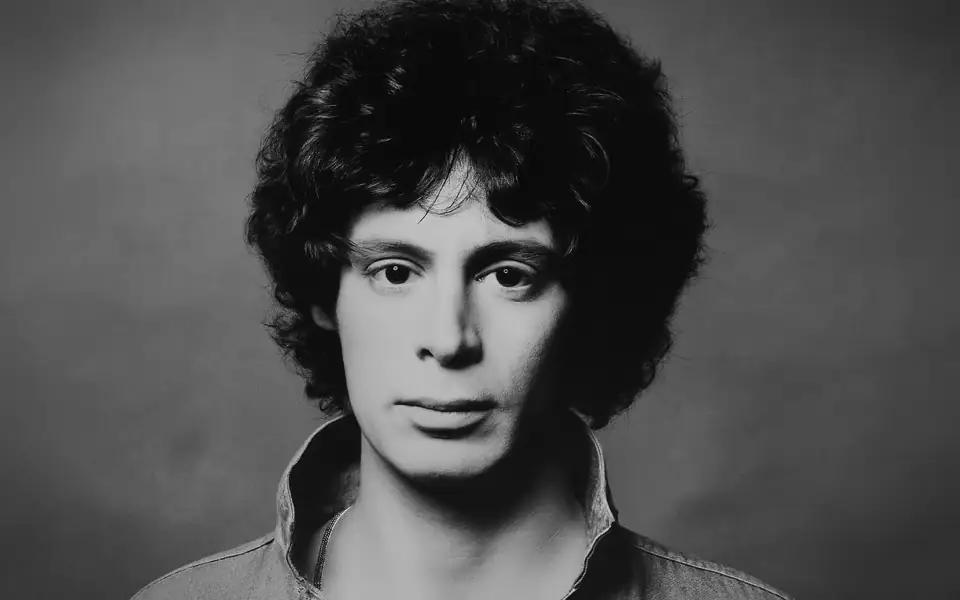

2024年3月、音楽界は一人の稀代のメロディメイカーを失いました。エリック・カルメン、享年74歳。その訃報は瞬く間に世界を駆け巡り、長年彼の音楽に心を寄せてきたファンたちに深い衝撃と哀悼の念をもたらしました。

1970年代には、バンド「ラズベリーズ」のリードボーカルとして頭角を現し、パワーポップの創成期を代表する存在に。その後はソロアーティストとして「オール・バイ・マイセルフ」などを世に送り出し、音楽的な幅と深みを示しました。クラシックとポップスの融合という独自の音楽性は、時代を越えて聴き継がれています。

本記事では、彼の生い立ちからキャリアの軌跡、そして音楽に込められた哲学までを紐解きながら、その魅力の本質に迫っていきます。

第1章:音楽エリートの誕生とロックンロールとの出会い

幼少期:クラシックの才に恵まれた神童

エリック・ハワード・カルメンは1949年8月11日、オハイオ州クリーブランドに生まれました。幼い頃から音楽への興味と才能を示し、6歳の頃からはヴァイオリニストだった叔母の手ほどきを受け、本格的なクラシック音楽の訓練を始めます。ピアノのレッスンも並行して受けており、後のメロディ志向の原点となる豊かな音楽的素養は、すでにこの時期に育まれていました。

並行してピアノのレッスンにも取り組み、クラシック音楽の基本を徹底的に身につけました。10代に入ると独学で作曲を始め、すでに旋律構築のセンスを見せていたといいます。

人生の転機:ビートルズとの“邂逅”

音楽的な価値観が大きく変わったのは1964年2月9日。14歳のエリック少年がテレビで『エド・サリヴァン・ショー』を観ていた夜のことです。そこに登場したのがアメリカ初出演となるビートルズでした。

彼はこの体験を後年こう振り返っています。

「ある晩、家のリビングルームでテレビを観ていたら、『エド・サリバン・ショー』にビートルズが出ていた。全てが変わったよ。彼らが心から楽しんで演奏し、観客の女の子たちが叫んでいた。その瞬間、『ああ、僕もこれがやりたい!』と思ったんだ」

この出来事が彼の進路を決定づけます。音楽院で学んだクラシックの理論と技巧に、ビートルズを中心とするロックンロールの衝動が加わり、やがて「エリック・カルメン」という独特の作家性が形成されていくのです。

第2章:ラズベリーズ旋風 − パワーポップの夜明け

バンド結成:地元からのスタート

大学に進学後、エリックは地元クリーブランドでいくつかのバンド活動を経て、1970年にウォーリー・ブライソン(ギター)、ジム・ボンファンティ(ドラムス)らと共に「ラズベリーズ(Raspberries)」を結成します。

結成当初はビートルズやザ・フーのカバーを中心に活動していましたが、すぐにエリックの作曲能力に注目が集まり、オリジナル楽曲の比率が高まっていきます。

デビューと成功:パワーポップの象徴へ

1972年、キャピトル・レコードと契約を結び、デビューシングル「Go All the Way(邦題:ゴー・オール・ザ・ウェイ)」をリリース。この曲は、耳馴染みのよいメロディとハーモニーに、骨太なギターリフを組み合わせた斬新なスタイルで注目されました。

それまでのポップスにはなかったロックとの融合的アプローチは、後に「パワーポップ」と呼ばれるジャンルの先駆けとなり、同曲は全米5位の大ヒットを記録します。

また、ラズベリーズのステージ衣装がクラシックなタキシードスタイルだったことも、音楽性とのギャップとして話題を呼びました。

楽屋の裏側:解散の背景にあったもの

ラズベリーズは瞬く間に人気を博しましたが、音楽性の方向性の違いが次第に浮き彫りになります。エリックはメロディ主導のポップ志向を貫こうとする一方で、他メンバーはよりラウドなロック色を求めていたのです。

1975年、4作目となる『Starting Over』を最後に、グループは解散します。このアルバムに収録された「Overnight Sensation (Hit Record)」では、業界への皮肉やフラストレーションが巧みに描かれており、当時の複雑な心境が表現されているとも解釈されています。

第3章:ソロへの転身 − 「オール・バイ・マイセルフ」の栄光と孤独

独り立ちへの一歩:アリスタとの契約

1975年、ラズベリーズの解散を経て、エリック・カルメンはソロアーティストとして新たなスタートを切ります。目をつけたのは、アリスタ・レコードの創設者クライヴ・デイヴィス。彼の後押しにより、同年、セルフタイトルのデビューアルバム『Eric Carmen』をリリースしました。

この作品には、彼の名を世界的に知らしめる代表曲が収録されていました。

「オール・バイ・マイセルフ」:クラシックとの融合

バラードの金字塔「All by Myself(邦題:オール・バイ・マイセルフ)」は、ラフマニノフの「ピアノ協奏曲第2番 第2楽章」の旋律を基に構築された楽曲です。クラシック音楽に対する深い造詣と、1970年代ポップスの感情表現が見事に融合しています。

孤独、自己否定、そして再生の兆しを繊細に描いたこの曲は、全米ビルボードチャートで2位を記録。ミリオンセラーとなり、彼の代名詞ともいえる存在になりました。

なお、当初エリックはこの旋律の著作権が切れていると誤認しており、後にラフマニノフ財団との交渉により正式に許諾を得たという逸話も知られています。

続くヒットとプレッシャー:「恋にノー・タッチ」

2枚目のヒット曲「Never Gonna Fall in Love Again(邦題:恋にノー・タッチ)」では、ラフマニノフの「交響曲第2番 第3楽章」が引用されています。この曲も全米11位と商業的に成功を収め、クラシックの旋律をポップスに取り込む手法が多くのリスナーに支持されたことを示しています。

ただし、こうした成功が逆に彼にとって重圧となっていったのも事実です。

芸術性への傾斜と商業的困難

『雄々しき翼』の評価と苦悩

1977年にリリースされた2枚目のソロアルバム『Boats Against the Current(邦題:雄々しき翼)』は、F・スコット・フィッツジェラルドの小説『グレート・ギャツビー』の末尾から引用されたタイトルで、内省的かつ芸術性を追求した意欲作でした。

同名のタイトルトラックには、音楽プロデューサーのジミー・アイナーとの関係悪化が反映されているとも言われています。また、エリック本人が「自分にとって最も重要な曲」と語るほどの自信作でもありました。

しかし、前作ほどの商業的インパクトを残すことはできず、アルバム全体としてはチャート成績も振るいませんでした。セールスとの乖離に悩まされた彼は、徐々に表舞台から距離を置くようになります。

第4章:復活の狼煙 − 映画音楽との幸福な出会い

1980年代前半:沈黙の時期と再起の兆し

1980年代初頭、音楽シーンはディスコやニューウェーブ、MTVによるビジュアル志向の時代へと変化していました。こうした中で、70年代型のシンガーソングライターであったエリックは、一時的に表舞台から姿を消すことになります。

しかし、映画音楽との出会いが彼に新たな光をもたらします。

『フットルース』:共作曲のヒット

1984年、映画『Footloose(フットルース)』のサウンドトラックに収録された「Almost Paradise(邦題:パラダイス~愛のテーマ)」がヒットします。この楽曲は、エリックとディーン・ピッチフォードが共作し、ラヴァーボーイのマイク・レノとハートのアン・ウィルソンによって歌われたデュエットソングです。

全米チャートで7位を記録し、エリックは作曲家として再び評価されることになりました。

『ダーティ・ダンシング』:奇跡のリバイバル

1987年、社会現象を巻き起こした映画『Dirty Dancing』のサウンドトラックに、エリック自身が歌う「Hungry Eyes」が収録されます。この曲は元々別のアーティストに提供される予定でしたが、プロデューサーのジミー・アイナーがエリックに直々に依頼し、彼自身がレコーディングすることとなりました。

結果、この曲は全米チャートで4位を記録。約10年ぶりの大ヒットとなり、彼の存在感を再び世界に知らしめたのです。

「メイク・ミー・ルーズ・コントロール」:原点回帰の音楽愛

1988年に発表された「Make Me Lose Control」は、50〜60年代のポップスへのオマージュに満ちた作品でした。歌詞には「Uptown」や「Stand by Me」「Be My Baby」「Back In My Arms Again」といった往年の名曲タイトルが織り込まれ、彼自身の音楽的原点をたどるような内容となっています。

この曲も全米3位にランクインし、単発的ではあれど商業的な復活を果たします。エリックにとっては、原点回帰と自己肯定を同時に実感できた楽曲だったと考えられます。

第5章:奇跡の再結成、そして永遠の旅立ち

ファン待望の再会 − ラズベリーズ復活

2000年代に入ってまもなく、音楽ファンにとってまさに奇跡のような出来事が起こります。2004年、解散からおよそ30年を経て、ラズベリーズがオリジナルメンバーで再結成を果たしました。

長年の確執や音楽性の違いを乗り越え、彼らは再び同じステージに立ちます。再結成初公演は故郷クリーブランドのハウス・オブ・ブルース。続く全米ツアーでは、「Go All the Way」や「Overnight Sensation」など往年のヒット曲に加え、ビートルズのカバーも披露され、熱狂的な喝采を浴びました。

バンドとしての熟成、そして一人の音楽家として再び演奏できる喜びが、ステージ上の笑顔や音に滲み出ていました。

再結成の記録 −『Pop Art Live』

この再結成ライブは、後に『Pop Art Live』というタイトルでCD・DVD化され、彼らの軌跡を知るうえでの貴重な記録としてファンの間で語り継がれています。

単なる懐メロにとどまらず、時代を超えて再評価されたラズベリーズの楽曲は、まさに“クラシック”と呼ぶにふさわしい強度を備えていました。エリック・カルメンの卓越したメロディメイキングが、今なお息づいている証です。

晩年 − 静かなる音楽人生と最後の発信

表舞台から距離を置きながら

2000年代以降、エリックは以前ほどの頻度では表立った活動をしていませんでしたが、音楽との関係は常に続いていました。

2013年にはオリジナル楽曲「Brand New Year」を発表し、新たな創作意欲の片鱗を覗かせます。またSNSを通じてファンと交流を続けており、自身の影響を受けた若いアーティストたちへの応援メッセージも積極的に発信していました。

音楽と人との距離感を大切にしながら、エリックは穏やかで静かな晩年を過ごしていたようです。

2024年3月 − 世界が悲しみに包まれた日

2024年3月11日、妻のエイミー・カルメンによって、エリックが穏やかにこの世を去ったことが公表されました。享年74。

追悼の声明には、エリックの楽曲「Love Is All That Matters(邦題:恋のすべて)」の歌詞が引用されていました。

“All that matters is love… faithful and forever.”

(大切なのは愛だけ。誠実に、そして永遠に)

この短い言葉に、彼が人生をかけて音楽で伝えてきた想いが凝縮されています。

エリックの死去に際しては、ブルース・スプリングスティーン、ポール・スタンレー、リチャード・マークスなど多くのアーティストが追悼の言葉を寄せました。SNSには彼の音楽に感謝を捧げる声が溢れ、世界中のファンが彼の死を悼みました。

おわりに:エリック・カルメンという存在の意味

メロディに宿る普遍性と誠実さ

エリック・カルメンの音楽は、なぜ今なお人々の心を揺さぶるのでしょうか。それは、彼のメロディが「普遍的な感情」に触れるからにほかなりません。

彼が描いた旋律には、孤独、憧れ、情熱、そして希望が込められており、それは時代や文化を超えて人々の心に響き続けています。クラシック音楽の素養に裏打ちされた緻密な構成と、ポップスならではの親しみやすさ。そのバランスは、計算というよりも“自然に生まれた調和”と呼ぶにふさわしいものでした。

「孤高のポップ職人」の本質

エリック・カルメンは決して華やかなスターではありませんでした。しかし彼は、自らの信じる音楽を貫き、時には内省的に、時にはエモーショナルに、それを表現してきました。

そのスタンスこそが、彼を「孤高のポップ職人」と呼ばせるゆえんです。ポール・マッカートニーやブライアン・ウィルソンと並んで語られることもあった彼の才能は、むしろ“音楽の内面を美しく整える力”にこそ本質があったと言えるでしょう。

永遠に鳴り響く、その音楽

ラズベリーズで切り開いたパワーポップの原型。

ソロで築いた甘美で壮麗なバラードの数々。

それらすべてが、エリック・カルメンという存在の音楽的遺産です。

彼の歌声と旋律は、これからも色褪せることなく、多くのリスナーに寄り添い続けるでしょう。時に背中を押し、時に涙を誘う彼の音楽は、まさに人生の伴奏として、永遠に生き続けるのです。

では、これらの背景を感じながら、『僕の勝手なBest10:エリック・カルメン編』を始めていきます。

画像をクリックすると、エリック・カルメンのBest10に遷移します。(紹介が済んだ曲のみ表示されます)

コメント