🎧 この記事を音声で楽しむ

🎵 日本語ナレーション

再生ボタンを押すと、この記事の内容を日本語音声で聞くことができます。

🎶 英語ナレーション

この記事の英語ナレーションを聞くことができます。

※ 先に音声を聞いてから本文を読むと、楽曲の背景や評価のポイントをより立体的に理解できます。

本日はデニス・デ・ヤングの誕生日

2月18日は、アメリカン・プログレ・ハードの雄、スティクス(Styx)の創設メンバーであり、バンドの黄金期を築き上げたデニス・デ・ヤング(Dennis DeYoung)の誕生日です。

1947年シカゴ生まれの彼は、ロックに演劇的なドラマ性と、クラシック音楽の格調高さを持ち込みました。『Babe』や『Come Sail Away』で聴ける、あの天に突き抜けるような伸びやかなボーカルと、重厚なキーボードワークは、産業ロック全盛期において唯一無二の輝きを放ち続けています。

※【Babe】はデ・ヤングが妻スザンヌの誕生日プレゼントとして書いたもので、スティクス唯一の全米1位シングルとなったものです。(この曲のボーカルも彼が務めています)

『Boat On The River』超訳

都会の喧騒に疲れ果てた僕を、あの川のボートへ連れ戻してくれ。

母なる流れに身を委ねれば、時間は止まり、魂は安らぎを取り戻す。

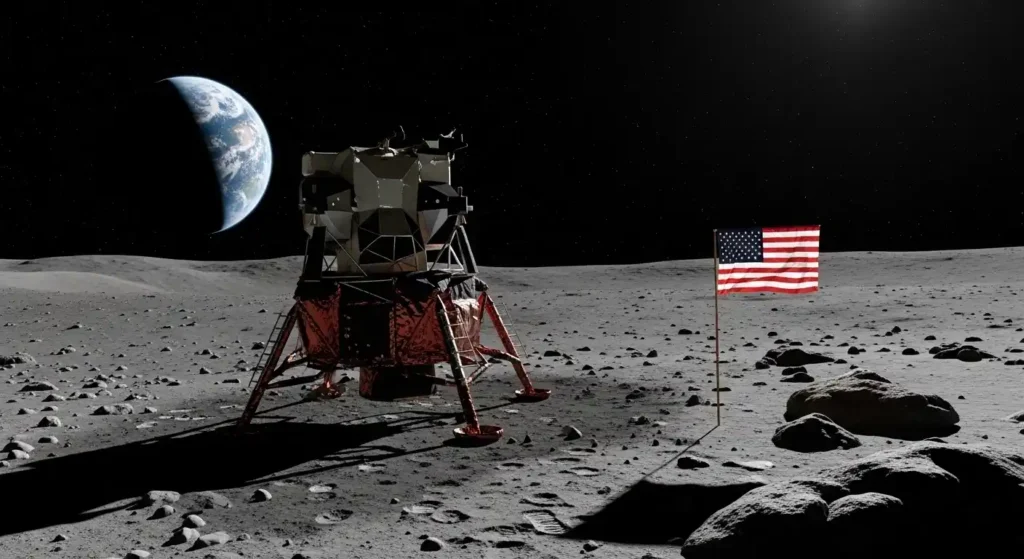

すべての道は、月面の「静かの海(Tranquility Base)」のような絶対的な平穏へ続く。

そこだけが、僕の眉間の皺を消し去ってくれる唯一の場所なのだから。

YouTube動画(まずは公式動画をお楽しみください)

日本語クレジット

アーティスト:スティクス

曲名:ボート・オン・ザ・リヴァー

収録アルバム:『コーナーストーン』(1979年)

作詞・作曲:トミー・ショウ

レーベル:A&Mレコード

2行解説

フォーク調の素朴な旋律とマンドリンの響きが印象的な、スティクスの代表的バラードです。

アメリカでは大ヒットには至らなかったものの、ヨーロッパ各国でチャート1位を記録した異色の名曲です。

僕がこの曲を初めて聴いたのは

| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |

| 曲のリリース年 | 1979 | ||||||||

| 僕が聴いた時期 | ● |

僕がこの曲を初めて耳にしたのは、『Boat On The River』が収められたアルバム『Cornerstone(コーナーストーン)』がリリースされた1979年の秋から冬にかけての頃でした。

当時、ラジオで頻繁に流れていた「Babe」に心を惹かれ、その余韻のままに手にした一枚がこのアルバムでした。

もちろん「Babe」も疑いようのない名曲ですが、僕にとっては、フォーク調の素朴な響きの中に深い哀愁を湛えた「Boat On The River」のほうが、よりいっそう心に沁み入る存在となりました。その旋律と抒情は、静かに、しかし確かに胸奥へと染み渡っていったのです。

今回あらためて紹介するにあたり、久方ぶりに聴き返しましたが、月並みな表現ながら、やはり「琴線に触れる」真の名曲であることを、あらためて実感しました。

1979年の分水嶺:『コーナーストーン』が投げかけた波紋

『Cornerstone』という転換点

『Boat On The River』を収録したアルバム『Cornerstone(コーナーストーン)』が世に送り出されたのは、1979年の秋でした。この年は、世界の音楽史において明確な転換点と位置づけられる重要な時期です。

当時のアメリカでは、パンク・ロックの衝撃がいったん収束し、代わってニュー・ウェイヴが台頭し始めていました。既存のロック様式は再編を迫られ、ジャンル間の緊張は高まりを見せていました。とりわけ、スティクスの本拠地シカゴでは、ディスコ隆盛への反発が頂点に達し、いわゆる「ディスコ・デモリッション・ナイト」という過激な排斥運動が球場規模で勃発するなど、音楽文化そのものがイデオロギー的対立を孕んでいた時代でもありました。

重厚から洗練へ ― バンドの舵取り

そのような激動の最中、スティクスは前作『Pieces of Eight(ピーシズ・オブ・エイト)』まで堅持してきたプログレッシブ・ハードロックという重厚な様式美を脱ぎ、よりポップで洗練されたサウンドへと大胆に舵を切ります。

アルバムタイトルに込められた象徴性

アルバム・タイトル『Cornerstone』は「礎石」を意味しますが、それは同時に、バンドが新たな方向へと折れ曲がる“角(corner)”に立っていたことを象徴しているとも解釈できます。従来の延長線上ではなく、未来志向の再定義を選択した宣言的作品であったと言えるでしょう。

成功と反発の交錯

当然ながら、この変化は一様に歓迎されたわけではありませんでした。往年のハードロック支持層からは「産業ロックへの迎合」「軟弱になった」といった批判も噴出します。しかし結果として本作は全米チャート2位を記録し、バンド最大のヒット曲『Babe』を生み出しました。商業的成功という観点から見れば、その方向転換は明確な成果を収めたのです。

ヨーロッパでの異例の成功

その華やかな成功の陰で、もう一つの楽曲が静かに、しかし確かな存在感を示していました。シングル・カットされながら全米では大きな成果を挙げられなかった『Boat On The River』は、スイス、ドイツ、オーストリアなどヨーロッパ諸国で軒並みチャート1位を獲得し、爆発的な支持を集めます。

なぜアメリカではなくヨーロッパだったのでしょうか。その鍵は、この曲が内包する「ロックバンドの枠組みを逸脱した」特異な構造にあります。そこにこそ、本作が持つ文化的越境性の本質が潜んでいるのです。

トミー・ショウの革新と、デニス・デ・ヤングの「アコーディオン」

この曲の作詞作曲はトミー・ショウです。ハードなギタープレイで知られる彼が、エレクトリック・ギターを完全に置き、マンドリンを手にしたことは衝撃的でした。しかし、この曲の無国籍で哀切な世界観を決定づけたのは、本日誕生日の主役、デニス・デ・ヤングによるアコーディオンの音色です。

ロック・アンサンブルからの逸脱

YouTube動画(公式ビデオ)をご覧いただくとわかりますが、薄暗いスタジオセットの中で、メンバーたちは円を描くように座っています。通常のロックバンドの配置――ドラムが奥にあり、ボーカルが前に立つ――ではありません。まるで街角の酒場や、古い船の甲板に集まって即興演奏をしているかのような演出です。

ここでデニス・デ・ヤングは、いつもの巨大なシンセサイザーの要塞には囲まれていません。彼が抱えているのは一台のアコーディオン。彼が奏でるフレーズは、アメリカ中西部の乾いた風ではなく、パリの裏路地や、あるいは東欧の広大な平原を湿らせる風を連想させます。

「ふいご」が吹き込む命

ロックバンドにおいてアコーディオンという楽器は、当時としては極めて異端でした。ザ・バンド(The Band)のようなルーツ・ロックならまだしも、アリーナ・ロックのスターがこの楽器をメインに据えることは冒険です。

しかし、デニスはこの楽器の持つ「ふいご」のような呼吸感を最大限に活かしました。トミー・ショウのマンドリンが刻む、細かく震えるようなトレモロ奏法。その隙間を縫うように、デニスのアコーディオンが太く、そして悲しげな旋律を差し込んでいきます。シンセサイザーの電子音では決して表現できない、木と革と空気が擦れ合う音が、この曲に血を通わせているのです。

歌詞に見る「Tranquility Base」という違和感

歌詞を確認すると、サビ(Chorus)の部分に非常に興味深い単語が登場します。

And all roads lead to Tranquility Base

Where the frown on my face disappears

「Tranquility Base(静かの基地)」。これは一般的に、1969年にアポロ11号が月面着陸した地点(静かの海)を指す固有名詞です。

牧歌的風景に混入したSF用語

一見すると、この曲は「川(River)」や「ボート(Boat)」という、極めて地球的で牧歌的なモチーフで構成されています。アコースティック楽器の温かみのある音色は、文明以前の原風景すら想起させるものです。しかし、トミー・ショウはそこに突如として「月面基地」という宇宙的な、あるいは近未来的な単語を放り込みました。

この楽曲の歌詞世界には、大きく分けて二つの解釈が成り立ちます。

Ⅰ.逃避願望のメタファーとしての「絶対的な静寂」

一つ目は、純粋な逃避願望を象徴するメタファーとしての「絶対的な静寂」という解釈です。

当時のスティクスは、過密なツアー日程と巨大化するビジネスの重圧の只中にありました。「川へ戻してくれ」という切実な叫びは、ショービジネスの喧騒からの脱出願望そのものと読むことができます。

地上のどこにも安息はなく、まるで月面ほど遠く隔絶された場所でなければ、眉間のしわ(frown)は消えない――そのような極限的孤独と静寂への希求が、この言葉には込められているのではないでしょうか。

Ⅱ.有機と無機の対比が生む冷徹な静けさ

もう一つの解釈は、この楽曲が内包する「冷徹な静けさ」の対比構造に着目するものです。

有機的な響きを持つマンドリンとアコーディオンのアンサンブル。その柔らかな音像の上に、無機質な宇宙用語が淡々と歌われます。この異質な組み合わせが生む微妙な違和感こそ、単なるフォークソングには見られない、スティクス流のプログレッシブな仕掛けだった可能性があります。

デニス・デ・ヤングのハーモニーがもたらす増幅効果

デニス・デ・ヤングのハーモニー・ボーカルもまた、この歌詞世界を立体的に増幅させています。

トミー・ショウの声が「個人の切実な願い」を体現する主旋律だとすれば、デニスのコーラスはそれを包み込む「運命」あるいは「川の流れそのもの」のような、抗いがたい力を帯びています。

とりわけブリッジ部分における高音域のコーラスワークは、アコーディオンの音色と緊密に同期しており、聴き手の意識を現実から引き剥がし、楽曲世界へと強く牽引する引力を生み出しています。

この多層的な構造こそが、『Boat On The River』を単なる叙情的バラードにとどまらせない、独自の深度を与えている要因と言えるでしょう。

映像が語る「演じられた」アンプラグド

YouTubeの公式ビデオには、楽曲の魅力を倍増させる視覚的な仕掛けが随所に施されています。彼らはただ演奏しているのではなく、楽曲の世界観を巧みに「演じて」いるのです。MTVアンプラグドがブームになる10年以上も前に、彼らはすでにそのスタイルを確立していました。

違和感の正体は「コントラバス」

映像の中で、ベーシストのチャック・パノッツォ(Chuck Panozzo)はいつものエレクトリック・ベースではなく、巨大なコントラバス(ウッドベース)を抱えています。

通常、ロックバンドのバラードコーナーであっても、ベースまで持ち替えるケースは稀です。しかし、この曲が持つ東欧的、あるいはジプシー音楽的な雰囲気を表現するために、彼はあえてこの重厚な楽器を選びました。この視覚効果は絶大です。画面に映る巨大な木のボディは、見る者に「これはいつもの産業ロックのスティクスではない」という印象を、音が出る前の瞬間に植え付けます。

ジョン・パノッツォの「叩かない」美学

ドラムのジョン・パノッツォ(John Panozzo)の動きにも注目してください。彼はドラムセットに座っていません。ボンゴのようなパーカッションを膝に挟み、スティックを使わず指先で弾くように叩いています。

ロックドラマーにとって、スティックを置いて素手で叩くという行為は、自身の最大の武器であるパワーと音量を封印することを意味します。しかし、ジョンがここで見せた「引き算」の美学こそが、この曲の勝因でした。彼の繊細な指の動きが生む小さなリズムがあるからこそ、デニスのアコーディオンが発する「呼吸音」が、楽曲の主役として際立つのです。

デニスとトミー、水と油が生んだ奇跡

この曲はトミー・ショウの作品ですが、本日の主役であるデニス・デ・ヤングの存在なくしては成立しませんでした。

ロック少年と演劇青年の融合

トミー・ショウは、アラバマ州出身でサザン・ロックやフォークの影響を色濃く受けた「ロック少年」でした。対してデニス・デ・ヤングは、シカゴ出身で演劇やクラシックを愛する「演劇青年」のような気質を持っています。

本来なら水と油の二人です。実際、バンドの後期には音楽性の違いから対立することになりますが、この『Boat On The River』においては、奇跡的な融合を見せています。トミーの土着的なメロディセンス(土台)の上に、デニスのドラマティックな演出力(装飾)が完璧に乗っているのです。トミー一人では「素朴なフォークソング」で終わっていたかもしれない曲を、デニスが「劇的なシアター・ピース」へと昇華させました。

「Babe」と対をなすデニスの貢献

アルバム『Cornerstone』において、デニスが作った全米No.1ヒット『Babe』は、洗練された都会的なバラードでした。一方、トミーの『Boat On The River』は、泥臭さを漂わせたフォークソングです。

デニスは、自分の『Babe』とは正反対のこの曲をアルバムに入れることを強く推奨したと言われています。自分にない才能を認め、そこに自分の得意なアコーディオンで彩りを加える。このプロデュース能力こそが、デニス・デ・ヤングという音楽家の真骨頂であり、バンドリーダーとしての矜持だったのでしょう。

永遠に流れ続ける「川」

発売から40年以上が経過した今も、『Boat On The River』は世界中でカバーされ続けています。特にドイツやロシアなどでは、国民的な愛唱歌に近い扱いを受けているほどです。

「Tranquility Base(静かの基地)」を目指して川を下る男の歌。それは、忙しない現代社会に生きる私たちの心に、デニス・デ・ヤングのアコーディオンがもたらす一時の休息なのかもしれません。彼の奏でる哀愁のメロディは、言葉の壁を超えて、疲れた魂を乗せるボートのように機能し続けています。

デニス・デ・ヤング、今年で79歳を迎えてもなお現役で活動する彼に、心からの敬意とハッピーバースデーを。

コメント