今日6月17日は、バリー・マニロウ(Barry Manilow)の誕生日

バリー・マニロウという存在

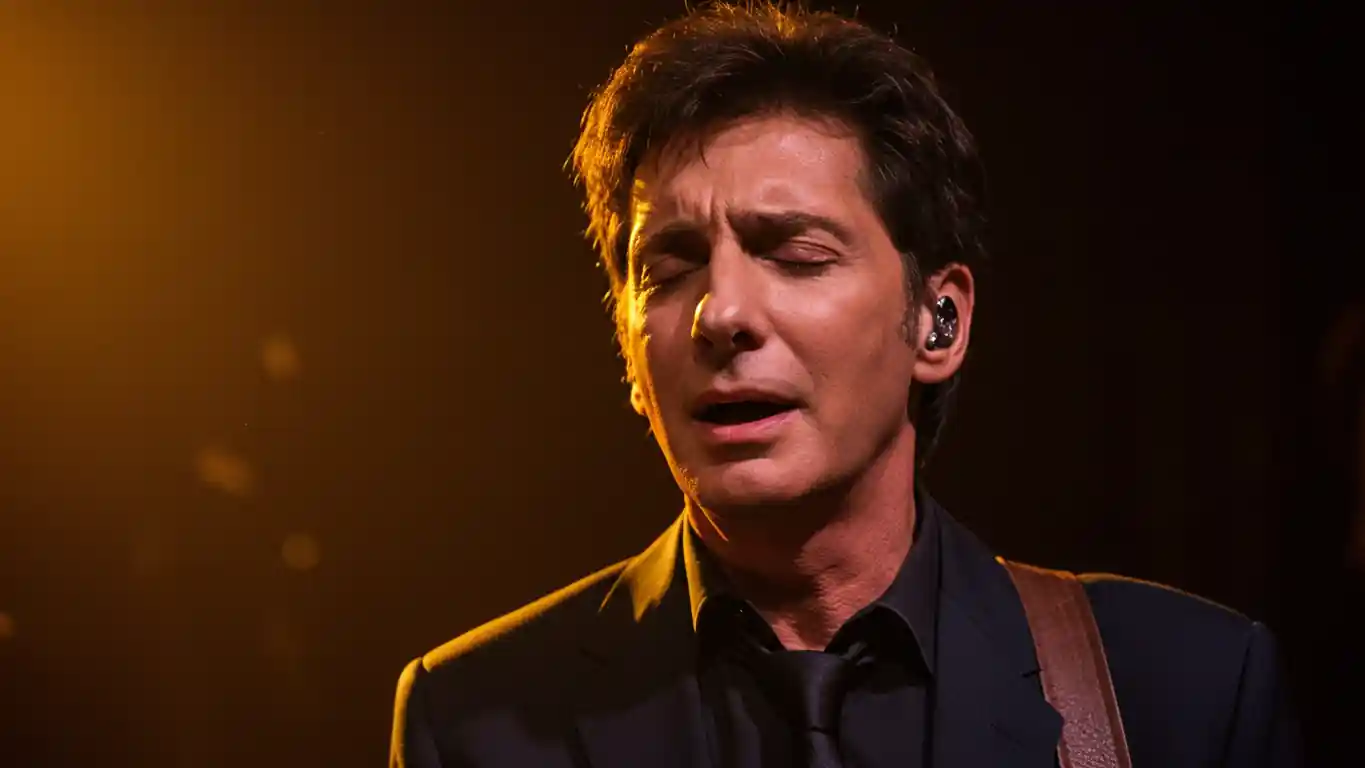

6月17日は、アメリカ音楽界を象徴するシンガー、バリー・マニロウの誕生日です。1943年、ニューヨーク・ブルックリンで生まれた彼は、50年以上にわたって音楽業界に大きな足跡を残してきました。甘く伸びやかな声、豊かなストリングス、そして感情を引き出すバラード。その音楽は、時代や年齢を超えて人々の心をとらえてきました。

マニロウはニューヨーク音楽芸術高等学校とジュリアード音楽院でクラシック音楽を学びながら、並行してCM音楽やジングル制作の仕事で生計を立てていました。実際、彼が作曲した「State Farm」や「Band-Aid」などの企業CMは今なお語り草で、音楽的な職人技が高く評価されていました。

その後、ベット・ミドラーの音楽監督兼プロデューサーとしての手腕が注目され、舞台裏から注目を浴びます。そして、自身の名義でシンガーとしてデビューし、『Mandy』『Copacabana』『Even Now』などのヒット曲を連発。彼の音楽には一貫して“感情をやさしく包む美しさ”がありました。

今日の紹介曲:I Write the Songs

まずはYoutube動画の(公式動画)からどうぞ!!

🎧 公式動画クレジット

Barry Manilow – I Write the Songs

配信元:Barry Manilow(公式アーティストチャンネル)

提供:Arista Records(YouTubeによる自動提供)

収録:『Greatest Hits Vol. 2』

著作権表記:© 1975 Arista Records, LLC

公開日:2014年11月9日

♫2行解説

「I Write the Songs」は1975年にリリースされ、全米No.1を獲得した代表作。作詞作曲はブルース・ジョンストンで、音楽そのものの力を歌い上げる名曲です。

🎥 公式動画クレジット

Barry Manilow - I Write The Songs (Live from the 1978 BBC Special)

配信元:Barry Manilow公式YouTubeチャンネル

📝 2行解説

1978年、BBCスペシャル番組で披露されたバリー・マニロウの名演。「I Write The Songs」は彼の代表作として今も語り継がれているバラードです。

僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫

| 僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫ | |||||||||

| 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |

| 曲のリリース | 1975 | ||||||||

| 聴いた時期 | ● | ||||||||

僕がこの曲を初めて聴いたのは大学に入ってからです。

意識して聴いたのではなく、音楽三昧の日々でいつの間にか聴きなじんでいた。といった感じですね。当時でも、新鮮さを感じたわけでもなく、コンサーバティブな一曲として受け止めていました。

やさしく、なめらかなメロディーとバニーマニロウの歌唱。穏やかな一曲という印象でした。彼のヒット曲には、コパカバーナなどもありますが、最初の印象が強いこともあり、バニーマニロウといえは、「歌の贈り物」・・・が僕の中では定番です。

『I Write the Songs』──勘違いから始まる名曲の真実

タイトルと実際の作者の“ねじれ”

『I Write the Songs(邦題:歌の贈り物)』は、バリー・マニロウの代表曲として広く知られています。そのタイトルから「彼自身が書いた曲だ」と誤解されがちですが、実際にはザ・ビーチ・ボーイズのメンバー、ブルース・ジョンストンが作詞・作曲を手がけた作品です。

1975年にこの楽曲が完成し、最初にレコーディングを行ったのはデヴィッド・キャシディ。彼のアルバム『The Higher They Climb, the Harder They Fall』(1975年)に収録されたものが最初の正式リリースです。その後、キャプテン&テニールも同年にカバーしましたが、商業的なインパクトは限定的でした。

このタイトルに対して、一部の批評家や業界関係者の間では「誇大表現ではないか」といった声もありました。しかし、それが結果的に人々の注意を引き、楽曲の存在がより広く認知されるきっかけにもなったのです。

真のブレイクスルー:アリスタとマニロウの邂逅

この曲が真の命を得たのは、アリスタ・レコードの創業者であり名プロデューサーであるクライヴ・デイヴィスの慧眼によってでした。彼は、この曲に秘められたスケールと普遍性を評価し、アリスタの看板アーティストであるバリー・マニロウに歌わせることを決断します。

マニロウは当初、この曲のタイトル「I Write the Songs」に対して強い懸念を抱いていました。自分が書いたわけでもない楽曲で「私は曲を書く」と歌うことに、誤解や非難が集まるのではないかと感じていたのです。しかしデイヴィスは、歌詞が指す「I」は個人ではなく音楽そのものだと説得しました。

最終的にマニロウはこの提案を受け入れ、自身の感性を込めて歌い上げることで、この曲に新たな生命を吹き込んだのです。ここには、単なるプロデュースの枠を超えた“選曲の妙”が凝縮されていました。

大ヒットとグラミー受賞

1975年11月にリリースされたバリー・マニロウ版『I Write the Songs』は、翌1976年1月に全米ビルボードHot 100で1位を獲得し、商業的成功を収めました。これは彼にとって2曲目の全米No.1ソングとなります。

この曲は翌1977年、グラミー賞「ソング・オブ・ザ・イヤー(Song of the Year)」を受賞しました。ただし、この賞はパフォーマーではなく作曲者ブルース・ジョンストンに授与されたものです。この点はしばしば混同されがちですが、事実として明確にしておくべきでしょう。

この受賞は、提供曲であっても、歌い手の表現力によって作品の価値が拡張されうるという好例でもあります。ソングライターとシンガーの化学反応によって、この曲は時代を象徴する楽曲へと昇華したのです。

「I」は誰なのか?歌詞に込められた3つの意味

解釈1:「音楽そのもの」としての人格

冒頭に登場する“I”は、「私は永遠に生きている」「私は音楽であり、歌を作る」と歌います。これは人間の枠を超えた概念、すなわち“音楽という存在”の擬人化だと読むのが自然です。音楽は有史以来、宗教、芸術、儀礼、日常生活において、常に人類とともにあった普遍的な文化装置です。

この解釈に立てば、「I」は創造神のような存在であり、人間を含めたすべての命に感情の起伏と共鳴を与える、いわば“超越的な精神”とも捉えられます。

解釈2:歴代ソングライターの“集合的無意識”

ブルース・ジョンストン本人も語っているように、「I」は音楽の神であると同時に、すべての作曲家・作詞家の魂を象徴しています。ベートーヴェン、シューベルト、アーヴィング・バーリン、レノン=マッカートニーといった巨匠たちの精神が、時間を超えて繋がっているという“集合的無意識”の表現なのです。

この視点に立つと、「I Write the Songs」は、音楽創作という営みそのものへの賛歌であり、創造者たちの系譜を受け継いでいくすべての人へのエールでもあることが分かります。

解釈3:マニロウの歌声による“意味の変容”

最もユニークな解釈は、バリー・マニロウという“非作者”がこの曲を歌ったことによって、内容そのものに新たな説得力が生まれたという点です。

リスナーの多くは、マニロウがこの曲を書いたと誤解(僕も今日までそう思っていました!)しながらも、彼の真摯なパフォーマンスを通して「彼自身のメッセージ」だと自然に受け入れてきました。この“幸福な誤解”は、単に作品の受容を広げただけでなく、音楽とは誰が創ったか以上に「誰がどう伝えたか」が重要であるという普遍的な問いを浮かび上がらせています。

このように『I Write the Songs』は、内容と現実とのズレを逆手に取るように成立している、稀有な名曲だといえるのです。

1975年という時代背景と音楽の役割

アメリカ社会が求めた“癒しの音楽”

1975年、アメリカ社会は大きな転換期を迎えていました。ベトナム戦争が終結し、戦争に疲弊した国民は心の安らぎを求めていました。人々は政治的なメッセージよりも、もっと静かで、心に寄り添う音楽を求めていたのです。

そのような時代背景のなか、『I Write the Songs』のように壮大でありながら優しさに満ちた楽曲は、大衆の気持ちを見事に捉えました。

実際にこの時期、バラード系の楽曲がチャート上位に多く登場していたことも、社会のムードをよく表しています。音楽が“癒し”として再評価され始めたのがこの年だったとも言えるでしょう。

ディスコ全盛とACの静かな台頭

音楽シーン全体を見ると、1975年はまさにディスコミュージックの全盛期でした。ビー・ジーズ、KC&ザ・サンシャイン・バンド、ドナ・サマーといったアーティストがチャートを賑わせ、クラブやディスコフロアは熱狂に包まれていました。

しかし、こうした高揚感とは異なる方向で、もう一つのムーブメントが静かに広がっていました。それが、**アダルト・コンテンポラリー(AC)やAOR(Adult Oriented Rock)**と呼ばれるジャンルです。

マニロウの『I Write the Songs』は、まさにその代表格。洗練された編曲と豊かなストリングス、そして情感に訴えるメロディが、心の奥深くまで響いてきます。これは単なる流行の音楽ではなく、「生き方」や「価値観」に寄り添う音楽だったのです。

日本における1975年──成熟と受容の年

ニューミュージックの台頭と変化

同年、日本では“ニューミュージック”というジャンルが本格的に台頭していました。井上陽水は『氷の世界』の余韻のなかで独自の存在感を放ち、荒井由実(のちの松任谷由実)は『COBALT HOUR』で都会的で文学的な感性を際立たせていました。

陽水が鋭い社会観察と情感を融合させていたのに対し、荒井は空間や時間を俯瞰するようなロマンティシズムを楽曲に持ち込んでいました。こうした2つの異なるスタイルが共存していたことこそ、日本の音楽が「成熟の時代」に入った証といえるでしょう。

洋楽受容の深化とクイーン初来日

そして1975年、日本の洋楽ファンにとって特筆すべき出来事がもう一つありました。それは、クイーンの初来日です。テレビや雑誌で大きく報道され、日本の若者たちの間に洋楽ブームが一気に高まります。

その波に乗る形で、マニロウのようなアーティストの楽曲も受け入れられやすい土壌が整っていきました。特に『I Write the Songs』のように、メロディの美しさと音楽の“意味”に重きを置いた楽曲は、日本のリスナーにとっても非常に親和性の高い存在だったのです。

総括:誰が“歌を贈った”のか?

『I Write the Songs』は、ブルース・ジョンストンという作家によって生み出され、バリー・マニロウという稀有な歌い手によって世界へと届けられました。その歩みは、音楽というものが誰のものなのかを私たちに改めて問いかけます。

作詞作曲という行為だけでなく、それをどう表現し、どう伝えるかによって、音楽の「意味」は無限に変化していくのです。

この曲のラストに登場する象徴的なフレーズ――

It’s from me, it’s for you(それは私から、あなたへの贈り物)

It’s from you, it’s for me(それはあなたから、私への贈り物)

It’s a worldwide symphony(それは世界中に響き渡る交響曲)

これは、音楽が一方通行ではなく、創り手と聴き手が響き合う壮大な交響曲であることを表現しています。音楽は受け取られ、共感されて初めて「生きる」ものだという哲学が、ここに凝縮されているのです。

バリー・マニロウへ、そして音楽へ

バリー・マニロウは、自らが書いていない楽曲にも誠実に向き合い、まるで自身の人生そのもののように歌い上げるアーティストです。『I Write the Songs』は、まさにその象徴とも言える作品であり、彼が音楽に捧げてきた献身の集大成でもあります。

コメント