このアルバムを紹介するにあたって

『ロングバケーション』フルアルバム!(ただし注意も!)

ここでご紹介する動画は、公式動画ではありません。著作権への配慮から画像へのリンクといたします。ご視聴は自己判断でお願いしますね!!

このアルバムのリリースは1981年3月21日です。

今日は、「絶対に後悔しない極上のアルバム!」シリーズの第一弾として、大瀧詠一の「ロングバケーション」をご紹介します。

このブログがいつまで続くかわかりませんが、恐らくアルバムとして僕が自信をもってお勧めできるのは、ごく限られた枚数になると思います。というのも、ただ楽曲が良いというだけでなく、アルバム全体の完成度を最優先しようと思うからです。

そこで邦楽で、まず思いついたのが今回ご紹介するこのアルバムです。同時に井上陽水の「氷の世界」も頭をよぎりましたが、僕の人生の中でもダントツレベルのお勧めアルバムということで、第一弾は「ロングバケーション」に決定です。

上のYouTubeの紹介動画は、フルアルバムです。

懐かしいと思う方も、初めて聴くという方のどうぞ堪能してください。

大瀧詠一のアルバム『ロングバケーション』

『ロングバケーション』(A Long Vacation)は、日本の音楽史において象徴的な作品であり、そのアルバム全体のコンセプトは、以下のように多層的に捉えられます。

“永遠の夏休み”というコンセプト

タイトルの『ロングバケーション』が示すように、アルバム全体が「終わることのない夏休み」をテーマにしています。音楽を通じて、日常から解放され、リラックスや高揚感を感じられるような「非日常」の世界が描かれています。

大瀧は、このアルバムを「夢の中のサウンドトラック」とも呼んでおり、ノスタルジーや幻想的な感覚を喚起する作品となっています。

アメリカンポップスと日本の融合

大瀧はアメリカの1950年代から60年代のポップス(特にブライアン・ウィルソンやフィル・スペクターのウォール・オブ・サウンド)に深く影響を受けており、その要素を日本の風土や感覚に合わせて再構築しています。アルバム全体を通じて、アメリカ西海岸のような爽やかで開放的な雰囲気が漂う一方で、日本人特有の繊細な情感が見事に織り込まれています。

特に、「カナリア諸島にて」や「スピーチ・バルーン」といった曲では、この二つの要素が調和し、聴き手に「どこか遠くのリゾート地にいるような」感覚を与えます。

アルバム全体を通じた「完璧な構成」

『ロングバケーション』は、単体の楽曲だけではなく、アルバム全体の流れが非常に緻密に構成されています。最初から最後まで一貫して「ストーリー性」を持たせ、リスナーを夏の旅に連れ出すような体験を意図しています。

- 「君は天然色」:イントロダクションとしてアルバム全体の明るいトーンを設定。

- 「Velvet Motel」や「恋するカレン」:旅先での恋や思い出を象徴。

- 「FUN×4」:アルバム全体の中で最もテンションが高く、夏のピークを感じさせる楽曲。

- 「雨のウェンズデイ」:一転してセンチメンタルな余韻を残すエンディング。

こうした流れが「一枚のアルバム」としての完成度を高めています。

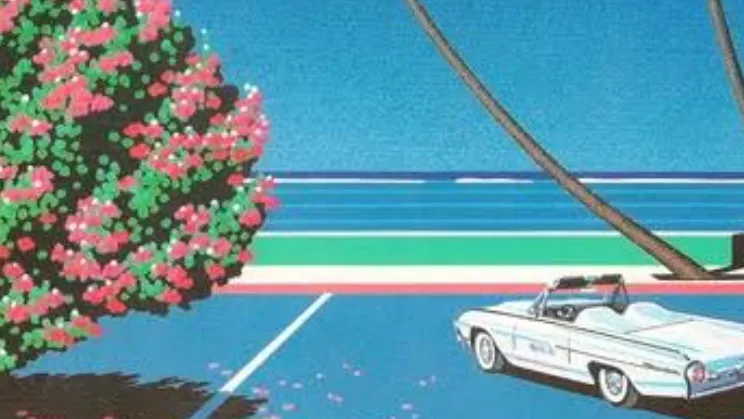

アートワークとサウンドの一致

アルバムジャケット(永井博によるイラスト)もまた、『ロングバケーション』のコンセプトにとって重要です。このアートワークは、西海岸の高級リゾート地のイメージを視覚化しており、アルバムのサウンドと完全にマッチしています。視覚と聴覚の双方で「非日常」への旅を体験させるというのが、この作品の狙いでした。

ノスタルジアとモダンさの融合

『ロングバケーション』は、聴き手にノスタルジーを感じさせる一方で、その時代(1980年代初頭)における最新の音響技術や音楽理論を駆使して作られています。特に録音技術においては、当時としては先進的なマルチトラック録音が使われており、音の透明感や立体感が際立っています。

人生の休息としての「ロングバケーション」

音楽評論家やファンの間では、このアルバムを単なる「夏のアルバム」以上のものとして捉える見方もあります。人生の中で訪れる「休息の瞬間」や、現実からのエスケープの象徴として解釈されることが多いです。

特に、大瀧詠一がこのアルバムを制作した背景には、ナイアガラレーベルの活動や日本の音楽シーンでの成功に至るまでの苦労があり、それを乗り越えて生まれた「自分自身のための音楽」という側面もあります。

まとめ

『ロングバケーション』は、単なる楽曲の集合ではなく、視覚、聴覚、そして物語性を通じてリスナーに「終わらない夢」を体験させる、完璧にデザインされた作品です。その「永遠の夏」というコンセプトは、日本だけでなく世界中のリスナーにとっても普遍的な魅力を持っています。

このアルバムは、1981年の3月にリリースされました。

忘れもしません、大学を卒業したばかりの、つまり僕が社会人になるちょっとだけ前、人生最後の春休み中(?)の話です。

何度聴いたかわからないくらい聞きました。個々の楽曲も素晴らしいのですが、アルバムとして聴くのが最高で、実に絶品です。当時僕は22才、青春真っただ中に出会うことができた奇跡のアルバムです。

挿入曲の深堀解説!

A面

埋め込み動画は、公式動画(音源)のみ紹介しています。公式動画以外は、画像リンクに他の紹介です。著作権への配慮からご了承願います。

君は天然色 (You Are Natural Color)

公式動画(音源)

🎵 『君は天然色(40th Anniversary Version)』/大滝詠一(Eiichi Ohtaki)

Provided by Sony Music (Japan)

イラスト:永井博 映像監督:依田伸隆(Nobutaka Yoda) © Sony Music Japan International Inc.

💿 解説(2行)

アルバム『A LONG VACATION』発売40周年を記念して制作された公式ミュージックビデオ。

永井博の爽やかなイラストと共に、色褪せないポップスの名曲が再び輝きを放っています。

『ロングバケーション』のオープニングを飾る「君は天然色」は、アルバム全体のテーマを象徴する楽曲です。この曲は、青春の煌めきや失われた時間へのノスタルジーを描きつつも、聴き手をポップなサウンドで非日常の世界へ誘います。

楽曲は軽快なリズムと、ウォール・オブ・サウンドを彷彿とさせる豊かなハーモニーが特徴的です。イントロから広がるキラキラとした音像は、大瀧詠一が敬愛するブライアン・ウィルソンやフィル・スペクターの影響を強く感じさせます。イントロのシンセサイザーが描く輝きは、まるで朝日が昇る瞬間を切り取ったかのようです。この演出が楽曲の冒頭からリスナーを夢のような世界へ引き込む役割を果たしています。

歌詞には「君は天然色」という比喩が用いられており、淡く美しい青春の記憶を鮮やかに描写しています。特に「過去のモノクロの思い出が、君という存在によって色鮮やかに蘇る」というテーマは普遍的であり、聴き手それぞれの記憶と結びつく余地を持っています。歌詞の中では具体的な情景描写を抑えつつも、聴き手に多くのイメージを想起させる力を持っています。

また、サウンドの面では、リバーブの多用や複雑なコーラスアレンジが印象的で、まるでリゾート地の風景を耳で感じるような仕上がりです。音楽理論的には、明るいメジャーコードを主体としながらも、転調やディミニッシュコードを織り交ぜることで楽曲に奥行きを加えています。この曲は、リスナーをアルバム全体の「永遠の夏」へと引き込む完璧なオープニングです。

さらに、歌詞の背後には大瀧詠一自身の音楽観や人生観が反映されていると言えます。「天然色」という言葉が持つ鮮やかさは、彼の音楽が目指した「明るさと深み」の融合を象徴しており、リスナーにとって時代を超えた普遍的な魅力を提供します。さらに、この楽曲のサウンドメイキングには、当時の最新技術が取り入れられ、音像の立体感が際立っています。この細部へのこだわりが、リスナーに長く愛される理由の一つと言えます。

音楽理論的に見ると、イントロのコード進行は聴き手の興味を引きつけるよう慎重に設計されています。特にサビでの転調が楽曲のダイナミズムを引き出しており、リスナーに高揚感を与えます。歌詞とサウンドの一体感が非常に強く、視覚的なイメージが浮かび上がるような独特の魅力を持つ楽曲です。

「君は天然色」は、青春時代の心象風景を音楽で鮮やかに描き出すと同時に、リスナーにとって個人的な記憶と結びつく普遍的な魅力を持つ一曲です。ノスタルジックなテーマが未来への希望を感じさせる構造を作り上げており、これがアルバム全体を通じてのテーマ「夏の永遠性」を支える基盤となっています。

Velvet Motel

公式動画(音源)が見つかりませんでしたので、著作権への配慮からファンから投稿の動画へリンクしています。ご了承ください。

上の画像をクリックしてみて下さい。リンク先へ遷移します。

「Velvet Motel」は、アルバムの中でも特に洗練された都会的な雰囲気を持つ一曲です。この曲は、リゾート地にある洒落たモーテルでの一夜を舞台に、ロマンティックでミステリアスな物語を展開します。

イントロのギターリフと穏やかなリズムが、リスナーに静かな夜の始まりを感じさせます。一方で、歌詞は夢のような体験と現実の曖昧な境界を描写し、リスナーを幻想的な世界に誘います。「Velvet」という言葉が象徴する滑らかな質感や高級感は、楽曲全体のムードに反映されており、まるでリスナー自身が高級なホテルのラウンジにいるような錯覚を覚えます。

サウンドの特徴としては、ストリングスやシンセサイザーが豊かに使用されており、大瀧の卓越したプロデュース力を感じることができます。楽曲はリズムパターンにジャズの要素を取り入れ、シンコペーションが聴き手に心地よい揺らぎを提供します。このリズムの工夫が、都会的で洗練された雰囲気を一層高めています。

歌詞では、夜の情景を巧みに描写し、聴き手に非日常を感じさせます。「Velvet Motel」という具体的な名称により、楽曲全体にリアリティを持たせつつも、同時に幻想的な空間を生み出しています。この曲は、アルバム全体の流れにおいて、やや落ち着いた雰囲気を提供しつつ、次の楽曲への橋渡しの役割を果たしています。

また、音楽理論的視点から見れば、使用されているコード進行やメロディの展開は複雑さを抑えつつも洗練されたアレンジが施されています。特にコーラス部分の転調が、曲全体にドラマティックな効果を与え、聴き手に強い印象を残します。さらに、この楽曲では背景音に微妙なエコー効果が付加され、空間的な広がりが感じられます。これが「夜のムード」を引き立て、リスナーに深い没入感を与える要素となっています。

さらに、「Velvet Motel」はアルバム全体の中で、異なる世界観を持ちながらも全体的な統一感を失わないようなバランスが取られています。この曲を通じて、大瀧詠一の音楽的多様性とプロデュースの才能を改めて実感することができるでしょう。

カナリア諸島にて (At the Canary Islands)

🎵 公式クレジット

曲名: カナリア諸島にて(Canaria Shoto Nite)

アーティスト: 大滝詠一(Eiichi Ohtaki)

収録アルバム: A LONG VACATION(1981年)

レーベル: Victor Entertainment

📘 解説(2行)

南の島への憧れを、都会の空気感と重ね合わせたシティポップの名曲。

永井博のジャケットアートと共に、80年代の日本音楽シーンを象徴する一曲。

「カナリア諸島にて」は、アルバムの中でも特にエキゾチックな雰囲気を持つ楽曲です。タイトルからして遠い異国への旅を連想させ、聴き手を非日常の空間へと引き込みます。

楽曲のイントロでは、ギターとパーカッションが織りなすリズムが、どこか異国情緒を感じさせます。この楽曲は、カナリア諸島という具体的な地名を用いることで、リスナーに強いイメージを喚起させることに成功しています。一方で、歌詞は抽象的で詩的な表現が多く、具体的な情景を描写しすぎない点が特徴的です。

音楽的には、軽快なラテンリズムとポップスの融合が試みられており、大瀧が音楽的に多様な要素を取り入れる姿勢が感じられます。特に、サビ部分でのコード進行は典型的なラテン音楽の影響を受けており、異国情緒を強調する役割を果たしています。また、楽器編成にはフルートやスティールパンのような音色を想起させる要素が取り入れられ、楽曲に彩りを加えています。

歌詞では、遠い場所での自由な時間を謳歌するイメージが描かれていますが、その一方で「旅の終わり」を暗示するような切なさも感じられます。これにより、単なるリゾート感だけでなく、どこか哀愁を漂わせる作品となっています。

音楽理論的には、リズムセクションの強調とメロディラインの遊び心が際立ちます。特にサビでのメロディラインは、半音階を巧みに使用して異国的な響きを作り出しています。この工夫が、聴き手に一瞬の旅情を強く印象づけます。

Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語

公式動画(音源)が見つかりませんでしたので、著作権への配慮からファンから投稿の動画へリンクしています。ご了承ください。

上の画像をクリックしてみて下さい。リンク先へ遷移します。

「Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語」は、アルバムの中で最も遊び心に満ちた楽曲であり、軽快なリズムとユーモラスな歌詞が特徴的です。この曲は、スキャットを多用したボーカルが印象的で、タイトルそのものが楽曲のテーマである「楽しさ」を体現しています。

楽曲は、ジャズやスウィングの要素を取り入れたアレンジが施されており、特にブラスセクションの鮮やかな響きが楽曲に生き生きとした印象を与えています。また、イントロのスキャット部分がリスナーを一気に引き込み、楽曲全体を通じて軽快なエネルギーを提供しています。

歌詞は物語仕立てになっており、日常のささやかな出来事にユーモアを交えて描写しています。その中で描かれる「楽しむことの大切さ」は、リスナーに元気と活力を与えるものとなっています。

さらに、楽曲中のアレンジには、軽やかなストリングスやグルーヴ感のあるリズムが随所に散りばめられており、聴き手に「音楽そのものを楽しむ」体験を提供します。この楽曲は、エンターテインメント性と音楽的技巧のバランスが絶妙な作品です。

音楽理論的には、スウィングリズムにシンコペーションを取り入れ、リズムの躍動感を強調しています。また、間奏部分のアドリブ風の展開が楽曲全体の自由さと遊び心をさらに引き立てています。この自由な表現が、大瀧詠一の音楽に対する独自のアプローチを象徴しています。

「Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語」は、軽快なリズムと多彩な音楽性で聴き手を魅了し続ける楽曲です。その遊び心と音楽的完成度は、アルバム『ロングバケーション』全体においても特に際立つ存在となっています。

我が心のピンボール

公式動画(音源)が見つかりませんでしたので、著作権への配慮からファンから投稿の動画へリンクしています。ご了承ください。

上の画像をクリックしてみて下さい。リンク先へ遷移します。

「我が心のピンボール」は、アルバムの中で恋愛の駆け引きを描いた軽快なポップソングです。タイトルにある「ピンボール」という比喩は、恋愛における心の揺れや迷いを象徴しており、リスナーに感情の複雑さを楽しく伝えます。

楽曲のイントロは軽快なシンセサイザーのリフで始まり、すぐに跳ねるようなリズムと明るいメロディが展開されます。全体的にアップテンポな曲調が特徴で、まるでピンボールが勢いよく弾け飛ぶ様子を想起させます。音楽的には、単純なコード進行に工夫が加えられており、メロディがリズムセクションと相互に作用することで楽曲に深みを与えています。

歌詞では、恋愛の中での一進一退や予測不能な状況が描かれています。特に、恋愛における期待と不安、そして喜びと葛藤が、ゲームの中でボールが行き交う様子に例えられています。このユニークな表現がリスナーに強い印象を残します。

また、間奏部分では、シンセサイザーによるメロディラインが楽曲全体に遊び心を加え、軽快なリズムと相まって聞き手を楽しませます。この間奏のシンセサウンドは、まさにピンボールの音を連想させるエフェクトが施されており、楽曲全体に一貫性を持たせています。

音楽理論的に見ると、この楽曲はポップソングの基本構造を守りつつ、サビ部分でのメロディの広がりが楽曲のダイナミズムを強調しています。また、コード進行には一部ジャズの要素が取り入れられており、曲全体の雰囲気を洗練されたものにしています。

「我が心のピンボール」は、恋愛の軽やかさと難しさを同時に描いた楽曲として、多くのリスナーに親しまれています。その遊び心ある音楽性と歌詞のユーモアが、聴き手に新しい発見をもたらす一曲です。

B面

雨のウェンズデイ (Rainy Wednesday)

公式動画(音源)が見つかりませんでしたので、著作権への配慮からファンから投稿の動画へリンクしています。ご了承ください。

上の画像をクリックしてみて下さい。リンク先へ遷移します。

「雨のウェンズデイ」は、アルバムの中盤に位置するメランコリックで美しい楽曲です。この曲は、日常に潜む静けさと切なさを音楽で描写し、リスナーに深い余韻を与えます。

楽曲の冒頭からピアノとストリングスが織りなす静謐な雰囲気が広がり、聴き手に心の内面を見つめさせるような空気感を作り出しています。イントロのシンプルなピアノの旋律が、まるで静かな雨の中で響く滴の音のようにリスナーの心に染み渡ります。その後、徐々に加わるストリングスが情感を深め、まるで雨がしとしとと降り続く情景を描き出しているかのようです。

音楽理論的には、マイナーキーの使用が楽曲全体の感傷的なムードを支えています。また、特定のコード進行が、切なさと希望の間を行き来するような緊張感を生み出しています。この構造は、楽曲の感情的な深みを強調し、聴き手に「何かが終わる予感」と「新たな始まりへの期待」を同時に感じさせます。

歌詞は、水曜日の雨の日に感じる孤独や静けさを描きながらも、そこに希望の兆しを感じさせるものとなっています。特に「雨」という象徴は、悲しみと浄化の両方を表し、人生の一つの局面を乗り越える感情を映し出しています。大瀧詠一はこの歌詞の中で、日常の中に潜む詩的な瞬間を巧みに捉え、リスナーにとって親しみやすいテーマとして提示しています。

この楽曲のアレンジでは、シンプルなメロディラインが心に響く一方で、バックグラウンドのストリングスがドラマティックな効果を生み出しています。さらに、控えめなドラムとベースが楽曲全体をしっかりと支え、サウンドの広がりと深みを引き立てています。また、サビ部分でのボーカルの高まりが、リスナーの感情を一気に揺さぶり、曲のクライマックスを彩っています。

さらに、ボーカルの抑制された表現が、曲の持つ繊細な感情を際立たせています。大瀧詠一の声はこの楽曲において特に柔らかく、まるでそっと語りかけるような親密さを持っています。この歌唱スタイルが、聴き手に寄り添うような安心感を与え、楽曲のメッセージ性をより強調しています。

スピーチ・バルーン (Speech Balloon)

公式動画(音源)が見つかりませんでしたので、著作権への配慮からファンから投稿の動画へリンクしています。ご了承ください。

上の画像をクリックしてみて下さい。リンク先へ遷移します。

🎵 公式クレジット

曲名: Speech Balloon

アーティスト: Bryan Kessler/Stephen Jones/松本隆/大滝詠一

提供: CRIMSON TECHNOLOGY, Inc.(Release - Topic)

公開日: 2021年11月23日

📘 解説(2行)

松本隆と大滝詠一のタッグによる、穏やかなポップ・ナンバー。

軽やかなメロディに、風のように流れる英語詞が心地よく響く。

「スピーチ・バルーン」は、夢と現実の境界を曖昧にするような楽曲です。タイトルにある「スピーチ・バルーン」とは、漫画における吹き出しを指し、日常の中で語られる言葉や感情を象徴しています。

楽曲は、シンセサイザーを多用した柔らかいサウンドが特徴で、まるで空気中に浮かぶ泡のような感覚を聴き手に与えます。コード進行はシンプルながらも美しく、特にセブンスコードやディミニッシュコードの使用が楽曲に深みを加えています。

歌詞では、抽象的な表現を通じてコミュニケーションの曖昧さや言葉にできない感情が描かれています。この曲は、聴き手に「音楽による詩的な体験」を提供する、大瀧詠一ならではの作品です。

また、楽曲構成としては、静かなAメロから徐々にサビで盛り上がりを見せる展開が特徴的で、特に最後のコーラス部分での壮大なアレンジが、曲全体をドラマチックに締めくくっています。柔らかなボーカルとリッチなサウンドスケープが融合し、リスナーを一種の夢幻的な世界へと誘います。

さらに、この楽曲では音の空間的な広がりが強調されています。バックグラウンドで流れるシンセパッドや微細なエコー効果が、楽曲全体を包み込むような感覚を生み出し、リスナーを現実から切り離します。「スピーチ・バルーン」は、音楽を通じて感情や言葉を超えたメッセージを伝えるという、大瀧詠一の芸術的試みを感じさせる一曲です。

恋するカレン (Karen in Love)

公式動画(音源)が見つかりませんでしたので、著作権への配慮からファンから投稿の動画へリンクしています。ご了承ください。

上の画像をクリックしてみて下さい。リンク先へ遷移します。

「恋するカレン」は、アルバムの中でも特に人気の高い楽曲の一つであり、甘酸っぱい恋愛感情を繊細に描いたバラードです。この曲は、大瀧詠一の楽曲の中でも最も日本的な情感が色濃く表れた作品の一つといえるでしょう。

楽曲は、シンプルなピアノとストリングスのアレンジが中心で、歌詞の感情を引き立てています。「カレン」という名前が持つ響きには、どこか懐かしさと憧れが込められており、リスナーにとっても普遍的な青春の象徴として機能しています。

特筆すべきは、大瀧のボーカル表現です。繊細で感情豊かな歌唱は、歌詞に込められた恋愛の切なさを余すところなく伝えています。この楽曲を聴くたびに、リスナーはそれぞれの「カレン」を思い浮かべ、忘れられない記憶の一部としてこの曲を心に刻むのです。

音楽的には、メジャーコードとマイナーコードの絶妙な切り替えが楽曲に緩急をもたらしています。特にサビにおけるコード進行は、切なさと希望を同時に感じさせるようなドラマティックな効果を生み出しています。また、ピアノの旋律が、歌詞に込められた感情の流れを見事に補完しています。

歌詞の内容に目を向けると、「カレン」という人物像は具体的な描写を避け、聴き手が自由にイメージを膨らませられるような作りになっています。この曖昧さがリスナーにとっての「カレン」を普遍的な存在へと昇華させているのです。さらに、ストリングスが静かに盛り上がる箇所は、楽曲全体の感情のクライマックスを担っており、聴き手の感動を誘います。

また、この楽曲は大瀧詠一のプロダクション技術の集大成とも言える作品です。特に、リバーブの使用が楽曲に深い奥行きをもたらしており、録音技術の高さが際立っています。楽曲全体に漂う温かさと繊細さは、大瀧が楽曲制作に込めた情熱を物語っています。

「恋するカレン」は、青春時代の甘酸っぱさや切なさを音楽で完璧に表現した楽曲として、世代を超えて愛されています。その歌詞とメロディは、聴く人それぞれの物語と結びつき、永遠の青春の象徴として輝き続けています。

FUN×4

公式動画(音源)が見つかりませんでしたので、著作権への配慮からファンから投稿の動画へリンクしています。ご了承ください。

上の画像をクリックしてみて下さい。リンク先へ遷移します。

「FUN×4」は、アルバム中で最もアップテンポでエネルギッシュな楽曲です。この曲は、タイトルが示す通り楽しさが4倍にも膨らむような躍動感に満ちています。

イントロから激しいドラムビートとギターリフが展開され、まるでパーティーが始まるような雰囲気を作り出しています。音楽理論的には、リズムの変化やクロスリズムが随所に使われており、楽曲に動的な変化を与えています。

歌詞は軽快でユーモラスな内容となっており、特に反復されるフレーズが聴き手に強い印象を与えます。この曲は、アルバム全体の中で「ハイライト」としての役割を果たし、リスナーに楽しい時間を提供するエンターテイメント性が際立っています。

楽曲構成では、Aメロからサビへの展開がスムーズで、徐々に盛り上がるように設計されています。ギターソロの部分では、大瀧のロック的な側面が垣間見え、アルバム全体のバランスを保ちながらも異なる色彩を加えています。

また、リズムの工夫が聴き手を飽きさせず、常に新鮮な印象を与える点が特徴的です。特にドラムのアクセントとベースラインが一体となり、楽曲に勢いと深みをもたらしています。「FUN×4」は、単なるパーティーソングではなく、洗練された音楽性を持つ一曲としてアルバムの中で際立っています。

さらに、歌詞に込められたポジティブなメッセージが、リスナーに元気を与える点も見逃せません。この楽曲は、シンプルでありながら心に響く音楽体験を提供しており、何度聴いても新たな発見があるような魅力を持っています。

さらばシベリア鉄道 (Goodbye Siberian Railway)

公式動画(音源)が見つかりませんでしたので、著作権への配慮からファンから投稿の動画へリンクしています。ご了承ください。

上の画像をクリックしてみて下さい。リンク先へ遷移します。

「さらばシベリア鉄道」は、ロシアの広大な風景を舞台にした感動的な楽曲です。この曲は、旅路と別れのテーマを歌いながらも、どこか希望を残すメロディが特徴です。イントロから展開される壮大なストリングスとフォーク調のギターが、旅情感を増幅させます。

歌詞は、旅立つ者と残される者の切ない感情を描いており、その中に込められた人間的なドラマが多くのリスナーの共感を呼びます。特に「シベリア鉄道」という象徴的な場所が、別れの物語にロマンを加えています。

音楽的には、メジャーキーとマイナーキーの切り替えが曲の感情の起伏を表現しています。サビ部分での壮大なコード進行と大瀧の伸びやかなボーカルが、この曲のハイライトです。アルバム全体の中でも、この曲は特に印象的なクライマックスを提供しています。また、間奏部分ではストリングスとギターが絶妙に絡み合い、リスナーに視覚的な情景を喚起させる仕掛けとなっています。

さらに、歌詞の中には別れの悲しさだけでなく、次の旅路への期待や新たな一歩を踏み出す前向きなメッセージも込められています。この楽曲は、単なる別れの歌ではなく、人生の節目に立つすべての人への応援歌とも解釈できます。さらに、楽曲の中で繰り返されるフレーズが、旅の情景を印象づけ、リスナーに深い余韻を残します。

また、この曲はフォークミュージックの影響を受けながらも、ポップスの要素を巧みに融合させています。特にギターのアルペジオとストリングスの組み合わせが、楽曲全体の温かみと深みを引き立てています。大瀧詠一が持つ作曲とアレンジの才能が、この楽曲の中で存分に発揮されています。

「さらばシベリア鉄道」は、旅立ちと別れ、そして新たな始まりを描いた普遍的なテーマを持つ楽曲として、リスナーの心に深く響く作品です。

コメント