表現の深化と全国的なブレイク(1977年〜1980年)

二作同年リリースという精力的な創作

1977年、ふきのとうは4thアルバム『水車』に続き、5thアルバム『風来坊』を発表。

表題曲を含む本作では、旅や別れといったテーマを通じて、より深い内面世界が描かれ、彼らの叙情性がさらに成熟を見せました。

この時期の彼らは、作品の量と質をともに高水準で維持し、表現の幅をさらに広げていきました。

🎵4thアルバム 『水車』 (1977年4月21日リリース)・・・僕は大学1年生!

A面

1. 雪の町へ

冬の寂しさと温かい郷愁を織り交ぜた、冬景色フォークの代表曲。

雪に覆われた町並みが音で立ち上がってくるような透明感があります。

2. さようならの言葉

別れの切なさを静かに綴るミドルテンポのバラード。

言葉少なながら、想いの深さをしっとり伝える秀作です。

3. 雨ふり道玄坂

1976年9月リリースのシングル曲で、雨の渋谷を舞台にした名作。

湿度を帯びたアコースティックの響きが胸に滲みます。

4. 哀歌

シングル「美しく燃えて」のB面に収録された静謐なナンバー。

淡いメロディと歌声が、祈るように胸に沁みる一曲です。

5. 美しく燃えて

1977年3月リリース、細坪基佳によるA面シングル曲。

力強い感情が細やかに揺れる、ふきのとうの重要な楽曲です。

B面

6. 恋唄

山木康世による、真っ直ぐで清々しい恋の歌。

シンプルながらも、聴くほどに情感が増すバラードです。

7. 昨日故郷へ帰る夢を見た

故郷へ帰る夢を旅情豊かに綴った叙情派フォーク。

郷愁のないような言葉選びが、逆に心に深く響きます。

8. おやすみ (Good Night)

夜の寝かしつけのようにやわらかい小曲。

シングル版とは微妙に異なるアルバムならではのアレンジです。

9. 雪舞

静かに舞う雪を象徴的に描いた美しい小品。

冬景色を音で可視化するような、詩情豊かな作品です。

10.水車

アルバムタイトル曲、6分以上の大作フォーク。

回る水車を人生の運行に例えた歌詞が、深い感慨を呼び起こします。

🎵5thアルバム 『風来坊』 (1977年11月1日リリース)・・・同じく僕は大学1年生。

A面

1. 水色の木もれ陽

木漏れ日に揺れる景色を想起させる、優しく瑞々しいフォーク曲。

アルバム全体の幕開けに相応しい、清涼感あるメロディが胸に響きます。

2. 五色のテープ

手紙や思い出の色を象ったリリカルな表現が心にしみる一曲。

柔らかなギターと温かな歌声が記憶のフィルムをめくるようです。

3. 白い霧

幻想的でどこか切ない情景を霧に例えた叙情派ナンバー。

静かに染み入る詩的な世界が、美しい余韻を残します。

4. レクイエム8・27

短いインストルメンタルながら祈りを感じさせるミニマルな曲。

聴く者に静かに佇む時間の流れを意識させる作品です。

5. 冬の朝

澄んだ空気と凍える寒さを思わせる冬の描写が秀逸です。

季節の息吹が伝わる、静謐なフォーク・バラード。

6. 銀杏の木

秋の訪れや実りを感じさせる、香り立つような温かい雰囲気。

自然へのまなざしが丁寧に映し出された、詩情豊かな一曲です。

B面

7. それぞれの幸せ灯る頃

人生の転機と小さな幸せを、優しく包み込むように歌うフォーク。

ささやかな日常に灯る光のあたたかさが胸に沁みます。

8. 雨はやさしいオルゴール

雨音とオルゴールが睦まじく交わる、詩的で幻想的な世界。

ストリングスのアレンジが、より深い情緒を歌に添えます。

9. Bye Bye Bye

別れの瞬間に漂う清涼感と切なさを、軽やかなリズムで表現。

さよならがどこか未来への予感に変わる、美しい別離の歌。

10.Uncleあるちゅうの唄

祖父世代への想いを柔らかく歌い上げた温かな一曲。

ほのぼのした語り口が、家族の風景を穏やかに描き出します。

11.夜

夜の静けさと心の揺れを重ね描いた、叙情派ならではの佳作。

しんとした夜に溶け込む歌声が、聴く者を包み込みます。

12.風来坊

アルバムタイトル&先行シングル曲。自由と旅路を象徴する名曲。

軽快なメロディが、胸に爽やかな風を吹き込む代表ナンバーです。

名曲「思い出通り雨」と共感の拡がり

1978年の6thアルバム『思い出通り雨』では、同名シングルが大ヒット。切なさと温かさを併せ持つメロディと歌詞は、リスナーの深い共感を呼び、彼らの代表作の一つとなります。

この頃からテレビ・ラジオへの出演も増え、ふきのとうは名実ともに全国区のアーティストとして認知されていきます。

🎵6thアルバム 『思い出通り雨』 (1978年7月21日リリース)・・・僕は大学2年生。

A面

1. 影法師

先行シングルとして人気を博した代表曲。

背中に忍び寄る影のような孤独感と心の揺れが胸にしみる一曲です。

2. サヨナラと口笛

別れの切なさを口笛という軽やかなモチーフで包み込んだフォークソング。

口笛が響くたびに心がほどけ、涙が溢れるような余韻が印象的です。

3. 初恋

細坪基佳が紡ぐ、初恋のせつなさと希望を抱いた名バラード。

雨に濡れるような透明感あるメロディと詞が、胸に残ります。

4. 君をいつまでも忘れない

山木康世による、永遠の想いを誓うラブソング。

シンプルで力強い言葉が、優しいメロディにのって心に届きます。

5. ここは沖縄

沖縄県限定でシングルカットされた異色作。

南国の風情とノスタルジックな感情が織り交ざる、異文化フォークの魅力があります。

B面

6. 思い出通り雨

アルバムタイトル曲にして、都会の雨と記憶が重なる叙情バラード。

濡れた路地裏に響く歌声が、そのまま心象風景となって広がります。

7. 空を飛ぶ鳥

自由を求めて飛び立つ鳥のように、心が羽ばたくフォーク調ナンバー。

軽やかなリズムと詩情溢れる歌詞が、心に風を運びます。

8. 或る朝…

ある朝ふと目覚めて見える世界に、新たな気づきを与えるミニマルな小品。

短い時間でありながら、不思議な余韻が残る静かな一曲です。

9. 月光

月明かりに照らされる夜の静けさと、心の奥底に触れるバラード。

ゆらめく光と影を思わせるアレンジが、美しく印象に残ります。

10.哀しきゴンドラ

水上を漂うゴンドラが象徴する、切なさ漂うメロディ。

旅情漂う雰囲気が聴き手を異国の夜へと誘う、幻想的な一曲です。

音楽的な挑戦とジャンルの超越

1979年に7thアルバム『人生・春・横断』を発表し、「春雷」などを含む、彼らの叙情性がさらに洗練された作品として評価されました。

🎵7thアルバム 『人生・春・横断』 (1979年5月21日リリース)・・僕は大学3年生。

A面

1. OPENING

旅の始まりを思わせる短いインストゥルメンタル。

アルバム全体の世界観を優しく導きます。

2. 春雷

春の訪れと心のざわめきを重ねた抒情曲。

ふきのとうらしい、季節の気配を繊細に表現しています。

3. 赤い傘

雨の午後に広がる記憶と感情を詩情豊かに描いた一曲。

傘の下の距離感が切なさを際立たせます。

4. まるで気まぐれ秋の風

秋の風にたとえた揺れ動く想いを綴った歌。

淡い旋律と感情の交差が、聴く者の心を揺らします。

5. ば〜じにあ・すりむ

軽快なリズムと遊び心に満ちた異国風フォーク。

情景が浮かぶような洒脱な詞が印象的です。

6. ほととぎす

和の情緒を湛えた穏やかなバラード。

鳥の声に乗せて、郷愁と優しさが胸に広がります。

B面

7. 柿の実色した水曜日

何気ない日常の一瞬を詩情に変えたリリカルな楽曲。

暮らしの中の温もりや静けさが丁寧に描かれています。

8. おまえと生きる

人生を共に歩む相手への深い感謝を綴った名バラード。

落ち着いた響きが、聴く人の心に優しく寄り添います。

9. 風を見ていた安兵衛

風を読む風来坊“安兵衛”の姿を語る物語的楽曲。

ユーモラスな詞と語り口がふきのとうの新境地を示します。

10.沫雪(あわゆき)

春先に降る淡雪に寄せた淡い恋心を描いた佳曲。

静かな旋律と余韻が切なさを包み込みます。

13.青空

旅の終わりと未来への希望を描く明るいナンバー。

晴れやかな気持ちを呼び起こす、ポジティブな一曲です。

14.CLOSING

短いインストゥルメンタルで幕を閉じる静かな余韻。

心にじんわりと残る、柔らかなラストピース。

円熟期への助走としての70年代後半

この1970年代後半から1980年にかけての時期は、ふきのとうにとってまさに「円熟期への助走」と言える時代でした。細坪の優しさあふれるボーカルと、山木の深い歌詞世界が調和し、二人の音楽はより完成されたものへと成長していきました。

彼らの楽曲は単なる時代の流行に留まらず、日本人の心に根差す「風景」として、多くの人々に長く愛され続けていきます。

1980年以降の「ふきのとう」の模索

試行錯誤と進化の1980年代

多様化する音楽シーンの中で

1980年代に入り、日本の音楽シーンはニューミュージックやポップス、ロックといったジャンルが勢いを増し、多様化が加速しました。ふきのとうもまた、こうした時代の中で自らの音楽性を守りながら、新たな表現の可能性を模索していきます。

その後のアルバム!

8th D.S.ダルセーニョ 1981年5月21日

9th Sketch 1982年11月21日

10th 011 1983年11月21日

11th 北極星 1985年4月21日

12th 星空のページェント 1986年8月1日

13th 金色の森・銀色の風 1989年9月27日

14th Heartstrings(ハートストリングス) 1991年6月21日

『D.S.ダルセーニョ』からの転機

1981年にリリースされた9thアルバム『D.S.ダルセーニョ』では、フォークを基盤としつつも、洗練されたアレンジやシンセサイザーの導入により、より都会的なサウンドを展開しました。叙情性や温かみのあるメッセージ性はそのままに、新しい感覚を取り入れた意欲作でした。

表現の幅を広げる連作

その後も、『Sketch』(1982年)、『011』(1983年)、『北極星』(1984年)と立て続けにアルバムを発表。各作品では、ロック色の強い曲や壮大なバラードといった新機軸が試みられ、ふきのとうの音楽的な幅が格段に広がっていきます。単に過去のスタイルに留まることなく、時代に応じた進化を続けていたのです。

個々の表現への目覚め

この頃から、細坪基佳はボーカリストとしての魅力を活かしたライブ活動を強化し、山木康世は作詞・作曲家としての提供活動に力を入れるようになります。ふきのとうとしての活動は継続しつつも、徐々にソロアーティストとしての方向性も模索するようになっていきました。

分岐点、そして解散へ

表現の深化とそれぞれの志向

1986年の『星空のページェント』、1987年の『ever last』では、二人の成熟した視点とパーソナルなメッセージが色濃く表現されました。アルバムを重ねるごとに、それぞれの音楽的な志向が明確になり、独自の道を歩み始める土壌が築かれていきます。

集大成、そして決断

1989年に発表された『金色の森・銀色の風』は、ふきのとうの円熟期を象徴する作品でありながら、終章を予感させる空気を孕んでいました。洗練されたサウンドと深みのある歌詞は、まさに集大成と呼ぶにふさわしい完成度でした。

1991年には最後のオリジナルアルバム『Heartstrings』を発表し、同年中に全国ツアーを実施。そして1992年、ふきのとうは約20年にわたる活動に幕を下ろすことになります。

再会、そして現在へ

ソロとしての歩み

解散後、細坪基佳はアコースティックライブを中心に全国各地を巡り、自身のソロ曲に加えてふきのとう時代の楽曲も大切に歌い継いでいます。円熟味を増した歌声と穏やかなステージングは、長年のファンのみならず若い世代にも支持されています。

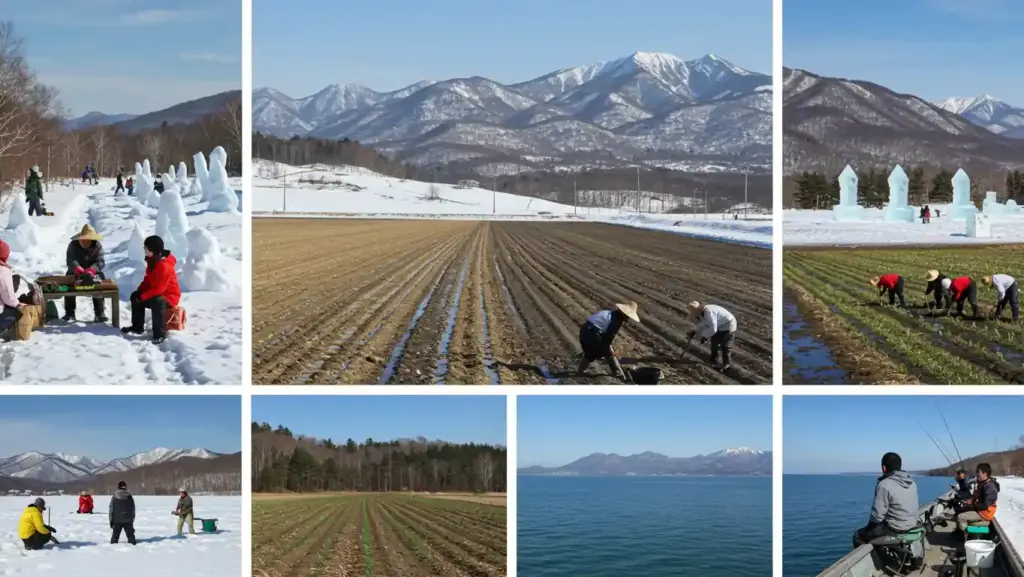

一方の山木康世は、北海道の風土や人々の営みをテーマにした音楽活動を展開。地元密着型のイベント参加や後進の育成にも取り組みながら、彼独自のフォーク表現を深めていきます。

ハーモニーは永遠に

2002年には一時的な再結成としてジョイントライブを行い、多くのファンの歓喜を呼びました。その後もイベント等での共演はあったものの、本格的な再結成は行われていません。互いに確立されたソロアーティストとしての道を尊重し合っているからこそ、現在の関係性があるのでしょう。

ふきのとうが遺した楽曲群は、世代を超えて歌い継がれています。彼らの音楽には、時代や流行に左右されない普遍性と、北の大地の空気が今も生きています。

ふきのとうの歴史・・・最後に「僕の歴史と」

下の一覧表にあるように、「ふきのとう」の歴史は、僕が高校1年の頃から大学を卒業する1981年3月まで、ぴったりと重なっています。

特に、大学時代には彼らのLPを何度も何度も聴き込みました。中でも、下記に挙げた7枚のアルバムは、まさに僕の青春そのもの。「ふきのとう」=大学4年間=彼女との大切な時間

僕の中では、そんな等式が自然と出来上がっていたのです。

東京、世田谷区・東松原のアパートの一室は、まるで「ふきのとう」の想い出箱のようでした。

遠く離れた土地で募る望郷の思いもあれば、自由気ままな生活の快感もありました。

麻雀仲間と過ごした楽しい日々、すてきな彼女とのかけがえのない時間。

笑いと涙が交錯し、幸福感と別れの辛さが胸を満たしていたあの頃――。

そして、いつもそこには「ふきのとう」の歌が寄り添ってくれていたのです。

僕も大分で就職後、西大分にあるライブハウス「ブリックブロック(BRICK BLOCK)」へ細坪さんのソロコンサートを2回見に行きました。年をとっても衰えない彼の歌唱力に驚かされましたね!!

では、僕の勝手なBest30【ふきのとう】編―を次の記事から開始します。是非ご期待ください。

コメント