【6月22日】は、斉藤 和義の誕生日- 『やさしくなりたい 』をご紹介!

1966年6月22日、斉藤和義は栃木県に生まれました。

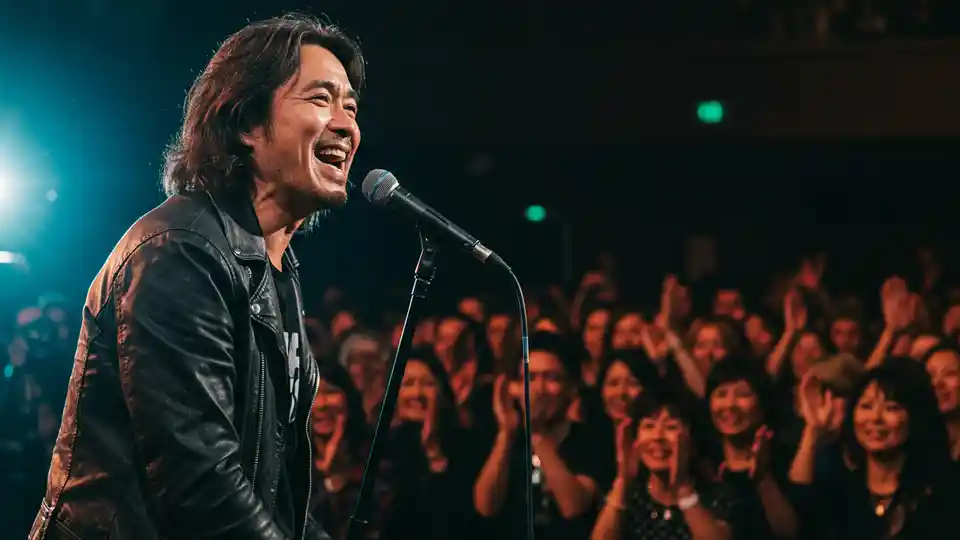

中学時代にギターと出会い、洋楽をコピーする中で音楽の楽しさに目覚めたといいます。1993年、デビュー曲『僕の見たビートルズはTVの中』で脚光を浴びた彼は、以降30年以上にわたり、第一線で活躍し続けています。日本のロックシーンにおいて、これほど長く、変わらず“我が道”を貫いてきた存在はそう多くありません。

彼の楽曲は、ブルース、ロックンロール、フォークをベースに、飾らない言葉と独特のリズム感で構成されています。

それは派手さよりも「芯のある音楽」を重視した証であり、聴けばすぐに“斉藤和義節”だと分かる個性となっています。

まずはYoutube動画の(公式動画)からどうぞ!!

🎵 クレジット情報

斉藤和義 – やさしくなりたい (2011年11月2日リリース、斉藤和義39枚目のシングル)

作詞・作曲・編曲:斉藤和義 edit:スミス(クレジット上)

監督:スミス(製作者表記より)([twitter.com][1])

作品紹介(2行)

テレビドラマ『家政婦のミタ』(平均視聴率40%超)の主題歌で、静かな慈愛と強さを兼ね備えたメッセージが心に深く響くロック・バラードです。

🎭 先に、面白エピソード!から・・・

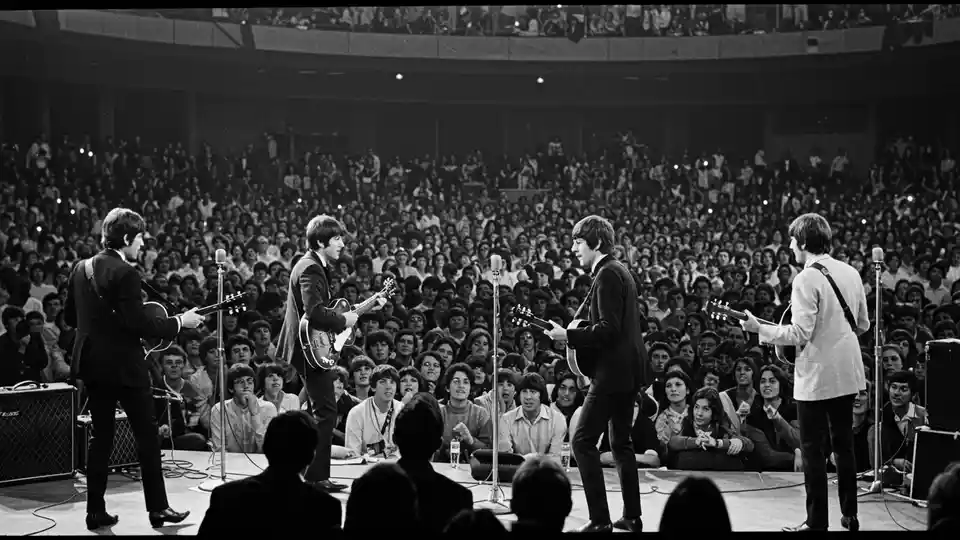

- ビートルズ風MV

紹介したミュージックビデオは、1966年の日本武道館公演を模したビートルズ風ライブが舞台。斉藤和義が“ジョン・レノン”、リリー・フランキーが“ポール・マッカートニー”を演じる(気がつきましたか?)など、登場キャストは前作のオマージュ設定を踏襲しつつ役割を逆転させた構成です。セットも原寸に近く再現された本格仕様で、斉藤の“ビートルズ愛”が随所に感じられます。

でも、一番似ているのは、ジョージ・ハリソンですね!!( ;∀;)

- ドラマ効果でロングヒット

初の民放ドラマ主題歌として発表後、『家政婦のミタ』の大ヒットに伴い楽曲の売上や配信数も急上昇。「フル配信100万件」「CD売上10万枚超」を記録し、斉藤和義自身にとっても代表曲のひとつとなりました。

僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫

| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |

| 曲のリリース年 | 2011 | ||||||||

| 僕が聴いた時期 | ● |

僕がこの曲『やさしくなりたい』を初めて聴いたのは、2011年のリリース直後の頃だったと思います。

当時はサラリーマンとしてのキャリアも終盤に差しかかっており、最終配属先の営業店で働いていました。仕事はなかなかハードでしたが、それでも仲間と助け合いながら、日々充実した時間を過ごしていました。

最近では、部下や同僚を飲みに誘うことにも気を遣う時代になったと聞きますが、当時はまだ職場の仲間や取引先との懇親会が活発に行われていて、よく二次会でスナックに立ち寄ることもありました。

前置きが長くなってしまいましたが——実を言うと、この『やさしくなりたい』を初めて耳にしたのも、そんなスナックの一場面だったのです。ドラマ『家政婦のミタ』は見ていませんでしたが、それが主題歌として使われていたこともあって、大ヒットしたんですね。

言われてみれば、あの頃どこのスナックに行っても、誰かがこの曲を必ず歌っていましたね。今さらながら、なるほど、そういうことだったのかと合点がいきました。

不器用で、誠実なロックンローラー

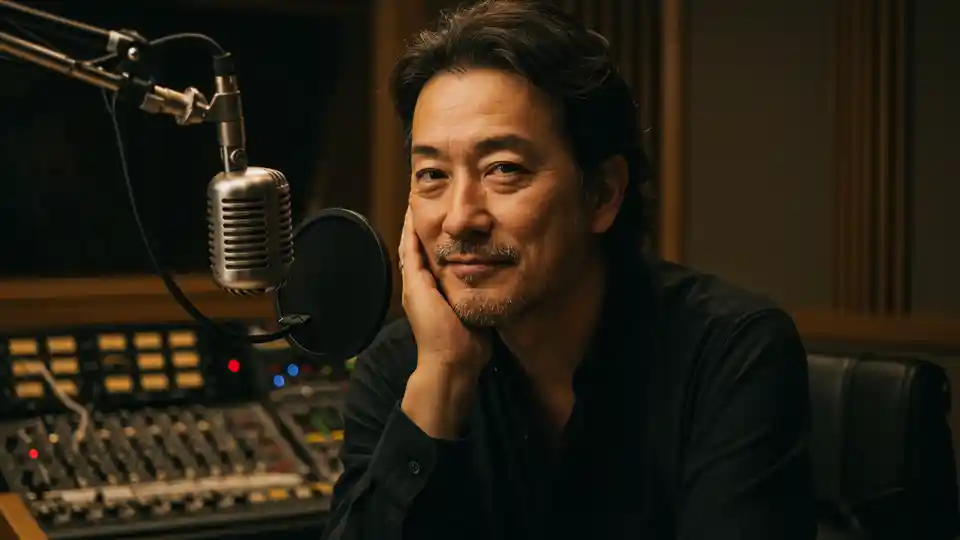

飄々とした風貌の奥にある、熱

普段の斉藤和義はどこか飄々(ひょうひょう)としていて、ユーモアを交えながら語る姿が印象的です。しかし、ギターを構え歌い出すと、その目に宿る光と表現力は圧倒的。

静かに熱をたぎらせるタイプのロックンローラー——それが彼の本質かもしれません。

自己主張を声高にすることなく、けれど譲れない信念を音で語る。そうした佇まいが、世代を問わず多くのリスナーを惹きつけているのです。

『やさしくなりたい』が生まれた時代

「2011年」という特異点

災厄と喪失が覆った年

2011年3月11日、日本は東日本大震災という未曽有の国難に直面しました。

その後に起きた福島第一原子力発電所事故も含め、人々は日常の崩壊と“国家レベルの不確かさ”に直面しました。

津波の映像、増え続ける犠牲者数、消えた町——あまりにも現実離れした光景に、誰もが言葉を失いました。東京をはじめ全国各地で節電の呼びかけが続き、街は暗く、コンビニやスーパーには品物が届かず、日常が大きく揺らいだ年でもありました。

メディアと現実の乖離

当時のメディアでは「絆」や「がんばろう日本」といったスローガンが繰り返され、震災に対する支援や応援のムードが盛り上がっていました。その一方で、放射能や風評被害に関する情報の錯綜により、政府・マスコミへの不信感が急速に広がります。

表面的な「がんばろう」という言葉だけでは癒されない、もっと本質的な“痛みの共有”が求められていた時代だったと言えるでしょう。

その時、鳴り響いた「やさしさ」

飾らないロックが心を撃ち抜く

2011年11月2日。斉藤和義の39枚目のシングル『やさしくなりたい』がリリースされました。

それは、ドラマ『家政婦のミタ』(日本テレビ系)の主題歌として制作されたもので、放送開始直後から全国的な注目を集めます。(残念ながら、僕は見ておりません!)

ドラマの人気とともに、この曲も爆発的に支持され、オリコン週間チャートでは4位を記録。

同年のレコチョク年間ダウンロードランキングでは10位にランクインするなど、広く浸透していきました。しかし、単なる“タイアップソング”で終わらなかったのは、この楽曲が当時の空気と真っ向から響き合っていたからです。

ポップ全盛の裏で求められていた“本音”

2011年の音楽チャートを見れば、AKB48の『フライングゲット』が年間1位。K-POPやダンスミュージックも強く、エンタメとしての明るい曲調が主流でした。

それはそれで、世の中の気分を前向きにさせる役割を果たしていたとも言えます。

けれど、心の底から湧き上がる「不安」や「痛み」には、きらびやかな音では届かない——

そうした“本音の音楽”を待っていたリスナーの耳に、斉藤和義のこの一曲はまっすぐに突き刺さったのです。

歌詞が描く「影」と「光」のリアリズム

「地球儀を回して」——理想と現実のコントラスト

地球儀を回して世界100周旅行

キミがはしゃいでいる まぶしい瞳で

光のうしろ側 忍び寄る影法師

曲冒頭のこの描写には、無邪気な理想の世界と、現実の厳しさが同時に並置されています。

楽しい未来を夢見る一方で、その背後には必ず“影法師”が忍び寄ってくる。

この表現が持つ二重構造は、震災後の日本社会の縮図のようでもあります。復興を信じたい気持ちと、それを妨げる不安や社会構造への疑念。光と影を対にして描くことで、この曲は「どちらかだけでは成立しない世界」を丁寧に描き出しているのです。

「愛なき時代に生まれたわけじゃない」という反語

愛なき時代に生まれたわけじゃない

キミといきたい キミを笑わせたい

この一節には、時代への強い問いかけがあります。

「本当にこの時代は愛があるのか?」という疑念が込められているからこそ、「そうじゃない」と否定することで、前向きな意志が浮かび上がります。

“やさしくなりたい”というのは、単なる甘い言葉ではありません。

傷ついた現実を前提に、それでも誰かにやさしくしたいと願う——それは、ある種の「抵抗」であり、「祈り」なのです。

「サイコロ」の哲学が教えること

人生はゲームじゃない、でも双六に似ている

サイコロ転がして

1の目が出たけれど

双六の文字には「ふりだしに戻る」

キミはきっと言うだろう 「あなたらしいわね」 と

「1つ進めたのなら よかったじゃないの!」

この部分は、シンプルながら奥深い比喩で、人生の“ままならなさ”と“希望”の関係を描いています。

1の目が出て、ふりだしに戻る——それは人生の失敗、挫折、不運の象徴とも言えます。

けれど、それを責めたり悲観するのではなく、「進めただけでいいじゃない」と笑い飛ばす「キミ」の存在が、この曲の核をなしています。

サウンドと歌唱が生む“本物”の説得力

声が語る「静」と「動」

斉藤和義のボーカルも、この楽曲の大きな魅力のひとつです。

Aメロでは抑えめで語りかけるように始まり、サビでは絞り出すように叫ぶ——この緩急が、感情の波を自然に生み出します。

また、「強くなりたい」と「やさしくなりたい」が常に対で歌われることで、やさしさは決して弱さではなく、強さの延長線上にあるものだと提示されています。

皮肉屋のロッカーが歌う「希望」の重さ

『ずっとウソだった』からの軌跡

斉藤和義は、震災直後に発表した自主制作曲『ずっとウソだった』でも話題を呼びました。

これは原発事故や情報操作に対する疑念(特に気をつけたい事象です!!)を、皮肉たっぷりの歌詞で表現した楽曲で、彼の強い社会的姿勢がうかがえる作品です。

それだけに、『やさしくなりたい』でストレートに“希望”を語った時、多くの人が「斉藤和義が言うのだから信じたい」と思ったのではないでしょうか。

彼は、きれいごとを嫌うリアリストです。その彼が、リスクを承知で「やさしくなりたい」と言い切った——だからこそ、その言葉は空虚なスローガンではなく、血の通った「願い」として響いたのです。

結び:この曲が私たち自身の物語になる時

誰しも、人生の中で「ふりだしに戻る」瞬間を経験します。

頑張っても報われない。努力が無駄に思える——そんな時、「1つ進めたのなら よかったじゃないの!」と声をかけてくれる誰かがいたら、どれほど救われることでしょう。

そして今度は、あなた自身がその「誰か」になる番かもしれません。

コメント