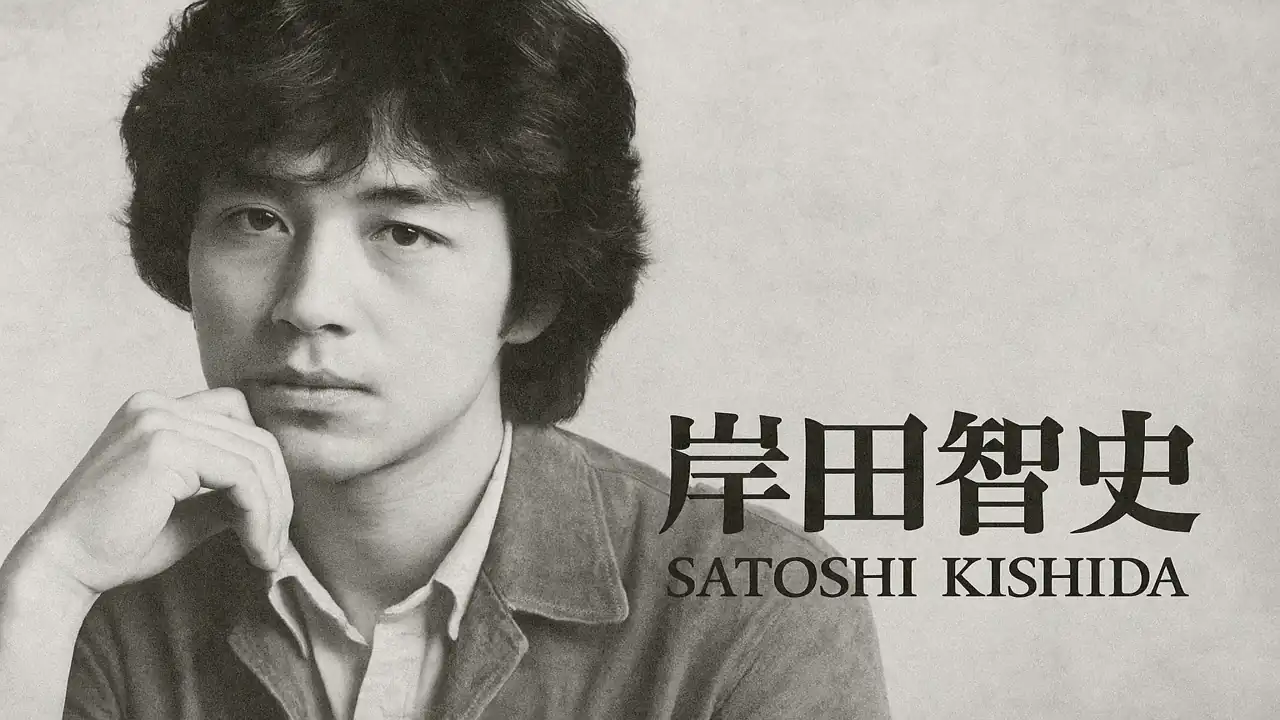

今日は、岸田智史さんの誕生日です。

4月18日は、シンガーソングライター・俳優として1970年代後半から80年代にかけて活躍した岸田智史(きしださとし)の誕生日です。1977年にドラマ『愛と喝采と』で脚光を浴び、同年の代表曲「きみの朝」は叙情的なメロディと優しい歌声で大ヒット。

繊細で内省的な表現が、時代の空気と共鳴し多くの若者の心を捉えました。また、俳優としても『青春の門』などに出演し、その誠実な佇まいと清潔感あふれる演技で支持を集めました。音楽活動を中心に、岸田の世界観は常に静かな余韻を残します。

🎬Youtube動画(公式音源)で『重いつばさ 』の楽曲紹介です。

まずは、岸田敏志さんの公式チャンネル動画から。

✅ 公式動画です。

クレジット:

重いつばさ · 岸田智史(現:岸田敏志)

作詞:川崎洋/作曲:岸田智史/編曲:梅垣達志

© 1980 CBS・ソニー(TBSドラマ『1年B組新八先生』主題歌)

2行解説:

1980年、TBSドラマ『1年B組新八先生』の主題歌として大ヒット。

爽やかさと切なさを併せ持つメロディが、青春の記憶を呼び起こす名曲。

▶️ 次も、岸田敏志公式チャンネルより:「重いつばさ」ライブ映像

✅ 公式動画です。

クレジット:

重いつばさ · 岸田敏志

岸田敏志コンサートツアー2021「〜僕はここから歩き出す〜」より(@横浜パラダイスカフェ)

2行解説:

1970年代から活躍する岸田敏志が、自身の名曲を穏やかに再演。

円熟した歌声と温かなアコースティックサウンドが胸に沁みるライブ映像。

僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫

| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |

| 曲のリリース年 | 1980 | ||||||||

| 僕が聴いた時期 | ● |

僕がこの曲を初めて聴いたのは、大学生の時です。

テレビドラマを見る習慣はなかったので、TBS系学園ドラマ『1年B組新八先生』の主題歌ということは多分知っていたと思いますが、このドラマをきっかけにこの曲を知ったのではないと思います。

よく思い出せません。もう45年も前のことですので(;”∀”)

ただ1977年にリリースされた「きみの朝」の大ヒットにより、抒情的な感情を奏でるミュージシャンであることは知っていましたし、「きみの朝」も大好きでした。でも、今彼を語るとなると、やはり今回紹介する「重いつばさ」になります。

以下で解説しますが、「重いつばさ」は自戒するように切々と歌い上げる感じが好きですねぇ!!僕の好みはこっち系です。

心にそびえる「重いつばさ」――岸田智史が遺した青春の記憶と飛翔のメッセージ

1980年4月21日にリリースされた「重いつばさ」は、シンガーソングライター岸田智史(のちの岸田敏志)による代表曲の一つです。TBS系学園ドラマ『1年B組新八先生』の主題歌としても広く知られていますが、その存在感は単なるドラマソングに留まりません。本稿では、この楽曲がもつ文学性、音楽的完成度、そして時代背景に焦点を当て、深く掘り下げてまいります。

1980年という時代――「重いつばさ」が飛び立った風景

社会と文化の転換点

「重いつばさ」がリリースされた1980年、日本は変革の渦中にありました。前年末に勃発したソ連のアフガニスタン侵攻への抗議として、日本政府は7月のモスクワ五輪のボイコットを決定。6月には大平正芳首相が急死し、政治的にも不安定な空気が漂っていました。

一方、若者文化はポップで自由な空気に包まれ、原宿では「竹の子族」が注目を集め、「ルービックキューブ」が全国的にブームとなるなど、社会の片隅には解放感も混在していたのです。

音楽シーンの潮流

フォークソングの素朴な風合いから、都会的で洗練された「ニューミュージック」への移行期にあった1980年、岸田智史の音楽はまさにその過渡期を象徴する存在でした。同年には、もんた&ブラザーズの「ダンシング・オールナイト」やクリスタルキングの「大都会」、シャネルズの「ランナウェイ」などがヒットを記録し、音楽のジャンルが広がりを見せていました。

岸田智史という表現者――歌と演技を往還した軌跡

教職志望から音楽へ

1953年4月18日、岡山県真庭郡(現・真庭市)に生まれた岸田智史は、教師を目指して京都教育大学に進学。しかし、在学中に体調を崩し、陸上競技の道を断念。その挫折を契機に音楽に出会い、表現者としての道を歩み始めます。

メジャーデビューと転機

1976年、「蒼い旅」でCBSソニーよりデビュー。1979年には、ドラマ『愛と喝采と』の挿入歌「きみの朝」が大ヒット。清らかな声と情感豊かなメロディが広く受け入れられ、シンガーソングライターとしてだけでなく俳優としての活動も本格化します。

名曲「重いつばさ」と改名後の展開

1980年、『1年B組新八先生』で主演を務めるにあたり、自ら主題歌「重いつばさ」を書き下ろしました。2000年には本名である「岸田敏志」へと改名し、以降は舞台俳優や音楽監督としても活躍。テレビから舞台へ、音楽から演劇へとその表現の幅を広げ続けています。

歌詞に込められたメッセージ――川崎洋の詩的世界

作詞を手がけたのは詩人・川崎洋(1930〜2004)。詩集や絵本の世界でも評価の高い彼は、この曲の歌詞に高い文学性を持ち込みました。

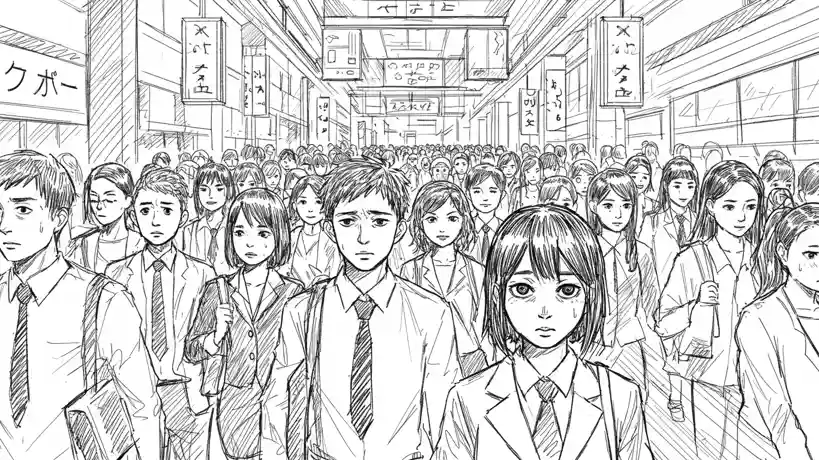

ことばだけの優しさは、いらない

冒頭の一節「いらない もういらない/ことばだけのやさしさは」は、表面的な慰めでは心は癒えないという若者の本音を突いています。理解されたい、共感されたいという切実な願いがにじむ出だしです。

群れからの離脱、時間からの解放

「おとなしい羊の群れから飛び出したいのだ」「流れない時間の岸から羽ばたきたいのだ」といったフレーズは、学校や社会に漂う同調圧力からの脱却を望む心理を象徴しています。これは当時の若者だけでなく、今を生きる人々にも響くメッセージです。

傷を抱えた希望の翼

「どうしようもないきのうを持ってしまったが/どうにかできるあしたがあるさ」というリフレインは、痛みを抱えたままでも前へ進もうとする力強い意志を感じさせます。この肯定感と静かな勇気が、この曲を特別なものにしているのです。

音楽構成とアレンジ――過剰にならない美しさ

メロディ構成

岸田が作曲を手がけたメロディは、内省的な出だしから徐々に昂揚し、サビで解放感へと到達する構成となっています。感情の波を追いかけるような旋律は、聴く者の心を自然と引き込んでいきます。

アレンジの妙

編曲は梅垣達志。アコースティックギターを基調とし、抑制の効いたストリングスが情感を支えます。全体として控えめながら、歌詞とメロディの持つメッセージを最大限に生かしたアレンジで、過度な演出を避けつつ深い印象を残します。

『1年B組新八先生』と音楽の融合

スピンオフから生まれた独立作

『1年B組新八先生』は、あの『3年B組金八先生』のスピンオフ的な立ち位置で企画され、1980年4月から9月までTBS系で放送されました。主演を務めた岸田は、主題歌も自ら歌うというユニークなスタイルでドラマと音楽を融合させました。

もし岸田が金八先生だったら?

興味深い逸話として、岸田は当初『金八先生』の主演候補でしたが、「きみの朝」ヒットによる多忙さから辞退。結果的に武田鉄矢が抜擢され、のちに日本ドラマ史に残る名作となりました。一方で、岸田は『新八先生』で自らの表現の場を得ることとなり、異なるアプローチで教育と青春を描き出しました。

色褪せぬ魅力――「重いつばさ」が今なお語りかける理由

「重いつばさ」は、世代を越えて人々の心に寄り添う楽曲です。

感情の揺らぎや、社会に対する違和感、自分らしく生きることへの渇望といったテーマは、いつの時代も共通しています。特に今の若者たちが直面している“見えない圧力”や“空虚なつながり”という課題とも共鳴し、再評価の声が高まることもうなずけます。

また、岸田智史(敏志)というアーティストの誠実な姿勢が、決して飾らずとも人の心を打つ表現に結実していたことも、この曲の根強い支持につながっているのではないでしょうか。

まとめ:時代の空を越えて羽ばたく「重いつばさ」

岸田智史の「重いつばさ」は、1980年の日本に生きる若者たちの揺れる心を見事にすくい上げた名曲です。

それはまた、現代を生きる私たちにとっても、「いまの自分を肯定し、前に進むための静かな力」を与えてくれる存在でもあります。

コメント