★「長渕剛」について詳しくは➡こちらのWikipediaでどうぞ!

僕の勝手なBest15:【長渕剛】編 – 第6位『乾杯』をご紹介!

僕の勝手なBest15【長渕剛】編の、第6位は名曲『乾杯』です。おそらく、もっと上位だと考えていた人多いでしょうね。当然1位でもおかしくない曲です。

「人生の節目に寄り添う歌」として、今もなお幅広い世代に歌われるこの曲は、単なる“お祝いソング”の枠をはるかに超えた、多くの人の心に佇む穏やかな空気ような存在です。

🎥 冒頭で味わう映像体験──2本の『乾杯』

【映像①】原点の純粋さを感じるオリジナル音源

▶️ 長渕剛 – 乾杯(オリジナル映像)

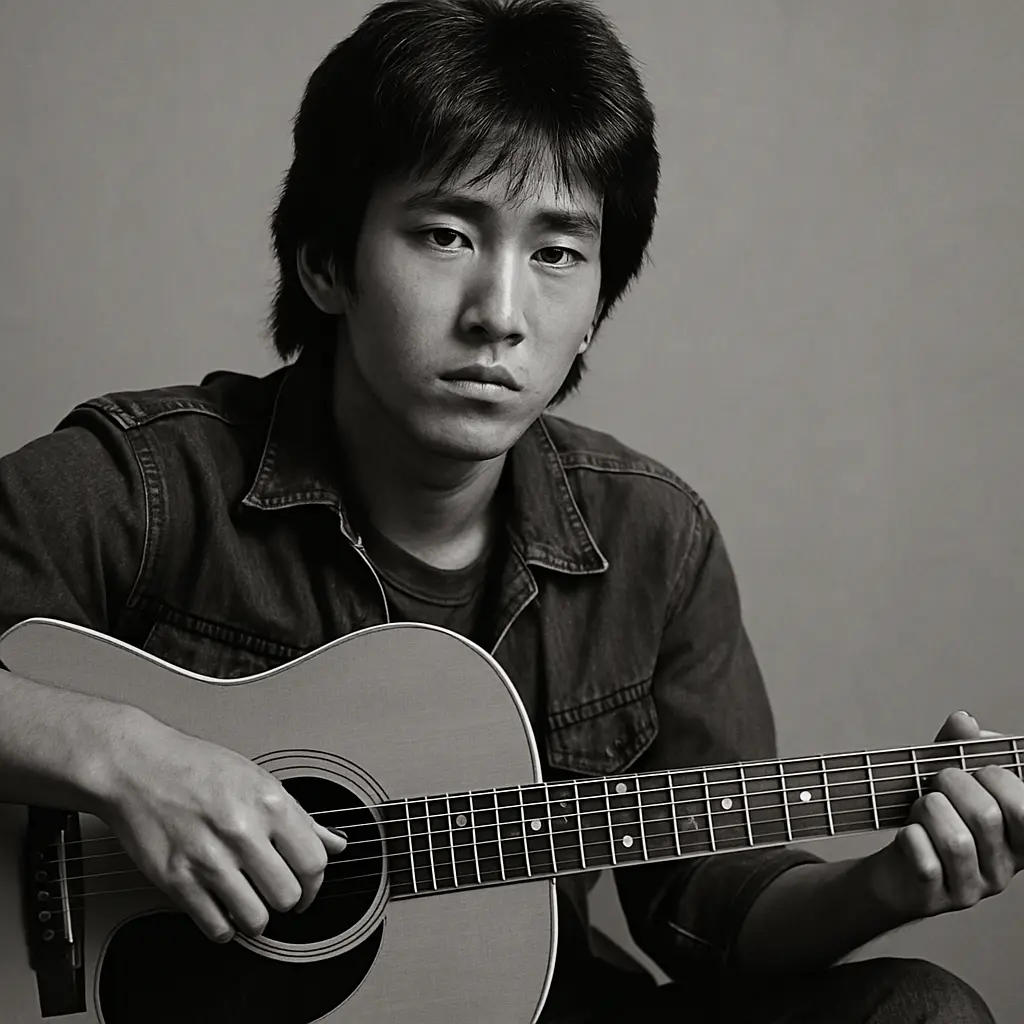

静かなギターと語りかけるような歌声が印象的。初期の長渕の声には、揺れる想いと未完成の誠実さが滲んでおり、大切な手紙を読み上げているかのようです。

次はライブバージョンです。

『『乾杯』は、なぜ今も聴かれ続けているのか

『乾杯』は1980年にリリースされました。当時まだ20代半ばだった長渕剛が書いたこの曲は、驚くほど成熟した視点を持っています。ギター一本で言葉を語りかけるような構成が、聴く人それぞれの“節目”と静かにリンクしていきます。

私自身、この曲が発表されたときは大学4年生で、社会に出る直前の時期でした。だからこそ、特別な思い出とともに心に刻まれた楽曲です。長渕の声が一言ごとに胸に響き、人生の応援歌として深く残っています。

一節ごとに読み解く『乾杯』

青春を象徴するフレーズ

歌詞の冒頭には「固い絆」や「青春の日々」といった言葉が並びます。これらは、言葉に尽くせない友情や思い出を象徴しており、聴き手の記憶と自然に重なります。

また「傷つき、喜び」という対比的な表現は、まさに青春の揺れ幅を端的に表しているといえるでしょう。

サビに込められた願い

サビに入ると一転して「乾杯!」と力強く呼びかけ、友の旅立ちを寿ぐフレーズへと展開します。ここで繰り返される「大きな舞台」という言葉は、人生の新しい門出を祝福しつつ、長い旅の始まりを強く意識させます。

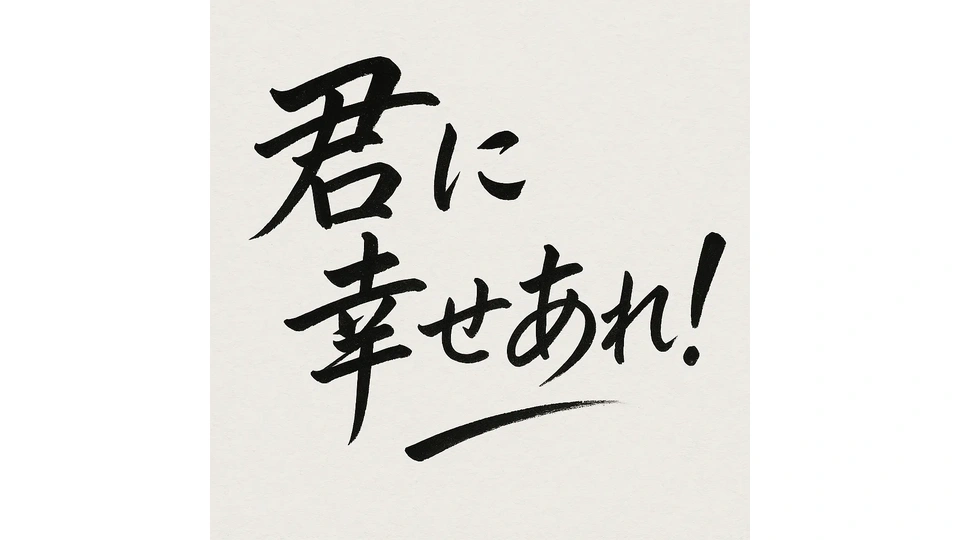

最後の「君に幸せあれ」という直球のメッセージには、惜別と祈りが同居しており、単なる祝福にとどまらない深みを感じます。

『乾杯』は“人生の対話”

節目だけではない普遍性

この曲は結婚式や卒業式で歌われる定番ですが、それだけでなく、再出発や失敗からの立ち直りといった場面にも力を与えてくれる一曲です。

単なる「泣かせる歌」ではなく、「自分を立て直す歌」だからこそ、何十年経っても色褪せないのでしょう。

変革のただ中で生まれた一曲

1980年代の社会背景

日本は高度経済成長の終焉とバブル前夜の入り口に立っていました。価値観が揺れ動くなかで、人々は精神的な拠り所を求めていました。

1984年に発表された『乾杯』は、そうした空気の中で人々の心に真っ直ぐに届き、時代を象徴する存在となったのです。

心を打つ旋律と等身大の言葉

シンプルな編曲の強みとサビ

シンプルなメロディーとアコースティックギターの響きが、派手さはなくとも温かさを湛えています

サビでは自然と感情が高まり、思わず口ずさみたくなる。まさに「人生のBGM」として多くの人に愛され続けています。

『乾杯』は“節目の歌”ではなく“人生の対話”

この曲は結婚式や卒業式で歌われる機会が多いですが、実はそれだけではもったいない。

人生の分かれ道、再出発、失敗や後悔──そんなすべての局面で、この歌が力をくれます。

「泣かせる歌」ではなく、「自分を立て直す歌」。

それが、『乾杯』という楽曲が何十年も人々の心に残り続けている理由だと、僕は思います。

変革のただ中で生まれた一曲

1970年代末から1980年代初頭にかけて、日本は高度経済成長期の終焉を迎え、バブル経済直前の揺れ動く時代に突入していました。人々の価値観は次第に変化し、経済的豊かさの中で新たな精神的拠り所を模索し始めていたのです。文化や音楽の分野でも多様化が進み、フォークソングからシティポップ、ロック、ニューウェイヴに至るまで、ジャンルの垣根を越えた表現が活発化していきました。

そんな中、1984年に長渕剛が発表した『乾杯』は、まさに時代の転換点を象徴するような存在感を放ちました。この年、日本はロサンゼルス五輪の盛り上がりに沸き、エレクトロニクスやパソコンといった新たな技術が一般家庭へと浸透し始めた時期でもあります。社会構造やライフスタイルが劇的に変わるなかで、長渕の歌は人々の内なる感情、すなわち不安・希望・繋がりといった普遍的なテーマに、真っ直ぐに向き合っていました。

『乾杯』は単なるヒットソングではなく、当時の日本人が抱えていた心の空白を埋めるように、多くの共感を呼び起こした作品だったのです。

心を打つ旋律と等身大の言葉

『乾杯』の魅力の根幹にあるのは、そのシンプルなメロディーと、誰の心にもすっと入ってくる言葉の力です。アコースティックギターを主軸にした編曲は、派手さこそありませんが、静かな温もりをたたえ、聴く人の心に優しく寄り添います。特にサビに至る部分では、自然と感情が高まり、共に口ずさみたくなるような親しみやすさがあります。

「君に幸せあれ・・・」という言葉には、ただの祝福に留まらず、別れを惜しむ切なさや、未来への願いが静かに込められています。一見明るい表現の中に、過ぎ去った日々への惜別や、これから始まる道への覚悟が内包されているため、多くの人の人生の節目で自然と選ばれる一曲となったのです。

この二重性――祝福と別れ、喜びと哀しみを同時に包み込む言葉の使い方は、長渕の作詞家としての力量を如実に示すものであり、『乾杯』がこれほどまでに長く愛され続ける理由のひとつでもあります。

長渕剛という表現者――信念と誠実の軌跡

1956年に鹿児島で生まれた長渕剛は、1978年に『巡恋歌』でデビュー。初期はフォークを軸に活動していましたが、次第にロックやブルース、さらにはカントリーなど多彩なジャンルを取り込み、独自の音楽スタイルを築いていきました。ジャンルにとらわれることなく、常に自分の言葉と感情をぶつける姿勢が、彼の音楽を特別なものにしています。

特筆すべきは、ライブでの圧倒的なエネルギーと観客との強い一体感です。形式に縛られず、その瞬間ごとの感情を全身で伝えるスタイルは、パフォーマーというより、”語り手”としての印象を強く与えます。彼が憧れたボブ・ディランやジョン・レノンといったアーティストの精神性を継承しつつも、日本的な情緒や人間関係の機微を描写する点において、長渕は唯一無二の存在です。

彼の音楽には常に“誠実さ”が通底しています。流行に迎合することなく、正面から自身の人生と向き合い続けるその姿は、作品全体に深みを与え、聴き手の心を静かに打つのです。

『乾杯』が輝いた音楽シーンの背景

1980年代の日本の音楽界は、まさに百花繚乱。シティポップの隆盛、テクノポップの台頭、アイドルブームの加速と、音楽の消費スタイルも大きく変化していました。松田聖子や中森明菜といったスターがテレビや雑誌を席巻する一方で、岡村靖幸、サザンオールスターズ、RCサクセションなど、個性的な表現者たちも独自の立ち位置を確立していました。

このような中で、長渕剛は特に“男性たちの共感を集めるアーティスト”としての地位を固めていきます。自分自身と向き合う姿勢、社会や人間関係のリアルな葛藤を歌に込めるスタンスが、熱量のある支持を得る大きな要因となりました。

『乾杯』が発売された1984年は、東京ディズニーランド開園からわずか1年後。日本社会が未来に対して明るい夢を抱く一方で、どこか心にぽっかりと空いた感情を抱えたまま進んでいた時期でもありました。その“隙間”に、長渕の言葉がそっと入り込み、人々の共感を呼んだのでしょう。

制作秘話とライブに込められた真実

『乾杯』の制作当時、長渕剛は自らの過去や家族との関係、人生の分岐点での想いを振り返る中で、この楽曲を生み出したとされています。関係者の証言によれば、歌詞には実際の経験や心情が色濃く反映されており、あえて抽象的な表現を用いることで、聴き手が自らの体験と重ねやすいよう配慮されていたとのことです。

また、長渕のライブでは、この曲が特別な空気を生み出す場面が多く、時には涙を流しながら歌い上げる姿も見られました。会場全体が静まり返り、言葉以上のメッセージが伝わる――そんな瞬間を目の当たりにしたファンも多くいます。こうした“体温のある音楽”が、録音された音源以上の感動を呼び起こし、『乾杯』という楽曲の本質を浮き彫りにしてきたのです。

節目の場面に寄り添う現代の定番曲

今や『乾杯』は、卒業式、送別会、結婚式、転勤など、人生のさまざまな節目で歌われる定番曲となっています。その理由は、歌詞が描く情景が特定の時代や状況に依存せず、誰にとっても「共通する感情」をすくい上げているからです。

喜びと別れが交錯する場面において、人は何を語ればよいのか迷うもの。そんなとき、『乾杯』は言葉にできない想いを代弁してくれる存在となり、心の奥深くに響き渡ります。

実際に、卒業シーズンにはSNSなどで「友人と『乾杯』を歌って泣いた」といった投稿が見受けられ、世代を越えて共有される“人生のBGM”としての役割を果たしていることがわかります。

終わらない共鳴――『乾杯』が残す未来

『乾杯』は、ただの懐かしさを誘う名曲ではなく、社会や個人の変化に呼応しながら、常に新しい意味を持ち続けている稀有な存在です。現代においても、孤独や不安を抱える若者がこの曲を通じて「誰かと繋がっている」と感じることができる――その力は、音楽が持つ根源的な意義を改めて実感させてくれます。

長渕剛という表現者の本質は、時代や流行に左右されることなく、常に“人間の真実”に目を向けている点にあります。その姿勢こそが、『乾杯』を時を超えて輝かせ続ける最大の要因でしょう。

この楽曲がもたらした感動は、過去のものではなく、今も、そしてこれからも、人々の人生に静かに寄り添っていくはずです。

僕の勝手なBest15:【長渕剛】編はこちらからどうぞ!!!

コメント