★「長渕剛」について詳しくは➡こちらのWikipediaでどうぞ!

いよいよ『僕の勝手なBest15:【長渕剛】編』も残すところ3曲となりました。

堂々のBest3は『風は南から』です。

デビュー作に吹き込まれた“風”のメッセージ──『風は南から』再考察

はじめに

長渕剛が1979年に発表したデビューアルバム作『風は南から』。その表題曲には、彼の音楽的原点と初期の詩情が刻み込まれています。本稿では、この楽曲が持つ魅力と、当時の音楽シーンとの関係、アルバム全体に込められた世界観を多角的に考察します。

映像と視覚で追体験

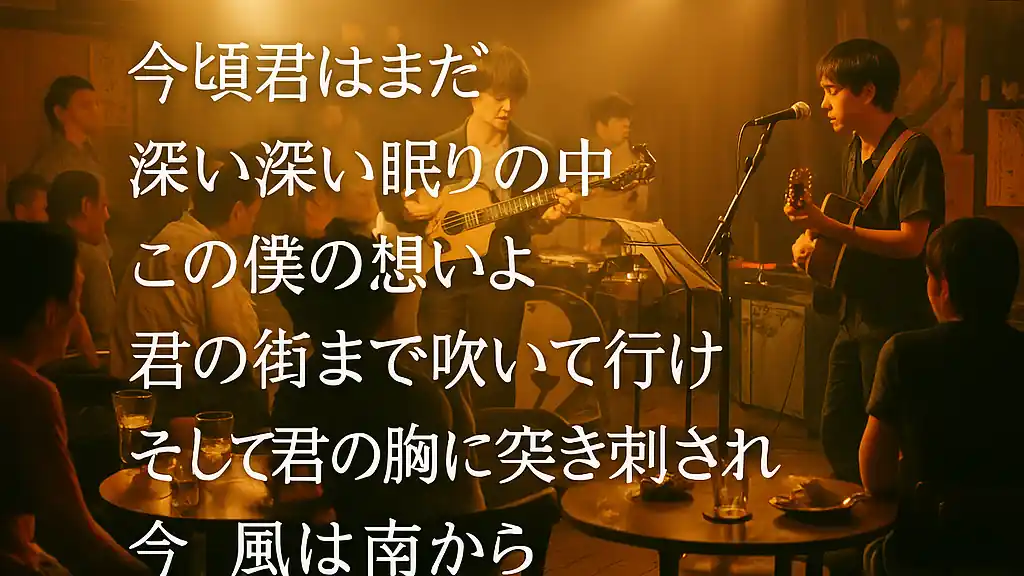

まずは映像で振り返る「風は南から」(公式動画)

長渕剛の若き日の「風は南から」の魅力を存分に味わえる貴重な資料です。

動画のサムネールがアルバムの画像です。

楽曲背景と時代の風

長渕剛の第一歩を告げる一曲

1979年7月21日にリリースされた『風は南から』は、長渕剛のデビュー・アルバムであり、そのタイトル曲も彼の記念すべき第一歩となりました。この作品は、シンガーソングライターとしての彼の表現力と、素朴で飾らない音楽性がすでに明確に表れている点で、特筆に値します。

1979年──フォークからニューミュージックへ

1970年代後半の日本では、従来のフォークブームがやや下火となり、より個人の内面に焦点を当てた「ニューミュージック」が台頭していました。井上陽水や吉田拓郎、中島みゆきらが築いた詩的かつ自立した音楽のスタイルが、多くの若手に影響を与えていた時期でもあります。長渕の登場は、そうした潮流の中にあって、鋭くもまっすぐな声を投げかける存在として注目を集めました。

また1979年は、ポプコン(ポピュラーソングコンテスト)やヤマハ・ライトミュージックコンテストなど、シンガーソングライターたちの登竜門的イベントが盛んで、長渕のような地方出身者が東京で勝負をかけるには絶好のタイミングでした。長渕は地元・鹿児島で音楽に目覚め、やがて福岡・博多の伝説的なライブハウス「照和(しょうわ)」を拠点にライブ活動を続けるなかで実力を磨きました。「照和」は井上陽水、甲斐バンド、チューリップ、武田鉄矢なども出演していた聖地的な存在で、長渕も18歳から20歳にかけて毎日のように通い詰めていたと語っています。

1977年にはヤマハ主催の『ポピュラーソングコンテストつま恋本選会』にて「巡恋歌」で優秀曲賞を受賞し、それがメジャーデビューの決定打となりました。その背景には、地方都市から中央へと挑戦する若者たちの熱量と時代の勢いが色濃く反映されています。

楽曲分析と詩の世界

『風は南から』に込められた詩情と情熱

「僕の家の屋根は 高く空を切り 窓辺から下に家並みを見下ろす」という冒頭の一節が象徴するように、本作では目に見えない“風”というモチーフを通じて、人と人のつながりや、見えざる希望が描かれています。自然との一体感と心の揺らぎが、穏やかなアコースティック・ギターの音色に乗せて紡がれています。

メロディーは極めてシンプルながらも芯があり、歌詞と調和することで深い余韻を残します。この楽曲においては、技巧的な派手さよりも、語りかけるような歌声と、まっすぐな情熱が最大の魅力と言えるでしょう。

言葉と感情の温度感

長渕の初期作品に共通するのは、リアリズムと抒情の絶妙なバランスです。『風は南から』では、日常の延長にある希望や不安、そして誰もが抱くであろう未来への想いが、過剰にならない表現で丁寧に綴られています。デビュー作にして既に、彼が「感情の通訳者」として優れた資質を持っていたことがよくわかります。

アルバムとしての『風は南から』

アルバム全体の構成と印象

同名のデビュー・アルバム『風は南から』には、「巡恋歌」や「長いのぼり坂」など、のちの代表作の原型となる楽曲も収録されています。全11曲を通じて、地方出身者としての自負、若者としての不安、そしてシンガーソングライターとしての自意識が、率直に表現されています。

他の収録曲とのつながり

たとえば「巡恋歌」は、恋愛の中にあるやるせなさをストレートに描きつつも、聴き手に押し付けない距離感を保っています。アルバム全体が持つ空気は、粗削りながらも一貫性があり、そこにこそ長渕の音楽の核があるといえます。『風は南から』という曲は、その中心に位置づけられるものとして、アルバムを象徴する一曲に仕上がっています。

時代背景と音楽シーン

1979年の音楽風景と『風は南から』の立ち位置

1979年には、サザンオールスターズの「いとしのエリー」や、オフコースの「さよなら」などがヒットし、音楽の方向性はより個人的・内省的なものへと変化していきました。また、松任谷由実や中島みゆきといった女性アーティストも高く評価され、詩的世界が音楽の中心になっていたのです。

長渕の作品は、こうした流れの中で登場し、商業主義とは距離を置いた、生活感のある視点から描かれる歌詞が、若者を中心に静かな支持を集めました。ヒットチャートに登場するよりも前に、耳の早いリスナーたちの心に届いていたという印象が強い作品です。

メディア露出と広がり

当時はテレビやラジオでの露出が新人アーティストの命綱でしたが、長渕はライブ活動や地道なプロモーションで支持を集めていったタイプのアーティストでした。ライブハウスや大学祭、深夜ラジオへの出演など、コツコツと足場を固めていったスタイルは、ファンとの距離を縮める大きな要因にもなりました。

アーティスト像と後年への布石

アーティスト・長渕剛の原風景

鹿児島県に生まれ育った長渕剛は、自然豊かな土地で育まれた感性と、人間の弱さや葛藤に寄り添うまなざしを持った表現者です。『風は南から』には、そうした彼の個性が如実に表れており、都会的な洗練とは異なる、土の匂いがする音楽性が感じられます。

後の作風との対比

のちの長渕は、社会的テーマや肉体性を強く押し出す作品群へと進化していきますが、このデビュー作には、そうした激しさの前に存在した「静かな熱」があります。内向きで、けれど確かな意思を感じさせるこの曲は、まさに“風”のように優しくも力強い存在です。

まとめ:静かな“風”が告げた未来

『風は南から』は、長渕剛という表現者のデビュー曲として、極めて重要な意味を持ちます。その詩的で誠実な表現は、今なお色褪せることなく、聴く者の心にそっと入り込んできます。

この曲に触れることで、私たちは誰もが持っている“原点”を思い出すのかもしれません。そして、それがまさに長渕剛の音楽が持つ普遍的な力なのです。

いかがだったでしょうか? この曲への思いは伝わったでしょうか? 当然ですが、次回又同じシリーズを行ったとしても、この曲が不動の3位というわけではありません。

今回のシリーズを作成するにあたり、15曲選んだのも、この曲が3位となったのも、僕が勝手に決めただけです。残り2曲となりましたが、みなさんはどの曲を想い浮かべるでしょうか?

正直言って、後の2曲(題名)は決まっていますが、この記事を書いている時点ではどちらが2位で、どちらが1位か決まってないんですよ。記事を書き始めて感じるままに最後の2曲を紹介していきますね。では明日もお楽しみに!!!!( ;∀;)

コメント