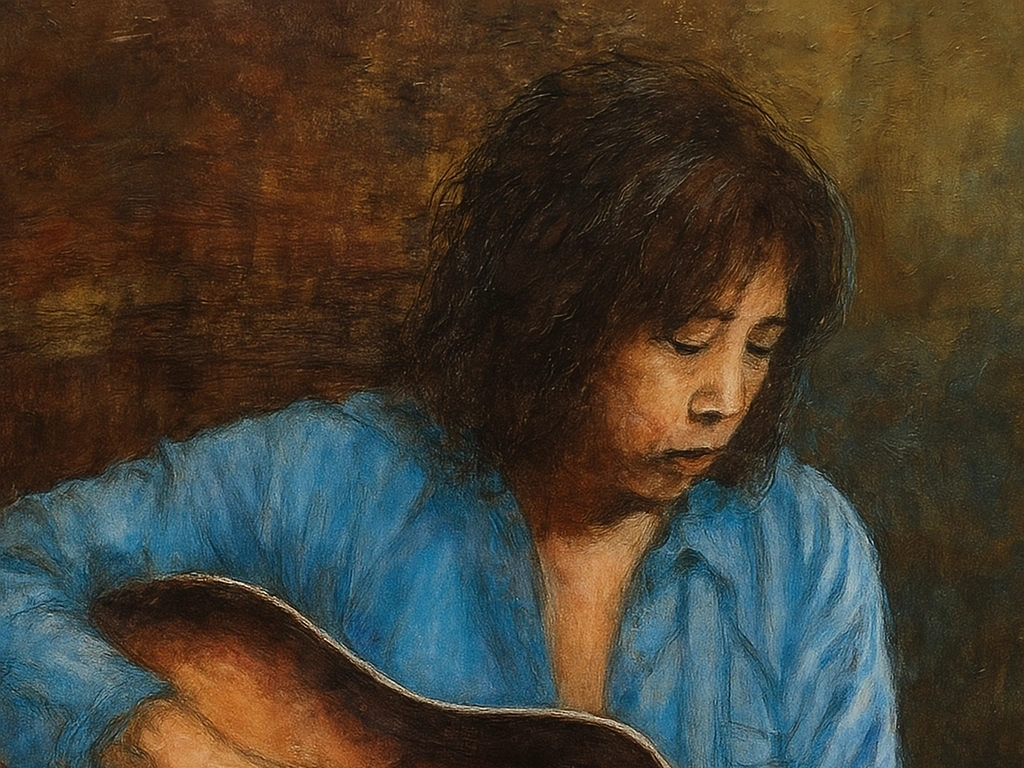

吉田拓郎という存在──個から社会への波及

自己表現の先駆者としての稀有なフォークシンガー

今日は吉田拓郎の誕生日です。僕のちょうど一回り先輩であり、音楽の素晴らしさ、楽しさを教えてくれた恩人でもあります。おめでとうございます。

吉田拓郎は1946年4月5日、広島県で生まれました。1970年、URCレコードよりデビュー。翌年に『イメージの唄』を含むアルバム『人間なんて』を発表し、その名は全国区となります。自身の経験や心情を率直に表現するスタイルは、当時の音楽界において新風を巻き起こしました。

彼は、従来の歌謡曲にあった「完成された世界観」ではなく、むしろ未完成で、感情むき出しの歌を通じて、人々のリアルな感性に訴えかけました。この「未完成の美」は、多くの若者に「自分も何かを表現できる」という勇気を与えたのです。

まずは、公式音源からお聞きください。

✅ 公式動画

クレジット:

イメージの詩(うた) · 吉田拓郎(Takuro Yoshida)

© FOR LIFE MUSIC ENTERTAINMENT, INC.

From the album 『青春の詩(うた)』

2行解説:

デビュー初期の吉田拓郎が放った代表作のひとつ。

素朴なメロディに込められた“生きる実感”が、今も胸に響く名曲。

僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫

| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |

| 曲のリリース年 | 1971 | ||||||||

| 僕が聴いた時期 | ● |

吉田拓郎を初めて知った曲は、「結婚しようよ」だと記憶しています。そして何といっても「落葉」ですね。とにかく中学校の頃、拓郎沼にハマり始めていました。

しかし、不覚なことにこの「イメージの唄」は何と大学まで知りませんでした。そしてこの曲を聴いた後も、いい曲だと感じるまでには更に数年が経過していたと思います。

「結婚しようよ」や「落葉」なんかに比べると、平坦で単調、面白味もなく、やたら長い曲くらいに思っていたのでしょうね。

でもいつのころからか、日常の些事や、折り目節目において、ふとこの歌詞を振り返ることが多くなっていきました。あれから40年余りが経過しましたが、いまでも全容解明に至っていませんし、常に問いかけ続けてくれます。

この曲の歌詞が、人生の色んな場面で僕に問いかけてくる、そして何かを考えさせてくれる。これ全く盛ってる話じゃなく、本当にそうなんですよ。24歳くらいでこんな歌詞が描けた拓郎は凡人とはやはり一味違う大物だと思います。

時代の風を映した音楽の声──吉田拓郎『イメージの唄』を読み解く

1971年に発表された吉田拓郎の『イメージの唄』は、日本の音楽史において間違いなく転換点を象徴する作品です。シンプルな構成ながらも深く心に沁みるメロディー、抽象的でありながらもどこか現実的な歌詞。それらは単なる恋愛や日常の情景描写にとどまらず、当時の社会や若者の心理を映す鏡としての役割も果たしていました。本記事では、楽曲の魅力を構成する要素や背景、さらには吉田拓郎自身の人物像にまで光を当てながら、『イメージの唄』の本質に迫ります。

社会が揺れた1971年──時代と音楽の交錯

学生運動から反戦運動へ──若者の葛藤が音楽に宿る

1970年代初頭、日本は高度経済成長の終盤に差しかかっていました。生活水準が向上する一方で、若者たちは画一的な価値観に違和感を覚え、既存の枠組みに疑問を抱き始めていました。(あれ?どこかの記事で描いたような??) 1960年代後半から続いていた学生運動は、東大安田講堂事件(1969年)をピークに徐々に収束へと向かいながらも、その余韻は文化全般に影響を与え続けていました。

音楽もまた、その影響を色濃く受けていました。特にフォークソングは、時代の息吹をそのまま詩に乗せる手段として機能しており、『イメージの唄』もその潮流の中にあります。

大阪万博の余韻と1971年の現実

大阪万博が1970年に開催されています。そしてその余韻がまだ残る1971年という年は、万博のもたらした未来志向の余韻と、現実社会との乖離が人々の間に存在していた年でもありました。そこにこそ、若者たちの「見えない焦燥感」があったのです。

メロディーが導く内面世界

アコースティックが紡ぐ優しさと余白

『イメージの唄』の特徴は、何といってもその音作りの繊細さにあります。アコースティックギターのやわらかな響きが、言葉の余白を際立たせ、聴く者の想像力を刺激します。吉田拓郎のボーカルは力強さよりも穏やかさを重視しており、それが楽曲全体に静けさと説得力をもたらしています。

歌詞のイメージは「答え」を示さない

歌詞は、抽象的で断定しない表現が特徴です。「意味を持たせない自由な連想」は、当時の若者にとっての「思考の余地」そのものでした。答えを押し付けるのではなく、問いを残す(まさにこれが僕が感じるこの曲の魅力です。)──そんな姿勢こそが、『イメージの唄』に今日まで残る魅力の核心と言えるでしょう。

即興性とライブパフォーマンス

拓郎のライブは、レコードで聴くものとは一味違います。即興的なMCや、日替わりのアレンジ、観客との対話──そういった「その場限り」の瞬間が魅力でした。彼の音楽は、録音物として完結するのではなく、「人と空気を共有する生きた表現」だったのです。

同時代の音楽家たちと共鳴する潮流

フォークソングの台頭と多様化

1970年代前半、日本の音楽シーンではフォークソングが主流の一角を占めていました。五つの赤い風船、南こうせつとかぐや姫、アリス、ふきのとうといったグループが、社会への疑問や生活への眼差しを歌に乗せ、多くの共感を呼んでいました。

吉田拓郎は、そうしたフォークブームの中でも一際異彩を放つ存在でした。彼は、単にフォークの枠に収まることなく、のちに井上陽水、泉谷しげる、小室等とともに「フォーライフ・レコード」を設立(1975年)。これが、日本のインディペンデント音楽文化の萌芽ともなります。

影響を受けた/与えたミュージシャンたち

村下孝蔵や堀内孝雄、野口五郎といったアーティストも同時代に活動していましたが、彼らはやや異なるジャンルでありつつ、拓郎の音楽性に少なからぬ影響を受けたとされます。また、拓郎の姿勢や世界観は、1980年代以降のシンガーソングライターたちにとって、一つの「原型」として機能していったのです。

音楽の力──個人の想像を解き放つものとして

『イメージの唄』の真価は、時代背景に根ざしながらも、個々のリスナーが自由に意味を見出せる点にあります。「これはこういう歌だ」と断定せず、それぞれの解釈を許す柔らかさがある。だからこそ、聴く人の人生の節目ごとに響き方が変わるのです。(けだし、名言です!)

吉田拓郎が提示した「自由なイメージ」は、決して押しつけがましくなく、それでいて心の奥に何かを残していきます。そのような作品は、時代を超えて長く聴かれるべき価値を持つといえるでしょう。

結びに代えて──『イメージの唄』が問いかけるもの

吉田拓郎の『イメージの唄』は、単なるフォークソングではありません。それは、1970年代の社会と文化、そして一人ひとりの感情が交差した、ひとつの時代精神の結晶でした。経済成長という光と、社会的不安という影の中で、人々は「自分とは何か」を模索していた──その答えの断片が、この楽曲には込められているのです。

今聴き返しても、古びることのない旋律とことばの数々。『イメージの唄』は、あの時代を知らない世代にとっても、何かを感じさせてくれる力を宿しています。時代を超えて人の心に残る歌──それが、この楽曲の持つ本当の意味なのかもしれません。

コメント