今日は甲斐バンドのリーダー兼ボーカルの甲斐よしひろの誕生日です。

🎂まずはご紹介:甲斐よしひろさんとは

1953年4月7日、福岡県久留米市に生まれた甲斐よしひろは、1974年に甲斐バンドのリーダーとしてデビュー。以来、情熱的で哀愁漂うボーカルと、社会へのまなざしを宿した詩情豊かな歌詞で、多くのリスナーの心をつかんできました。

彼の原点は、福岡・天神の伝説的ライブ喫茶「照和」。ここでの経験が、後の名曲群の礎となったのです。2010年には、デビュー35周年を記念して「照和」でライブを行い、その模様を収めたドキュメンタリー映画『照和 My Little Town KAI BAND』が公開されました。

「HERO」「安奈」「きんぽうげ」など数々のヒットを放ちながらも、彼の音楽には常に“孤独と対話するまなざし”が宿っていました。派手さよりも、本音と感情を大切にするその姿勢こそが、時代を超えて共感され続けている理由です。

🎧まずは聴いてみよう:「バス通り」の音の世界

残念ながら、公式な音源や動画がなかったので、下記画像にリンクを張っています。了承願います。

僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫

| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |

| 曲のリリース年 | 1974 | ||||||||

| 僕が聴いた時期 | ● |

僕がこの曲を初めて聴いたのは、高校1年生の頃です。解説にもありますが、これが甲斐バンドのデビュー曲です。何とも初々しい感じがたまらなくいいですね。

甲斐バンドには「安奈」をはじめ好きな曲はたくさんあります。特に大学の頃は安奈が大好きでしたね。よく歌ってものです。しかし、僕の中ではやはり甲斐バンドと言えば、この「バス通り」ですね。というのも淡い思い出と重なるからです。

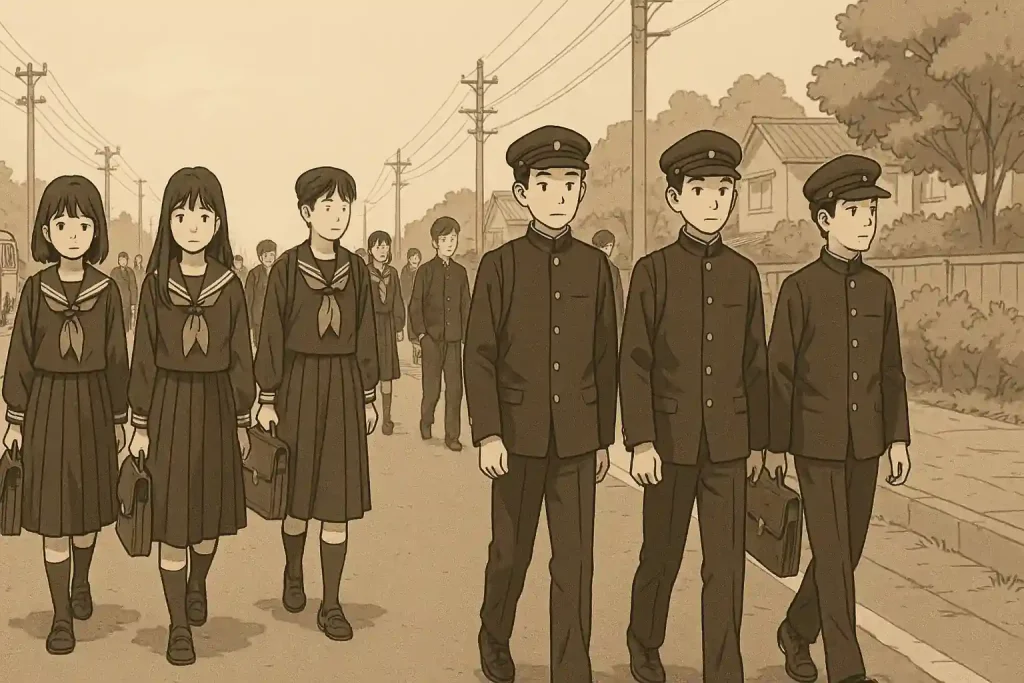

高校の時は、津久見市の自宅から隣町の佐伯市まで汽車通学(当時はそう呼んでました)しており、降りる駅は佐伯駅。僕の汽車は下りとなりますが、時を同じくして上りの汽車もやってきてました。ほぼ同時刻に駅につき、そこからずらずらと学校まで多くの同窓生が歩いて行くのです。

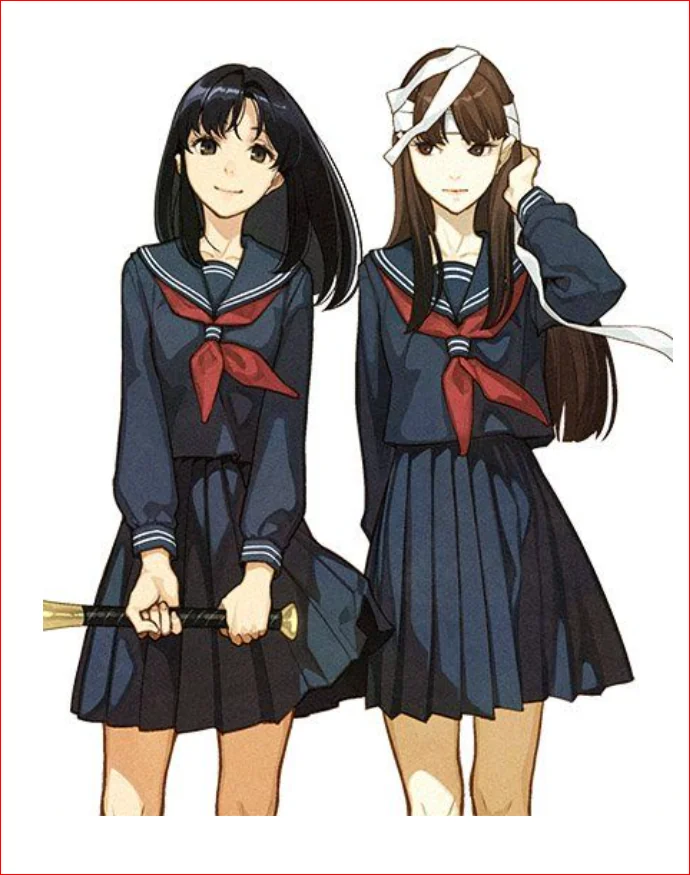

その上り電車に同級生の女の子で美和ちゃんという子がいました。とても雰囲気のいい子で、かわいかったですね。僕はそれ以上の感情を持った訳ではないのですが、僕と同じ中学からの同級生3人が美和ちゃんと同じクラスで、僕だけ他のクラス! 何んで? 高校生あるあるですが、毎日のように「誰々がかわいい💛」とかの話をしてましたが、一番ではないものの、必ず名前が挙がって来るんですよ、美和ちゃんが。

卒業まで、僕は彼女と一度も会話をした記憶はありませんが、毎日「可愛い!」と仲間から聞かされるもので、なんとなく僕の中でも「可愛くて、控えめな子。うーん素敵!!」ってなっていったんです。

佐伯駅から僕が通っていた佐伯鶴城高校までは1.5㎞ほど。徒歩で20分前後でしたかね。その間、時には彼女たちが僕らの前を歩き、時には後ろから歩いてくる。そんな3年間を過ごしたんです。その光景とイメージがこの「バス通り」と交錯し、ガッツリ記憶と絡んでいるんですね。( ;∀;)

ということで、僕の中の甲斐バンドNo1はこの「バス通り」であります。(^_-)

「バス通り」は1974年、甲斐バンドのデビューシングル

「バス通り」は、1974年11月に発表された甲斐バンドの記念すべきデビューシングルです。その後、1975年6月発売のファーストアルバム『甲斐バンド』にも収録されました。当時のロックシーンにおいては異色とも言える、静謐(せいしつ)で抒情的な作品です。

デビュー曲にしては控えめな印象かもしれません。しかし、だからこそ、あの時代を生きた人々の心の奥に静かに染み込んだのかもしれません。日常の裏側にある孤独や揺らぎを、過度な演出なく描いたその姿勢に、初期の甲斐バンドらしさが色濃く表れています。

1974年という時代と音楽のうつろい

高度経済成長の影と個人の内面

1974年――第一次オイルショックの余波が日本社会を覆い、人々の意識は豊かさの実感から、静かな不安と孤独へと移り始めていました。街は賑わいながらも、心はどこか満たされない――そんな空気感の中、「バス通り」が描いたのは、“日常のなかの感情の機微”でした。

この曲に、どこか懐かしさを覚える人が多いのは、単なる風景描写ではなく、「どこかで見たあの光景」や「かつて抱いた気持ち」を呼び起こす力があるからです。

歌詞ににじむ心のうねり

何でもない日常が、ふと違って見える瞬間

「鞄をさげて 目の前に現れ おじぎをして 微笑んだ時に 白い歯が眩しかったのを 覚えてる」――

この冒頭のフレーズは、日常に潜むたわいのない説明のつかない感情の揺れを巧みに言葉にしています。そして、

「冷たい手に 息を吹きかけ 寝ぼけ眼(まなこ)の僕を見て小声で笑った 枯葉が僕等の歌声を隠した バス通り 学生だった僕にうまく愛は 語れなかった」

という一節では、バス通りという喧騒のなかで感じる“静かな孤独”が、ありのままに浮かび上がります。聴く者は、自身の記憶や思い出をその情景に重ね、物語を再構築するのです。

サウンドと歌声が紡ぐ「静けさ」の表現

アコースティックが映し出す情景

この楽曲の特徴は、音の“余白”にあります。アコースティックギターを中心としたシンプルな構成は、派手な装飾を排し、むしろ空間の中に感情が浮かび上がるような効果を生み出しています。

ドラムもベースも抑えめ。まるで車窓から景色が静かに流れていくように、旋律はゆるやかに、しかし確実に心の奥をなぞっていきます。

語るように、ささやくように

甲斐よしひろのボーカルは、あえて力強さを封じ込め、独白のように語りかけます。その“静かな声”が、日々の生活に疲れた聴き手に、そっと寄り添うのです。

甲斐バンドと時代の音楽潮流

転換期の中で放たれた“静謐なロック”

1970年代中盤、日本の音楽はフォークからニューミュージックへと移り変わる途上にありました。甲斐バンドはその橋渡し役のような存在であり、「HERO」や「きんぽうげ」のようなメッセージ性の強い楽曲と並び、「バス通り」のような叙情的な曲も自然体で歌い上げました。

派手な旋律や激しいリズムではなく、心に残る“感触”を大切にする姿勢。それは、彼らの音楽哲学そのものでした。

名曲としての再評価と普遍性

派手さよりも深さを求めた楽曲

「バス通り」は、シングルカットこそされましたが、ヒットチャートを賑わせたわけではありません。ライブでも目立つ位置づけではなかったこの曲が、なぜ今も語り継がれるのか――。

それは、“普遍的な感情”を扱っているからに他なりません。日常にある哀しさ、孤独、少しの違和感。誰しもが一度は感じたことのある感情に、そっと寄り添ってくれるからです。

まとめ:静けさの中に、音楽の真価がある

「バス通り」は、きらびやかな楽曲とは真逆の位置にあるかもしれません。しかし、だからこそ、心に長く残る力を持っています。

何気ない風景の中にある心の揺れ。語られない思い、言葉にできない感情。それらを、メロディと声がそっと代弁してくれるのです。

今この曲を聴けば、かつて歩いた“あのバス通り”が思い出されるかもしれません。(僕はすでに50年前のあの通学路を思い出しています!) そしてその記憶の中に、あなた自身の物語が、静かに息づいていることに気づくはずです。

コメント