★「長渕剛」について詳しくは➡こちらのWikipediaでどうぞ!

長渕剛。彼の名は、日本の音楽史に刻まれた一つの伝説です。

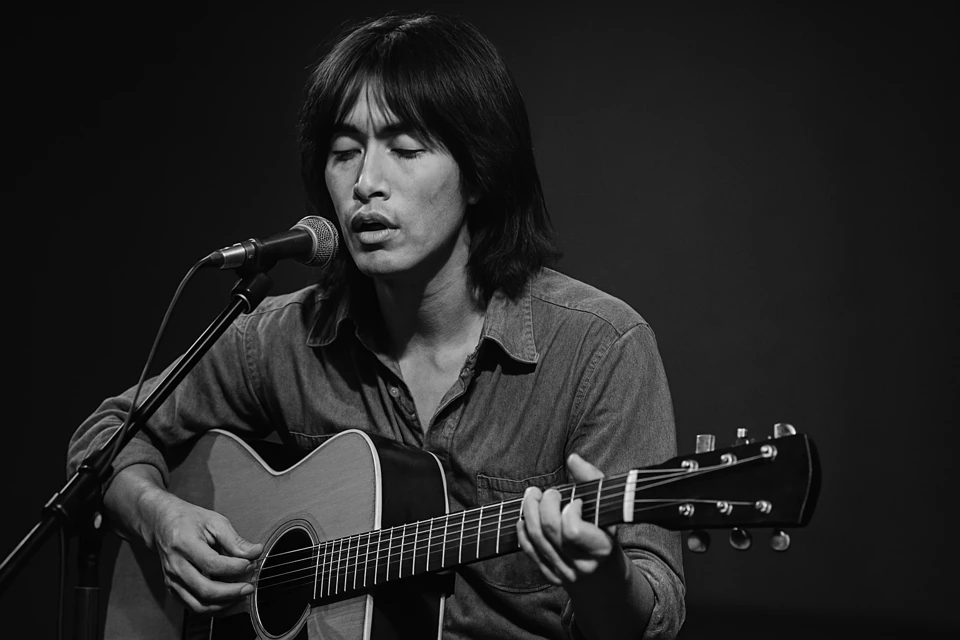

魂を震わせる歌声と、鋭い感性で紡がれる言葉は、時代を超えて多くの人々の心に響き続けます。そんな彼の数多ある名曲の中から、僕が独断と偏見で選んだBest15の第7位に輝くのが『順子』です。1980年にリリースされたこの曲は、シンプルな旋律に深い情念を宿し、静かに、しかし確実に聴く者を捉えます。この記事では、『順子』の誕生背景から音楽性、歌詞の深層、そして現代への問いまで、濃密な洞察でその全貌に迫ります。長渕剛の魂が息づくこの一曲を、じっくりと味わっていただきましょう。

動画紹介コーナー:『順子』の多彩な表情を味わう(公式動画)

『順子』の魅力を最初に感じるなら、映像を通じた体験が最適です。ここでは、厳選した3つの動画を紹介します。それぞれ異なる時代やアプローチで捉えた『順子』の表情から、長渕剛の情熱と進化を堪能してください。

若さ溢れる熱唱:

若き長渕剛の迸るエネルギーが全開の一本です。スタジオ録音ですが、初期の荒々しい情熱が溢れます。声の伸びやかさと勢いが際立ち、『順子』の原初的な力を感じさせます。

静謐な深みの探求:

落ち着いたアレンジで再解釈されたバージョンです。穏やかなトーンの中にも、長渕剛の声に宿る深みが際立ち、原曲の素朴さを保ちつつ洗練された雰囲気が加わります。静かに耳を傾けたい時にぴったりです。

✅ 公式動画クレジット

長渕剛 - 順子(高画質) / 長渕本人チャンネル

2行解説

1978年のデビューシングルとして発表され、長渕剛の名を広めたバラード。

切ない恋心を綴った歌詞と情感豊かな歌声で、現在も多くのファンに支持されています。

人生の重みを乗せた円熟:

キャリアを重ねた長渕剛の円熟味が光る歌唱です。声に刻まれた人生の厚みが歌詞に新たな層を加え、熱狂的な観客の反応と共に、彼の表現力が極まる瞬間を捉えています。

『順子』の誕生:時代と心の交錯

『順子』が生まれた1980年は、長渕剛がアーティストとして独自の道を切り開き始めた時期です。この曲は、彼の初期の感性と時代の空気が交錯する一つの結節点と言えます。

1980年の日本:揺らぐ社会と個の叫び

1980年の日本は、高度経済成長の熱が冷めつつあり、社会が新たな価値観へと移行しつつありました。都市部では物質的な豊かさが広がり、テレビやラジオから流れる軽快な音楽が若者を彩ります。しかし、その裏で、心の空白を埋められない人々が静かに増えていました。長渕剛は、そんな時代の微妙な揺らぎに反応し、自身の音楽で人間の内面を掘り下げます。

『順子』は、都会の喧騒と田舎の静寂が混在する中で、彼が感じた「失われゆく何か」を音にしたものではないでしょうか。

若き長渕剛:青春の果ての葛藤

『順子』を世に送り出した時、長渕剛は27歳でした。デビューから数年で注目を集めた彼ですが、商業的な成功と自己表現の間で揺れていた時期でもあります。青春の終わりと大人の入り口で、彼の心は複雑に揺れ動いていました。この曲には、そんな若さゆえの荒々しさと、届かない想いを抱えた脆さが滲みます。彼にとって『順子』は、内なる葛藤を吐露する一つの形だったのかもしれません。

『順子』の音楽性:静寂の中の衝撃

『順子』の魅力は、その音楽性にあります。シンプルな構成に宿る力が、聴く者の心を静かに、しかし確実に揺さぶります。

アコースティックギター:詩情の基盤

イントロで響くアコースティックギターの音色は、まるで夜の静寂に響く遠い記憶のよう。装飾を排したその素朴さが、『順子』の核を成しています。長渕剛は、複雑なアレンジに頼らず、ギター一本で感情を伝える道を選びました。この選択は、彼の音楽哲学——「飾らない真実」を届ける姿勢を体現しています。現代の耳には古風に映るかもしれませんが、その無垢な響きが新鮮な衝撃を与えます。

サビの抑揚:感情の波の具現化

サビでのメロディは、感情の波がそのまま音符に宿ったかのようです。「順子」という呼びかけが繰り返されるたび、長渕剛の声は力強さを増しつつも、どこか儚さを帯びます。この抑揚が、聴く者の胸に刺さり、忘れられない余韻を残します。シンプルなコード進行の中で、彼の声が持つ表情の豊かさが際立つ瞬間です。

余白の美学:リズムと間の妙

『順子』のリズムは、ゆったりと流れ、決して急ぎません。この「間」が、聴き手に感情を咀嚼する時間を与え、歌詞の重みを増幅させます。長渕剛は、音を詰め込むのではなく、空白を活かすことで、深い思索を誘うのです。この余白の美学が、『順子』を単なる楽曲から芸術へと昇華させています。

歌詞の深層:『順子』が映す人間の姿

『順子』の歌詞は、一見単純なラブソングに見えますが、その裏には長渕剛の人間観が潜んでいます。ここでは、その深層を丁寧に掘り下げます。

「順子」の寓意:失われた理想の影

「順子」という名前には、古風で柔らかな響きがあります。この「子」という語尾が呼び起こす懐かしさは、失われた純粋さや、取り戻せない過去への憧憬と重なります。当時女性には「子」のつく名前が多かったんですね。僕も恋愛以前の好きな子の名前には、「裕子、敬子、美代子、智子・・・」って「子」のつく名前の人が多くいました。長渕剛は、特定の人物ではなく、誰もが心に抱える「理想の影」をこの名前に投影したのではないでしょうか。歌詞に具体性が欠けるからこそ、聴く者は自分の記憶や感情を重ね、独自の物語を紡ぎます。

愛と別れの二重性:現実の苦さ

「順子 君の名を呼べば僕はせつないよ やさしさはいつも僕の前で カラカラ空回り」この一節には、互いに愛し合ったはずの関係が、どこかで擦れ違った現実が漂います。表面的な愛の歌ではなく、別れや後悔の影がちらつくこのニュアンスが、『順子』を深みのある作品にしています。長渕剛は、愛の美しさだけでなく、その脆さや現実的な結末を描き、人間の複雑さを浮かび上がらせました。

『順子』が生まれた1979年という年は

フォークソングと歌謡曲、そして新しい感性としてのニュー・ミュージックがせめぎあっていた混沌の時代でもありました。

長渕剛は、その中でも「大きな声ではないが、確かな声」を届ける存在として、若者たちの共感を集めていきます。

『順子』は、そんな長渕の初期代表作。彼の音楽的な出発点であり、個人的な痛みや未練をさらけ出すことが、逆に多くの人の共感を呼ぶという、フォークの本質を体現したような作品です。

歌詞の世界─音の世界 過ぎ去りし恋の残響

この歌で歌われている「順子」は、もはや手の届かない存在です。けれども、語り手の心にはいまも鮮やかに彼女が残っている。彼女の声、仕草、時には喧嘩した記憶まで──。

そのすべてが、歌詞の一行一行ににじみ出ています。

>順子、君の名を呼べば僕はせつないよ >・・・・・こんなに君を想ってるのに、と。

これは決してドラマチックな恋愛の話ではありません。あくまでも等身大の、そしてどこか不器用な男の一途な想いが描かれています。

音数の少なさが語る、心の深さ

『順子』の魅力は、言葉だけではありません。むしろ、シンプルすぎるほどに削ぎ落とされたメロディにこそ、この曲の本質があります。

ギターのアルペジオは繰り返され、歌詞の行間には余白があり、聴き手の記憶や感情を呼び起こすスペースが用意されています。

この「音を減らす」という選択は、若干22歳だった長渕にとって、直感ともいえる賭けだったのかもしれません。しかし、それが逆にこの楽曲の説得力を高めたのです。

“闘う前”の長渕剛──内に秘めた繊細さ

現代の人たちよく知る長渕剛といえば、鍛え抜かれた肉体にギラつく目、マイクスタンドを振り回すようなライブパフォーマンス──そんなイメージが強いかもしれません。

しかし『順子』の頃の彼には、それとはまったく異なる、内向的で傷つきやすい青年の姿がありました。(そう、僕はいわばこの時代の脆弱な長渕剛ファンだったです)

恋に敗れ、泣くこともできず、ただ声にならない想いをギターに託す。そうした“弱さ”が、この曲の最大の魅力なのです。

なぜ今、『順子』を聴くべきか?

人間関係がデジタル化し、感情の発露さえもSNSに最適化されつつある現代。言葉はあふれているのに、本当に伝えたいことはなかなか伝わらない。

そんな今だからこそ、長渕剛の『順子』が持つ「不完全さ」や「ままならなさ」に、私たちは逆に救われるのかもしれません。この曲は、完璧なラブソングではありません。しかし、誰よりもリアルで、誰よりも人間らしいのです。

コメント