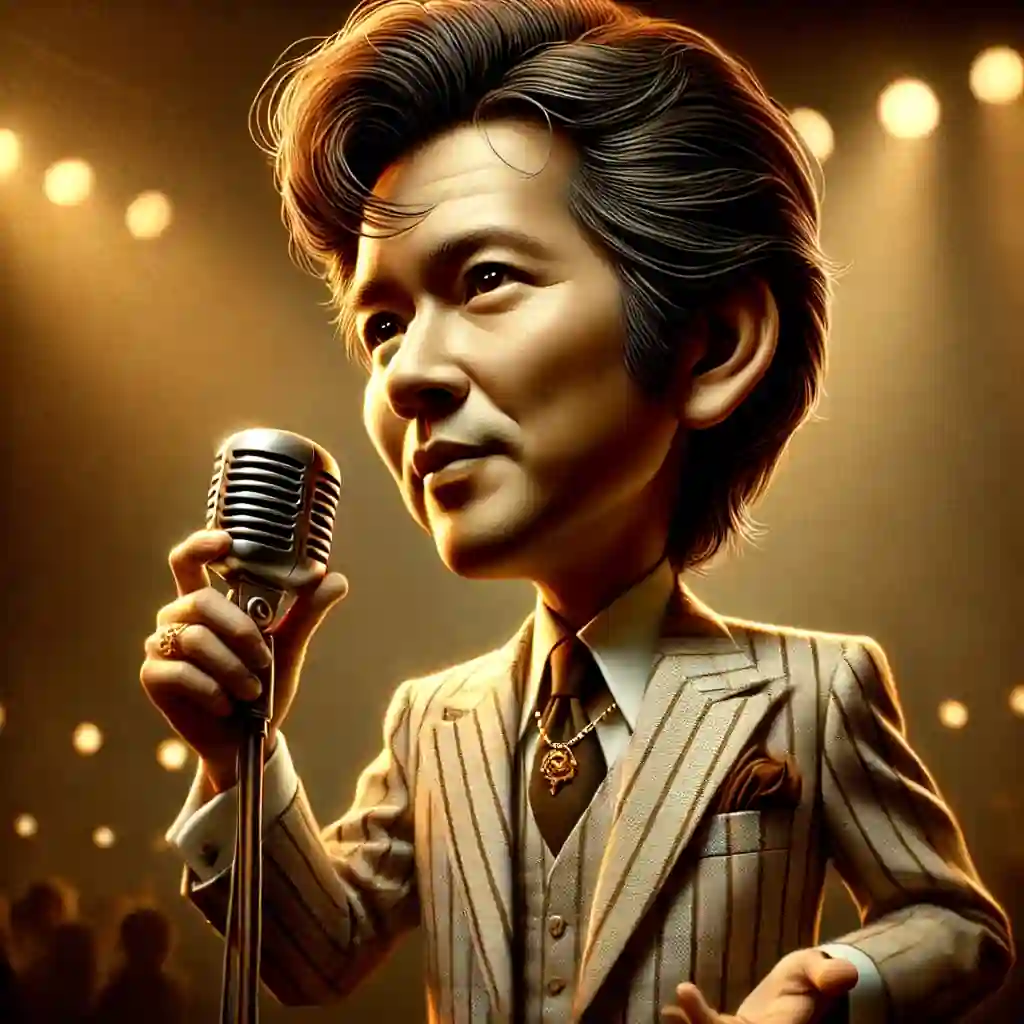

今日は、湯原昌幸さんの誕生日です。

今日は湯原昌幸さん(1947年生まれ)の誕生日です。

おめでとうございます。

湯原 昌幸(ゆはら まさゆき)は、日本の歌手、俳優、レポーター、司会者、パネラーなどをこなすマルチタレント。本名は桜井 昌幸。茨城県牛久市出身。(Wikipediaより引用)

今日の紹介曲:『雨のバラード』-湯原昌幸(公式動画です)

僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫

| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |

| 曲のリリース年 | 1971 | ||||||||

| 僕が聴いた時期 | ● |

随分前の曲だとは思っていましたが、1971年ですか?

僕は中学一年生でした。テレビで見たんだと思います。

歌謡曲っちゃ歌謡曲ですね。(#^^#)

でも、子供ながらに歌詞の切なさはわかってるつもりになっていたんでしょう。好きなメロディーと湯原さんの歌唱でした。

1971年は、1972年に田中角栄総理の元日中国交正常化が図られることになるその前年で、また万博開催や、よど号ハイジャック事件の翌年にあたり、わりと穏やかな年でした。

「雨のバラード」が生まれた時代背景

「雨のバラード」が発表された1971年は、日本が高度経済成長の真っただ中にあった時期です。戦後の混乱期を脱し、都市化と消費文化が急激に広がる一方で、社会の変化に適応しきれない層も存在していました。こうした中、音楽は人々の心を癒し、感情を代弁する重要な役割を果たしていました。

この時代の音楽シーンでは、歌謡曲の王道を行く演歌やポップスが幅を利かせていた一方で、アメリカの影響を受けたフォークやロックが徐々に台頭し始めていました。「雨のバラード」は、そんな時代の流れの中で生まれ、従来の歌謡曲の枠に収まりながらも、新たな感性を取り入れた楽曲として多くのリスナーの心をつかみました。

特に「雨」をテーマにした楽曲は、日本人にとって馴染み深く、古くから詩歌に取り上げられる題材の一つでした。雨は単なる気象現象ではなく、心情のメタファーとしても機能し、寂しさや懐かしさ、時には再生を象徴するものとして、多くの歌に用いられてきました。「雨のバラード」もまた、その伝統の中に位置づけられる一曲といえます。

湯原昌幸の歌唱と表現力

湯原昌幸は、1960年代後半から歌手として活動を開始し、1970年代には「雨のバラード」のヒットによって広く認知される存在となりました。彼の歌声は、過度に感情を誇張することなく、しかし聴く人の心に深く響く繊細な表現を持ち味としています。

「雨のバラード」においても、彼の独特な抑揚や間の取り方が、楽曲の持つ切なさをより一層際立たせています。特に、静かに語りかけるような歌い出しから、サビにかけて徐々に感情を高めていく構成は、聴く者の心を自然と引き込む力を持っています。単に技術的に優れたボーカルではなく、楽曲の持つストーリーをしっかりと表現することで、歌詞の世界観を最大限に引き出しているのです。

楽曲の構成とアレンジの魅力

「雨のバラード」は、ミディアムテンポのバラードであり、ピアノやストリングスを主体としたシンプルなアレンジが特徴的です。イントロのピアノの旋律は、降りしきる雨の音を思わせる繊細なフレーズであり、曲全体のムードを決定づけています。また、バックで流れるストリングスの響きは、楽曲の持つノスタルジックな雰囲気を強調し、湯原昌幸の歌声と見事に調和しています。

リズムセクションは控えめながらも、楽曲を支える安定したグルーヴを生み出しており、単調にならない工夫が施されています。サビの部分では、メロディの流れが変化し、感情の高まりを感じさせるような構成となっています。このような細部へのこだわりが、シンプルながらも奥深い楽曲としての完成度を高めています。

歌詞の考察――雨が持つ多面的な意味

「雨のバラード」の歌詞は、失恋の痛みを繊細に描写しながらも、単なる悲恋の物語に終わらない奥行きを持っています。雨というモチーフは、主人公の心情を表現するだけでなく、時の流れや人生の移り変わりといったテーマとも結びついています。

歌詞の中には、過去を振り返るような表現が多く見られ、雨の音が記憶を呼び覚ます装置として機能していることがわかります。また、歌詞の随所に登場する自然の描写は、聴く者に映像的なイメージを喚起させ、単なる言葉の羅列ではなく、物語性のある詩としての完成度を高めています。

興味深いのは、歌詞全体に明確な「結論」が描かれていない点です。多くの失恋ソングが「新しい恋への希望」や「未練との決別」といったテーマを持つのに対し、「雨のバラード」は終始曖昧なまま幕を閉じます。この曖昧さこそが、リスナーに解釈の自由を与え、世代を超えて共感を呼ぶ要因となっているのかもしれません。

知られざるエピソード

「雨のバラード」には、制作にまつわる興味深い逸話も存在します。当初、レコード会社はもう少しアップテンポな楽曲を提案していましたが、湯原昌幸の意向により、現在のしっとりとしたバラードに落ち着いたといわれています。また、レコーディング時には、実際にスタジオで雨音を録音しようとする試みもあったものの、最終的にはエフェクトによって雨の雰囲気を演出したという話もあります。

さらに、この楽曲のヒットにより、湯原昌幸は一躍人気歌手の仲間入りを果たしましたが、その後も俳優やタレントとして幅広く活躍することとなり、多彩な才能を持つアーティストであることを証明しました。彼の活動の幅広さが、「雨のバラード」のみならず、長く芸能界で愛される存在となった要因の一つといえるでしょう。

まとめ

「雨のバラード」は、1971年の発表以来、日本の歌謡曲史に確かな足跡を残し続けています。時代背景や楽曲のアレンジ、歌詞の奥深さ、湯原昌幸の表現力など、多くの要素が見事に組み合わさり、今なお多くの人々の心を打つ理由がそこにあります。

また、明確な結論を持たない歌詞の構成や、シンプルながら洗練されたメロディの構築は、楽曲の普遍性を高め、世代を超えて受け継がれる要因となっています。単なる懐メロではなく、今後も多くのリスナーに新たな解釈をもたらすであろう「雨のバラード」。その魅力は、これからも変わることなく輝き続けるでしょう。

コメント