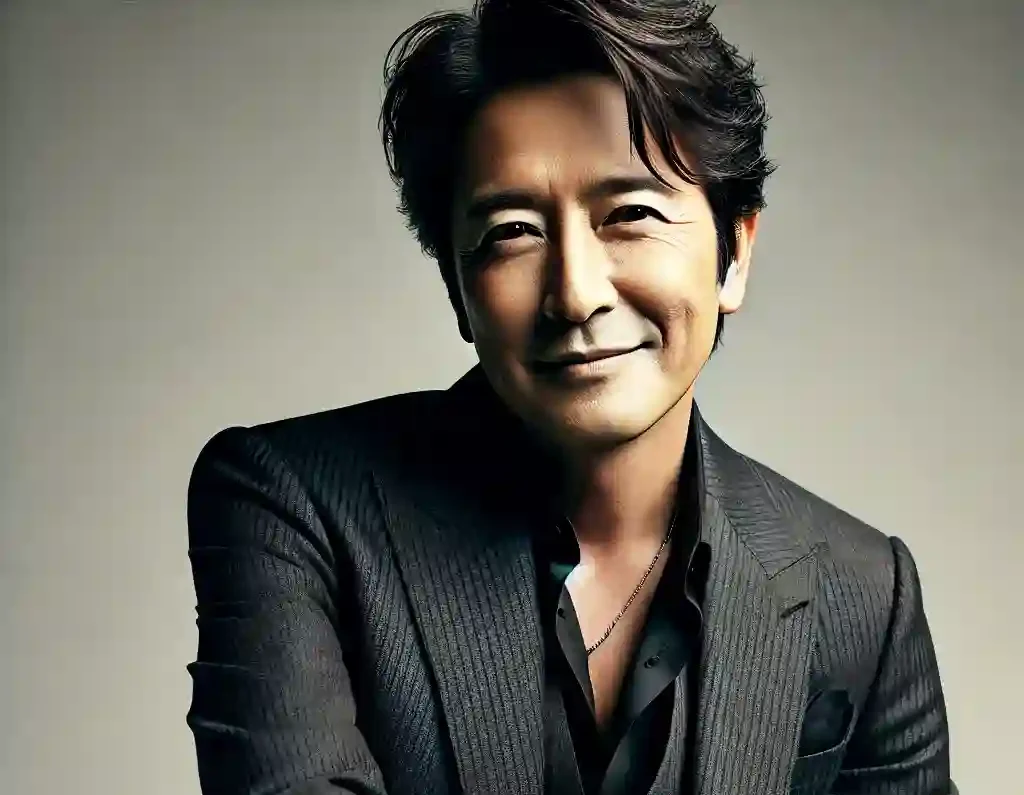

今日は、桑田佳祐さんの誕生日です。

今日は桑田佳祐さん(1956年生まれ)の誕生日です。

おめでとうございます。学年は僕の3つ上になります。

デビュー時は、一瞬で消えるバンドだと思ってましたが、すごい方でした。

日本の音楽史に名を刻む素晴らしいミュージシャンです。

今日の紹介曲:『いとしのエリー』-サザンオールスターズ

まずは、公式動画(音源)からご覧ください

🎵 公式クレジット(YouTube公式より)

サザンオールスターズ – 『いとしのエリー [2024 Remaster]』

Provided to YouTube by Victor Entertainment, Inc.

作詞・作曲:桑田佳祐 / ©1979 TAISHITA Label / VICTOR ENTERTAINMENT

📘 2行解説

時代を超えて愛され続けるサザンの不朽の名曲が、最新リマスターで蘇る。

柔らかな音像と透明感あるボーカルが、あの日の情景をより鮮明に映し出します。

🎵 公式クレジット(YouTube公式より)

サザンオールスターズ – 『いとしのエリー』 [Live at サザンオールスターズ キックオフライブ2018「ちょっとエッチなラララのおじさん」]

作詞・作曲:桑田佳祐

©︎ 1979 TAISHITA / VICTOR ENTERTAINMENT

📘 2行解説

サザンの代表曲にして日本ポップス史の金字塔。

2018年のライブでは、40年の時を経てなお瑞々しい愛の歌として観客を魅了しました。

僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫

| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |

| 曲のリリース年 | 1979 | ||||||||

| 僕が聴いた時期 | ● |

初めて聴いたのはリリース時の1979年ですね。その時からとても好きな曲でしたが、何といっても1983年のドラマ「ふぞろいの林檎たち」の主題歌だったのがたまりませんね。ドラマと重なり合い改めてこの楽曲の良さを再認識したものです。

デビューしたのは、前年の1978年。デビュー曲は「勝手にシンドバッド」でした。ノリノリのなんとまぁ軽い曲だこと!!ってちょっと見下げてましたねぇ。(申し訳ない( ;∀;))

いい曲ではあったのですが、”所詮一発屋”・・・の雰囲気満載のデビューでした。

「ふぞろいの林檎たち」と「いとしのエリー」

「いとしのエリー」は、TBS系列で1983年に放送されたドラマ 「ふぞろいの林檎たち」 の主題歌として使用されました。このドラマは、脚本家・山田太一 が手がけた作品で、放送当時から大きな反響を呼び、1980年代を代表する青春ドラマの一つとして語り継がれています。はい、僕もこのドラマドはまりで観てました。

物語の中心となるのは、学歴や家庭環境の異なる若者たちの成長と葛藤を描いた群像劇です。中井貴一、時任三郎、柳沢慎吾、手塚理美、石原真理子 など、当時の若手俳優が集結し、それぞれが不器用ながらも人生に向き合う姿をリアルに演じました。学歴や社会的なステータスだけでは測れない「人間の価値」や、理想と現実のギャップに悩む若者たちの姿が、視聴者の共感を呼びました。

「いとしのエリー」が持つ 切なさや純粋な愛情の表現 は、このドラマのテーマとも絶妙にマッチしており、物語の情緒をより深いものにしました。ドラマのラストシーンで流れる「いとしのエリー」は、登場人物たちの葛藤や成長を象徴するような存在となり、多くの視聴者の心に残る印象的な演出として記憶されています。

その後、「ふぞろいの林檎たち」は シリーズ化 され、1985年、1991年、1997年と続編が制作されるほどの人気を博しました。そして、ドラマの影響で「いとしのエリー」も再評価され、サザンオールスターズの代表曲として広く定着していったのです。今でも、ドラマとともに名曲として語り継がれており、「いとしのエリー」を聴くとドラマの情景を思い出す人も少なくありません。

サザンオールスターズと「いとしのエリー」——時代を超えて愛される名曲

サザンオールスターズの楽曲の中でも、多くの人が思い浮かべる代表曲が「いとしのエリー」でしょう。1979年のリリース以来、日本の音楽シーンにおいて長く愛され、語り継がれてきたこの曲は、バンドの魅力が凝縮された存在として高く評価されています。しかし、その評価をただ持ち上げるのではなく、当時の音楽シーンの背景やサザンオールスターズの歩みを踏まえながら、「いとしのエリー」の持つ奥深い魅力を改めて考察していきます。

サザンオールスターズの独自性と「いとしのエリー」誕生まで

サザンオールスターズは1974年に結成され、1978年に「勝手にシンドバッド」でメジャーデビューを果たしました。リーダー・桑田佳祐の独創的な歌詞とボーカル、そして多彩な音楽性が注目を集め、デビュー当初から熱狂的な人気を博します。初期の彼らは、ロックやポップスに限らず、ラテンやレゲエ、演歌までも取り入れる自由奔放なスタイルが特徴で、音楽ジャンルに縛られない独自の個性を確立していました。

当時の日本の音楽シーンでは、フォークやニューミュージックが若者の間で流行していた一方で、アイドル歌謡が依然として主流を占めていました。そんな中、サザンオールスターズはユーモアのあるステージパフォーマンスや多様な音楽性で、異色のバンドとして強いインパクトを残します。しかし、単なるコミックバンドとして終わることなく、その卓越した演奏力と楽曲の完成度の高さが、彼らを特別な存在へと押し上げました。

そんな彼らの3枚目のシングルとしてリリースされたのが「いとしのエリー」です。デビュー曲「勝手にシンドバッド」が持つエネルギッシュなイメージとは異なり、しっとりとしたバラードであるこの曲は、バンドの新たな一面を世間に印象づけました。

制作背景とアレンジの妙

「いとしのエリー」は、桑田佳祐が当時の恋人や、そこからイメージされた女性像をモチーフに書いたと言われるラブソングです。楽曲のタイトルにもなっている「エリー」という名前が実在する人物なのかについては諸説あり、桑田自身は特定の誰かを指しているわけではないと語っています。しかし、ファンの間では「実際に桑田の身近な知人の名前に由来している」という噂もあり、真相は不明です。このミステリアスな雰囲気が、曲の魅力をさらに高めているとも言えるでしょう。

当初のデモ音源は、アコースティック色の強いシンプルなバラードだったとされています。しかし、スタジオでのアレンジ作業を経る中で、ストリングスやエレキギターのニュアンスが加えられ、温かみと哀愁が同居する独特のサウンドに仕上がりました。曲のテンポやリズムも絶妙で、静かな部分と盛り上がる部分がバランスよく配置されているため、単なるしっとり系バラードではなく、豊かな表情を持つ楽曲となっています。

さらに、桑田のボーカルにも注目したいポイントがあります。彼の儚げなファルセットや、感情を抑えながらもどこか切ない歌い方が、歌詞の持つ哀愁と絶妙にマッチしています。こうした細かい表現力の積み重ねが、「いとしのエリー」を単なるラブソングではなく、普遍的な名曲へと昇華させた要因の一つでしょう。

歌詞の普遍性と日本人の情緒

「いとしのエリー」の歌詞には、恋愛の喜びだけでなく、不安や孤独といった複雑な感情も織り交ぜられています。希望と同時に叶わないかもしれない切なさが込められており、多くのリスナーが自身の経験と重ね合わせることができる内容となっています。

また、日本の歌謡曲の特徴でもある「哀愁」を感じさせる表現が随所に見られます。これは、演歌的な要素と洋楽的な洗練されたメロディが融合するサザンオールスターズならではのスタイルとも言えるでしょう。そのため、「いとしのエリー」は、時代や世代を超えて共感され続けるラブソングとなったのです。

海外への影響とカバー

「いとしのエリー」は国内でのヒットにとどまらず、海外のアーティストにも影響を与えました。特に1989年には、アメリカの伝説的ソウルシンガー、レイ・チャールズがこの曲を「Ellie My Love」としてカバーし、日本のCMでも使用されました。世界的なミュージシャンが日本のバンドの楽曲を歌うというのは当時としては画期的な出来事であり、サザンオールスターズのメロディセンスが国境を越えて評価されたことを示すエピソードでもあります。

ライブでの演奏とファンの熱狂

サザンオールスターズのライブにおいて、「いとしのエリー」は特別な一曲です。エネルギッシュな曲で盛り上がった後、この曲のイントロが流れると、会場の空気が一瞬で変わり、観客が静かに聴き入る——そんなライブならではの情景が生まれます。そして、サビでは観客が一斉に歌い始めることもあり、その一体感が会場全体を包み込みます。桑田の熱のこもった歌声と、観客の感情が共鳴することで、ライブのハイライトのひとつとして語り継がれているのです。

永遠の名曲としての地位

「いとしのエリー」は、発売から数十年が経過した現在もなお、カラオケの定番曲として歌われ続け、結婚式や特別な場面でも選ばれる名曲として定着しています。サザンオールスターズの音楽は時代とともに進化し続けていますが、この曲は変わることなく、多くの人の心に残り続けています。

また、音楽番組や特集などでたびたび取り上げられることも多く、新たな世代のリスナーにも広がり続けています。そこには、日本人にとっての「愛」や「別れ」といった普遍的なテーマに対する、サザンオールスターズ独自のアプローチがあるからこそ、時代を超えて支持されるのではないでしょうか。

まとめ

「いとしのエリー」は、単なるラブソングではなく、日本の音楽文化における重要な一曲として語り継がれています。サザンオールスターズが持つ幅広い音楽性と、桑田佳祐の感性が見事に結実した楽曲であり、その普遍的なメロディと歌詞は、これからも多くの人々の心に響き続けるでしょう。

この曲が持つ魅力は、聴く人それぞれの思い出や感情と結びつき、時代が変わっても色褪せることはありません。サザンオールスターズの歴史を語るうえでも、そして日本の音楽シーンを振り返るうえでも、欠かせない一曲であることは間違いないでしょう。

コメント