第10位:『ひとりきり』

第10位は『ひとりきり』です。

かぐや姫の「ひとりきり」は、1972年4月20日に発売されたアルバム『はじめまして』に収録された楽曲です。作詞・作曲は南こうせつ、編曲は小山恭弘によるもので、かぐや姫が本格的に音楽活動を始めた初期の代表的な作品の一つとされています。

同年12月20日には、ライブアルバム『かぐや姫おんすてーじ』にも収録され、ステージ上での温かみのある演奏と観客との一体感が感じられるバージョンとしてファンの間で知られています。その後もベストアルバム『かぐや姫フォーエバー』(1975年3月5日発売)などに再収録され、グループの代表的レパートリーの一つとして長く親しまれてきました。

楽曲は、南こうせつ独特の哀愁を帯びたメロディと繊細な歌詞が印象的で、1970年代初期のフォークブームの中でも、孤独や優しさといった人間味あふれるテーマを丁寧に描き出した作品です。

まずは公式動画(音源)をお聴きください。

🎵 公式クレジット(YouTube公式より)

かぐや姫(Kaguyahime) – 「ひとりきり」 (Official Audio)

Provided to YouTube by PANAM / Crown Tokuma Music

From the album『かぐや姫フォーエバー』/Release Date: 2010年8月4日

📘 2行解説

南こうせつの繊細なメロディが冴える、初期かぐや姫の代表曲。

孤独と優しさが交錯するフォークの名品として、今も多くのリスナーに愛されています。

🎵 公式クレジット(YouTube公式より)

かぐや姫 – 「ひとりきり(LIVE)」

Provided to YouTube by Nippon Crown Co., Ltd.

収録アルバム:『かぐや姫おんすてーじ』(1972年12月20日発売)

📘 2行解説

デビュー期のかぐや姫が、観客との温かな空気の中で歌い上げたライブ版。

南こうせつの柔らかな声とアコースティックギターの響きが、静かな感傷を誘います。

『ひとりきり』の物語(Short stories)

1. 春の街角

1971年の春、東京の街はまだ肌寒く、夜になると桜の花びらが街灯の下でひらひらと舞っていた。田中陽介は薄手のコートを羽織り、小さなカバンを肩に掛け、静まり返った路地を歩いていた。吐く息がほのかに白く、春の訪れを告げる風に混じって漂う。大学を卒業し、東京で就職して数年。印刷会社の小さな部署で働き、忙しさの中で日々が過ぎていたが、心のどこかに虚しさが根を張っていた。

夜遅くまで残業し、帰ればワンルームの狭いアパートで一人。ラジオからはフォークソングが流れ、古い電気ストーブの熱に身を寄せるだけの生活。友人とも疎遠になり、週末はレコードを聴きながら焼酎を傾けるだけ。そんな単調な繰り返しに、陽介はふと立ち止まった。

「帰ろう」

誰に言うでもなく呟き、彼は東京駅へ向かった。新幹線の切符を握り、揺られること数時間。向かったのは九州の大分だった。

2. 故郷の風

改札を出ると、春の柔らかな風が頬を撫でた。東京の冷たいコンクリートの匂いとは違い、ここには土と草の香りが混じっている。大分市の竹中――陽介が生まれ育った小さな町は、駅から少し離れた場所に広がっていた。駅前の商店街は、昔ながらの看板が並び、桜の花びらが風に舞って地面に散らばっている。夕暮れの薄い光の中、子供の頃に走り回った記憶がよみがえる。

「ただいま」

小さな声で呟きながら、陽介は駅近くの喫茶店「みどり」へ足を向けた。木製のドアを押すと、チリンとベルが鳴り、中から懐かしいメロディーが流れてきた。南こうせつの声がかすかに響き、時間が1970年代のまま止まったような空間が広がる。壁には色褪せた映画のポスターが貼られ、木のカウンターには使い込まれた傷が刻まれている。

「いらっしゃい」

カウンターの向こうで、マスターが穏やかに笑った。少し皺が増えた顔だったが、その優しい目は昔のままだった。

「陽介じゃないか。久しぶりだな」

「……覚えててくれたんですか?」

「当たり前だ。お前が仲間とギター弾いて騒いでたあの頃、忘れられるかよ」

マスターはそう言って、湯気の立つコーヒーを差し出した。春の夜に温かいその香りが、陽介の心をそっと解きほぐした。

3. 思い出の人

コーヒーを啜っていると、再びドアのベルが鳴った。陽介が振り返ると、そこに立っていたのは、かつての恋人・真理だった。

「……真理?」

彼女は一瞬驚いたように目を丸くしたが、すぐに春の日差しのような笑みを浮かべた。

「陽介……本当にあなたなの?」

真理はほとんど変わっていなかった。長い髪をポニーテールにまとめ、素朴なワンピースを着ている。高校卒業後、陽介は東京の大学へ行き、彼女は地元に残って働いた。それきり、連絡も途絶えていた。

「まだここに来てたんだ」

「うん、時々ね。あなたこそ、こんな時間に珍しいじゃない」

二人はカウンターに並んで座り、ぎこちなく言葉を交わした。マスターは黙ってコーヒーを淹れ直し、そっと二人を見守ってくれた。真理の声は、昔と同じように陽介の心を揺さぶった。彼女が笑えば胸が温かくなり、彼女が目を伏せれば寂しさが広がる。あの頃の淡い気持ちが、春の風と共に蘇ってくる。

4. 選択

店を出ると、春の夜風が二人を包んだ。桜の花びらが舞い散り、竹中の小さな町に淡いピンクの絨毯を広げている。遠くの山からは、春霞が薄く立ち上っていた。

「少し歩こうか?」

「うん」

二人は並んで歩き出した。春の夜道を、昔のように。会話は途切れず続き、時折訪れる沈黙は穏やかだった。桜並木の下で、真理の吐く息がほのかに白く輝き、陽介の視線を引き寄せる。

「陽介は、東京に戻るの?」

「うん、明日の朝の汽車で」

「……そっか」

真理は少し寂しそうに笑った。その表情に、陽介の胸が締め付けられる。

「また帰ってくる?」

「……わからない。でも、また会いたいとは思う」

彼女は少し考え、小さく頷いた。

「私も、そう思うよ」

そして、彼女は静かにはっきりと告げた。

「でもね、陽介。私はもう『待つ』ことはしない」

その言葉に、陽介は息を呑んだ。彼女は再会を喜びつつも、未来を曖昧な約束に委ねない決意をしていた。

「もし、あなたが本当に私ともう一度やり直したいと思うなら……」

真理は言葉を切り、彼を真っ直ぐに見つめた。

「そのときは、ちゃんと迎えに来てね」

陽介は言葉を失った。彼女の瞳に映る自分を見つめながら、その決意を心に刻むしかなかった。

5. ひとりきり

翌朝、陽介は特急電車の座席に座っていた。車窓の外には、春の風景が流れていく。ここからは見えないはずの桜が咲き誇る竹中の町並みも遠ざかるように感じられた。昨夜の真理の言葉が、頭の中で何度も響いていた。

このまま東京に戻り、同じ日々を繰り返すのか。それとも――。

電車の動きとともに、陽介の心もまた動き始めた。彼女の瞳、彼女の声、そして彼女が残した最後の言葉。それらが、虚ろだった彼の胸に春の光のような希望を灯した。

もう、一人きりではいたくなかった。

かぐや姫の楽曲「ひとりきり」についての考察

かぐや姫の楽曲「ひとりきり」は、当時の社会的背景や人々の心理に深く根ざした作品です。1970年代の日本におけるフォークブームの中で生まれたこの楽曲は、個人の内面的な孤独や、社会の中での自己の在り方を問うものとして、多くのリスナーの共感を集めました。

孤独を描く詩的な歌詞

タイトルが示すように、「ひとりきり」は孤独をテーマに据えた楽曲です。しかし、この孤独は単なる悲しみや寂しさではなく、自己と向き合う時間として描かれています。歌詞の中には、誰もいない部屋で過ごす時間や、過去を振り返る瞬間が織り込まれ、聴く人に自身の経験と重ね合わせる余地を与えています。フォークソングの特徴である率直な心情表現が、この楽曲でも存分に発揮されています。

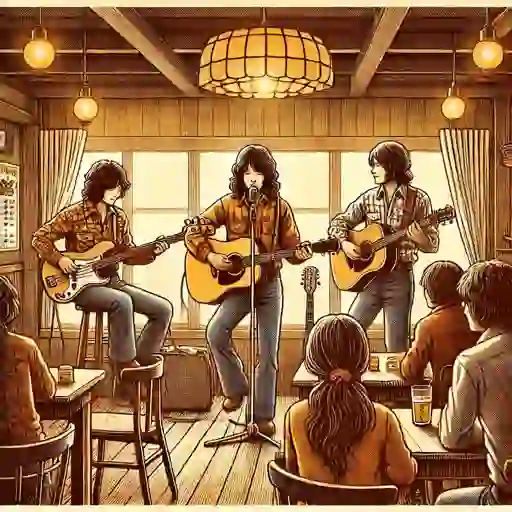

温かみのある音楽的表現

音楽的な面では、かぐや姫らしいシンプルなメロディラインが印象的です。アコースティックギターの温かみのあるサウンドが楽曲全体を包み込み、歌詞の持つ哀愁と調和するように設計されています。このようなアレンジは、聴く人に優しく寄り添う感覚を与える一方で、歌詞の持つ切なさを一層際立たせる効果を持っています。

1970年代の社会背景とフォークソング

この楽曲が発表された1970年代、日本は高度経済成長の最中にありながらも、都市化が進み、人間関係の希薄化が始まっていました。多くの若者が自己の存在意義を模索する中、フォークソングは彼らの心の拠り所となっていました。「ひとりきり」もまた、孤独を抱える人々の心に寄り添う楽曲として親しまれました。

また、「ひとりきり」は単なる悲哀の歌ではなく、孤独の中にある希望や、新たな出発への兆しを内包している点も見逃せません。孤独を否定するのではなく、それを受け入れ、そこから自己を見つめ直すプロセスが描かれているため、リスナーは聴き終えた後、どこか前向きな気持ちになれるのではないでしょうか。

まとめ

「ひとりきり」は、かぐや姫の楽曲の中でも特に詩的な表現が際立つ一曲であり、聴く人の心に深く訴えかける力を持っています。その魅力は単なるノスタルジーに留まらず、現代のリスナーにも新たな気づきを与えるものです。この楽曲を改めて聴くことで、孤独との向き合い方について考え直し、そこから生まれる自己の成長を実感できるかもしれません。

コメント