Air Supplyについて詳しくは➡こちら

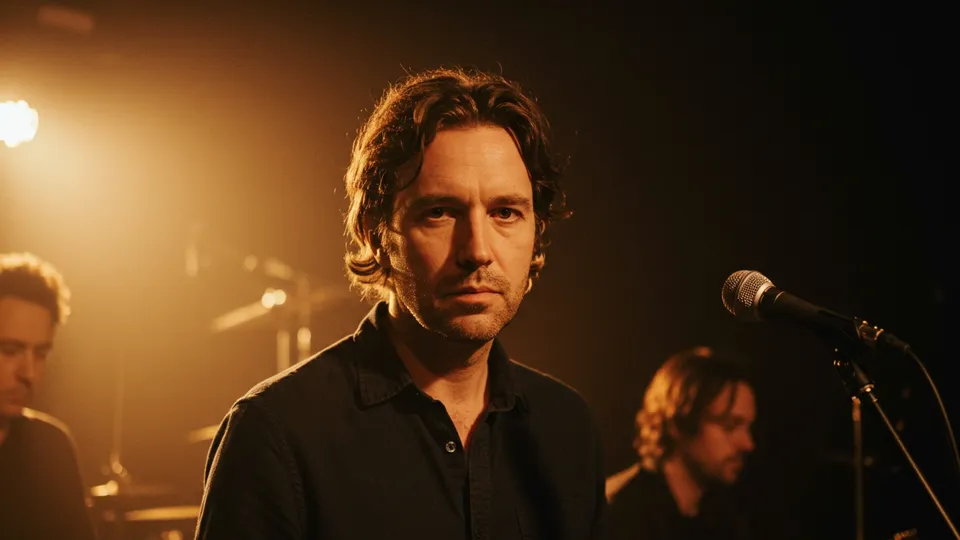

今日は、グラハム・ラッセル(Graham Russell)の誕生日です。

今日は、グラハム・ラッセル(Graham Russell)の誕生日です。1950年6月11日、イングランド・ノッティンガムに生まれました。

彼はオーストラリアのソフトロック・デュオ「エア・サプライ(Air Supply)」の作詞・作曲を担う中心人物であり、繊細なメロディと詩的な言葉で多くの名曲を生み出しました。 代表作には『Lost in Love』『All Out of Love』『The One That You Love』などがあり、世界中のリスナーの心を今なお優しく包み続けています。

温かなギターの音色とともに紡がれる彼の楽曲は、AORの黄金時代を象徴する存在でもあります。70代を迎えた現在も、創作とライブを続け、静かに情熱を燃やし続けています。(ちなみに、もう一人のラッセルは、ギターを弾きません(>_<))

今日の紹介曲:『ロストインラヴ』by Air Supply(エアサプライ)

🎵 Air Supply - Lost in Love (Remastered)

📀 収録アルバム:『The Definitive Collection』

🎼 作詞・作曲:Graham Russell|プロデューサー:Robie Porter ほか

📅 オリジナル発売年:1980年|リマスター版リリース:1999年8月23日

💬 解説(2行)

甘く繊細なボーカルとドラマティックなメロディで綴る、不朽のAORバラード。“愛を失って初めて気づく本当の気持ち”を綴った、Air Supply最大の代表曲のひとつです。

🎤 Air Supply - Lost in Love(Live Official Video)

📅 公開日:2009年10月25日|視聴回数:3,746万回超(2025年6月時点)

🎵 収録アルバム:『Ultimate Air Supply』ほか

💬 解説(2行)

繊細なハーモニーと透明感あるステージパフォーマンスで、名曲がライブならではの臨場感に包まれます。70〜80年代AORを象徴するバラードが、今も変わらぬ感動を届けてくれる一曲です。

次は、彼らも少し年を取り高音が出にくくなったものですが、それはそれで味があります。

2013年のライブの模様です。

🎼 Air Supply - Lost in Love(Live in Hong Kong, 2013)

📅 公開日:2015年9月18日|収録:2013年 香港ライブ音源

📈 視聴回数:126万回超(2025年6月時点)

💬 解説(2行)

穏やかなテンポと円熟した歌唱が光る、2010年代のライブバージョン。オリジナルよりもややスローで、リスナーに寄り添う包容力あるアレンジが魅力です。

ロスト・イン・ラブのリリース!

Lost in Loveはオーストラリア国内版と、国際的ヒット版(アメリカなど)があります。前者が1979年リリースで、後者が1980年リリースです。

1980年2月:アメリカでシングルとして再録音バージョンがリリース 同年発表のアルバム『Lost in Love』のタイトル曲として収録され、世界的なヒットになり全米ビルボードHot 100で第3位を記録しました。

僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫

| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |

| 曲のリリース年 | 1980 | ||||||||

| 僕が聴いた時期 | ● |

初めて聴いたのは、大学3年の頃ですね!たぶん。

場所は、当ブログではおなじみの世田谷区松原のアパートの一室です。

大学の授業に行くのも自由、音楽聞き放題、彼女もいて人生最高うって!スッカンピーな脳の状態でした。 残念ながら過去は変えられないので、当時の話に戻ると、こうしたラブソングは好んで聴いていました!

正確に言うと、楽曲の英語が聞き取れるほどの語学力はなかったのですが、大体どんな感じの曲かくらいはメロディーでわかりますよね。

この時期のエアサプライは、この手のラブソングが多く好きでしたし、なかでも今日紹介する「Lost in Love」は特別感がありました。

僕の音楽人生においても、彼らの楽曲の中ではもちろん、洋楽全体でもかなりランキングが上の一曲です。 リリース以来、この40年超で何度聴いたかわからないくらいです。

名曲『ロスト・イン・ラヴ』(Air Supply)をご紹介!

二人の「ラッセル」が出会った日

ミュージカルから始まった奇跡のデュオ

1975年、シドニーで上演されていたミュージカル『ジーザス・クライスト・スーパースター』の舞台裏で、二人の青年が出会いました。

一人はイングランド・ノッティンガム出身のグラハム・ラッセル。もう一人はメルボルン出身で美しいハイトーン・ヴォイスを持つラッセル・ヒッチコックです。奇しくも同じ「ラッセル」という姓を持つ二人でしたが、その性格や役割は対照的でした。(※)

■グラハム・ラッセル:ロマンティックな詞とメロディを紡ぐ作曲家。ギターを弾きながら、繊細な情景を描き出す詩人。

■ラッセル・ヒッチコック:空高く突き抜ける声を武器に、感情をドラマティックに伝える表現者。この「静」と「動」のバランスが、エア・サプライという奇跡のデュオを誕生させたのです。

『ロスト・イン・ラヴ』が生まれた瞬間──絶望の中でこぼれ落ちた光

夢を抱いた初の海外ツアー

1978年、エア・サプライはオーストラリアでの人気を背景に、より大きな夢を追って初のイギリス・ツアーへと旅立ちました。当時の彼らは、国内ではいくつかのヒットを飛ばしていたとはいえ、国際的にはまったく無名の存在で、ツアーの多くは前座や小規模な会場に限られていました。

現地での反響は期待を下回り、ツアー自体も赤字。ツアーマネージャーの手配や機材の運搬、滞在費などがかさみ、収入はおろか生活費の確保すらままならない状態だったのです。とくにグラハム・ラッセルは、楽曲制作の中心人物として精神的なプレッシャーも大きく、将来に対する不安と、経済的な困窮の両方に心をすり減らしていきました。

「果たして自分たちは、このまま音楽で生きていけるのか?」

そんな自問を繰り返しながら帰国した彼ですが、ギターだけは手放せませんでした。どんなに先が見えなくても、自分を支えてくれるのは音楽しかない──その一念だけが、彼を動かし続けていたのです。

そして、帰国後のある静かな夜。メルボルン郊外の自宅でギターを爪弾くうちに、ふと心の底から溢れ出すようにして一つの旋律が生まれました。それが後に『ロスト・イン・ラヴ』と名づけられる楽曲の原型であり、わずか15分で完成したとされる奇跡のような創作の瞬間でした。

名曲『ロスト・イン・ラヴ』徹底解剖

メロディが語る、やさしさと揺らぎ

グラハム・ラッセルが作り出したメロディは、シンプルで親しみやすいにもかかわらず、心の奥まで届く力を持っています。Aメロは静かに語りかけるように始まり、Bメロで少しずつ感情を膨らませ、サビで一気に放出する構造は、バラードとしての完成形といえるでしょう。

そこに、ストリングスのアレンジが精緻を極めています。まるで映画のサウンドトラックのように、ラッセル・ヒッチコックのボーカルと繋がり、リスナーを壮大なドラマの中へと引き込みます。

歌詞に宿る、深い情緒と逆説的愛の表現

「Lost in love, and I don't know much / Was I thinking aloud and fell out of touch?」(愛に迷い、何もかもが霞んでいた ひとりごとのように心をこぼし、君のぬくもりを見失っていた)

このサビのフレーズは、恋に落ちる幸福感と、感情の渦に沈んでいく甘美な混乱を同時に描いています。「迷っている(lost)」という言葉は、本来ネガティブな意味で使われますが、この文脈では「愛に浸かりきった状態」を示すポジティブな象徴として描かれています。

「But I'm back on my feet / And eager to be what you wanted」(でも今はもう立ち上がった 君が求めていた僕になろうと心から願っている―)

この一節も、愛のなかで迷いながらも、感情を再生させるために自分を見つめなおす。そして相手の望む自分になろうとする前向きな姿勢が溢れています。

グラハムの作詞には、ストレートな表現と同時に、視聴者に解釈の余地をとらせる跡があり、聴くたびに新たな意味が立ち上がる魅力があります。

1980年の日本と『ロスト・イン・ラヴ』の親和性

日本においても1980年は転換期でした。ニューミュージックやシティ・ポップが本格的なブームを迎え、松任谷由実、山下達郎、竹内まりやらが次々と名盤を発表していました。

一方で、山口百恵(僕と同学年です)の引退、松田聖子のデビューといった歌謡界の世代交代も進んでいました。

そんな時代の中で、エア・サプライの音楽は日本の洋楽ファンにも自然に受け入れられていきます。特に『ロスト・イン・ラヴ』のような「哀愁を帯びたメロディ」「情感を込めたボーカル」は、日本の歌謡曲と共通する要素を持っており、FMラジオや深夜番組などを通じて広がりを見せました。

特に80年代のカーステレオ文化やラジオ番組では、ドライブや夜更けのひとときに聴きたくなる一曲として親しまれ、多くの人の記憶に刻まれることになります。

他の代表曲と比較する『ロスト・イン・ラヴ』の位置づけ

『All Out of Love』との違いと共通点

エア・サプライの名を世界に知らしめたもう一つの名曲が、『All Out of Love』(1980年)です。こちらもグラハム・ラッセルの手による作品で、恋人との別れと未練を描いた切ないバラードとして大ヒットしました。

この曲では、「すでに愛を失った者の痛み」が前面に出ており、メロディもやや緊張感を帯びた構成となっています。一方『ロスト・イン・ラヴ』は、「愛に溺れていく喜び」や「自分を見失うほどの幸福感」を描いており、どちらかといえば前向きで優しい世界観が印象的です。

二つの曲は、まるで感情の両極を描いた双子のような存在です。どちらも高い完成度を誇り、エア・サプライの持つ表現の幅と深さを見せつけています。

現在のグラハム・ラッセルとエア・サプライ

今なお続く創作とツアー活動

グラハム・ラッセルとラッセル・ヒッチコックは、現在もエア・サプライとして活動を継続しており、ワールドツアーやライブパフォーマンスを精力的に行っています。

2020年代に入っても世界各地の音楽フェスやディナーショーなどに出演し、往年のファンだけでなく新しい世代にもその音楽を届けています。

グラハムはソロでの詩作や舞台音楽の制作にも関わっており、その表現欲求は衰えることを知りません。70代を迎えてもなお、彼の書く歌詞とメロディには、若いころと同じ「愛すること」への探究心が息づいています。

永遠に続く「愛に迷う」という幸せ

『ロスト・イン・ラヴ』という楽曲は、若き日のグラハム・ラッセルが人生のどん底から書き上げた、不屈の魂と愛への賛歌。

それは、AORという時代の空気と奇跡的に共鳴し、世界中の人々に愛を届けたメッセージ。

そして今なお、その美しいメロディは、40年以上の歳月を超えて私たちの心に響き続けています。

※エア・サプライのラッセルは一人が名前で、一人が苗字ということ?

エア・サプライの「ラッセル」は、実は 一人は“名前”としてのラッセル(ファーストネーム)、もう一人は “姓”としてのラッセル(ラストネーム) を持っています。まとめるとこうなります:

| メンバー名 | 名(First Name) | 姓(Last Name) | ラッセルは? |

|---|---|---|---|

| グラハム・ラッセル | Graham | Russell | 姓(ラストネーム) |

| ラッセル・ヒッチコック | Russell | Hitchcock | 名(ファーストネーム) |

つまり、**「エア・サプライのラッセルは2人いる」**というのは見た目上の偶然であって、同じ「Russell」でも役割が違います。

補足:なぜ混乱しやすいのか?

- 英語では「姓→名」の並び(たとえば Hitchcock, Russell)の順ではなく、通常「名→姓」で表記されます。

- 「ラッセル(Russell)」は英語圏でよくある名でも姓でも使われる名前なので、余計に混同しやすいのです。

ユニット名が「Russell & Russell」ではない理由

名前に共通点があることを前面に出して「Russell & Russell」とする選択肢もあったかもしれませんが、実際には彼らは 「Air Supply」=“空気供給” という詩的かつユニークな名前を選びました。これは彼らの音楽の透明感や癒しのイメージにも通じています。

この“ラッセル問題”は、ファンの間でもときどき話題になるユニークなエピソードです。

コメント