第5位は、【日はまた昇る】です。

第5位は「日はまた昇る」です。

歌詞がわからなくても洋楽が大好きなように、楽曲の肝はメロディーだと思います。それに色んなものが足されて行って、より昇華され磨かれたものが名曲と呼ばれるのだと僕は考えています。

この曲は、メロディーが良いのは当然のことですが、それに40歳を超えた浜田省吾に刻まれた人生という時間が加わり、若さだけでない人生観を感じます。

こうやってBEST15を紹介するために、何度も何度も彼の楽曲を聴き比べていくと、色々と考えさせてくれる。そんな一曲です。

超約

旅の途中で失った人を思いながら、それでも前を向いて生きていく決意を歌った作品。

人生の困難や孤独を受け入れ、明日へと歩み続ける強さと希望を描いている。

「日はまた昇る」という象徴的な言葉が、再生と生き抜く意志を静かに照らしている。

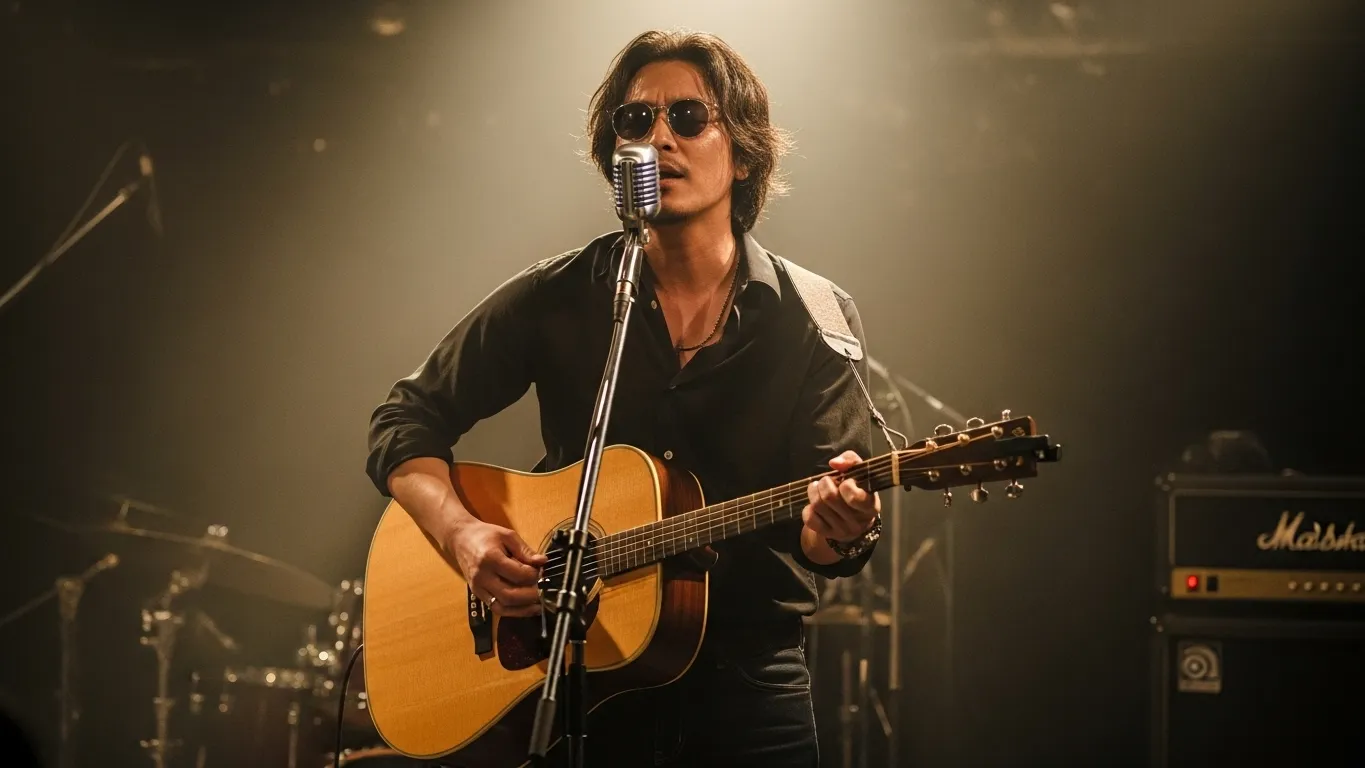

まずは公式動画をご覧ください。

✅ 公式動画クレジット

浜田省吾 Official YouTube Channel

🎵『日はまた昇る(single / 1998)』

Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.

© 1998 Sony Music Entertainment (Japan) Inc.

💬 2行解説

1998年にリリースされた浜田省吾の代表的バラードで、アルバム『詩人の鐘』にも収録。

時代を越えて生きる希望を描いた歌詞が、多くのファンに勇気を与え続けています。

✅ 公式動画クレジット

浜田省吾 Official YouTube Channel

🎵『日はまた昇る(Fan Club Concert 2017)』

Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.

© 2020 Sony Music Entertainment (Japan) Inc.

💬 2行解説

2017年に開催されたファンクラブコンサートから、「日はまた昇る」の日英字幕付き未公開ライブ映像。

壮大なアレンジと浜田省吾の成熟したボーカルが、希望と再生のテーマを静かに描き出しています。

はじめに──“それでも明日は来る”という希望のかたち

超約すると、この曲は「旅の途中で立ち止まり、過去を見つめながらも、明日へもう一度歩き出す覚悟」を描いた歌です。

人生の折々に訪れる迷いや後悔を包み込むように、「それでも日はまた昇る」と静かに語りかける。強がりではなく、時間の流れを受け入れる姿勢が、この歌の本質です。

青空を見上げる場面から始まる歌詞は、過去と未来を対比させながら“生き続けることの重さと美しさ”を伝えています。

リリースと作品背景

1998年、静かな再出発を象徴するシングル

『日はまた昇る』は1998年12月2日にシングルとしてリリースされました。

同年に『モノクロームの虹』『詩人の鐘』といった作品が続き、3枚目として発表されたこの曲は、90年代後半の浜田省吾が再び“言葉”を中心に据えた音楽へと戻っていく節目となりました。

時代は、バブル崩壊から数年を経て、日本全体が“立ち直りの方法”を探していた頃です。

そんな空気の中で「明日の朝も日はまた昇る」という言葉は、単なる慰めではなく、「続けていくことの尊さ」を代弁するメッセージとして多くの人に響きました。

アルバム『SAVE OUR SHIP』での再録

2001年のアルバム『SAVE OUR SHIP』には、リメイクされたヴァージョンが収録されています。

音の厚みやバランスは異なりますが、歌の核となるメッセージは変わりません。

アレンジの変化よりも、“浜田省吾がどのようにこの曲を再び歌い直したか”が大切で、彼自身が時間の流れをもう一度受け止め直したことを感じさせます。

歌の情景──丘に立ち、空を見上げて思うこと

風景のリアリティと「面影」の記憶

冒頭の「海鳴りの聞こえる丘で 青空を見上げて想う」という描写。

この一行で、聴き手は静かな風景の中に立たされます。

抽象的な人生論ではなく、確かな空気や音のある“場所”から始まるのがこの曲の特徴です。

そして続く「この旅の途上で 愛した人の懐かしい面影を」。

このフレーズが、歌全体に人間のぬくもりを与えています。

浜田省吾の旅の歌は多くありますが、この曲では“孤独の中の記憶”がとても具体的に描かれている。

だから聴く人の心の中にも、自然と誰かの姿が浮かび上がります。

「旅」という人生のメタファー

この曲における“旅”は、移動の物語ではなく“人生そのもの”を象徴しています。

歌詞中に現れる「河を渡り 谷間をぬって 頂きを越えて」という一節は、人生の起伏そのもの。

道の険しさを描きながらも、どこか穏やかで、悲壮感がありません。

それは“戦い続ける人生”ではなく、“受け入れて進む人生”へと変化した浜田省吾自身の成熟を映しています。

現在地を確かめるような静けさ

「今もこうして暮らしてる」という実感

「今日まで何度も厄介な事に 見舞われて来たけれど 今もこうして暮らしてる これからも生きてゆけるさ」この部分に漂う落ち着きが、この歌を特別なものにしています。

過去の痛みを軽んじるのではなく、重ねた時間をそのまま受け入れる姿勢が、浜田省吾らしい人間味です。

どんな人にも「思い当たる出来事」があり、それぞれの経験を重ねて聴くことができる普遍性があります。

「明日も日は昇る」――変わらぬ自然と変わる自分

次に登場する「夕日が空を染めてゆく 明日の朝も日はまた昇る」。

世界は自分の都合で動かない。

けれども、太陽が昇り続けるように、人生も流れていく。

この客観性があるからこそ、「それでも前を向こう」という言葉が重たく響くのです。

彼が1980年代の“走る浜田”から、“受け入れる浜田”へと変化していく象徴的な瞬間でもあります。

人生を再び歩くための比喩

「河」「谷」「頂き」が示す時間の層

歌の中盤に繰り返し出てくる自然の地形――河・谷・頂き。

これらは人生の“困難・選択・達成”を象徴しています。

浜田省吾はこれを、壮大なスケールの中で語るのではなく、ひとりの人間の足跡として淡々と置いていきます。

人はみな、それぞれの河を渡り、谷を越え、頂きを目指す。

そのすべての道程に“価値”があることを、この歌は静かに伝えています。

荒野に立つということ──孤独を肯定するメッセージ

「荒野にひとり君は立ってる」に込められた意味

歌詞の後半で最も印象的なのが、「荒野にひとり君は立ってる」という一行です。

ここで描かれる“君”は、特定の誰かではなく、現代を生きるすべての人の姿を象徴しています。

社会の中で方向を見失ったり、孤独に直面する瞬間──そのとき、誰の隣にも立ってくれるわけではない。

「行く道は幾つもある だけど たどりつくべき場所は きっとただひとつだけ」

この部分には、浜田省吾らしい断定の優しさがあります。

どんなに迷っても、人が最後に立ち返る場所は一つしかない。

それは、誰かに決められるものではなく、自分自身で見つけるしかないのだという強い信念です。

“孤独”を恐れるのではなく、“孤独の中で自分の軸を見つけろ”と語るような温かさがあるのです。

「君は君の人生を受け入れて楽しむ他ない」という真実

自分の人生を受け入れるという決意

ラスト近くの「君は君の その人生を 受け入れて楽しむ他ない」というフレーズは、この曲全体のテーマを一行に凝縮しています。

人生はやり直しの効かない一本道であり、他人のように生きることもできない。

しかしその道を受け入れた瞬間に、人は初めて自由になれるのだ――そんな哲学的な視点が光ります。

この言葉は、浜田省吾が長年描いてきた「青春の延長線上」にあるものとは少し違います。

若さや理想を歌ってきた時代を経て、“受容”という成熟の地点にたどり着いた。

そこにこそ『日はまた昇る』というタイトルの真意があるのです。

太陽は昇る。だがそれは「自分が頑張ったから」ではなく、「生きている限り、時間は進むから」。

だからこそ、今日を生きる理由を自分の中に見出す必要があるのです。

ファンが感じた“再生”の歌

コンサートでの体験と共鳴

この曲はライブで演奏されるたびに、観客が息をのむような静寂を生み出します。

ステージの照明がゆっくりと夕焼け色に変わり、歌詞にある「夕日が空を染めてゆく」と重なる瞬間。

客席の誰もが、自分の人生のどこかの風景を重ねているように見えます。

浜田省吾が大声で「頑張れ」と言わなくても、彼の“黙って隣に立つような歌い方”が、

聞く人の中に小さな火を灯していく。

その静けさこそが、ファンの心に深く残る理由です。

「再出発」の象徴として

1998年のリリース当時、浜田省吾は40代後半。

デビューから20年以上を経て、“これからどう生きるか”という年齢に差しかかっていました。

そんな時期に書かれたこの曲は、まさに彼自身の再出発の歌でもあります。

社会的成功の後に訪れる“静かな問いかけ”を自分自身に投げかけ、それを聴き手にも共有した点で、彼のキャリアの転換点といえる作品です。

「Best15で第5位」に選んだ理由

歌詞の普遍性と深度の両立

このランキングの中で『日はまた昇る』を第5位に置いた理由は、浜田省吾の全作品の中でも「哲学」と「感情」のバランスが最も美しく取れているからです。

情熱的な初期作品のように突き抜けた力強さはない。

けれども、その代わりに“生きることの意味”を静かに掘り下げている。

聴く時期や年齢によって受け止め方が変わる“成長する歌”であり、まるで人生のステージに合わせて姿を変えるような懐の深さがあります。

他の代表曲との対比

同じテーマを持つ『My Home Town』や『初秋』が“記憶の中にある過去”を描いた歌だとすれば、『日はまた昇る』は“今ここに立っている自分”を描いた歌です。

過去を懐かしむのではなく、未来を恐れない。

そのバランス感覚が、この曲を特別な位置に押し上げています。

まとめ──沈黙の中に宿る希望

『日はまた昇る』は、派手な展開も、大きなドラマもありません。

けれども、その静かな構成の中に「人はどう生きるべきか」という問いが確かに息づいています。

荒野に立つ一人の人間が、「それでも日はまた昇る」と心の中でつぶやく。

そこにあるのは悲壮ではなく、確かな希望です。

そして最後の一行――

「最後には 笑えるように」。

この小さな願いこそ、浜田省吾が長い旅の果てにたどり着いた“人生の肯定”そのものです。

『日はまた昇る』は、聴く人の数だけ意味を変えながら、それぞれの朝に、新しい太陽を昇らせてくれる歌なのです。

コメント