第12位は、【ラスト・ショー】です。

この曲も、思い出深いアルバム(『愛の世代の前に』)に挿入されています。

解説ではより丁寧に記していますが、”終わりは痛い。でも、終わらないままでは始まらない。”

・・・このメッセージをお聴き取りください。

超約

深夜のドライブ。

二人だけの映画みたいな夜は、静かに終わりを迎えようとしている。

かつては同じ未来を信じていたけれど、気づけば別々の景色の中。

夜明けとともに、物語の主人公は“俺ひとり”。

それでも前へ進む決意だけは、確かに胸に残っている。

まずは公式動画をご覧ください。

クレジット

曲名:ラストショー

アーティスト:浜田省吾(Shogo Hamada)

提供:Sony Music Labels Inc.

配信開始日:2020年4月8日

出典:浜田省吾 Official YouTube Channel

✍️2行解説

失われつつある愛と別れの舞台裏を、映画のような視点で描いたバラード。

ほろ苦い「ラストショー」の幕引きに、静かな覚悟と切実な余韻がにじむ一曲です。

🎤クレジット情報

曲名:ラストショー(ON THE ROAD 2015-2016 “Journey of a Songwriter”)

アーティスト:浜田省吾(SHOGO HAMADA)

提供:浜田省吾 Official YouTube Channel

収録元映像:「ON THE ROAD 2015-2016 Journey of a Songwriter」

公開日:2021年8月20日

✍️2行解説

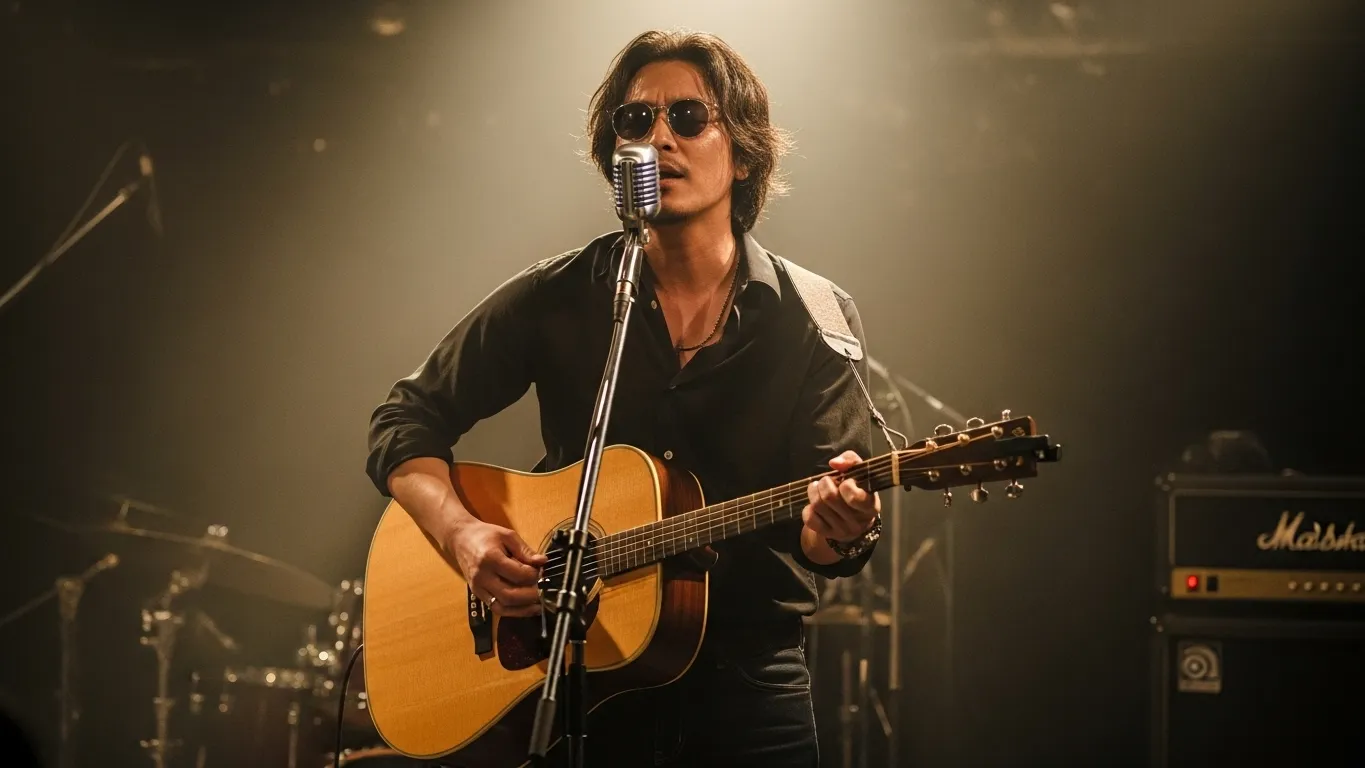

日英字幕付きで描かれるライブ版「ラストショー」。

円熟した歌唱が、別れの情景を映画のクライマックスのように浮かび上がらせる映像です。

浜田省吾にとっての“転換点”に生まれた歌

『ラスト・ショー』がリリースされた1981年。(僕が大学を卒業して、社会人になった年です)

浜田省吾は、それまでの「とにかく突っ走る若者のロック」から一歩踏み込み、大人になる痛みと現実を描こうとする段階にありました。

アルバム『愛の世代の前に』はまさにそのはじまり。

社会と向き合い、人の弱さに目を開いていく——彼が“語るロック”へ大きく舵を切った作品です。

『ラスト・ショー』はその入口に置かれたような曲で、夢と現実の境目を越える瞬間を切り取っています。

80年代前半の若者文化とリンクする

高度経済成長が一段落し、「未来はきっと良くなる」という空気が漂っていた時代。

深夜ラジオやドライブが若者の象徴となり、音楽は「自分らしさの指標」でもありました。

『ラスト・ショー』は、そんな時代の空気を作品の呼吸として取り込んでいます。

映画的な語り口が、普遍性を生む

タイトル「ラスト・ショー」は映画の上映終了を思わせる言葉です。

歌全体が、一本の映画の終幕シーンのように語られます。

若さは永遠に続かない。

(僕は結構現実派で、数十年前(若い時)から認識はしていましたが、気が付けば60代後半です(ーー;))

でも、幕が降りる“その瞬間”にもドラマはある——それをロックのスピードに乗せて描いたのです。

「手の届くヒーロー像」

〈まるでスクリーンのヒーローだった〉

という一節があります。

誰もが一度は、自分を主人公に感じた瞬間がある。けれどヒーローではいられない時間が訪れる。

その“差”にこそ青春のリアリティがあるのだと浜田省吾は示しています。

エピソード:MVの存在しない名曲

当時はまだ、その楽曲の世界観を音像だけで聴き手に委ねる時代。

映像に頼らず、歌の中に映画を成立させているのがこの曲の強みです。

“別れ”の歌であり、“自立”の歌

よく「ラスト・ショー」は恋の終わりを描いた歌と紹介されます。しかし、それだけではありません。

別々の未来へ進む覚悟の歌でもあります。

一緒にいた時間が本物だからこそ、選んだ別々の道もまた本物になる。

その考え方は浜田省吾の“個を尊重するロック観”の核心です。

車が象徴するもの

当時の若者にとって、車は自由そのもの。

しかし歌中では、親の車という設定から「借り物の自由」が示唆され、夜明けとともに返却される運命にあります。

自由はタダでは手に入らない。自分の足で走り出す時が来る。そんなメッセージが静かに潜んでいます。

ライブで深められてきた曲

『ラスト・ショー』はライブで大きく育った曲です。

若い頃は疾走感が前面に出ていましたが、年齢を重ねるごとに言葉の重みが増し、「エピローグは俺ひとり」という一句が深く刺さるようになりました。

同じメロディでも、歌い手が変われば物語の色も変わる。その変化を聴けるのも、この曲の醍醐味です。

夜明けが連れてくる「現実」と「自由」

『ラスト・ショー』は「別れの曲」と紹介されがちですが、結末は喪失だけではありません。夜が明ければ、誰もが自分の足で歩き出さなければならない。つまりこの曲が描くのは、ただのラブストーリーの終幕でなく、自己決定の瞬間です。

真夜中の道路では、車のスピードに気持ちが追いつかないほど勢いがあり、何でもできる気がしていた。しかし、東の空が白み始めると、自分の人生の重さが肩にのってくる。闇が隠してくれていた感情が露わになる時間帯こそ、夜明けです。「エピローグは俺ひとり」という言葉は、孤独の宣告ではなく、「ここからは自分の物語を、自分で進めていく」という覚悟の宣言です。夜は物語の余熱を持たせてくれますが、光はその全てに決着をつけるのです。

自分を選び直すという強さ

別れを選ぶという行為には、ときに「弱さ」が貼りつけられます。しかしこの歌は、それが強く生きるためのステップであると示します。誰かの影に隠れて生きるのではなく、自分の名前を人生に刻む。その出発が明け方の道路で起きています。

あの夜が「ショー」だったのだと気づいた瞬間は、痛みと誇りが入り混じる。観客は主人公自身。そして、カーテンコールを受け止めるのも自分自身です。

アルバムの中での決定的な役割

『愛の世代の前に』は、若者が社会の中に出ていくときにぶつかる価値観の壁や、理想と現実の距離を描いたアルバムです。その大きな流れの中で、『ラスト・ショー』は、青春の幕引きを担う曲として配置されています。

前半の曲がまだ夢と理想の熱を帯びているのに対し、この曲はその熱を冷まし、次章へ向かうドアノブに手をかける役割をしています。過去から脱ぎ捨てるものを把握し、未来に持っていくものを選別する。それがこの曲です。「ここで一度、振り返れ」と語りかける声が、アルバムを通してはじめて明確に響くのです。

ライブでの成長と変容

『ラスト・ショー』は、ライブでこそ真価が発揮される曲です。デビュー間もない時代、浜田省吾は若者の理想を体現するロックボーカリストでした。その頃の歌唱は、夢を手放すことを拒むかのような勢いにあふれていました。

しかし年月を経て、彼は自らも失い、選び直し、乗り越えてきた。その経験が歌に染み込み始めると、同じ言葉が別の意味を放ちます。たとえば「エピローグは俺ひとり」というフレーズは、若い頃は「置いていかれる不安」だったものが、今は「自分で切り拓く強さ」へと変わっています。

観客もまた変わり続ける

ライブ会場には、昔は若かった大人が集い、今はその子ども世代が隣にいます。観客の人生の変化が、この曲をアップデートし続けている。

だからこそ、どの時代に聴いても、この曲は「いまの自分」のために鳴ってくれるのです。

若い世代が共感する理由

『ラスト・ショー』は昭和の歌に見えますが、実は令和の若者の不安と願望にも直撃します。

「ずっと一緒にいられる」ことより、「自分の人生を生きる」ことが大事だとわかる瞬間。

何かを選ぶ裏側で、必ず何かを諦めなければならない現実。

どの時代の人も、必ず夜明け前にそれに気づきます。

終わりを肯定する視点

松竹梅の評価で語る恋愛ドラマではなく、別れを未来への投資として描いたロックソングは実は多くありません。この曲が長く愛されるのは、「失うことの価値」を提示しているからです。

年齢に関係なく「わかる瞬間」が訪れる

10代の読者も、50代のリスナーも、いつしか自分の“ラストショー”を経験している。

その普遍性が、世代をまたいで刺さり続ける理由です。

終幕は始まりの準備期間

映画のラストシーンで観客が立ち上がるように、この曲は「次へ行け」と背中を押します。夢を諦めるのではなく、夢の見方を変えること。

それが浜田省吾の提示した「大人になる」ということです。

夜の中にいた若さには、確かに輝きがありました。しかし、その輝きに甘えてはいけない。たとえ別々の道を歩み始めても、生き方は自分で決められる。その希望を、浜田省吾は力強く歌っています。

終わりは痛い。

でも、終わらないままでは始まらない。

『ラスト・ショー』は、すべての人の人生にある「始まりの直前」を照らしてくれるロックソングなのです。

コメント