浜田省吾について、詳しい情報はこちらのWikipediaでご確認ください。

僕の勝手なBest15:【浜田省吾】編を始めます!

本日より、僕の勝手なBest15:【浜田省吾】編を始めます!

通称、浜省ですね。主に大学生のときに聴きました。やはりいつもの、世田谷区東松原のアパートの一室でです。

特に彼のバラード系が好きでしたが、当時の彼女と別れてからは、浜省の曲を聴くと辛くなるので、しばらく(20年近く)は、聴きませんでしたね。( ;∀;)

さすがにもう完全再生していますので、いまでは時折ですが聴いています。

学生時代を思い出し切なくなるのではなく、一つ一つの楽曲として、ただ、いい曲として何度も聴いています。

第15位は、【風を感じて】です。

まずスタートを飾る第15位は、「風を感じて」です。

1979年のシングル「風を感じて(Easy to be happy)」。

僕たち世代近辺の方は、日清カップヌードルのCMソングとしてご存じの方も多い曲ですね。

浜田省吾の初期を代表する“風通しのよさ”が真っ直ぐ届く一曲です。発売は1979年7月1日、作詞は浜田省吾と三浦徳子の共作、作曲は浜田省吾、編曲は水谷公生。B面は「朝のシルエット」。のちに同年12月リリースのアルバム『君が人生の時…』1曲目にも収録されました。

超約

都会の喧騒を抜け出し、風を感じながら自由を取り戻そう。

立ち止まっても、進めば道は100通りある。

夢を信じて走り出せば、きっと幸せはすぐそばにある。

「Easy to be happy」――自由に生きることは、こんなにもシンプルなんだ。

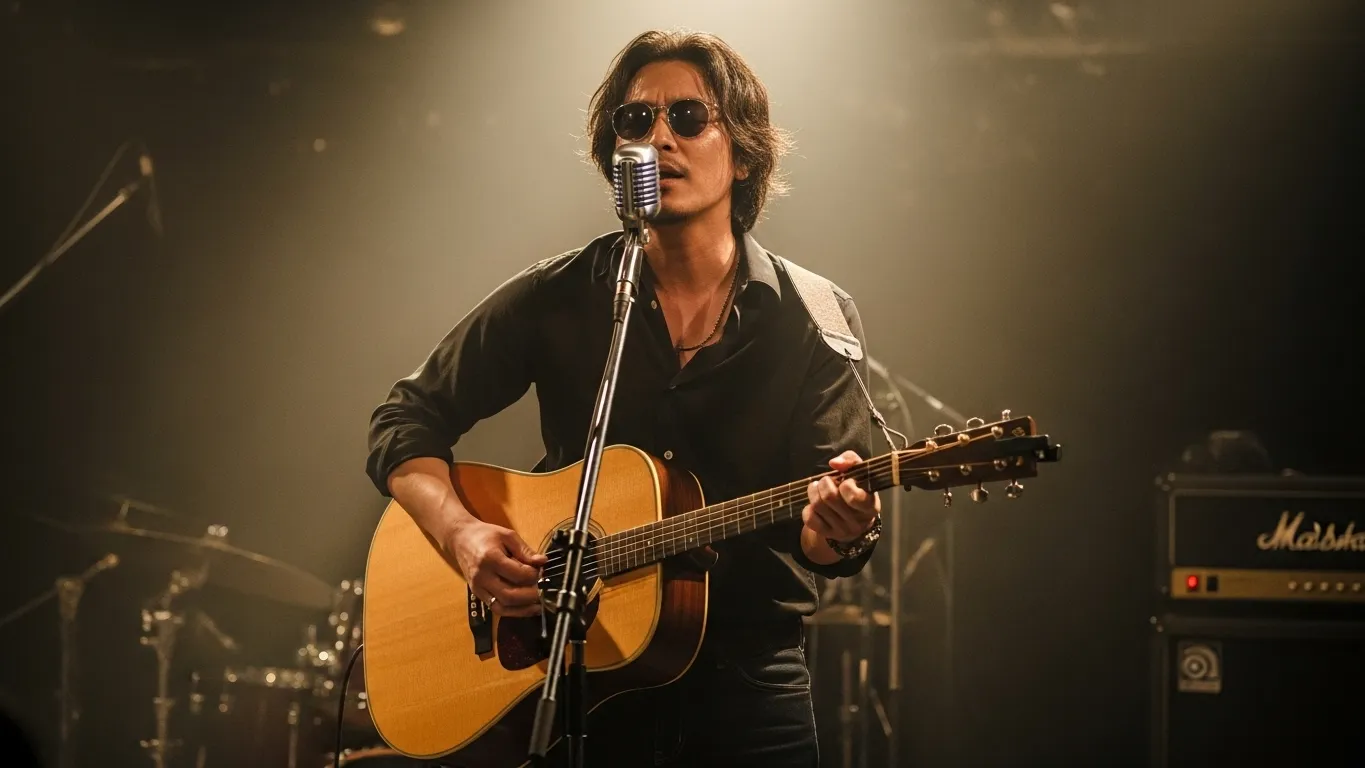

まずは公式動画をご覧ください。

ライブ音源しかなかったので、それをお届けします。

🎸 公式クレジット

Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.

風を感じて (live / 1990) · Shogo Hamada

🎧 2行解説

1990年のライブ音源から、浜田省吾の代表曲「風を感じて」を収録。

温かく伸びやかなボーカルとライブ特有の一体感が心地よい名演です。

リリース情報とヒット状況

シングルとしての位置づけ

本作は浜田省吾にとって7枚目のシングル。発売元はCBS・ソニー。カップヌードルのCMに採用されてから一気に浸透し、オリコン最高25位/推定10.2万枚という、当時の彼にとって初の“明確なヒット・マイルストーン”となりました。

アルバムとの関係

同年12月のアルバム『君が人生の時…』では1曲目に配置。レコードの針を落とした瞬間に、アルバム全体の“まっすぐ前へ”というベクトルを提示する役割を担っています。

都会スケッチとしての歌詞

冒頭イメージの鮮やかさ

歌は、色名と交差点の景色から始まります。ここで使われる語は、色・視線・交通の流れという3つのベクトルを一気に提示する“設計図”。

①:「It’s so easy」

②:「Easy to be happy」

英語フレーズの短い反復は、メッセージの“軽さ”ではなく即効性を示す仕掛けです。数語の英語を標識のように置くことで、聴き手は思考より先に足が前へ出る。これはJ-POPの中で“フックを英語の標語化で与える”手法の早い例のひとつとして見ても面白いものです。

視線の移動

歌詞に沿って視線は上→前→遠景へと移動します。

③:「風の青さを」

上を見上げる所作は“反射的な深呼吸”。ルーティンからの一拍の離脱が、次の行動(走り出す)につながる。都会で“気分を切り替えるトリガー”を、言葉の順番で体験させてくれるのが巧みです。

言葉の強度

本作の核は“幸福は選択の問題(to be happy is easy=方法はある)”という視座。

④:「時の流れ飛び越えてゆけ」

法則よりも気分と決断を前に出す。ここに“後年の骨太な社会眼”とは異なる、19歳の夜明け前のようなみずみずしさがあります。

CMタイアップがもたらした“風”

1979年といえばウォークマンの発売年。“街を歩きながら音楽と出会う”ライフスタイルが広がる入り口に、本作はカップヌードルのCMで乗りました。短い尺で“走り出す合図”を共有できたことが、のちのライブ定番化にもつながる。ヒットの駆動源としてのCM効果は明らかです。

アルバム『君が人生の時…』の1曲目として

“一曲目”の意味

アルバムの1曲目は、作品世界の扉の角度を決めます。本作がそこに置かれたことは、1979年の浜田省吾が“まず前へ”を掲げていたという宣言。アルバム内のバラードや失恋曲へ向かう前に、最初の一歩をここで踏ませる構図です。

章タイトルのような機能

この曲が提示する“軽やかな自己肯定”は、アルバム後半で顔を出す“悩み”や“逡巡”**に対する“序文”としても作用しています。つまり本作は、明るさの押印であり、全編の読みやすさを高める設計なのです。

小さなトリビア&エピソード

- 初の明確なヒットとして、後年のベストにも繰り返し収録。シンプルな言葉の強度が、年代や編成を越えてライブで機能するのがこの曲の強みです。

- クレジットの共作(浜田省吾×三浦徳子)は初期を象徴するタッグのひとつ。“平易な言葉で遠くまで届く”を、プロの作詞家の技術で後押ししています。

ライブで蘇る「風を感じて」——その息づかいと現代的な響き

ステージ上の「風」

ライブで聴く「風を感じて」は、スタジオ版とは別物の生命を帯びます。浜田省吾のコンサートでは、サビの「It’s so easy」のコールに観客が自然に手拍子を合わせ、照明がステージの背面から一斉に放たれる瞬間があります。

この構成は決して偶然ではなく、曲自体が“風=光=自由”という感覚的トリガーを持っているからです。サウンドの軽やかさ以上に、観客が一体となって“風を起こす”ような時間が設計されているのです。

当時の観客の体験

1979年当時、社会は高度経済成長の終盤にあり、人々は「効率」「競争」「肩書き」に追われていました。その中で“Easy to be happy(幸せになるのは簡単なことさ)”というフレーズは、時代のノイズを抜けるひと筋のメッセージとして響いたはずです。

この曲は「抵抗」や「批判」ではなく、選択の自由を歌っている。だからこそ反発を生まず、耳に残り、心に風を通したのでしょう。

「風を感じて」に見る浜田省吾の“移行期”

内省から行動へ

『風を感じて』は、浜田省吾のキャリアの中で“内省から行動へ”の転換点に位置しています。初期のアルバム『生まれたところを遠く離れて』などで見せた内省的な視線を持ちながらも、本作では「街に出る」というモチーフが前面に出てきます。

歌詞に登場する「スクランブル交差点」「ネクタイ」「化石の街」などの語彙は、いずれも現実的な都市風景。それをあえて“風”という自然のメタファーで貫くことで、都会の息苦しさと人間の自由の同居を表現しています。

生活感のリアリズム

浜田省吾は「風を感じて」で、特定の恋愛や青春だけでなく、“働く人の朝”を描いています。

しがみつくようにハンドルを握る姿、緩むネクタイ、アスファルトの下の緑――それらは当時の社会人の日常の断片。だからこそ、彼の音楽が“共感のポップス”として広がったのです。

本作はその初期形であり、社会の中で生きる個人のリアルを持ち込んだ代表作といえるでしょう。

現代における再評価

時代を超える“スローガン”

2020年代にこの曲を聴くと、「Easy to be happy」という言葉は単なるポジティブ・メッセージではなく、選択の哲学として響きます。

SNSや情報過多の現代において、私たちは常に比較され、焦らされ、他者の“幸せ”を基準にしてしまいがちです。そんな時に「幸せになるのは、意外と簡単だよ」と静かに言ってくれるこの曲は、自己肯定の再起動ボタンのように機能します。

サウンドの軽さ=強さ

近年のリマスター音源で聴くと、当時のアナログ録音特有の柔らかいコンプレッションが残っており、“軽さの中の厚み”を感じさせます。派手なエフェクトではなく、風が抜けるような残響。この“音の軽量感”が、メッセージの普遍性を保つ最大の理由でしょう。

他曲との対比で見る“明るさの異質性”

浜田省吾の作品群には、『J.BOY』や『Money』のように社会構造を切り取った重厚な楽曲が多い中、「風を感じて」は異質な明るさを持っています。

それは、単なる“明るい曲”ではなく、明るさを選び取る意志をテーマにしているからです。

つまり、悲しみや怒りを知らないわけではなく、その上で“Easy to be happy”を選ぶ強さ。この構図は後年の『もうひとつの土曜日』や『悲しみは雪のように』にもつながる、光と影の均衡点です。

ファンの記憶の中の「風」

長年のファンの間では、「風を感じて」は“初めて浜田省吾を知った曲”として挙げられることが多いです。ラジオの深夜番組やドライブミュージックの定番として、世代を超えて“最初の一曲”になる力を持っています。

また、近年では若い世代がこの曲を“ポジティブソングの源流”として挙げるケースも見られます。特にリモートワークや転職など、自分の生き方を再選択する時代において、この曲のテーマは再びリアリティを増しています。

小さな余談:制作時のエピソード

関係者の証言によれば、当初「風を感じて」はアルバム収録を前提に作られた曲ではなく、CMタイアップのための単発企画に近い位置づけでした。

しかし、完成した音を聴いたスタッフが「これは浜田省吾の“風の側”を代表する曲になる」と判断し、アルバム1曲目に格上げされたと言われています。結果的に、アーティストとしての転換点を作ったのは“CM用の1曲”だったわけです。

この“偶然の必然”が、彼のキャリアの柔軟さを象徴しています。

結びにかえて——“Easy to be free”の意味

ラストのリフレインで繰り返される

“It’s so easy, easy to be free”

という一節には、単なる自由礼賛ではなく“自分を解放する勇気”が込められています。

自由は与えられるものではなく、選び取るもの。難しく考えず、まず一歩踏み出してみること――それがこの曲の核心です。

「風を感じて」は、いま聴いても瑞々しく、

“人生をもう一度軽くしてみよう”という提案書のように響きます。

風を感じた瞬間、人は誰でももう少しだけ前へ進める。

そしてその一歩こそ、浜田省吾が伝えたかった“Easy to be happy”の真意なのです。

コメント