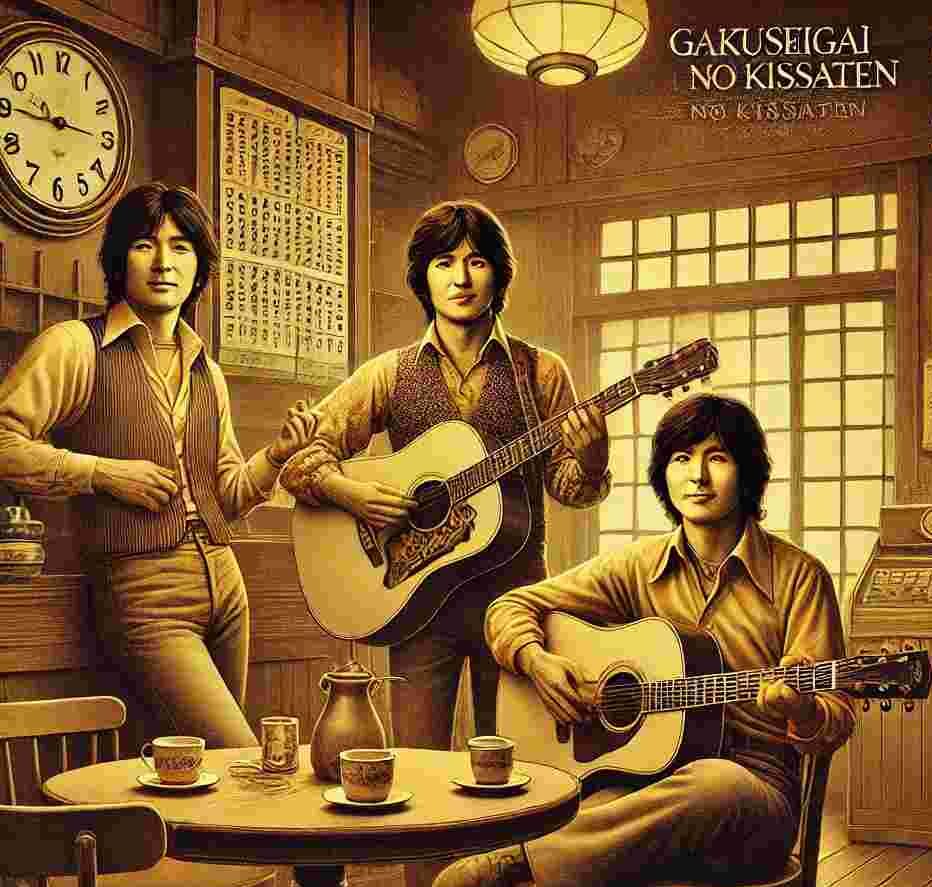

大野真澄というアーティストについて

ガロで築いた1970年代の青春の音

1970年代前半、日本のフォーク・ポップシーンに柔らかな光を放ったグループ「ガロ」。その中心人物のひとりが、大野真澄さんです。

1949年10月23日、愛知県豊橋市に生まれ、大学時代に堀内護さん、日高富明さんと出会い、三人で「ガロ」を結成しました。1973年の『学生街の喫茶店』は全国的なヒットとなり、彼らの名は一気に広まりました。

ガロの音楽は、アコースティックギターを基調にした温かみのあるサウンドと、どこか憂いを帯びたメロディが特徴でした。派手な装飾よりも、丁寧に紡がれた旋律で心をつかむタイプの音楽です。大野さんはその中心で作曲を多く手がけ、グループの“音の骨格”を支えていました。

ソロとしての成熟と深化

1976年にガロが解散したあとも、大野さんはソロ活動を続けました。

彼の作風は、時代に合わせて変化しながらも、どこかに「静かな語り」のような芯の強さを感じさせます。1980年代には、ニューミュージックやシティポップが台頭する中でも、自らのペースを守りつつ、心の奥に響く歌を作り続けました。

その中でも『君の誕生日』は、彼の音楽人生の中で特に印象深い一曲です。派手さを排し、情景と感情のバランスで聴かせる構成は、大野真澄さんらしい“静かな叙情”を体現しています。

君の誕生日-(ガロ)

ガロの『君の誕生日』は、1973年にリリースされたシングルで、作詞・作曲は大野真澄。

代表曲『学生街の喫茶店』と同時期に発表され、ガロの繊細なハーモニーと哀愁を帯びたメロディが印象的です。

別れた恋人の誕生日を思い出す切ない歌詞が、当時のフォークブームの中で多くの共感を呼びました。

シングルB面には「涙はいらない」が収録されており、ガロの抒情性をさらに深めた作品として知られています。

超約

かつて恋人と祝った誕生日を、今はひとり静かに思い出している。

街の景色も季節も同じなのに、君だけがもういない。

君がどこかで幸せに過ごしていると願いながらも、

その日が来るたび、胸の奥に残る痛みが消えない――そんな別れの歌です。

まずはYoutubeの公式動画をご覧ください。

🎵 公式クレジット(出典:YouTube/Nostalgic Melody)

曲名:ガロ(GARO)『君の誕生日』

発表年:1973年

作詞:山上路夫

作曲:すぎやまこういち

チャンネル:Nostalgic Melody

📝 2行解説

1970年代の日本フォークを象徴するガロが放った、優しさと哀愁のバラード。

作曲を手掛けたすぎやまこういちのメロディが、静かな幸福感を包み込む名曲です。

僕がこの曲を初めて聴いたのは

| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |

| 曲のリリース年 | 1973 | ||||||||

| 僕が聴いた時期 | ● |

前年の1972年に、『学生街の喫茶店』が大ヒットし、その流れでこの曲も聴きました。

僕が音楽に夢中になっていった初期の頃の楽曲です

この曲も好きですが、やはりガロといえば『学生街の喫茶店』の右に出る曲はありません

この『君の誕生日』のなかにも一部『学生街の喫茶店』のメロディーが引用なされ、『学生街の喫茶店』へのセルフオマージュとして、『君の誕生日』の中でも似た旋律を組み込んでいます。

やさしく、美しい曲です。

『君の誕生日』――記憶の中で生き続ける愛の歌

タイトルに込められた矛盾の美しさ

『君の誕生日』というタイトルだけを見れば、喜びや祝福を感じさせる作品だと思われるかもしれません。

しかし、歌の中で描かれているのは、かつて愛した人を思い出す「静かな痛み」です。

冒頭の一節

君の誕生日 二人祝ったよ

この短い言葉だけで、聴き手の心に情景が浮かびます。

「街の角にある ほんのささやかな店でお祝いのグラスをあけた」という描写には、現実の音や光が感じられ、まるで古いアルバムの写真を見るようです。

ところが次のフレーズで一気に世界が変わります。

君はいない 二人あの日別れたよ

ここで、曲全体のトーンが決定づけられます。

幸福だった過去と、今そこにいない現実。そのコントラストが、静かに、しかし確実に心を締めつけます。

歌詞に映る“時間”の流れ

『君の誕生日』の歌詞には、「過去」「現在」「未来」という三つの時間軸が同時に流れています。

「二人祝ったよ」という過去形、「もうすぐ来るけれど」という現在形、そして「きっと幸せでローソク消すだろう」という未来形。これらが巧みに交差し、主人公の心の中で記憶と現実が混ざり合っていることを示しています。

いつも近づけば この胸が痛むよ

この一行に、彼の想いのすべてが凝縮されています。

再会ではなく、思い出の中でしか触れられない距離感。

恋愛の終わりを悲劇ではなく、「時間の中で生き続ける記憶」として描くこの視点に、大野真澄さんの成熟した作詞観が表れています。

『君の誕生日』が生まれた時代背景

フォークからニューミュージックへの橋渡し

『君の誕生日』が発表された1980年代初期、日本の音楽シーンは大きな転換期を迎えていました。

1970年代を席巻したフォークブームは終息に向かい、代わって「ニューミュージック」と呼ばれる新しい潮流が登場します。サザンオールスターズやオフコース、チューリップといったアーティストたちが台頭し、個人の感情や日常の風景をポップな感性で描く時代に移っていきました。

その中で、大野真澄さんの音楽は決して派手ではありませんでしたが、確かな存在感を放っていました。

フォーク時代の“語り”の精神を受け継ぎながらも、メロディやコード進行には都会的な洗練を感じさせます。つまり彼は、フォークとポップスをつなぐ“静かな橋渡し役”のような存在だったのです。

同時代の音と比べたときの個性

1980年代の音楽といえば、シンセサイザーを駆使した煌びやかなサウンドが主流でした。

しかし『君の誕生日』では、そうした電子的な要素をほとんど取り入れていません。

代わりに、アコースティックギターとピアノを軸とした“有機的な音”が中心になっています。

このアレンジの選択は、当時としてはむしろ逆行ともいえるものでした。

けれども、その控えめな構成こそが、曲全体の感情表現を支えています。

最新機材を使っても生まれない温度――それを大野さんは声とギターの響きで再現したのです。

『君の誕生日』が伝える普遍的なテーマ

「別れ」を描きながらも「祈り」で終わる構成

この曲を最後まで聴くと、単なる失恋の歌ではないことが分かります。

主人公は「君は誕生日 誰と祝うのか」「きっと幸せで ローソク消すだろう」と歌い、相手の幸福を願うように締めくくります。

別れた恋人への思いを残しながらも、その幸せを想像できる――この心の成熟こそが『君の誕生日』の真のテーマです。

聴く人によっては、これは恋愛だけでなく、“人生の別れ”そのものを象徴しているようにも感じられます。

家族や友人との別れ、あるいは過ぎ去った青春との別れ。

誰もが心のどこかに持つ「取り戻せない時間」への想いを、特定の情景を通して普遍化しているのです。

歌詞に見える「記憶の構造」

歌詞全体の中には、時間の流れを感じさせる言葉が多く登場します。

「今年もまたその日」「もうすぐ来るけれど」「君はいない」――これらの表現が、季節の循環と心の停滞を同時に描いています。

暦の上では季節が巡っても、心はその日から動けない。

それでも、時間が経つことで“思い出の整理”が始まる。

この微妙な感情の移行を、わずか数分の楽曲に凝縮している点は見事です。

また、「いつも近づけば この胸が痛むよ」という一行には、未練ではなく“距離を保つ痛み”が込められています。この距離感の描き方は、大野さん特有の繊細さであり、歌詞の一つひとつがまるで手紙のように響きます。

大野真澄という存在の再評価

ガロの影を超えて

ガロといえば『学生街の喫茶店』があまりにも有名ですが、大野真澄さんはその成功にとどまることなく、自らの作家性を磨き続けてきました。

『君の誕生日』における彼の姿勢は、過去の栄光を引きずらず、あくまで“今の自分”を見つめるアーティストのそれです。

流行に乗らず、時代の変化の中で自分の言葉を探し続ける姿勢が、多くのリスナーの共感を呼びました。

90年代以降もライブやセルフカバーを通じて、『君の誕生日』は何度も新しい解釈を与えられています。

年齢を重ねるごとに歌声は深みを増し、かつての若い恋愛の歌が、今では人生の詩として響くようになりました。

おわりに ― “記憶の歌”としての『君の誕生日』

『君の誕生日』は、懐かしさだけでは語れない深さを持った曲です。

過ぎ去った恋の記憶を抱えながらも、人生の時間を前に進めていく――そんな人間の普遍的な姿を描いています。

誕生日という“時間の象徴”を通して、愛と別れ、そして心の成長を描き出すこの作品は、今聴いても決して古びません。

大野真澄さんが奏でる静かな旋律の中には、1970年代の郷愁と、現代にも通じる優しいリアリズムがあります。

音楽の流行が変わっても、この曲のように“心の奥をそっと照らす歌”は、いつまでも人々の記憶の中で生き続けていくのだと思います。

コメント