■【エリック・クラプトン】について、詳しくはこちらをご覧ください。・・・・

➡エリック・クラプトン物語 ― 栄光と試練のギターレジェンド!

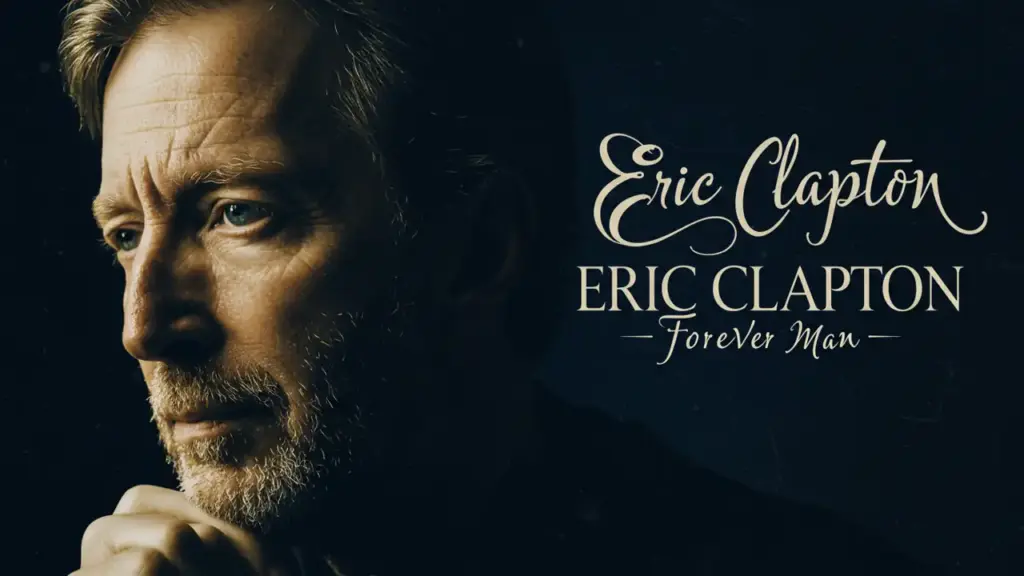

🎸【エリック・クラプトン編】第19位『Forever Man』です。

第19位は、アップテンポのスリリングな一曲です。

僕はクラプトンのブルースやレゲエベースのバラード系が好きなのですが、一方でLaylaのような疾走感のある楽曲も、彼らしい音楽性だと認識しています。

今日紹介する楽曲『Forever Man』は後者ですね!!

超約

どれだけ言葉を重ねれば伝わるのか。

僕は“永遠に君の人でありたい”。

誠実さと控えめな優しさを込めて、まっすぐに愛を歌ったクラプトンのロック・ナンバーです。

🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。

🎬 公式動画クレジット(公式音源)

曲名: Forever Man (1999 Remaster)

アーティスト: Eric Clapton

収録アルバム: Behind the Sun

2行解説

エリック・クラプトンが1985年に発表したアルバム『Behind the Sun』収録曲で、ロック色の強いナンバー。1999年のリマスター版として公式に配信されており、力強いギターとボーカルが際立つ代表曲のひとつです。

🎬 公式動画クレジット(ライブ音源)

曲名: Forever Man

アーティスト: Eric Clapton

レーベル: © 2007 WMG (Warner Music Group)

📖 2行解説

1985年のアルバム『Behind the Sun』に収録された代表的なロック・チューン。

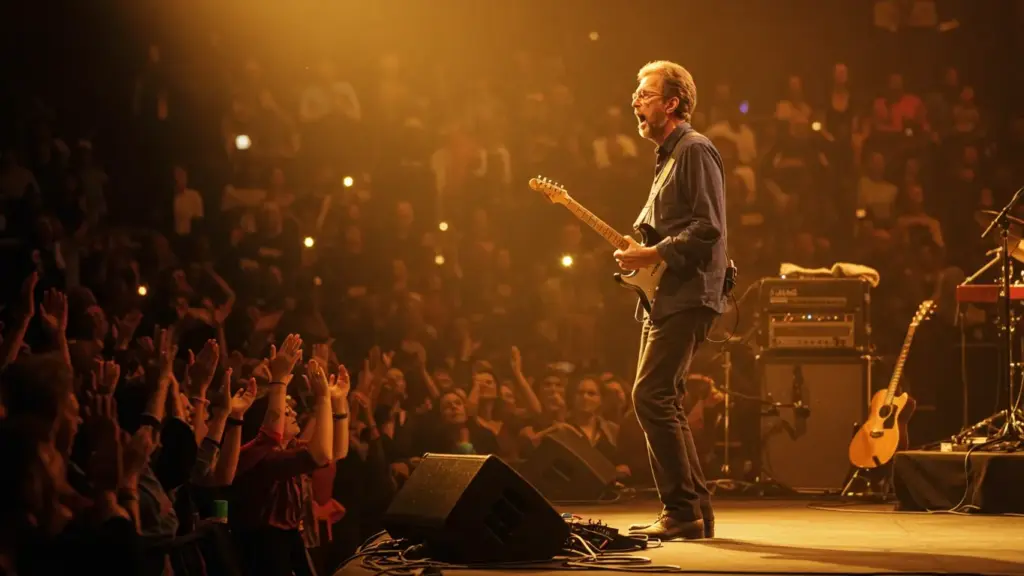

公式チャンネルで公開されているミュージックビデオは、クラプトンのパワフルな演奏と歌声をそのまま体感できる映像です。

リリース情報と基本データ

1985年3月にシングルとして発表された『Forever Man』は、アルバム『Behind the Sun』収録曲のひとつです。作詞作曲はジェリー・リン・ウィリアムズ、プロデュースはレニー・ワロンカーとテッド・テンプルマン。全米シングルチャートで最高26位、ロックチャートで1位を記録し、クラプトンにとって80年代を代表するヒット曲の一つになりました。

制作の背景

レーベルの意向と追加録音

当初『Behind the Sun』はフィル・コリンズのプロデュースで制作され、内省的な曲が多く収録されていました。しかしレコード会社は「シングルヒットに足る楽曲が不足している」と判断し、追加録音を要請。その結果、新たに吹き込まれた楽曲の中に『Forever Man』が含まれていました。

豪華セッション陣の参加

ロサンゼルスでの追加録音には、TOTOのジェフ・ポーカロ(ドラム)、スティーヴ・ルカサー(ギター)、ネイザン・イースト(ベース)、グレッグ・フィリンゲインズ(キーボード)が参加。クラプトンの歌とギターに、当時の米西海岸らしい力強いバンドサウンドが融合し、楽曲の存在感を高めました。

楽曲の魅力

短い時間に凝縮されたエネルギー

演奏時間は3分強と短めながら、イントロから繰り返されるリフと、サビの高揚感が強く印象に残ります。余計な要素を削ぎ落としたシンプルな構成が、むしろ耳に残るキャッチーさを生み出しています。

誠実さを映す歌詞

歌詞全体を貫くのは“繰り返してでも伝えようとする誠実さ”です。〈How many times must I say I love you〉(何度愛してると言えばいいのか)という問いかけは、一度の告白で満足せず、重ねること自体を大切にしている姿勢を示しています。

そしてサビの〈Try to be your forever man〉(君の永遠の男であろうと努める)は、断定ではなく努力を前提にした控えめな表現。強引ではなく、継続的な関係を築こうとする現実的な視点がにじみ出ています。

80年代のクラプトンにとっての意味

『Forever Man』は、70年代後半の柔らかな作風から一歩踏み出し、再びロックの力強さを前面に出した楽曲でした。MTV時代に合わせて制作されたミュージックビデオでは、派手な演出ではなくクラプトン本人の歌と演奏をシンプルに映し出し、“ギターを抱えるシンガー”としての存在感を強く印象づけました。この潔さが、他の派手なアーティストたちの中で逆に光ったのです。

歌詞のさらなる解釈

一見シンプルなラブソングに見える『Forever Man』ですが、細部を読むと“永遠”という言葉をどう扱うかが核心になっていることがわかります。〈How many times must I say I love you〉というフレーズは、ただの愛の強調ではなく「関係を維持するには時間をかけて伝え続ける必要がある」というニュアンスを帯びています。ここには“永遠”を一度の誓いではなく、積み重ねの先にあるものとして捉える視点が含まれているのです。

さらに〈Try to be your forever man〉と“Try”を用いた言い回しは、80年代に多かった強烈なラブソングの断定口調とは対照的で、クラプトンらしい人間味と謙虚さを表しています。

1985年という時代背景

MTVの隆盛と音楽産業の変化

1985年は、MTVが全盛期を迎えた時代。映像のインパクトがヒットの成否を分ける中で、クラプトンは『Forever Man』のミュージックビデオで“シンプルな演奏風景”を打ち出しました。派手なセットや特殊効果を用いず、あくまで楽曲の強度と自身の存在感に頼ったこの戦略は、かえって彼の真価を際立たせました。

ロックとポップの境界線

同じ時代には、マイケル・ジャクソンやプリンスといったポップスターが時代を牽引していました。そんな中、クラプトンは“ギターを抱えたシンガー”という立ち位置を維持。『Forever Man』は、ロックの正統性を守りながらもキャッチーさを獲得することで、当時の潮流に食い込むことに成功しました。

後年の評価と再評価

ベスト盤での扱い

『Forever Man』はその後のキャリアを総括するベスト盤に必ずといっていいほど収録されます。2007年の『Complete Clapton』では定番曲の一つとして選ばれ、2015年にはついにアルバムタイトルとして『Forever Man』が冠されました。これは単なる一ヒット曲を超え、「クラプトン自身を象徴する言葉」としての評価を得たことを意味しています。

リメイクと派生

2000年代にはデンマークのプロデューサー、ビートチャガーズがこの曲をサンプリングしたリメイクを発表。オリジナルのフックがダンス・トラックに流用されたことで、この曲がジャンルを超える普遍的な強度を持つことも証明されました。

ライヴでの存在感

『Forever Man』はライヴのセットリストにもしばしば登場し、特に2009年のクラプトン&スティーヴ・ウィンウッド公演では観客の大合唱を巻き起こしました。サビの繰り返しが会場全体を一体化させ、クラプトンの楽曲の中でも特に“コール・アンド・レスポンス”的な力を持つことが確認されました。

観客が自然に声を重ねられる構造を備えているからこそ、ライヴでの力が倍増するのです。

他のクラプトン作品との違い

同じ80年代のシングル『She’s Waiting』や『Pretending』と比較すると、『Forever Man』はよりシンプルで、直球のロック感が強調されています。複雑なギターソロや大掛かりなアレンジに頼らず、言葉とリフレインの反復で押し切る。だからこそ、強い印象が残るのです。

クラプトンが“技巧を誇示するギタリスト”ではなく、“誠実なロック・シンガー”として再評価された一曲といえるでしょう。

聴き方の提案

初めて聴く人は、まずサビのフックに注目してください。耳に残る単純な繰り返しが、この曲の本質です。

二度目以降は、歌詞の“Try to be”という控えめな言葉のニュアンスを意識すると、曲の印象が変わります。さらにライヴ音源を聴くと、観客の声と一体となったサビが、スタジオ版以上の迫力を持って響くはずです。

まとめ——第19位の理由

『Forever Man』は、レーベルの要請という外的事情から生まれたにもかかわらず、最終的にはクラプトンの誠実さとシンプルな魅力を凝縮した一曲に仕上がりました。

- 短尺ながら強い印象を残すリフとサビ

- 誠実さを感じさせる控えめな言葉遣い

- ライヴでの観客との一体感

- 後年ベスト盤タイトルにまで昇華した象徴性

これらすべてが揃っているからこそ、第19位にふさわしい楽曲と言えるでしょう。派手な技巧や流行に流されず、シンプルさで時代を超えたメッセージを残した点に、クラプトンの真価が宿っています。

コメント