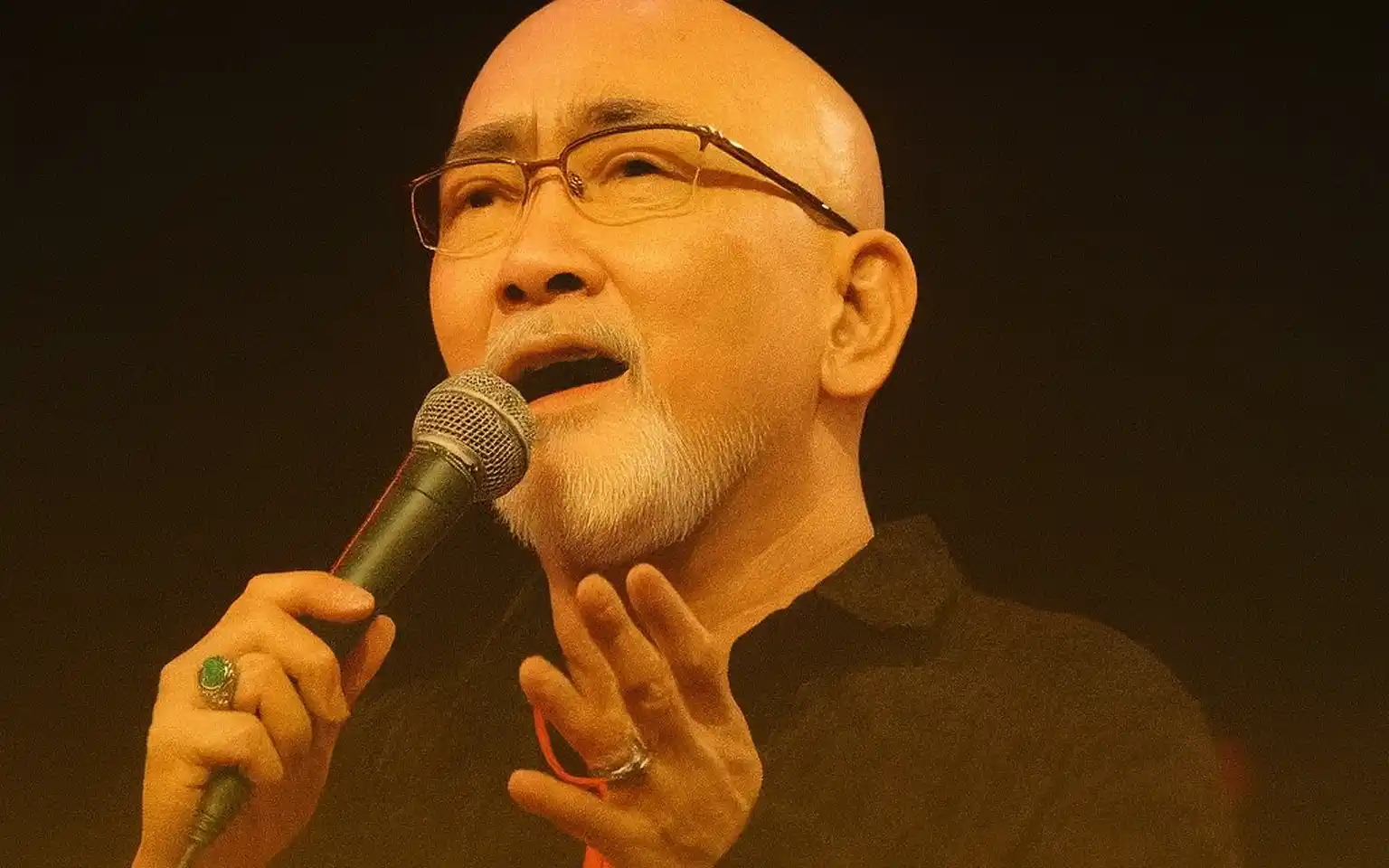

■【松山千春の歴史】:—声で刻んだ半世紀~松山千春という名の風景——はこちらから!

🎸僕の勝手なBest15【松山千春】編- 第11位『北風の中』

別れの瞬間を切り取った心象風景〜人生の転換点を歌う

【松山千春】編- 第11位は『北風の中』です。

この曲は、1980年11月21日発表のスタジオアルバム『木枯しに抱かれて』のA面1曲目に収録されています。

シングル盤として発売されたことは一度もありません。

この曲を聴いたのは、大学4年生の時。就職も内定をもらい、かなりのんびりしていたころだと思います。

「北風の中」は、松山千春の楽曲の中でも印象的な別れの歌として位置づけられます。しかし、この楽曲が他の別れを歌った楽曲と一線を画すのは、単なる恋愛の終わりではなく、人生そのものの転換点を描いている点にあります。(まさに、僕の転換点でした)

楽曲の冒頭「人混みの中 走り去る君 声をかける 僕も走る おしもどされる」という場面設定は、まさに別れの瞬間の混乱と切迫感を見事に表現しています。人混みという匿名性の高い空間での出来事は、現代社会における人間関係の脆さを象徴的に示しており、松山千春の観察眼の鋭さが光る場面でもあります。

この楽曲で注目すべきは、別れを単なる感傷的な出来事として描くのではなく、人生の必然的な流れの中での出来事として捉えている点です。「愛は風にゆれている 木立ちのようさ」という比喩は、愛情の不安定さを自然現象に例えることで、別れの普遍性を表現しています。

🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。

🎬 公式動画クレジット Provided to YouTube by Nippon Columbia 松山千春「北風の中」 © Nippon Columbia Co., Ltd. / NIPPONOPHONE Released on: 1993-04-21 📖 2行解説 寒風に立ち尽くすような情景が浮かぶバラード。 1993年に発表され、後期作品の中でも特に静かな余韻を残す一曲です。

季節感と感情の対応関係

タイトルにもなっている「北風」は、響きが持つ冷たさ、厳しさは、別れの痛みや人生の厳しさと直接的に対応しており、聴き手の感情に直接訴えかける効果を持っています。

日本の季節感において、北風は冬の到来を告げる風として認識されています。つまり、温かい季節から寒い季節への転換点を示す自然現象でもあります。この楽曲において北風は、二人の関係における温かい時期から冷たい時期への転換を表現する重要なモチーフとして機能しています。

「僕と君の人生が ゆれる北風の中」という表現は、個人的な感情を超えて、人生そのものが自然の大きな力の中で揺れ動いているという壮大な視点を提供しています。これは松山千春の楽曲に共通する、個人的な体験を普遍的な人間の営みへと昇華させる手法の典型例と言えるでしょう。

風という不可視の力の表現

風は目に見えない力でありながら、その存在を確実に感じることができる自然現象です。この特性は、愛情や別れの痛みといった感情の性質と非常に似ています。目には見えないけれど確実に存在し、人の心を大きく動かす力として、風と感情の類似性が効果的に活用されています。

「愛は風にゆれている」という表現は、愛情の不安定さを表現すると同時に、愛情が生きている証拠でもあることを示しています。完全に静止したものは揺れることがありません。揺れるということは、そこに生命力があることの証明でもあるのです。

言葉にできない感情の表現技法

沈黙と空白の美学

楽曲の中で特に印象的なのは、「伝えて欲しい 胸のさわめき 思い出なんて 言葉で君を うすめたくない」という部分です。この表現は、言葉の限界を認識しながらも、それでも伝えたいという矛盾した感情を見事に表現しています。

松山千春は、直接的な表現よりも、言えないこと、表現できないことの重要性を歌うことで、かえって深い感情を聴き手に伝えることに成功しています。これは高度な表現技法であり、詩人としての松山千春の力量を示す重要な要素です。

記憶と現在の交錯

「いつも二人で 歩いたはずさ 若すぎると 誰が言おうと かまわないもの」という部分は、過去の記憶と現在の状況が複雑に交錯する心理状態を表現しています。別れの場面において、人は往々にして過去の幸せな記憶を思い起こし、それが現在の痛みを増幅させることがあります。

「若すぎる」という周囲の声に対する反発は、若い恋愛に対する社会的な偏見への抵抗を示しています。しかし同時に、その反発自体が若さの証明でもあるという逆説的な構造も含んでいます。松山千春は、このような複雑な心理状態を簡潔な言葉で表現する才能に長けています。

過去の記憶が現在の別れの痛みを和らげるのではなく、かえって痛みを鋭くするという心理的現実も、この楽曲では巧妙に表現されています。幸せだった記憶があるからこそ、別れが一層辛いものになるという人間の感情の複雑さが見事に歌われています。

楽曲構造と音楽的完成度

反復による効果の増幅

楽曲の構造を見ると、「愛は風にゆれている 木立ちのようさ 僕と君の人生が ゆれる北風の中」というフレーズが効果的に反復されています。この反復は、単なる楽曲構成上の工夫を超えて、別れの痛みが繰り返し襲ってくる心理状態を音楽的に表現する手法として機能しています。

最終部分での三度の反復は、感情の頂点を表現するクライマックスとして機能しています。同じ言葉を繰り返すことで、言葉では表現しきれない感情の深さを表現する効果を生んでいます。

メロディーと歌詞の相乗効果

この楽曲のメロディーラインは、歌詞の内容と完全に調和しています。北風の冷たさを表現するかのような、やや寂しげでありながらも力強いメロディーは、別れの痛みと同時に、それを乗り越えようとする意志をも表現しています。

特に「愛は風にゆれている」の部分のメロディーは、実際に風に揺れるような感覚を聴き手に与えます。これは歌詞の内容を音楽的に補強する効果があり、楽曲全体の完成度を高める重要な要素となっています。

松山千春の歌唱法も、この楽曲の表現効果を高める重要な要素です。感情を抑制しながらも、内に秘めた情熱を感じさせる歌い方は、別れの場面における複雑な感情状態を見事に表現しています。

人生観と恋愛観の融合

個人的体験から普遍的真理への昇華

恋人との別れは、人生において避けて通れない様々な別れの一つの象徴として描かれており、より大きな人生の真理を表現する手段として機能しています。

松山千春の優れた点は、個人的で私的な体験を、多くの人が共感できる普遍的な体験へと変換する能力にあります。この楽曲も、特定の別れの体験でありながら、聴く人それぞれの別れの体験と重ね合わせることができる普遍性を持っています。

受容と諦念の境界線

「愛は風にゆれている」という表現には、愛情の不安定さを嘆くのではなく、それを自然な現象として受け入れる智慧が込められています。

この受容の姿勢は、松山千春の人生観の重要な側面を表しています。人生の困難や痛みを否定するのではなく、それらを人間存在の自然な一部として受け入れる姿勢は、多くの人に勇気と慰めを与える要素となっています。

同時に、完全な諦めではない微妙な感情の揺れも表現されています。「伝えて欲しい 胸のさわめき」という表現には、受容しつつもなお残る想いの切なさが込められており、人間の感情の複雑さを見事に表現しています。

時代を超えた普遍性と現代的意義

現代社会における別れの意味

現代社会において、人々の関係はより流動的になり、別れの体験も多様化しています。しかし、「北風の中」が描く別れの本質的な痛みや、それに向き合う人間の姿は、時代を超えて変わらない普遍性を持っています。

人混みの中での別れという設定は、現代の都市生活における人間関係の特徴を的確に捉えています。匿名性の高い都市空間での個人的な体験という対比は、現代人の孤独感や疎外感とも深く関連しており、現代の聴き手にとっても身近な体験として感じられる要素です。

「若すぎる」という周囲の声への反発も、世代を超えて繰り返される体験として、現代の若い世代にも十分に理解される内容です。社会的な偏見や固定観念に対する個人の感情の正当性を主張する姿勢は、時代を超えた普遍的なテーマでもあります。

まとめ〜別れから学ぶ人生の智慧

自然現象としての北風を感情の比喩として用いることで、人間の感情の動きを宇宙的な規模で捉える視点を提供し、個人的な痛みを客観視する機会を与えてくれます。言葉で表現できない感情の機微を、かえって言葉で表現する逆説的な手法も、松山千春の詩人としての力量を示す優れた例です。

この楽曲が持つ時代を超えた普遍性と、現代社会における新たな意義は、優れた芸術作品が持つ生命力の証明でもあります。

コメント