今日7月28日はリチャード・ライトの誕生日!

本日、7月28日はピンク・フロイドの創設メンバーであり、バンドの音の設計者ともいえるキーボーディスト、リチャード・ライトの誕生日です(1943年生まれ)。 生まれはイングランド、ロンドン、ハッチエンド。

裕福な家庭に育ち、子どもの頃から音楽(特にピアノ)に親しみ、のちにロンドンのリージェント・ストリート・ポリテクニック(現:ウェストミンスター大学)で建築を学びながら、音楽活動に傾倒していきました。

彼の手による繊細な音響構築は、プログレッシヴ・ロックというジャンルにおいても唯一無二の役割を果たしました。

今回は、そのライトの誕生日にあわせて、1968年にリリースされた楽曲『Julia Dream』を取り上げ、その背景と音楽的魅力を掘り下げていきます。

今日の紹介曲:『Julia Dream』-〜静かに深く染み込む“夢”の音像〜

まずはYoutube動画(公式動画)からどうぞ!!

🎥 公式動画クレジット

Pink Floyd – “Julia Dream”

© 2016 Pink Floyd Music Ltd., under exclusive license to Sony Music Entertainment

📖 2行解説

1968年発表の幻想的なバラードで、作詞はロジャー・ウォーターズ。

デヴィッド・ギルモアの優しいボーカルが、サイケデリック期の儚い夢想を描き出します。

僕がこの曲を初めて聴いたのは・・・♫

| My Age | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才~ |

| 曲のリリース年 | 1968 | ||||||||

| 僕が聴いた時期 | ● |

この曲がシングルリリースされたのは1968年で僕が10才(4年生)の頃です。その後1971年のアルバムに収録されています。

僕の記憶では、小学校時代に聴いたような気もするのですが、10才の小僧にこの曲は理解できなかったでしょう。恐らく記憶違いで、中学生になってから、従妹が持っていたオムニバスアルバムで聴いたのが最初だと思います。それでも50年以上前の話です。

で、そうとう昔に聴いてその後、折に触れ繰り返しずっと耳にしてきましたので、僕の中でピンクフロイドと言えば、この曲が代名詞なのです。ふわっとして不思議な曲です。

『Julia Dream』が生まれた激動の背景

1968年、変化の只中にあったバンド

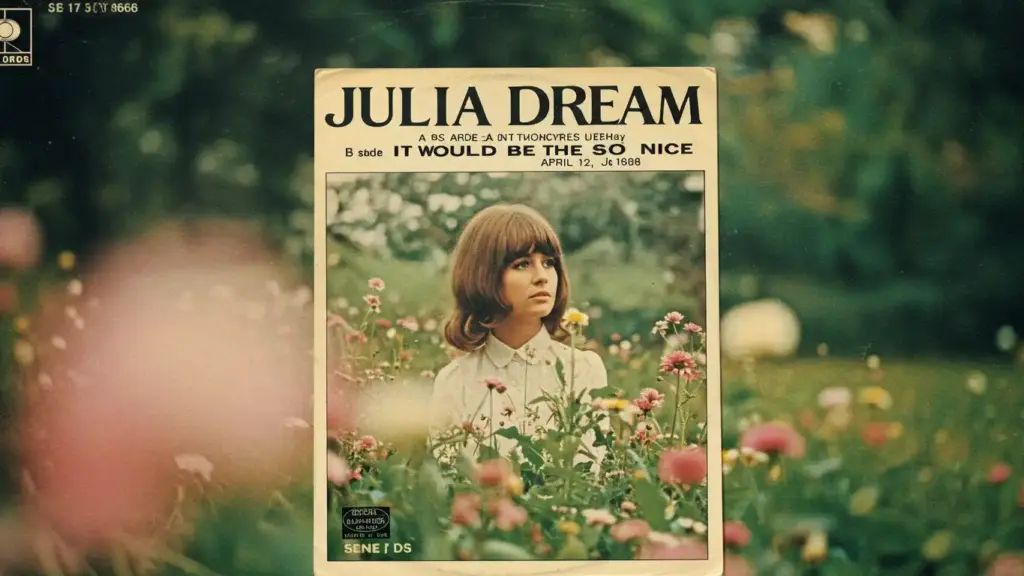

『Julia Dream』は、1968年4月12日にリリースされたシングル『It Would Be So Nice』のB面曲として発表されました。

ボーカルはデヴィッド・ギルモアが担当しており、これは彼がピンク・フロイドに加入してから初めて公式にリード・ボーカルをとった作品でもあります。

この時期、バンドは重大な転換点にありました。カリスマ的存在だったシド・バレットが精神的な不調により脱退し、代わってギルモアが加入したばかり。まさに過渡期の空気を孕んだこの曲は、ピンク・フロイドが新たな音楽的地平を模索していた証でもあります。

サイケデリックからプログレッシヴへ

当時のロック・シーンは、サイケデリック・ロックの波に揺れていました。ビートルズの『ホワイト・アルバム』やジミ・ヘンドリックスの演奏が、既存のロックの枠組みを軽々と超えていった時代です。

ピンク・フロイドもその潮流の中で、幻覚的な音響からより構築的な音世界へと舵を切ろうとしていました。

『Julia Dream』は、そんなバンドの過渡期を象徴する作品であり、初期の幻想的な音像と、後のプログレッシヴな展開の予兆が混在しています。

この曲は単なるB面曲という立ち位置を超えて、むしろバンドの進化と再構築を象徴する“静かな実験”とも言える位置づけです。

楽曲を特徴づけるサウンドの核心

ライトのメロトロンが描く音の浮遊感

作詞・作曲はロジャー・ウォーターズによるものですが、音の世界観を形作っているのはリチャード・ライトのキーボードによる貢献です。

とりわけメロトロンのレイヤーが醸し出す浮遊感は、現実から意識が離れていくような感覚を引き起こします。

ライトの演奏は、技巧を主張するというよりも、音楽全体を静かに導く建築家のような立ち位置にあります。

後年の『Us and Them』や『The Great Gig in the Sky』に繋がる、深く奥行きのある音響設計の出発点が、すでにこの楽曲には見え隠れしています。

ギルモアの声が刻む新たな息吹

『Julia Dream』は、ギルモアのボーカルが初めて公式にフィーチャーされた作品でもあります。

その柔らかく中性的な声は、リチャード・ライトのキーボードと滑らかに溶け合い、聴く者を静けさのなかへと誘導します。

ギルモア自身、のちに「リチャードとの音楽的な直感は『Echoes』で完成した」と語っていますが、その最初の兆しがここにあるのは間違いありません。

『Julia Dream』が録音された舞台裏と、静かなる進路変更

シングルB面という“控えめな入口”

『Julia Dream』は、シングル『It Would Be So Nice』のB面としてリリースされました。

A面はリック・ライトが作曲した軽快なポップナンバーで、当時のEMIレーベルがラジオ向けの“わかりやすさ”を意識した構成です。

一方、『Julia Dream』は明らかに性質の異なる楽曲でした。静かで幻想的、展開も少なく、商業的ヒットを狙った作りではありません。それがA面でなくB面に収められたことは、レーベル側とバンド側の方向性の違いを象徴しています。

当時のピンク・フロイドは、前作『The Piper at the Gates of Dawn』(1967)で商業的成功を収めた直後でしたが、創設者シド・バレットの精神状態が急速に悪化。新メンバーとしてデヴィッド・ギルモアを迎え、次作『A Saucerful of Secrets』の制作に入るタイミングと重なっていました。

録音は「ノーマンズランド」のような時期に

『Julia Dream』のレコーディングは、1968年2月中旬から3月上旬にかけて、ロンドンのアビー・ロード・スタジオで行われたとされます。

この時期、バンドはすでにバレットを“表向きのメンバー”として残しつつ、実質的には4人で活動していました。スタジオにも彼の姿はなく、新体制での楽曲作りが静かに進行していたのです。

その空気は、楽曲全体にも反映されています。ノイジーなギターも、派手なソロもなく、抑制されたアンサンブルが淡々と広がっていく構成には、バンド内の緊張感と不安定な空気が確かに刻まれています。

作詞・作曲の意図とバンド内の力学

ロジャー・ウォーターズが描いた「夢」と「死」

この楽曲の作詞・作曲はロジャー・ウォーターズが単独で行っています。

バレット期には作詞を担当することが少なかったウォーターズですが、バンドの重心が少しずつ彼の内向的で思索的な世界観へとシフトしつつあった時期でもあります。

『Julia Dream』に見られる不条理な比喩や、唐突に差し込まれる死のイメージ、「夢の中の女神」にすがるような表現は、その後のウォーターズが主導する作品群――たとえば『If』『Grantchester Meadows』『The Wall』などに繋がっていく原型のようにも思えます。

夢の世界は現実逃避の手段ではなく、自我と向き合うための“場”として描かれており、それはバレットとはまた違ったアプローチのサイケデリアでした。

バンド内での位置づけと評価

『Julia Dream』はアルバムには収録されず、しばらくの間はシングル盤でしか聴くことのできない楽曲でした。

これは当時のEMIによる“アルバムとシングルは別物”という方針に基づくものであり、ファンの間では「隠れた名曲」として長く語り継がれることとなります。

1971年の編集盤『Relics』に収録されたことでようやくアルバム単位での視聴が可能となり、ライトの幽玄なキーボードやギルモアの声が再評価されるきっかけとなりました。

リリース当時の音楽環境とシングル市場

モノラルとステレオ、メディア事情の交差点

1968年当時、イギリスの音楽市場ではモノラルとステレオが併存しており、シングル盤は基本的にモノラル仕様でリリースされていました。

『Julia Dream』も初出時はモノラル音源として制作され、その後のリマスタリングを経てステレオ・ミックスが登場しています。

ラジオを中心に音楽が流通していた時代において、シングルのB面は“補足用”という扱いを受けがちでしたが、ピンク・フロイドにとっては、アルバム未収録曲を自由に試せる貴重な場でもありました。

A面の『It Would Be So Nice』がラジオ向けのキャッチーなナンバーだったのに対し、『Julia Dream』はB面という立場に甘んじながらも、音楽的にはむしろ“先”を見据えた試みとして存在していたのです。

リチャード・ライトの静かな遺産

音楽的功績の象徴としての楽曲

リチャード・ライトはピンク・フロイドにおいて控えめながらも、サウンドの湿度や空間性を支える重要な存在でした。

『Julia Dream』における彼のキーボード表現は、後の代表曲へとつながるスタイルの原点であり、彼の死後(2008年)にも“最も彼らしい曲”として多くのファンに挙げられています。

ピンク・フロイド史における位置づけ

バレット後、ギルモア前――端境期の証言

『Julia Dream』は、シド・バレットという“爆発的な太陽”が去り、デヴィッド・ギルモアという“安定した星”が昇る、そのあいだに一瞬だけ差し込んだ“淡い月光”のような楽曲です。

バレットが表舞台から退いたことで、バンド内の音楽的リーダーシップはウォーターズとライトに分散し、ギルモアが徐々に存在感を増していく――その構造がこの曲の中には凝縮されています。

後年、フロイドの音楽が政治的・哲学的テーマを持つようになる前、あるいは壮大なステージ演出とコンセプト・アルバムが支配的になる前。

その前夜にひっそりと置かれたこの曲は、いわば“ありうべきもう一つのピンク・フロイド”を提示していたようにも思えます。

🎸まめ豆!:「Pink Floyd」の意味と由来

🟣 由来は2人のブルースマンの名前

「Pink Floyd」というバンド名は、以下の2人のブルース・ミュージシャンに由来しています:

- Pink Anderson(ピンク・アンダーソン)

→ アメリカ・サウスカロライナ州出身のブルースギタリスト・歌手(1900〜1974) - Floyd Council(フロイド・カウンシル)

→ アメリカ・ノースカロライナ州出身のブルースギタリスト(1911〜1976)

🧠 命名したのはシド・バレット

初期メンバーであり、ピンク・フロイドの創設者でもある**シド・バレット(Syd Barrett)**が、バンド名を考えていた際、部屋にあったブルースのLPレコード(アーティスト紹介入り)に目をとめ、そこに載っていた2人の名前を即興で組み合わせたのが由来です。

「ピンク・アンダーソン」と「フロイド・カウンシル」→「Pink Floyd」

つまり、「ピンク・フロイド」自体には固有の意味や単語的な意味はなく、2人の名前の合成語ということになります。

コメント