■僕の勝手なBest10【エリック・カルメン編】・・・・プロフィール(歴史)はこちら!

第5位『Hungry Eyes』――再起と情熱を刻んだ80年代の名曲

いよいよBest10も後半戦です。第5位は『Hungry Eyes』です。

彼の再出発のきっかけとなった一曲です。詳細は、解説に譲りますので、どうぞごゆるりとしていってください。

🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。

🎬 公式動画クレジット-(Official HD Video) 曲名: Hungry Eyes アーティスト: Eric Carmen(エリック・カルメン) 提供元: Eric Carmen 公式YouTubeチャンネル 動画公開日: 2014年1月26日 再生回数: 約3億1,295万回(2025年7月時点) 📖 2行解説: 映画『ダーティ・ダンシング』の挿入歌として世界的に知られる名バラード。 エリック・カルメンの情熱的で繊細な歌声が、80年代を代表するラブソングとして今も輝きを放ちます。

80年代の風を掴んだ「復活」の一撃

エリック・カルメン―ラズベリーズでの活動を経て、ソロとしても高い評価を得た彼は、クラシックの素養をロックに昇華させるというユニークな才能で、70年代を彩る存在となりました。

しかし80年代に入ると、音楽シーンは急速に変化。彼の作品は徐々にチャートから遠ざかり、その名を耳にする機会も少なくなっていきました。そんな沈黙を破るようにして登場したのが、1987年リリースの『Hungry Eyes』です。この楽曲は、翌1988年にかけてBillboard Hot 100で4位を記録。彼にとっては約10年ぶりのトップ10復帰となり、まさにキャリア第2章の幕開けを告げる重要な一曲となりました。

けれども驚くべきことに、この大ヒット曲は彼自身の作詞作曲ではありません。社会現象とも言える映画との出会いが、思わぬ「復活」のきっかけとなったのです。

『ダーティ・ダンシング』という現象

ヒットを牽引した映画とサウンドトラックの奇跡

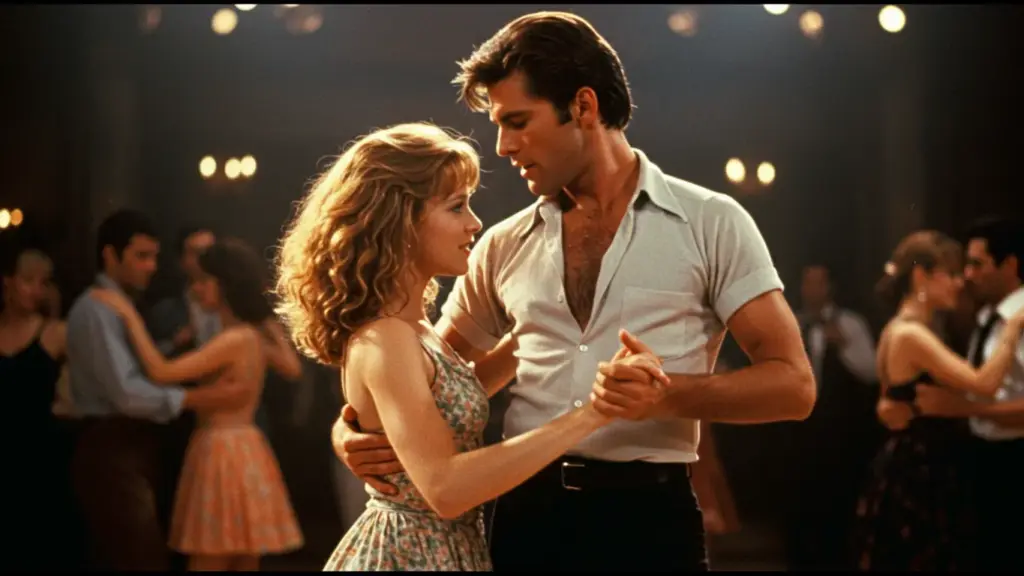

『Hungry Eyes』の存在を語るには、1987年に公開された映画『ダーティ・ダンシング』を抜きには語れません。主演はパトリック・スウェイジとジェニファー・グレイ。著名な俳優を起用せず、制作費も抑えられていた本作は、興行的に成功するとは誰も予想していませんでした。

ところがふたを開けてみれば、熱狂的な支持を受け、世界中で大ヒット。避暑地のリゾートを舞台に、ダンスを通して成長していく少女ベイビーと、彼女が恋に落ちるインストラクターのジョニーの物語は、時代を超えて語り継がれる名作となりました。

映画の成功を後押ししたのが、何と言ってもそのサウンドトラックです。

『(I’ve Had) The Time of My Life』や『She’s Like the Wind』など、印象的な楽曲が多数収録されたこのアルバムは、全米で18週連続1位を獲得し、全世界での売上は3,200万枚を超える空前の記録を打ち立てました。

そして、『Hungry Eyes』もまた、そのサウンドトラックの中心的な役割を果たしています。

なぜ『Hungry Eyes』が不可欠だったのか

ダンスと恋と高揚感が重なるモンタージュ

『Hungry Eyes』が映画の中で使用されたのは、ベイビーとジョニーが本格的にダンスの練習を始める場面。身体の動きがぎこちなかったベイビーが、ジョニーの指導のもとで徐々に上達していく――そんな過程を描いたモンタージュ・シーンに、この楽曲が絶妙に挿入されます。

映像とともに流れる歌詞は、二人の関係性の進展を鮮明に映し出します。

“I’ve been meaning to tell you I’ve got this feelin’ that won’t subside”

(ずっと言いたかった。この気持ちはもう抑えきれない)

“I look at you and I fantasize”

(君を見つめながら、想像の中で未来を描いてしまう)

このように、感情を隠すことなく語るストレートな言葉が、恋に落ちていく過程の緊張と高揚を見事に捉えています。

曲名にある「Hungry Eyes(飢えた瞳)」という印象的なフレーズも、強烈なインパクトを放ちます。相手の存在を強く意識し、見逃したくない、触れたいという渇望。その視線の熱量が、画面からあふれ出すように感じられるのです。

サウンドの魅力

80年代ポップスを象徴する音作り

『Hungry Eyes』は、ジョン・デニコラとフランケ・プレヴィットという2人のソングライターによって書かれました。どちらも当時注目されていた才能ある作家で、80年代特有の華やかで勢いあるサウンドを楽曲に落とし込んでいます。

冒頭から印象的なのは、深いリバーブのかかったスネアドラム。パンチの効いたその一打は、当時のヒット曲に共通するスタイルで、聴く者に強い印象を与えます。

続くシンセサイザーは、軽やかでありながら厚みを持ち、全体を包み込むように空間を演出。さらにエレクトリック・ギターのフレーズが楽曲に表情を与え、リズムと旋律の間に躍動感を生んでいます。

こうしたプロダクションが、80年代のサウンドの典型として高く評価されているのです。

レコーディングに至るまで

カルメンの「葛藤」と「決断」

エリック・カルメンは、基本的に自作曲を歌うことに強いこだわりを持っていました。そのため、外部の楽曲を提供された際には、当初は録音に難色を示していたといいます。

しかし、当時このプロジェクトを手がけていたジミー・アイナーというプロデューサーの説得により、カルメンは最終的にレコーディングを決意。 そして完成した『Hungry Eyes』は、彼の歌声を得たことで、まったく別次元の輝きを放つようになります。

歌詞が描く情熱と高揚

シンプルな言葉に宿る濃密な感情

『Hungry Eyes』の歌詞は、まっすぐな言葉で構成されています。しかしその中に込められている感情の深さは、決して一面的ではありません。

たとえば、以下のフレーズをご覧ください。

“With these hungry eyes

One look at you and I can’t disguise”

(この飢えた瞳で君を見つめたとき もう隠すことなんてできない)

ここには、恋のはじまりに特有の「制御不能な想い」が凝縮されています。ただの好意ではなく、「何としてでも手に入れたい」という衝動。それは理性を越えて、心の奥から湧き上がってくる欲求に近いものです。

また、サビで繰り返されるライン――

“I’ve got hungry eyes

I feel the magic between you and I”

(僕の瞳は飢えている 君とのあいだに感じる魔法のような感覚)

この「magic」という表現が象徴するのは、理屈では説明できない引力です。恋愛の初期における、互いに引き寄せられる感覚――それはしばしば「魔法」と呼ばれますが、まさにその状態を歌詞で再現しているのです。

タイトルに秘められた心理的暗示

視線=欲望という構造の成立

『Hungry Eyes』というタイトルそのものが、視覚的かつ心理的に強い印象を残します。恋に落ちた瞬間、人は相手を「見る」ことで心を奪われる。つまり「視線」が、感情のスタートラインであることをこのタイトルは象徴しています。

“Now I’ve got you in my sights”(いま、君を僕の視界に捉えた)

この一節が表すのは、まさに狙い定めたような恋心の集中。単なる憧れではなく、「ターゲットとして捉えた」ほどの強い関心を持った瞬間なのです。そこには、静かな執着すら感じられます。

さらに以下のようなフレーズも登場します。

“Now did I take you by surprise?”(僕は君を驚かせてしまった?)

一方的な視線から始まった恋が、相手にも届いたかどうかを確かめる瞬間。この“確認”が入ることで、歌詞は一方通行で終わらず、心の駆け引きとしても立体感を持ちはじめます。

歌詞の構造に見る「心のドラマ」

一方向から双方向へと変化するストーリーライン

興味深いのは、この楽曲の歌詞構成が、物語的に進行していく点です。

冒頭では「I’ve been meaning to tell you…(言いたかったんだ…)」と、まだ心の中にある思いを抱えている段階です。しかし、サビが進行するにつれて、その感情は言葉として表に出され、ついには”Now I’ve got you in my sights”へと変化します。

つまりこの楽曲は、「想いを秘めたまま見つめていた主人公」が、「ついに相手に気持ちを伝えるまで」の心の軌跡を描いているのです。

この構成は、単に歌詞の美しさを超えて、聴く者の共感を呼び起こします。誰もが経験したことのある、内に秘めた想いの爆発と告白。そこに普遍的な感情が込められているからこそ、この曲は今もなお多くの人々の胸に響くのです。

カルメンの変貌と成熟

声と姿で表す「大人の恋」

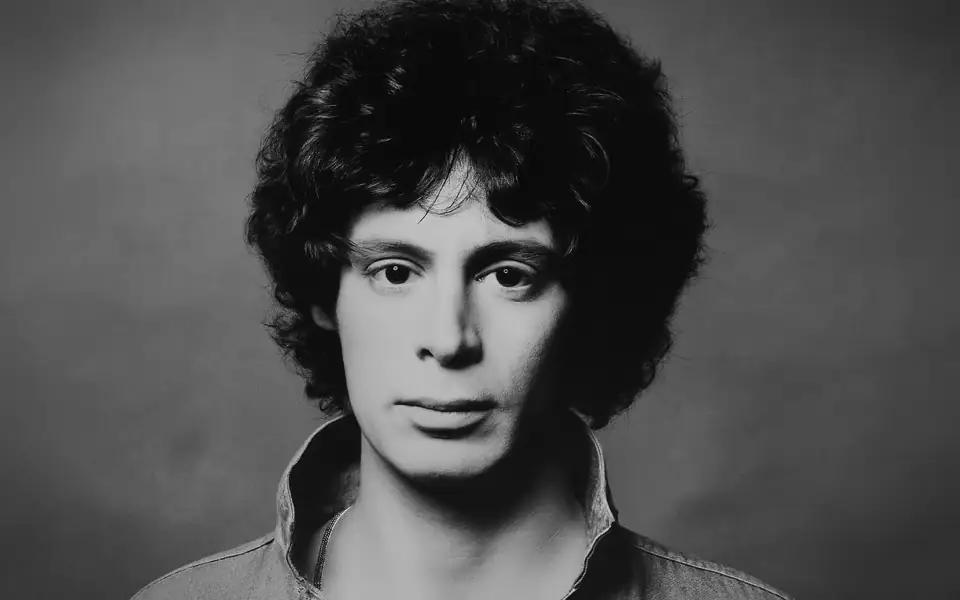

70年代には長髪のロマンチックな風貌で知られていたカルメンですが、この曲の頃には短髪となり、より引き締まった表情へと変貌を遂げていました。

この外見の変化は、楽曲のテーマと絶妙にマッチしています。『Hungry Eyes』は、ティーンエイジャーの淡い恋ではなく、「求めること」も「与えること」も知っている大人の恋愛を描いています。

カルメンの歌声も、それにふさわしく成長しています。伸びやかで、かつ芯のある高音域。ときに繊細で、ときに力強く、1曲の中でさまざまな感情を表現しきる彼の技術は、まさに円熟の証です。

なぜ『Hungry Eyes』は時代を超えて愛されるのか

“ただの80年代ヒット”に終わらなかった理由

『Hungry Eyes』が登場した1987年からすでに40年近くが経過しようとしています。それでもこの楽曲は、映画と共に語り継がれ、今なお多くのプレイリストにその名を連ねています。

その背景にはいくつかの要素が重なっています。

ひとつは、歌詞とメロディが持つ普遍性。恋の衝動、抑えきれない想い、視線に宿る感情――そうしたテーマは、どの時代の人々にも共通する感覚です。80年代的なサウンドプロダクションでありながら、内容自体はいつの時代にも共鳴する構造を持っているのです。

そしてもうひとつは、楽曲の「媒体としての力」です。すなわち、『Hungry Eyes』は単独で存在する以上に、映画という強力な文脈の中で機能し、観客の記憶に鮮明な映像と結びついている。聴くたびに、あのモンタージュ・シーンが甦るような強固な体験の上に成立している点も大きな理由と言えるでしょう。

コメント