■【松山千春の歴史】:—声で刻んだ半世紀~松山千春という名の風景——はこちらから!

【松山千春】編- 第9位『初恋』―誰の胸にもある原風景

第9位は『初恋』です。

1977年1月25日、松山千春のデビューアルバム『君のために作った歌』が発売されました。

その中に収められた『初恋』は、シングル化こそされなかったものの、長い年月を経ても静かに輝き続けている一曲です。

派手なアレンジや圧倒的なセールス記録ではなく、人の記憶の奥底にゆっくりと根を張ってきたタイプの楽曲といえるでしょう。

🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。

🎬 公式動画クレジット

「初恋」松山千春 — 提供:PONY CANYON

© Pony Canyon Inc. / 作詞・作曲:松山千春 / アルバム『松山千春ベスト32』収録

💬 2行解説

1977年にリリースされた松山千春の代表的バラードのひとつ。

淡く切ない青春の情景を、シンプルなメロディと歌声で鮮やかに描き出しています。

聴く人それぞれの物語になる歌

個人の体験を超える広がり

『初恋』は松山千春自身の経験をもとにした歌ですが、聴く人はそれを自分の物語として感じます。

曲が流れ始めると、学生時代に感じた淡い恋心や、胸の奥にしまっていた感情が自然に浮かび上がってくる――そんな感覚を覚える人も多いでしょう。

これは歌詞の描写が特定の出来事に縛られすぎず、誰もが持つ初恋の記憶に寄り添える形になっているからです。

過去と現在を行き来する時間感覚

歌詞の中では、当時の出来事が現在の感情と混ざり合うように描かれています。

たとえば「その日々が今も続いているように感じる」といったニュアンスで、過去の情景が現在進行形の感覚で語られる部分があります。

この時間軸の交錯が、聴く人にとっては自分の記憶を“今ここ”で体験しているような臨場感を与えるのです。

言葉が生む距離感と正直さ

客観視というやさしさ

「幼い日の自分が胸を痛めていた」という趣旨の表現は、今の自分が昔の自分を少し離れた場所から見つめる眼差しを感じさせます。

この距離感が、聴く人にやさしさをもたらし、初恋の未熟さを笑い飛ばすのではなく、そのまま肯定してくれる温かさを生みます。

美化に流されない現実感

恋愛の思い出を振り返ると、美しい部分だけが強調されがちです。

しかしこの曲では、嬉しさやときめきだけでなく、別れの寂しさや胸の痛みも描かれています。

そうした現実感があるからこそ、聴き手は「そうだった」と静かにうなずけるのです。

メロディーと歌声がつくる景色

控えめな編曲が引き出すもの

『初恋』のサウンドはシンプルで、過度な装飾はありません。

ギターやピアノの伴奏が、歌詞の情景をそのまま引き立てる役割を果たしています。

特に曲冒頭の旋律は、ひとつの季節の記憶を鮮やかに蘇らせるような力を持っています。

声の質感が生む親しみ

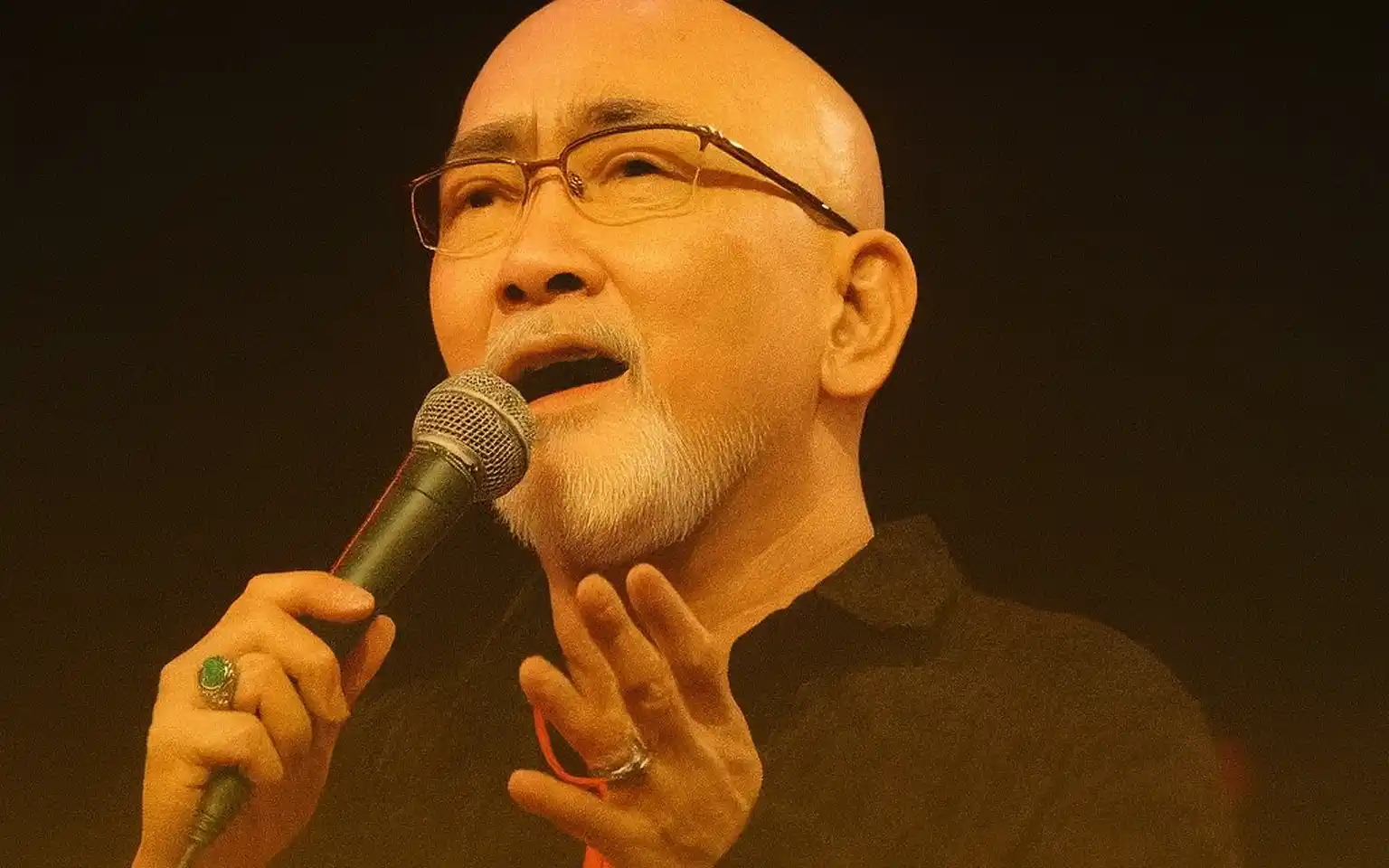

松山千春の歌声は、力みがなく自然体です。

それはまるで友人が昔話をしてくれるようで、聴き手はリラックスして耳を傾けることができます。

その声の温度が、歌詞の物語性をさらに身近に感じさせます。

楽曲の持つ感情の奥行き

情景が生む温度感

歌の中に描かれる場面は、決して派手な出来事ではなく静かな空気の中で交わされる言葉やしぐさが、聴く人の心に強く残ります。松山千春は、直接的な説明よりも、場面の中に感情をにじませる手法をとっています。

余白を活かした表現の工夫

楽器の音を必要最小限に絞ることで、声の存在感が際立ちます。ギターやベースの音が間を支え、全体に穏やかな流れを作り出しているのが印象的です。過剰な装飾を避け、感情の輪郭だけを残すアレンジは、この曲の静けさと温もりを際立たせます。

聴き手に残る印象

過不足のない構成

全体の尺は長くないものの、展開には無駄がありません。松山千春は必要な要素だけを残し、それ以外を思い切って削ぎ落とすことで、聴き手が本当に感じ取ってほしい部分を際立たせています。

静けさの中にある強さ

声量や楽器の数で押し切るのではなく、静けさそのものを武器にしています。この抑制の効いた表現は、かえって力強く心に響き、曲が終わった後もしばらく印象が残ります。

作品が持つ普遍的なテーマ

「初恋」は、恋愛の始まりに伴う純粋なときめきと、それに続く淡い切なさを同時に描き出しています。歌詞の中では、相手への想いが言葉にならないまま積み重なっていく様子や、目を合わせるだけで胸が高鳴る瞬間が表現されており、多くの人が自らの青春時代を思い起こすきっかけとなります。この曲が多くの世代に受け入れられてきたのは、特定の時代や環境を超えて共感できる感情を軸にしているからです。

松山千春の歌唱による説得力

松山千春の声は、若さ特有の張りと透明感を持ちながらも、歌詞に込められた感情を的確に運びます。発声の強弱やフレーズごとの間合いが計算され、聴き手は物語の中に入り込む感覚を得られます。特に高音域の伸びは、初恋の高揚感を象徴するかのようで、曲全体に説得力を与えています。

楽器の配置と音作りの工夫

アコースティックギターを基盤に据えたサウンドは、曲の情緒を引き立てる役割を果たしています。ベースやドラムは控えめに存在感を示し、必要な場面でのみ前に出ることで、主旋律や歌詞が過度に埋もれないよう配慮されています。また、リバーブや音の奥行きの付け方も慎重で、全体を通してクリアな響きが保たれています。

時代背景とリスナーへの広がり

1970年代後半の日本は、フォークソングが若者文化の中で確固たる地位を築いていた時期です。「初恋」はその潮流の中で生まれ、都会に憧れる地方出身者や、恋愛経験の少ない若者の心に深く響きました。当時はインターネットもなく、ラジオやレコードが主な音楽の入り口だったため、こうした曲は口コミやラジオ番組を通じてじわじわと広がっていきました。

ファン層の拡大

当初は学生や若年層を中心に支持を集めましたが、時間の経過とともに幅広い年齢層に愛されるようになりました。特に松山千春のライブでは、当時の若者だった世代が家庭を持ち、子どもと一緒にこの曲を聴く光景も珍しくありません。世代をまたいで歌い継がれている点も、この曲の強みです。

ライブでの変化と進化

「初恋」はコンサートの中でも人気の高いナンバーであり、時代によってアレンジや歌い方が変化してきました。若い頃の松山千春は、テンポをやや速めに取り、情熱的に歌い上げる傾向がありましたが、年齢を重ねるにつれて、ゆったりとしたテンポで言葉を噛みしめるように歌うことが増えています。

観客との呼吸

ライブでは、観客がイントロの段階から拍手や歓声を送ることが多く、会場全体が温かい空気に包まれます。歌い出しまでの数秒間が、期待感を最大限に高める時間となり、その後の歌声がより一層鮮やかに響きます。この相互作用が、スタジオ録音とは異なる魅力を生み出しています。

「初恋」が残すもの

半世紀近く経った今でも「初恋」が歌い継がれているのは、単なる懐メロとしてではなく、人生のある瞬間を切り取った普遍的な物語として生き続けているからです。聴く人それぞれが、自分の記憶や経験と重ね合わせ、歌の中に自分だけの情景を見つけることができます。こうした個人的な投影の余地こそが、この曲の永続的な価値を支えていると言えるでしょう。

コメント