■【ビリー・ジョエル】について、詳しくはこちらをご覧ください。・・・・Wikipedia!

🎸【ビリー・ジョエル編】第7位『An Innocent Man』を深掘り!

第7位は、『An Innocent Man』です。直訳すると「無実・無垢・誠実な男」です。

冒頭から、流れるようなメロディに載せて歌うジョエルの歌唱は、来るぞ・来るぞ、と・・・期待感を膨らませます。そして来たかと思いきや、ほんの少しだけの爆発。期待外れではなく、このゾクゾク感の連続がたまらなく良い曲です。

🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。

🎬 公式動画クレジット(公式音源)

曲名: An Innocent Man (Audio)

アーティスト: Billy Joel

© 1983 Sony Music Entertainment

提供:Billy Joel Official(VEVO経由)

📖 2行解説

1983年発表のアルバム『An Innocent Man』収録曲で、1950年代ドゥーワップへのオマージュ。

軽快なコーラスと柔らかなリズムで、彼の音楽的ルーツを色濃く感じさせる名曲です。

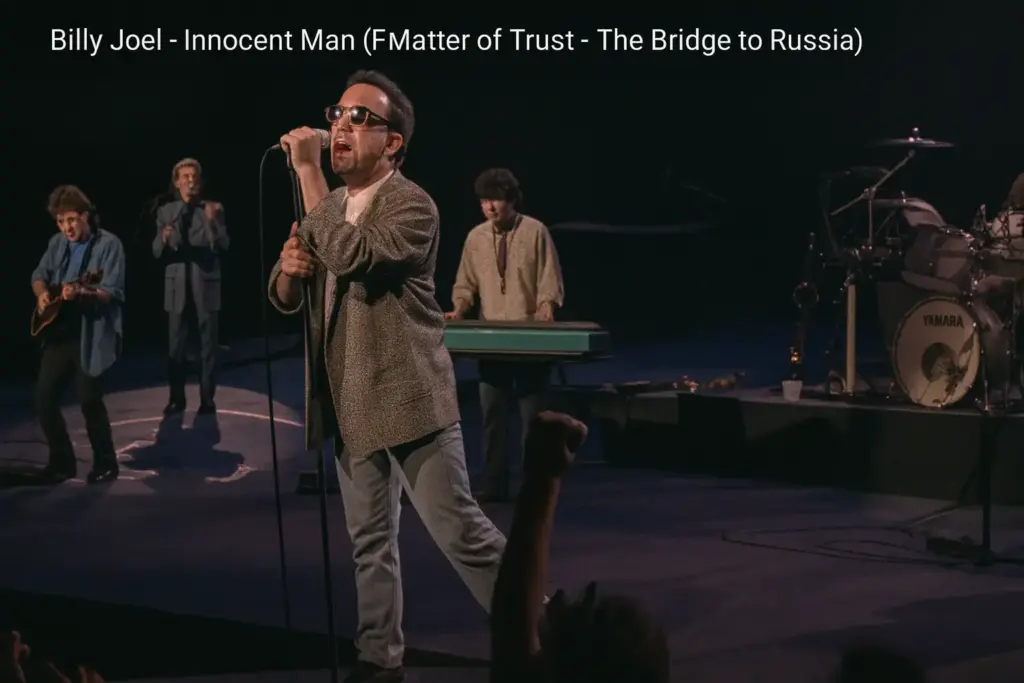

🎬 公式動画クレジット(ライブ音源)

曲名: Innocent Man (from A Matter of Trust – The Bridge to Russia) (Live)

アーティスト: Billy Joel

© 2014 Sony Music Entertainment

/ 提供:Billy Joel Official(VEVO経由)

📌 2行解説

1987年に行われた旧ソ連モスクワ公演を収めたライブ映像で、『An Innocent Man』を熱唱。

冷戦期にアメリカのロックを届けた歴史的ツアーの象徴的な一場面です。

曲の基本情報と“超約”

まずは超約から-

過去の傷で心を閉ざす相手に向かって、「僕はあなたを責めないし、無理もさせない。ただ、信頼を取り戻すために寄り添うよ」と語りかける歌です。強がりや駆け引きではなく、誠実さで距離を縮める――そんな大人のラブソングです。

リリースと収録

『An Innocent Man』は1983年発表の同名アルバムからのシングル。ジョエルの青春期に流れていた50〜60年代アメリカン・ポップへのオマージュを柱にした“回想”アルバムの核にある1曲です。

アルバム自体がドゥーワップ/ソウルへの敬愛で貫かれており、本曲はことにベン・E・キング〜ザ・ドリフターズ系譜への目配せが濃い作りになっています。

アルバムは1983年8月8日にリリース、楽曲は同年12月にシングル化されました。米ビルボード・Hot 100で10位、ACチャートでは1位まで上昇し、同作から3曲連続でトップ10入りを果たした記念碑的ヒットでもあります。

小さなトリビア

ジョエルは後年のインタビューで、この曲での高音について「もう二度と出せないと思ったから、華々しくやっておこうと思った」と語っています。あの伸びやかなハイトーンは、技巧の誇示というより“最後の贈り物”でもあったわけです。

「無垢」ではなく「誠実」を歌う――歌詞の視点と物語

語り手は“励ます人”ではない

タイトルの“innocent”をそのまま「純真無垢」と受け取ると少しズレます。歌詞の語り手は、相手の痛みを“知らないふり”で押し切る人ではありません。むしろ、痛みの記憶の強さも、疑い深さも、ためらいも“ありのまま”認めたうえで、少しずつ信頼を積み直そうと決めている。

たとえば冒頭では、

“Some people stay far away from the door”

――「扉が開く可能性があると、遠ざかってしまう人もいる」と示し、相手の防衛反応を先回りして許容します。そのうえで、

“Because I am an innocent man”

と繰り返すのは、無罪宣言ではなく“誠実さの宣言”。自分はあなたを利用しない、脅かさないという約束の言葉です。

「待つ」ことを引き受ける男

この歌の肝は“待つこと”です。語り手は相手の涙に耳を傾ける覚悟を口にし、拙速な関係成立よりも“信頼の回復”をゴールに据える。恋愛を「成果」ではなく「プロセス」として扱う視点は、ロマンティックであると同時に成熟しています。80年代ポップの華やかさの中で、この落ち着いた倫理観はむしろ新鮮に響きました。

ドゥーワップの借景が支える“説得力”

本曲の説得力はドゥーワップ由来の“問いかけ/応答”の呼吸に負うところが大きいと感じます。コーラスが〈言葉を押し出す〉のではなく〈言葉の余白を支える〉方向で使われるため、主人公の誠実さが過度に劇的にならず、静かに胸に落ちる。オマージュの忠実さが、逆にメッセージの普遍性を強めています。

語り手の年齢感

若さの衝動ではなく、失敗も学びも通過した“大人の声”であることも重要です。歌の途中には「昔を目で見てしまう人」「若さを理解する前に年老いた目で世界を見る人」といった対比があり、人生経験が人を硬くすることも柔らかくすることも描かれます。語り手は相手の硬さを責めず、自分は柔らかさで付き合う――この立ち位置が、曲を「やさしい宣言」にしています。

今聴いても古びない理由――文脈・ライブ・聴きどころ

文脈:ノスタルジーでは終わらないアルバム

アルバム『An Innocent Man』は“懐かしさの再現”にとどまりません。10代のころにラジオから流れてきた音楽への敬礼を、成熟期の自分の言葉で語り直した作品群です。つまり、スタイルの回帰が自己模倣にならないよう、“今の自分に必要な物語”として選び直している。この曲が語る「信頼の再建」というテーマも、単なる回想ではなく、当時のジョエル自身の現在進行形の課題として響きます。

ライブでの表情:冷戦末期のロシア公演

1987年にはソ連公演(後に『Kontsert』や『A Matter of Trust – The Bridge to Russia』で音源・映像化)で歌われ、異なる文化圏の聴衆の前でも一体感を生む名場面となりました。(2番目に紹介している動画です)派手な合唱型ではないのに会場全体が静かに呼吸を合わせていく――“信頼”を扱う歌の核心が、国境を越えて機能した瞬間です。

聴きどころ(やさしく3点に絞って)

- 声の高さのドラマ

終盤に向けての高音は、先のトリビアとも相まって“ここぞ”の感情解放。技巧より意思表示としての高音です。 - 間合いの使い方

フレーズとフレーズの間にある短い沈黙が、言葉の誠実さを担保します。言い募らないからこそ伝わる。 - コーラスの“支え”

背景のハーモニーが主役を押し出し過ぎず、対話を静かに支える。アレンジが倫理と美学を両立させています。

私的ハイライトと最小限の引用

“Some people say they will never believe”

傷が深いほど、人は「もう信じない」と言いたくなる。語り手はそれを否定しません。否定しないから、次の一歩が出る。

“I’m not above doing anything / To restore your faith if I can”

――“あなたの信頼が戻るなら、できることは何でも”。ここでの“上から目線ではない献身”こそ、この曲の中心にある倫理だと考えます。

本曲が置き換えた“男らしさ”

80年代のラブソングには、熱量やスピードで押し切るタイプが多くありました。その中で本曲は、配慮・待つこと・約束を守ることを新しい“強さ”として提示しました。相手が安心して“扉の前に立てるまで”同行すること――それを“強さ”と呼ぶ価値観が、この歌の鮮度を保っています。

他曲との違い(ミーシーの観点で簡潔に)

同アルバム内の「The Longest Time」は甘やかな回想劇、「Uptown Girl」は軽やかな恋のコンセプト曲です。それらが“高揚”や“晴れやかさ”を担う一方、『An Innocent Man』は葛藤と信頼の回復という内面の物語に集中しており、機能が重複していません。

まとめ:第7位に置く理由

個人的ベスト15の中で本曲を第7位に選んだのは、歌の“良識”が音楽の美しさにそのまま接続している例だからです。成熟した恋の作法を、説教臭くなく、ノスタルジーに逃げることもなく、まっすぐ歌い切っている。ジョエルの作家性と歌い手としての力量が、最も“優しさ”の形で結実した1曲だと思います。

付記:聴く前に知っておくと面白いポイント

歴史的背景の最小限メモ

80年代初頭のアメリカでは、50〜60年代カルチャーの再評価がメディアで進みました。しかしジョエルは単に古典を模倣するのではなく、「今の関係性」を語る器として古典的語法を再利用しています。だからこそ、世代や国を越えて歌が機能する――先述のロシア公演はその証左です。

コメント