■【エリック・クラプトン】について、詳しくはこちらをご覧ください。・・・・

➡エリック・クラプトン物語 ― 栄光と試練のギターレジェンド!

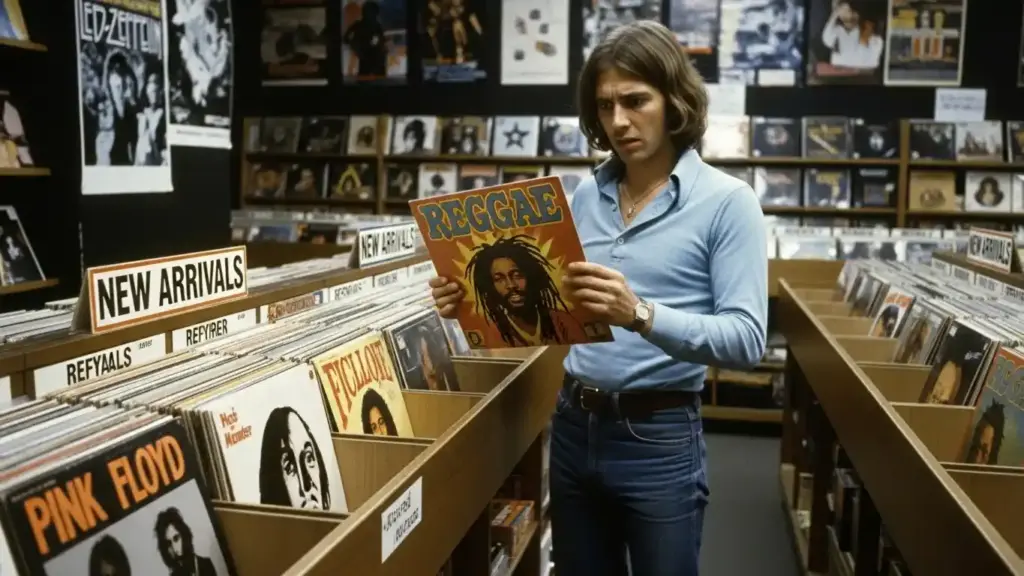

🎸【エリック・クラプトン編】第5位『I Shot the Sheriff』です。

第5位は、『I Shot the Sheriff』です。

エリック・クラプトン版『I Shot the Sheriff』は、1974年発表のアルバム『461 Ocean Boulevard』からのシングルです。原曲はボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズの『Burnin’』(1973)収録曲。レゲエ感満載ですが、クラプトン流の解釈になっています。

超約

保安官を撃ったのは事実だが、副保安官ではない。

自分の身を守るための正当防衛だった。

町中が俺を追い詰め、罪人にしようとするが、彼(ジョン・ブラウン保安官)が先に俺を狙った。

運命に逆らえず、やがて真実が明らかになる日が来る。

🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。

🎬 公式動画クレジット(公式音源)

**Eric Clapton – “I Shot The Sheriff” (Audio)**

© 1974 Universal International Music B.V. / Provided to YouTube by Universal Music Group

2行解説

ボブ・マーリー作の名曲をクラプトンがレゲエ調で再構築し、全米1位を獲得した代表作。

アルバム『461 Ocean Boulevard』収録、洗練されたリズムと柔らかなギターが印象的。

🎬 公式動画クレジット(ライブ音源)

Eric Clapton – “I Shot The Sheriff [Crossroads 2010] (Official Live Video)”

© 2010 Warner Music Group / Rhino Entertainment

📖 2行解説

ボブ・マーリー作の名曲を、クラプトンが2010年クロスロード・フェスで熱演。

滑らかなブルース・ギターとソウルフルなボーカルが融合した圧巻のライブ映像。

概要とリリース情報

1974年、エリック・クラプトンはアルバム『461 Ocean Boulevard』からシングルとして『I Shot the Sheriff』を発表しました。

原曲はボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズの『Burnin’』(1973)に収録された作品で、クラプトン版はレゲエのグルーヴを壊さずに英米ロック市場へ橋渡しする役割を果たしました。結果として、全米Billboard Hot 100で1位を獲得しています。

この1曲によって、アメリカの大衆が初めて「レゲエ」という音楽に出会う契機が生まれました。

つまり、クラプトンはロックとレゲエという異なる文化をつなぐ“翻訳者”のような存在となったのです。

彼のキャリア全体については他稿で触れているため、本稿ではこの曲そのものの構造とメッセージに焦点を当てて解説します。

物語の核心:正当防衛の主張

冒頭のフレーズはあまりにも有名です。

I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy.

(保安官は撃ったが、副保安官は撃っていない)

この一節の繰り返しが、作品全体の中心となっています。

ここには「罪から逃れるための言い訳」ではなく、「行動せざるを得なかった理由」が込められています。

語り手は自分の行為を否定せず、なぜその選択を取ったのかを冷静に語っているのです。

クラプトンのボーカルは、感情を過剰に込めることなく、まるで証言のように淡々と進行します。

音程の起伏を最小限に抑えることで、法廷での供述のような緊張感が漂います。

抑圧と抵抗の構図

曲の中盤で、語り手の生きづらさを象徴する一節が登場します。

Every time that I plant a seed / He said, kill it before it grows.

(俺が種をまくたびに、あいつは言った「芽を出す前に潰せ」と)

この「種」は、希望や再生の象徴として描かれています。

何かを始めようとするたびに妨げられる——その繰り返しが、語り手の人生そのものを表しているのです。

この圧力の中で、彼は自分の存在を守るために行動を起こすしかなかったのでしょう。

ボブ・マーリー版では怒りのエネルギーが前面に出ていますが、クラプトン版ではその怒りを静かに抑えています。彼の歌声は爆発することなく、内側で燃える火のように持続します。

それは反抗ではなく、抑圧の中でも自己を失わないための抵抗として表現されています。

演奏とアレンジの設計

クラプトンのギターは、派手なソロを避け、軽快なカッティングで全体を支えています。

歪みを抑えたクリーントーンが、レゲエ特有の裏拍と融合しながら、穏やかなリズムを生み出しています。

その音の質感は、主張するためのギターではなく、「物語を支える語り手」として機能しています。

リズムの中心はレゲエの2拍目と4拍目にありますが、クラプトンはそこにロック的な滑らかさを加えました。

その結果、異文化の要素が自然に溶け合い、聴き手に違和感を与えません。

単なる模倣ではなく、両者の呼吸を調和させた“翻訳としてのアレンジ”といえます。

また、ギターソロは短く、ドラムやベースも控えめです。

この「引き算」によって、音と音の間に余白が生まれ、聴き手はその静寂の中に感情を感じ取ります。

クラプトン特有の“沈黙の説得力”がここで最大限に発揮されています。

「撃つ」ことの意味を問う構成

クラプトンが描くのは暴力の肯定ではなく、理不尽な現実の中での「人間としての選択」です。

Sheriff John Brown always hated me / For what, I don’t know.

(保安官ジョン・ブラウンはいつも俺を憎んでいた。理由なんてわからない)

この短い告白には、逃れようのない運命が漂います。

理由もわからないまま憎まれ、追われ続ける人間の悲しみがここにあります。

クラプトンは、その状況の中で「撃たざるを得なかった人間」の姿を描いたのです。

ボブ・マーリーが社会的怒りを歌い上げたのに対し、クラプトンは**“生き延びるための決断”**としてこの曲を再構築しました。大義を掲げるのではなく、ただ一人の人間としてどう生きるか。

その冷静なまなざしが、この曲を普遍的なテーマへと押し上げています。

制作の背景と創作意図

1974年当時のクラプトンは、長い低迷期からの復帰を目指していました。

薬物依存から立ち直ったばかりであり、心身のバランスを取り戻すために新しい音楽の方向性を探していたのです。

そのとき、バンド仲間のジョージ・テリーがボブ・マーリーの『I Shot the Sheriff』を提案しました。

最初、クラプトンはこの曲に強い関心を示さなかったといわれています。

しかし、リハーサルの中でリズムの可能性に気づき、自分の感情と重ね合わせるように歌い出した瞬間、

“これは自分の物語にもなり得る”と確信したそうです。

この曲は単なるカバーではなく、彼自身の「再生の記録」として生まれ変わりました。

自己再生の象徴としての1曲

クラプトンにとって『I Shot the Sheriff』は、再出発の象徴でもありました。

撃った相手は保安官ではなく、自分を縛っていた“過去の自分”だったのかもしれません。

彼が感じていた罪悪感、依存から抜け出すための葛藤、そして新しい自分を生きようとする意志——

それらすべてが、この曲の中に投影されています。

この時期のクラプトンは、派手なギタープレイよりも、「どう歌うか」「どう語るか」という表現に重きを置いていました。

歌うギタリストとしての新しい自分を確立する、その転換点にあったのです。

『I Shot the Sheriff』は、その意識の変化を明確に示した最初の曲と言えるでしょう。

抑制が生むリアリティ

クラプトン版の特徴は、声とギターの距離を一定に保ち、聴き手に“余白の中の感情”を想像させる構成になっています。

この静けさの中には、語り手の孤独や息づかい、そして揺らぐ心が漂っています。

まるで、真夜中に小さくつぶやくようなトーンです。

クラプトンは、音で叫ぶのではなく、「沈黙で伝える」方法を選びました。

それが彼の誠実さであり、長く聴き継がれる理由でもあります。

聴き手に想像を委ねる構造

クラプトン版の『I Shot the Sheriff』には、事件の背景や結末の説明がありません。

語り手が「撃った」と告白しても、その理由や経緯は断片的にしか示されません。

だからこそ、聴く人の中でさまざまな解釈が生まれます。

たとえば、

Freedom came my way one day / And I started out of town.

(ある日、自由が私に訪れ、そして私は町を出ていった)

この短い一節だけで、逃亡、解放、そして恐怖のすべてを感じ取ることができます。

クラプトンは、余計な説明を排除することで、聴き手の想像力を主役に据えたのです。

この「語られない物語」が、曲に深いリアリティを与えています。

異文化をつなぐ架け橋としての意義

1974年当時、レゲエは欧米ではまだ馴染みのない音楽でした。

クラプトンは、その独特なリズムを忠実にコピーするのではなく、テンポや音量のバランスを微調整して、ロックファンにも自然に届く形に整えました。

彼はレゲエを“自分のもの”にするのではなく、尊敬をもって翻訳したのです。

このアプローチが、レゲエというジャンルを世界に広めるきっかけになりました。

クラプトンのカバーによって、ボブ・マーリーの名前が一気に世界中に知られるようになり、

結果的にマーリー自身の音楽人生を押し上げることになりました。

『I Shot the Sheriff』は、ただのヒット曲ではなく、異なる文化を結びつけた「音楽的外交」の成果といえるでしょう。

終盤に潜む運命の受け入れ

曲の終盤に登場する一節があります。

Every day the bucket goes to the well / But one day the bottom will drop out.

(毎日バケツは井戸に向かって進む、しかしある日底が抜けてしまう)

これは、避けられない運命のメタファーです。

日常を繰り返す中で、ある瞬間すべてが崩れる——それが語り手の宿命です。

クラプトンはこの一節を、悲劇としてではなく「受け入れる覚悟」として歌いました。

敗北を認めるのではなく、理不尽な世界の中で自分を保ち続ける力。

それが、この曲の最終的なメッセージです。静かな受容の中にこそ、本当の強さが宿っています。

静けさが導く真の力

『I Shot the Sheriff』は、叫ばなくても真実を伝えられることを証明した作品です。

クラプトンは「正義」ではなく、「生きるための選択」を描きました。

声を荒げずとも、信念は貫ける——それが彼の示した“静かな革命”です。

半世紀が経った今でも、この曲は私たちに問いを投げかけます。

理不尽な力に押しつぶされそうになったとき、人はどう生きるべきか。

クラプトンの答えは明快です。

「声を荒らげずとも、意志は貫ける。」

この静けさこそ、彼が長い時間をかけてたどり着いた真実なのです。

まとめ

『I Shot the Sheriff』は、単なる名曲ではなく、「人がどう生き、どう受け入れるか」という普遍的なテーマを描いた作品です。レゲエを世界へ広げた功績と同時に、クラプトン自身の再生の記録としても重要な位置を占めています。

静かな語り口の中に宿る覚悟、そして沈黙が語る真実。それがこの曲を、時代を越えて響かせ続けている理由なのです。

――声を荒げずとも、意志は貫ける。

それが彼の“静かな革命”でした。

コメント