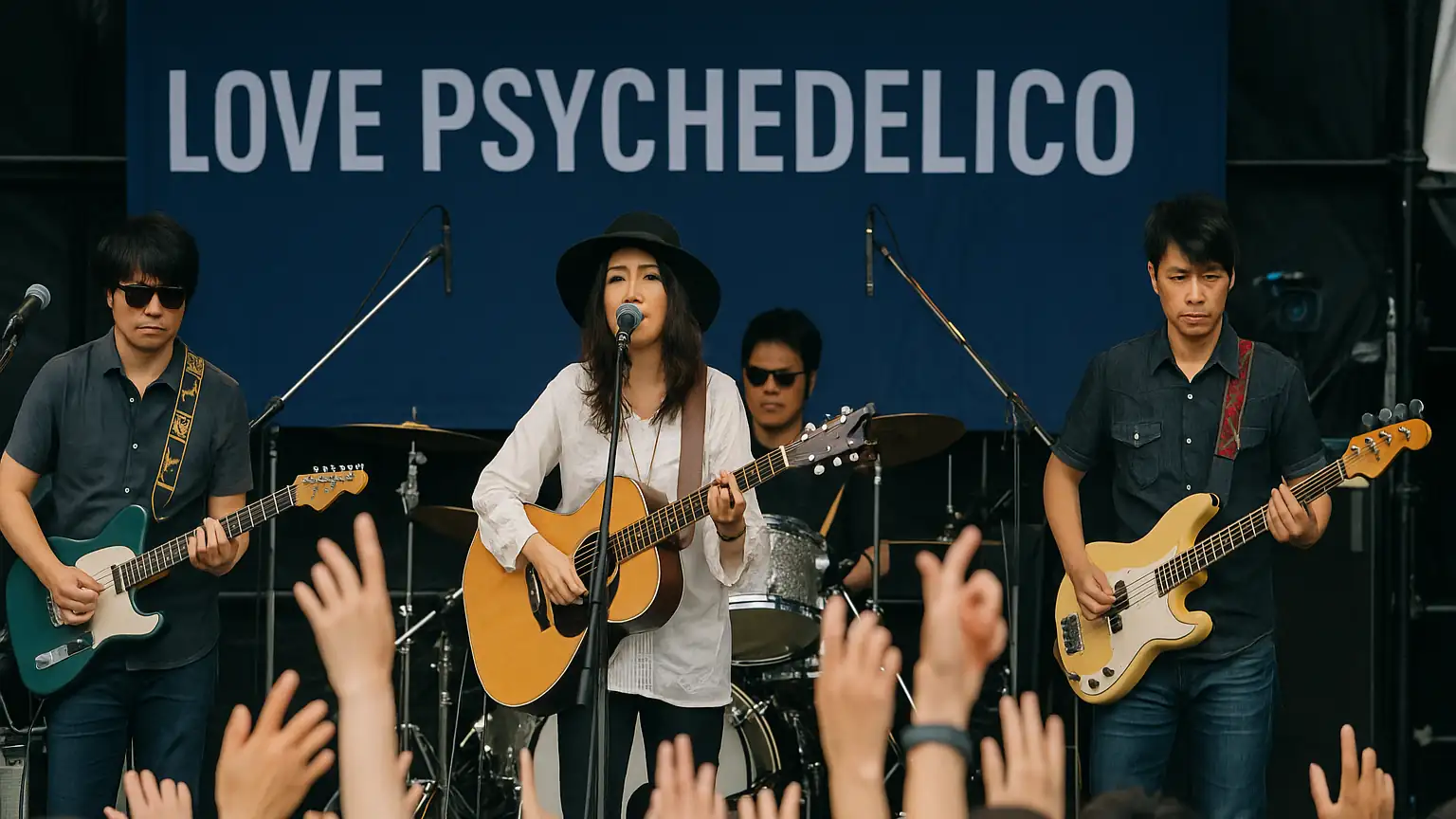

LOVE PSYCHEDELICO(ラブ・サイケデリコ)の25年の歴史!

第5位『Have you ever seen the rain?』

デリコの第5位は、カバー曲の『Have you ever seen the rain?』です。

もしかしたら、デリコファンでもこの曲を5位にランキングする人は、少ないかもしれませんね。解説でも書いていますが、1971年に発表されたCCRの楽曲が原曲です。中学生の時に僕はこの曲と出会い、それ以来ずっと大好きな曲です。

このブログでも、既に2回取り上げています。是非聞き比べてみて下さい。三者三様とはこのことです!!!

ラブサイケデリコが『Have You Ever Seen The Rain?』を世に送り出したのは、2010年1月13日に発売された5作目のアルバム『ABBOT KINNEY』においてでした。アルバムのラストを飾るこの曲は、単なるカバーではなく、バンドの姿勢や音楽観を象徴する存在になっています。CCR(クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル)の名曲を取り上げながらも、そこに時代や国境を越えた響きを与え、デリコらしい普遍的な作品に仕上げているのです。

🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。

🎬 公式動画クレジット(公式音源)

YouTube 提供:JVCKENWOOD ビクターエンタテインメント株式会社

「Have you ever seen the rain?」 · LOVE PSYCHEDELICO

収録アルバム:『ABBOT KINNEY』

© JVCKENWOOD ビクターエンタテインメント

📖 2行解説

LOVE PSYCHEDELICOが独自の解釈で表現したCCRの名曲カバー。

英語と日本語を織り交ぜる彼ららしいスタイルが際立っています。

背景と時代性

CCRオリジナルの時代背景

1971年にリリースされたCCRのオリジナルは、ベトナム戦争の影と国内の分断が色濃く反映された楽曲です。「晴れているのに雨が降る」という逆説的なイメージは、当時のアメリカ社会が抱えていた矛盾の象徴でした。ジョン・フォガティの声は骨太でありながらも翳りを帯び、明るさの中に避けられない不安が差し込んでいました。

2010年の日本の音楽シーン

一方、デリコがこの曲を発表した2010年前後、日本の音楽界はアイドルグループや配信サービスの拡大など、消費のスピードが加速していた時期でした。洋楽的な骨格を持ちながら日本語と英語を自在に行き来するデリコは、そうした中で異質な存在感を放っていました。『ABBOT KINNEY』というアルバムは、都会的で洗練された空気を持ちながらも聴きやすく、ラストに置かれたこのカバー曲が作品全体を柔らかく閉じています。

内省から現在形へのシフト

CCR版の雰囲気

オリジナルでは問いが重く沈み、未来の不安を代弁するように響きます。雨は「避けられない運命」そのものであり、聴き手に諦念を突きつけるものでした。

デリコ版の変化

デリコはその同じ問いを、より現在的で開かれた響きに変えました。KUMIの声は静かで押し付けがましくなく、「あなたはどう感じる?」と穏やかに訊く感じ。これによって楽曲は“記録”から“共感”へと役割を変えています。

音の流れを優先する歌唱

語感と旋律の一致

デリコの歌唱は、辞書的な正しさではなく、語の響きと旋律の自然な結びつきを重視します。母音の伸びを均等に保ち、子音がリズムを区切る。リスナーは“外国語を聞いている”という意識を超え、音楽の流れとして自然に受け止めることができます。

「rain」という単語の象徴性

とりわけ「rain」は曲の軸そのもの。ギターの刻みとKUMIの声質が重なり、意味を越えて音楽的な記号として立ち上がります。翻訳よりも「音の存在感」が前に出ているのです。

言葉の置き換えで広がる解釈

聴き方の実験と解釈の余地

頭の中で日本語を当てはめると、印象は大きく変わります。

- 「天気雨」:軽やかで日常的。現在進行形の出来事として響く。

- 「狐の嫁入り」:不思議さが加わり、問いは小さな謎として残る。

- 「日照雨」:理科的で観察的。サビは感情の高まりではなく現象確認に近づく。

このように言い換えるだけで問いの温度が変わります。デリコ版は聴き手ごとの経験に解釈を委ねる余地を残し、普遍的な楽曲に仕立てています。

日本の空で響く「晴れの雨」

「coming down on a sunny day(晴れているのに雨が降る)という現象は、日本語では「天気雨」と呼ばれ、誰もが一度は目にしたことがある光景です。デリコ版はその説明を省き、聴く人自身の記憶を自然に呼び起こします。だから聴くたびに異なる午後の情景が立ち上がり、曲は生活に根ざした実感を伴うのです。

歌詞の細部分析

「Someone told me long ago」(昔、誰かがそう言っていた)」

冒頭の一節は“昔誰かが言っていた”という漠然とした記憶から始まります。CCR版では「不安の予兆」として響きましたが、デリコ版では語尾を抑えることで「静かな共有」に転じます。

「Coming down on a sunny day」(天気雨)

“晴れているのに雨が降る”という逆説的な像。デリコ版はこの矛盾を説明せず、音像の中に委ねています。聴き手はそれぞれの「晴れと雨」を重ね合わせ、情景を更新していきます。

「I know, it’s been comin’ for some time」(わかってるよ、前からずっと起こってきたことだからね)

“知っていたよ、ずっと前から”というフレーズ。強調するのではなく淡々と歌うことで、「知っているのに答えられない」という共有の曖昧さが強調されます。

ライブでの響き

アコースティックとバンド演奏

デリコはライブでアコースティックにシンプルに演奏することもあれば、バンド編成で分厚く響かせることもあります。場の空気に応じて問いの温度が変わるのが特徴です。

観客の受け止め方

観客は「答えを探す」のではなく、自分の経験と重ねて頷きます。大歓声よりも静かな共感の広がりが印象的で、曲後の余韻に会場が包まれる瞬間が多いのです。

比較で見える輪郭

CCR版(1971年)

厚い声と淡々としたリズムが、社会不安と時代の影を刻み込んでいました。

ロッド・スチュアート版(2006年)

しゃがれ声が人生の酸味をにじませ、雨は悔いや懐かしさの象徴として響きます。問いは未来ではなく過去への回顧に傾きます。

デリコ版(2010年)

社会的影や人生の哀感を避け、日常の手触りに視線を戻します。答えは聴き手に委ねられ、英語の響きと日本の風景が自然に交差します。

英語のまま歌う意味

翻訳を避ける選択と音としての普遍性

日本語に訳せば意味は増えますが、余計なニュアンスも付着します。デリコは短い英語のフレーズをそのまま残すことで、音と景色の直感的な結び付きを選びました。

“rain”“sunny”といった短い単語は意味が直感的に理解される一方で、音としても輪郭が明確です。聴き手は翻訳に頼らず感覚で受け止められ、曲の核である問いにまっすぐ届きます。

アルバム『ABBOT KINNEY』における位置づけ

穏やかなラストトラック

『ABBOT KINNEY』の最後にこの曲を置くことで、アルバム全体は“答え”ではなく“問い”で締めくくられます。盛り上げを用意せず、静かに視線を遠くへ投げるような終わり方です。

アルバム全体の流れ

アルバム冒頭の「Everybody Needs Somebody(みんな誰がが必要なんだよ!)」をはじめ、全体には都会のリズムが流れています。最後にこの曲を置くことで、日常を見つめ直すような静けさが残り、リスナーの生活に溶け込む仕上がりになっています。

都市の午後との相性

この曲は、窓越しに見る街の動きと相性が良い。信号待ちの人、走り抜ける自転車、離れていく足音。どれも小さな変化ですが、曲のテンポに寄り添い、日常のコントラストを少しだけ濃くします。大仰なドラマは用意しないのに、景色は確かに少し変わって見える。アルバムの締めにふさわしい“静かな転調”です。

制作エピソード

スタジオでの気分転換

制作期、KUMIとNAOKIはレコーディング後もスタジオに残り、気分転換としてカバー曲をセッションしていました。その中で自然に形になったのがこの曲だったと言われています。

生活に溶ける音楽観

インタビューでも「ドライブの最中に気軽に流してほしい」と語っており、重い意味付けよりも生活に馴染む音を重視していたことがうかがえます。

まとめ

『Have You Ever Seen The Rain?』は半世紀以上にわたり歌い継がれてきた名曲です。CCRは時代の影を、ロッド・スチュアートは人生の哀感を刻みました。そしてラブサイケデリコは、英語と日本語のあいだにある余白を活かし、日常に寄り添う普遍性を提示しました。

同じフレーズでも聴くたびに異なる情景が浮かび、その日の気分や天気によって意味を変える。だからこそ、この曲は2025年のいまも新鮮に響き続けています。あなた自身の「晴れの雨」を思い浮かべながら、ぜひもう一度耳を傾けてください。

コメント