「ふきのとう」の歴史はこちら➡

■歴史【前編】「出会い~デビュー〜初期成功~成長期」まで(1970〜1976)

■歴史【後編】1977年〜解散・現在までの「円熟期・終幕・再会」

第4位『朝もやの中』~そして、君のすました写真~

ふきのとう編、第4位は1976年のサードアルバム『風待茶房』に収録された『朝もやの中』です。作詩・作曲は細坪基佳が手がけ、シングルではないにもかかわらず、多くのファンにとっては“ふきのとうらしさ”の真髄が詰まった一曲とされています。(僕もそう感じています!!)

もちろんこの曲も、東京にいる時に聴きました。世田谷区東松原に住んでいたとブログでも再三書いていますが、割と近くに何度か行った「羽根木公園」がありました。

楽曲とその公園との直接の関連はないのですが、この「朝もやの中で」を聴くたびに、双方のイメージが重なってしまうのです。

そもそもこの「朝もやの中」は大好きな一曲でしたが、彼女と別れたあとは、別な意味での情感が加味され、落ち込んでいた長い時間のことを、この曲は僕に思い出させようとします。

まずはYoutube動画から紹介しましょう。

下の画像をクリックしてください。Youtube動画『朝もやの中で』にリンクしています。

(※下記動画はYouTube上の非公式アップロードです。著作権上の正式許諾が確認されていないため、視聴・使用はご自身の判断でお願いいたします。万が一削除されている場合もありますのでご了承ください。)

🎥 出典:YouTube「Fukino10 Chan-nel」チャンネルより 動画タイトル: ふきのとう/朝もやの中 作詩・作曲:細坪基佳/編曲:瀬尾一三 アルバム『風待茶房』(1976年7月1日発売) 動画公開年: 2014/11/29 ※この動画は、YouTube上に投稿された第三者によるコンテンツです。※公式アカウントによる配信ではありません。 ※著作権等の管理・削除判断はYouTubeの運営ポリシーに従って行われており、当ブログは一切の関与をしておりません。 ※本記事では、楽曲やアーティストの理解を深める目的で情報提供の一環として紹介しています。

情景描写が浮かび上がらせる、心の風景

この曲の始まりは、まるで一枚のスケッチのようです。まだ誰も歩いていない早朝の道、小さなノラ犬、そして「朝もやの中」。すべてが静かで淡く、けれど確かに色を持っています。

「ゆっくりと ゆっくりと」

ゆっくりと ゆっくりと 朝もやの中

この繰り返しのフレーズには、主人公の心の動きがにじんでいます。何かに追われているわけでもなく、ただ静かに、過去と現在を整理しながら歩く時間。

「朝もや」という視界のぼんやりした情景は、未来への不安と期待が入り混じった心象風景そのものです。

視覚的に見れば、霧のように立ち込める不透明さ。感情的に言えば、まだ完全には割り切れていない想い。そうした曖昧さが、逆にリアルな旅立ちの心理を表しています。

小さな持ち物に込められた、人生の重み―「君のすました写真」

この曲の中で象徴的なのが、主人公が持っている“3つのモノ”です。

新しいカバン

古いギター

君のすました写真

この3点セットが、まるで記憶装置のように感情を背負っています。

「すました」という表現には、多義的なニュアンスがあります。

たとえば、

- 何も言わず見送ってくれた相手の強がり

- 自分自身が記憶の中で整理しようとしている「冷静さ」

どちらにしても、未練を引きずるような湿っぽさはありません。むしろ、静かな覚悟が込められているようです。

写真に写る「君」は、笑っても泣いてもいない。ただすましている。

その“表情のなさ”が、逆に多くを語らせるのです。

スケッチのような風景が、記憶の色で染まる

この曲の中で語られる風景は、特別な場所ではありません。ありふれた住宅街の道かもしれませんし、何の変哲もないアパートの前の空き地かもしれません。

どこにでもある風景だけど

ぼくには にじんだ 想い出色が 数えられる

この部分には、ふきのとうらしい“日常に宿る叙情”が凝縮されています。

「想い出色」とは何か?

それは、鮮やかさではなく、“にじみ”です。

涙の色でもなく、写真のフィルムでもなく、“記憶がこぼれた跡”のような淡い染み。

ふきのとうの楽曲には、こうした繊細な言葉選びが幾度も登場します。

聴き手は、自分自身の「どこにでもある風景」を想い出すことで、この曲と静かに共鳴するのです。

過去を受け止めるための“静かな準備”

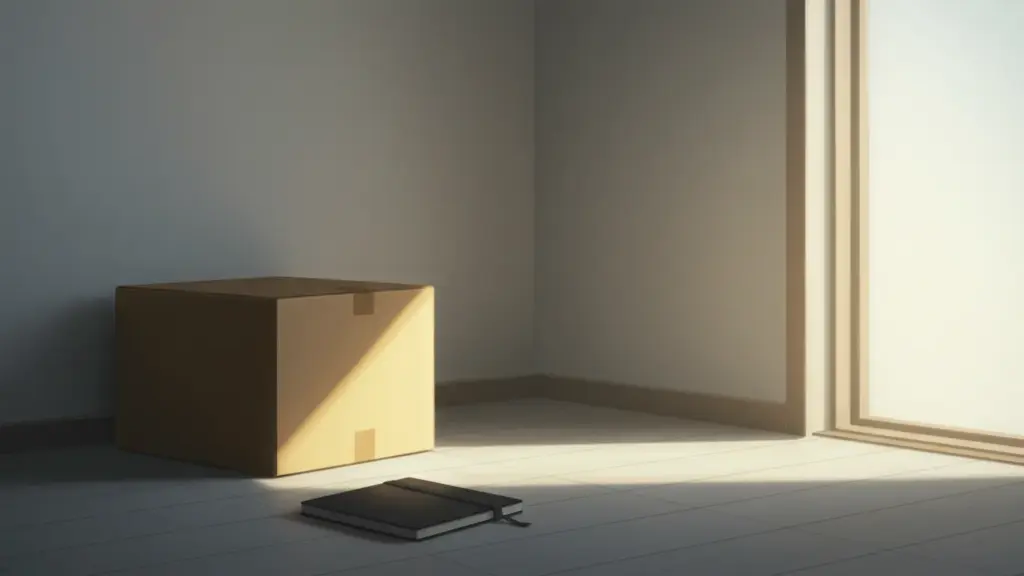

ふきのとうの『朝もやの中』の後半では、主人公が新しい生活に向けて、過去を整理しようとする様子が静かに描かれていきます。

その象徴となるのが、「想い出をボール箱につめて」という描写です。

ボール箱に想い出をしまうという象徴

この表現は、過去を捨てるのではなく、そっと持っていくために“しまう”という行動です。

生活の中に自然とある「ボール箱」というアイテムの選び方も秀逸で、過度な感傷や演出を排しながらも、確かな情緒が伝わってきます。

劇的な別れではなく、日常の中にある区切り。その描き方が、ふきのとうらしい誠実さにあふれています。

ノートを閉じるという時間の処理

「ノートを閉じればすべては昨日」というフレーズは、時間の流れを象徴的に示す一節です。

記憶や思い出を紙の上に残しておきながら、それを“いま”は見返さないという選択がされています。(余談ですが、今の今まで「ノートを閉じればすべては消える」と歌詞を勘違いしておりました!)

「読み返すには早いと思う」という言葉には、完全に気持ちを整理しきれていない繊細な心の揺れが含まれています。

この理性的で静かな自己抑制が、聴く人の心に深く響きます。

音の少なさが語る深い情感

この楽曲のアレンジは、アコースティックギターを主体にごく控えめに構成されており、音数を増やすことなく、必要最低限の伴奏に徹しています。

それが結果として、歌詞と歌声の存在をより際立たせ、感情の内奥に自然と焦点を合わせる形となっています。

アコースティックアレンジの抑制美

ギターのアルペジオは、どこまでも一定のリズムを保ち、展開らしい展開のないまま、主人公の時間だけが静かに流れていきます。

まるで呼吸のように、あるいは思考のように、音が過剰に主張せずに物語を運んでいく。この“変わらなさ”は、逆説的に主人公の変化、つまり心の整理や覚悟の形成を強く浮かび上がらせます。

ふきのとうが描く“感情の距離感”

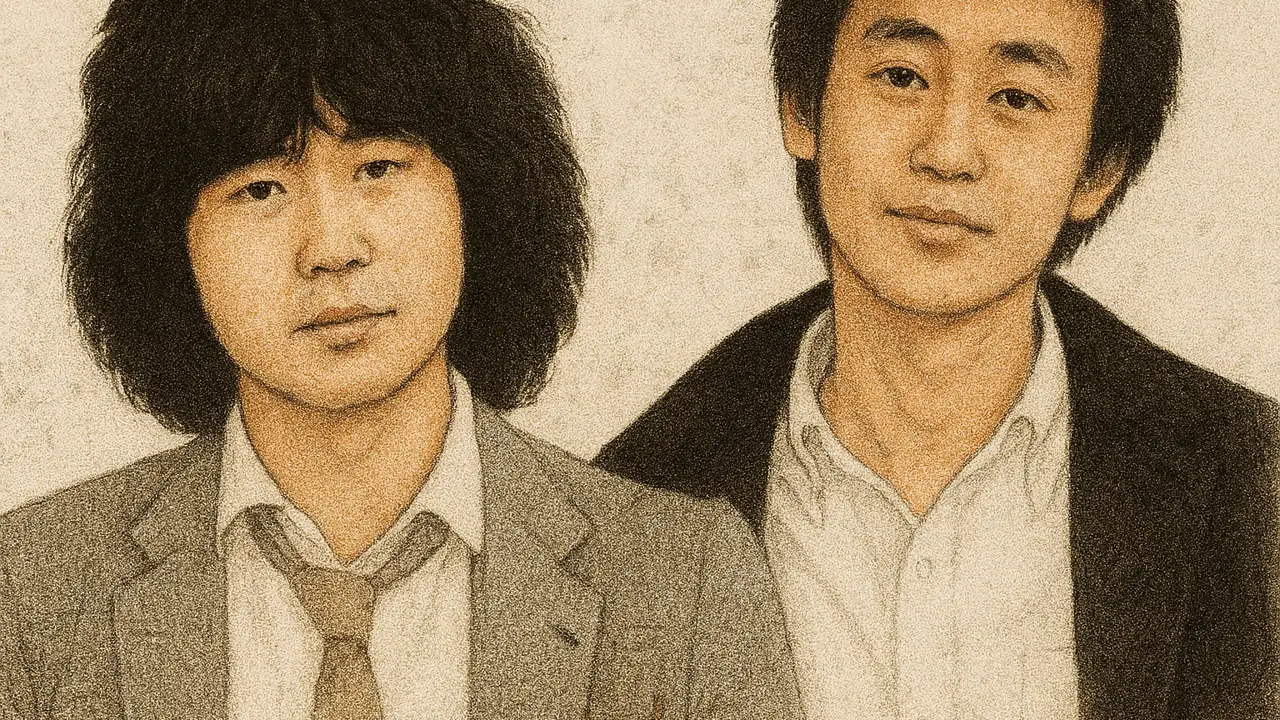

細坪の歌声と山木の寄り添い方

細坪の声は、張らず、泣かず、囁くように進みます。声の中にあるのは、“整理しようとする心”の揺れであり、感情を表すための感情ではありません。

山木のコーラスも、決して前に出ず、支えるというよりも“沿う”ように重なります。

この声と声の関係性が、単なるデュオを超えた“心の構図”を生み出しています。

抑えた表現が生む共感の余白

この曲の最大の魅力は、聴くたびに思い出す情景が変わり、思い出す人の顔が変わる。そんな“開かれた感情”が、この静かな歌の中には存在しています。

ふきのとうが描く別れや旅立ちは、常にこのように静かで、真摯です。

ふきのとうが描く“旅立ち”の普遍性

『朝もやの中』は、別れの歌でも、悲しみの歌でもありません。

それは、人生のなかで誰もが一度は経験する、「旅立ち」という節目を、淡く丁寧に描いた作品です。

劇的な演出はなく、涙を誘う仕掛けもない。それでも、この歌を聴くと心が静かに動かされるのは、描かれている出来事がどこにでもある風景だからです。

それらを静かに封じ込めたこの曲には、誰の人生にもつながる普遍性があります。

忘れないまま前に進むという選択肢

この曲の主人公は、「想い出をボール箱につめて」「ノートを閉じる」といった行動を通じて、過去との向き合い方を自分なりに決めています。

注目すべきは、それが「忘れる」ことではなく、「忘れないまま進む」ことだという点です。

記憶を無理に封印したり、振り切るような描写は一切ありません。

過去は過去としてそっと包み込み、そのまま持っていく——その姿勢が、この歌の中に込められた優しさであり、現実的な強さなのです。

時間が与える“共鳴と深化”

『朝もやの中』は、聴くタイミングや人生のフェーズによって、その響き方が変化する楽曲です。

若い頃に聴いたときは静かすぎると感じたかもしれない。

けれど、時間が経ち、似たような経験をしてから改めて耳を傾けると、その細やかで深い情感に気づくのです。

年齢とともに増す解釈の深さ

2年間住んだ部屋を出る——それだけの物語が、こんなにも多くの感情を含みうることに驚かされます。

時間が経つと、あの時自分が感じたこと、言葉にできなかった気持ちが、この曲に込められていたことに気づく。

まるで、自分の記憶がこの曲の中にあらかじめ録音されていたかのように、後から意味が反響してくる。それが、ふきのとうの楽曲に共通する“時間差の共鳴力”です。

『朝もやの中』は、情景と心情を重ねる叙情性、言葉の選び方、控えめな演奏、自然な歌声といった、ふきのとうの音楽的美徳がすべて詰まった1曲です。

コメント