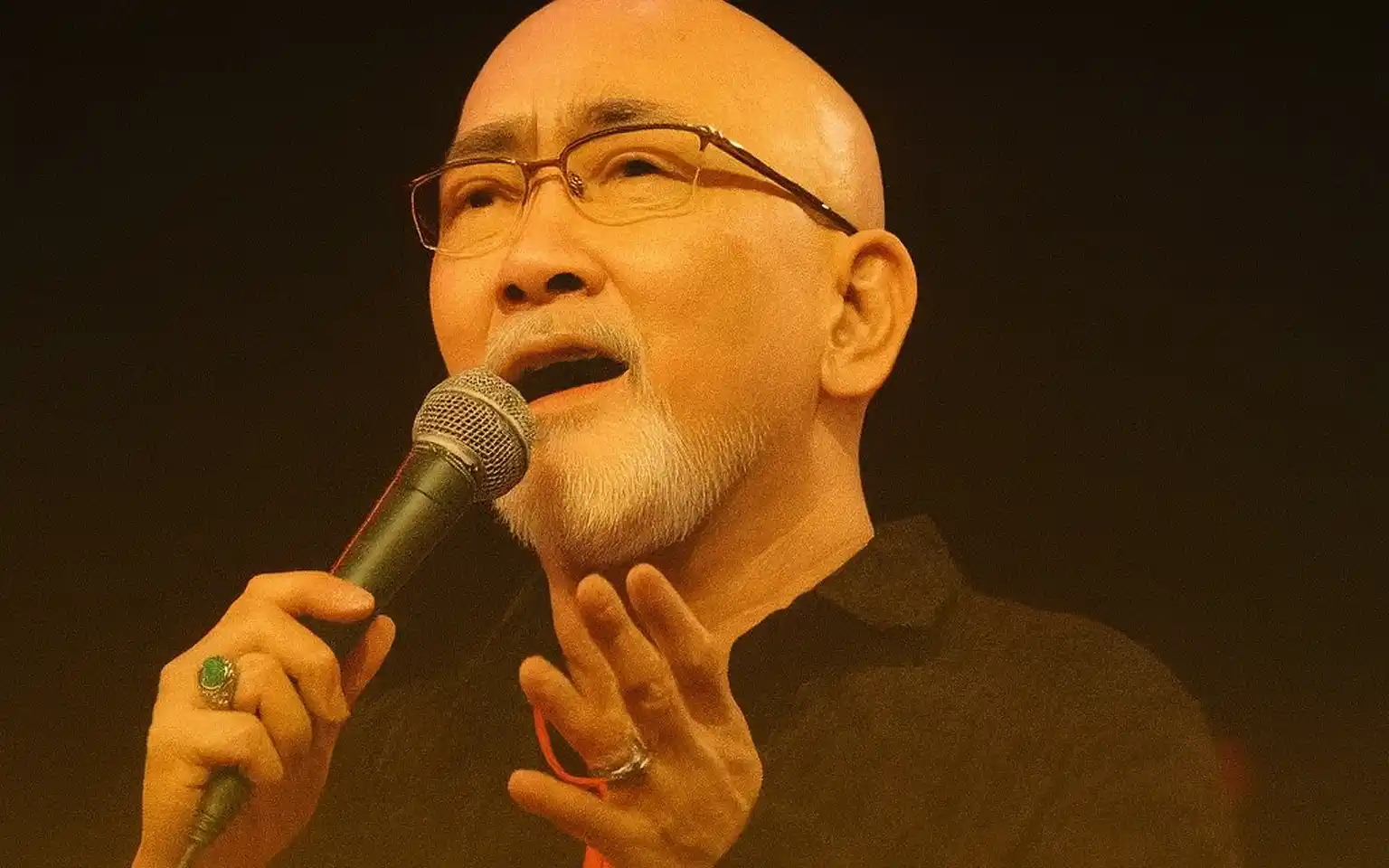

■【松山千春の歴史】:—声で刻んだ半世紀~松山千春という名の風景——はこちらから!

🎸僕の勝手なBest15【松山千春】編- 第4位『旅立ち』

第4位はデビュー曲でもある『旅立ち』です。僕はこの曲と出会って以降、この歌詞をかたっている女性を理想像として生きてきました。

松山千春の活動全体を象徴する“原点”でありながら、いま聴いても瑞々しい説得力を保っている一曲です。派手なサビで押し切るタイプではありませんが、歌詞とメロディの噛み合わせが精密で、聴くたびに受け取り方が更新されていきます。本記事では、リリース周辺の情報、歌詞・メロディの要点、ライブでの息づかい、ファンの間で語られてきた小さなトピックまで、重複なく整理して魅力を立体化していきます。

🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。

🎬 公式動画クレジット

タイトル:

アーティスト名:松山千春(Chiharu Matsuyama)

提供元:ポニーキャニオン(Pony Canyon Inc.)

チャンネル名:

公開日:2018年7月24日

📖2行解説

実在の人物をモデルに綴られた異色のバラード「良生ちゃんとポプラ並木」。

松山千春の語りかけるような歌唱が、忘れられない風景と情愛を描き出します。

リリースと位置づけ

デビュー・シングルとしての意味合い

『旅立ち』は1977年に発売されたデビュー・シングルです。カップリング曲との相互作用を含め、当時の松山の作家性がそのまま刻印されています。のちにファースト・アルバム『君のために作った歌』(1977年)にも収録され、アルバムの導線をつくる“入口曲”として機能しました。

全国とローカルでの受け止めの違い

全国的なヒット指標だけを並べると派手さはありませんが、北海道では放送を起点に早い段階で“顔”が知られていたことが大きいです。レコード店に足を運ぶ動きが連鎖し、口コミで広がったという文脈が、この曲の初期評価を下支えしました。

その後の再録と“原点回帰”

キャリアの節々で『旅立ち』は折に触れて取り上げられ、ステージや音源の形で更新されてきました。制作環境や声質が変わっても、曲の骨格が揺らがない——それが“原点”と呼ばれる所以です。

歌詞が描く「送り出す心」の構図

視点の固定と感情の運び

語り手は“見送る側”に立っています。ここがポイントです。相手の未来を優先し、自分の感情はできる限り抑制する。その抑制が、かえってメッセージを強くします。定番の恋愛曲と違い、相手に条件を突きつけたり引き止めたりしない設計が、この曲を普遍化させています。

代表的フレーズの効き方

「私の瞳が濡れているのは 涙なんかじゃないわ」

「あなたの旅立ちだもの 泣いたりしない」

——いずれも“否定の言い回し”が印象的です。真正面から「泣かない」と言い切るのではなく、揺らぎを抱えたまま前へ押し出す。この語感が、送り出す側の誠実さを際立たせます。

年齢と経験で変化する読後感

若い頃は恋人同士の別れの歌として響きやすいのに対し、年月を重ねると、親と子、師と弟子、友人どうしなど多様な関係に重ねて読めるようになります。歌詞が具体の固有名詞に頼らないからこそ、聴き手の人生の段階に応じて意味が自然に拡張していくのです。

“説明しすぎない”設計

風景描写や時刻、場所を過度に書き込まない作りは、想像の余地を広げます。聴き手が自分の記憶を持ち込める余白を保ち、物語を共同で仕上げるような聴き方を促します。

メロディとアレンジ:シンプル設計の強度

アコースティック基調の説得力

基本はアコースティック・ギターを軸にしたフォーク志向。飾り立てず、歌詞の輪郭を崩さない音作りです。音数を“減らす”というより、“必要な要素だけを残す”発想で、言葉の運びと旋律の動きがぶつからないよう縫い合わせられています。

フレーズの置き方と語尾の処理

この曲は語尾の処理が肝心です。音価を引き延ばしすぎず、言葉の輪郭を保ったまま次の行へ受け渡す。結果として、語意が明瞭に飛び、聴き手の頭の中で自然に情景が結び上がります。

声色の変遷と“同じ曲の別表情”

デビュー期の澄んだ声は、軽やかな推進力を生みます。一方、近年のステージで聴く『旅立ち』は、低音の厚みが増し、語りの温度が高い。テンポを急かさず、言葉の重心を低めに置くことで、同じメロディでも重みの質が変わります。

弾き語りでの見え方

伴奏を削ぎ落として弾き語りにすると、言葉の並びがよりくっきりと前面に出ます。装飾がない分、1フレーズごとの呼吸配分がダイレクトに伝わり、聴く側も自然と姿勢を正して向き合うことになります。

ライブでの『旅立ち』——配置が語る物語

セットリスト上の役割

序盤に置けば、観客の心拍を穏やかに整える“導入曲”。終盤やアンコールに置けば、会場の記憶に刻印する“締めの曲”。どちらにも耐える汎用性があり、コンサートのテーマや会場の空気に応じて配置が変わっても、曲の芯がぶれません。

曲間トークとの連携

松山は曲に至る前段の話術が巧みです。恩人や友人、家族の話題から自然に『旅立ち』へ滑り込むと、歌詞と現実の時間が接続されます。準備された演出に頼らず、語られたエピソードがそのまま曲の内容へ橋をかける構造です。

会場の“合唱点”

この曲は、観客が声を重ねやすい導線を内包しています。サビで一斉に音量が膨らむタイプではなく、ことばが伴う合唱が起きやすい。歌いやすい音域と、覚えやすい言い回しが、その参加性を後押しします。

同時期の楽曲との違い(重複なしの比較)

ファースト・アルバム内での役割分担

『君のために作った歌』というアルバム全体の中で、『旅立ち』は“関係性の節目”を描く軸の1本として機能します。恋愛の甘さやほろ苦さを扱う他曲に対し、この曲は“相手の前途を祝す姿勢”を前面に出し、アルバムの情緒を引き締めます。

言葉の選択と比喩の控え方

比喩表現に寄りかかりすぎず、意味が一読で届く日本語を選んでいるのが『旅立ち』の特長です。文学的な凝り方をほどほどに抑えることで、日常語の強さが立ちます。

“別れの歌”の中での独自性

別れをテーマにした楽曲は多数ありますが、相手を引き留めず、祝福と自制で構成し切る作例は多くありません。『旅立ち』は、悲しみを前面に置かないことで、むしろ聴き手の胸に残る時間を長くしています。

ファンが語り継いだ小さなトピック集

タイトルの射程

“旅立ち”という語は、恋愛に限らず、進学、就職、転居、進路変更など、幅広い場面に適合します。結果として、卒業シーズンや送別の時期に再生回数が伸びやすい性質を帯びています。

使われ方のバリエーション

・卒業スライドショーのBGM

・結婚式の中座前のBGM(見送りの文脈で)

・退職や転勤の送別会の締め

こうした生活の場に自然に馴染むのは、言葉の“押しつけ”が弱く、受け手の事情を受け止めやすい曲だからです。

ジャケットやクレジットを眺める楽しみ

初期作品のクレジットは、当時の録音現場の空気を想像する小さな手掛かりになります。編曲、ミュージシャン表記、発行レーベルの記載など、ディテールを追う楽しみが尽きません。

再聴ガイド:聴く順番と環境で変わる印象

1曲目——“スイッチを入れる”起点として

一日の始まりに置くと、必要な言葉だけで前を向かせる効能があります。声量を上げすぎず、音像が近すぎないスピーカー設定が向いています。

イヤホン派へのヒント

子音の抜けが良い機種で聴くと、語尾の細かな表情が拾いやすくなります。再生音量は控えめから。息づかいがわかる程度でとどめると、言葉の輪郭が崩れません。

アルバム通し聴きのハブとして

『君のために作った歌』を通して聴く際、前半の整理役として『旅立ち』を起点にすると、曲間の温度差が整います。歌詞の方向性が明確なので、周囲の楽曲の表情がかえって立って見えます。

作家性の“核”としての『旅立ち』

自作自演の強み

詞と曲が同一人物から生まれているため、メロディの抑揚と日本語のアクセントが自然に噛み合います。音節の並べ方に無理がなく、意味が真っ直ぐ届きます。

ことば選びの一貫性

否定表現の使い方、語尾の余計な装飾を避ける姿勢、抽象度の高さ——これらはのちの名曲群にも共通する設計思想で、デビュー段階で既に輪郭が見えているのが面白いところです。

時間が経っても“若作り”をしない

近年のステージでも、テンポやキーを無理に若返らせるのではなく、現在の声に寄せて最適化する印象があります。素材を無理に変えず、表現の重心を調整するだけで深みを出すやり方は、作家としての成熟の表れです。

まとめ:なぜ第4位なのか

『旅立ち』は、送り出す側の静かな強さを描き切った稀有なデビュー曲です。

・具体的な固有名詞に依存しないため、人生のさまざまな場面に重ねて聴ける

・シンプルなアレンジが言葉の輪郭を保ち、世代を超えて届く

・ライブの配置次第で“導入”にも“締め”にもなり、記憶に長く留まる

——この汎用性と強度が、長年のファンにも初めてのリスナーにも等しく機能します。シリーズ第4位として推した最大の理由は、“原点”であり続けるにもかかわらず、今の耳で聴いても古びない設計が貫かれているからです。どういう日にも似合い、どの季節にも馴染む。聴き終えたとき、気持ちの置き場が静かに整っているはずです。

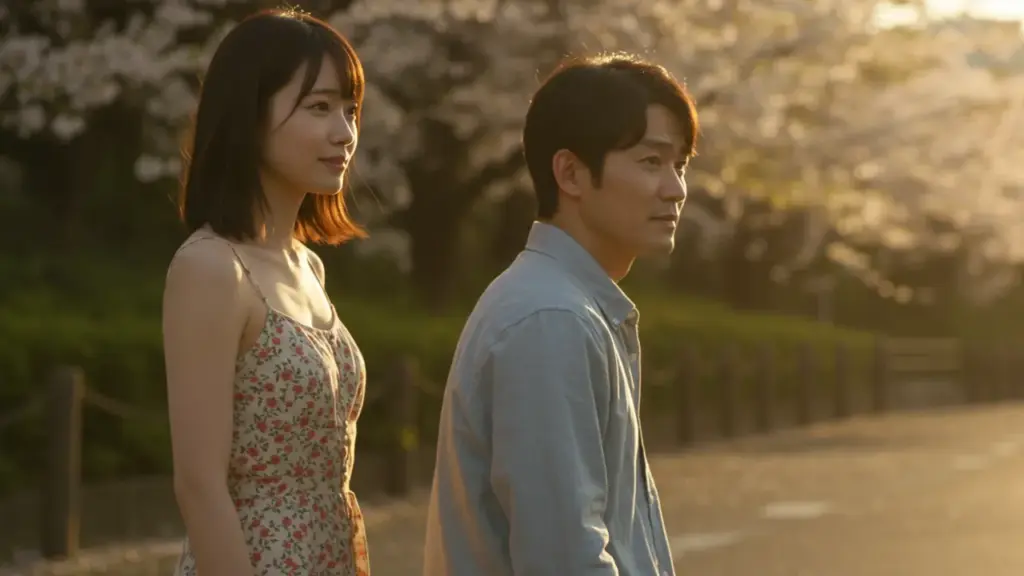

僕のイメージでは、当時はこのような女性が実際いました。

言葉にすると平凡ですが、今ではあまり見かけない奥ゆかしさと純粋な愛情を感じます。

このような思いやりのある女性が理想だし、だからこそこのような人がいたら絶対に手放してはいけない・・・なとど本気でずっと思い続けています。理想と言ってしまえばそれまでですが、少しでも重なる部分があるだけでも良いかなと感じるこの頃です。今回のBest15では第4位としましたが、1位と甲乙つけがたいと言ってよい曲です。

コメント