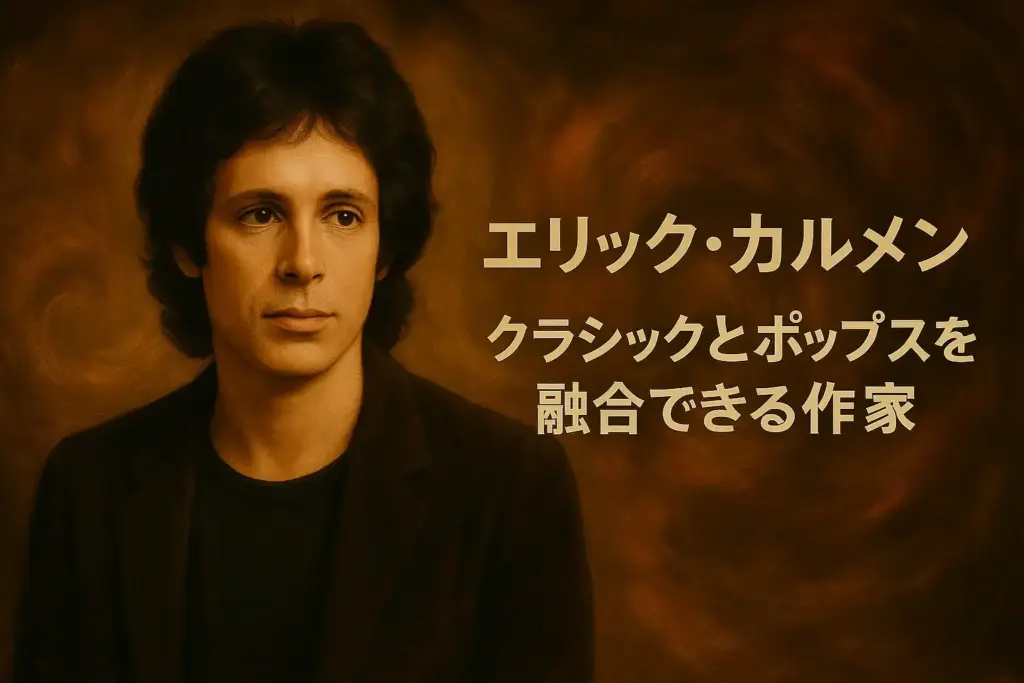

■僕の勝手なBest10【エリック・カルメン編】・・・・プロフィール(歴史)はこちら!

第4位:『All by Myself』── 孤独を知る者すべてへ

エリック・カルメンの第4位は、『All by Myself』です。

心がすり減る夜や、誰にも頼れないと感じる瞬間。そんなときに、このエリック・カルメンによる『All by Myself』はそうした時間に静かに現れ、確かな存在感で胸の奥を揺らす名曲です。

ここでは、この曲がなぜ時代や言語を超えて多くの人に届き続けるのか、その音楽的背景や構成、そして内包されたテーマに注目しながら、丁寧に掘り下げていきたいと思います。

🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。

🎬 公式動画クレジット

🎵 Eric Carmen - All by Myself (Audio)

📅 公開日:2015年8月8日

📌 チャンネル:Eric Carmen(公式)

📖 2行解説

「All by Myself」は、1975年にリリースされたエリック・カルメンの代表曲。クラシック音楽(ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番)をベースにした哀切な旋律と孤独な歌詞が、時代を超えて多くのリスナーに響き続けている名バラードです。

クラシックとポップの劇的な結合──新しい「感情表現」のかたち

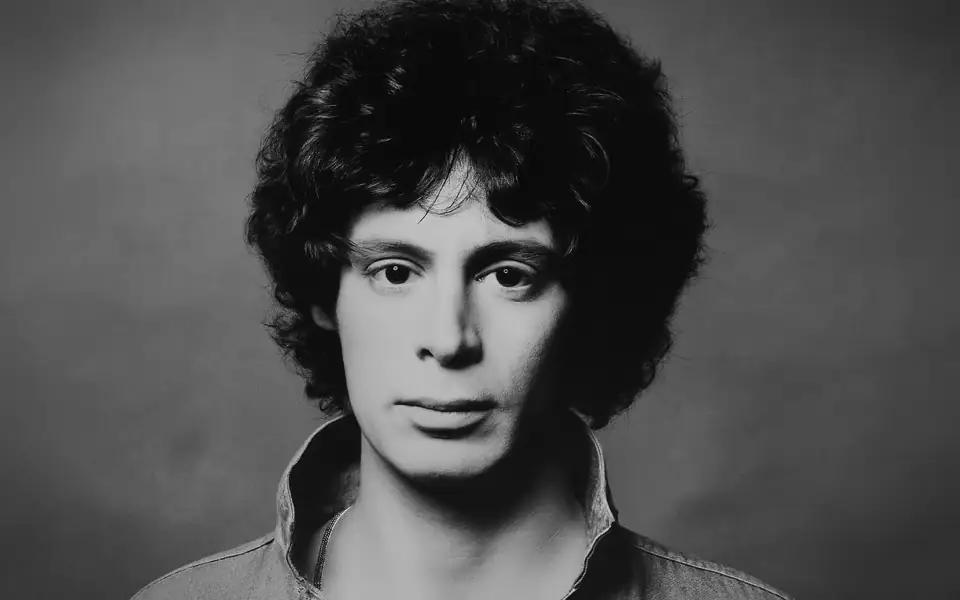

『All by Myself』は、1975年12月にリリースされたエリック・カルメンの代表曲で、彼のソロ・デビューアルバム『Eric Carmen(邦題:エリック・カルメン)』の4曲目に収録されています。クラシック音楽の名曲、セルゲイ・ラフマニノフ作曲「ピアノ協奏曲第2番 第2楽章」の旋律を引用したこの楽曲は、ポップスとクラシックの融合という点でも注目され、全米チャート(Billboard Hot 100)では最高2位を記録する大ヒットとなりました。

まず特筆すべきは、楽曲の根幹にロシアの作曲家セルゲイ・ラフマニノフの「ピアノ協奏曲第2番」が組み込まれているという点です。カルメンは、この名曲の第2楽章から旋律を引用し、『All by Myself』のメインモチーフにしています。

単なる引用ではなく、「再構築」された旋律

クラシック音楽をそのまま用いたのではなく、あくまで“素材”として取り込み、自身の感性で構築し直す――。それがカルメンの手法でした。彼は幼少期からクラシックピアノに親しんでおり、技術的な理解だけでなく、情緒面でもラフマニノフの世界観を理解していたからこそ、成立した融合だといえます。

また、クラシックならではの厳かさと、ポップスの持つ即時性や共感力。その両方を高い次元で成り立たせた点が、この楽曲のユニークさです。イントロのピアノが鳴りはじめた瞬間から、リスナーは孤立した世界に引き込まれ、心の奥底にある不安や記憶に触れることになります。

なぜラフマニノフだったのか──選択の必然性

カルメンはあるインタビューで、「音楽を作るエネルギー源は、喜びよりも孤独や虚しさにある」と述べています。モーツァルトのような明快な旋律ではなく、重層的で陰影に富んだラフマニノフの音楽こそ、自身が表現したい感情に最も合致していたのでしょう。

また、サビ部分の旋律についても注目すべき点があります。カルメンが過去に在籍していたバンド「ラズベリーズ」の楽曲『Let’s Pretend』で使用されたメロディが、一部再利用されているのです。つまり、『All by Myself』は彼の過去と現在が交差する、極めて個人的な結晶とも言えます。

ヴォーカルと編曲──孤独の「実感」を音に変える技法

この曲が多くのリスナーに強く響く理由のひとつが、ヴォーカルと構成の緻密さにあります。エリック・カルメンの歌声は、技術的な巧みさ以上に、語られずとも伝わる感情の“圧”を伴っています。

静かな告白から、叫びに近い願望へ

冒頭のフレーズ “When I was young, I never needed anyone…” は、まるで内省するような語り口で始まります。ここでは若さゆえの過信や、誰かと深く関わることを避けていた日々への後悔がにじみます。

そして、「All by myself, don’t wanna be…」というサビに入ると、それまで抑えられていた感情が一気に押し出されます。カルメンは力強く歌い上げる中で、高音域に向かうにつれて音の強弱とスピード感を細かく調整し、激情に傾きすぎず、感情の濃度を段階的に高めていくような構成を見せます。

この段差のある展開が、単なる盛り上がりではなく、聴き手自身の心の波に自然に重なるような流れを生み出しており、楽曲全体に高い没入感を与えています。

インストゥルメンタルで描かれる「沈黙の感情」

アルバムバージョンでは、中盤に約2分30秒以上に及ぶピアノソロが設けられています。ここには言葉が一切存在せず、旋律のみで感情の推移を描いています。まるで、言葉ではどうにもならない葛藤や後悔、あるいは誰にも言えない過去の断片を音に変えて吐き出しているかのようです。

この静寂と高揚が交互に訪れる構成は、聴くたびに新しい感情の揺れを生み、飽きのこない深みを形成しています。

歌詞の構成と心理描写──変化する「孤独の定義」

歌詞の構成もまた、単純な繰り返しではなく、心情の変化を段階的に示すものとなっています。

前半では、過去の自己肯定感と現在の孤立を対比的に描写 中盤以降、「誰にも頼れない」という自覚が明確に現れ、終盤では「生きたくない(Don't wanna live)」という言葉が複数回繰り返され、孤独の重みが臨界点に達します

この構成により、リスナーはただ共感するだけでなく、自分自身の感情を見つめ直す機会を得るのです。繰り返される「All by myself」というフレーズも、単調なリフレインではなく、その都度ニュアンスが変化し、主人公の心情の変遷を巧みにトレースしています。

🎤『All by Myself』を通じて広がる音楽の影響圏

新たな評価軸の獲得──ソロアーティストとしての独立性

『All by Myself』の登場以前、カルメンはラズベリーズの元メンバーとして認識されていました。しかしこの楽曲は、彼自身の世界観と音楽性を単独で提示する強い名刺代わりとなりました。

チャートの成績(Billboard Hot 100で第2位など)はもちろんですが、それ以上に重要だったのは、この曲を通じて得られた社会的な“認知の質”でした。

批評家、リスナー、ラジオ局、映画制作者など多方面からの反応により、カルメンは「クラシックとポップスを融合できる作家」として評価を固めていきました。

セリーヌ・ディオンによる再解釈──音楽の生命力を示す瞬間

1996年、セリーヌ・ディオンが自身のアルバム『Falling Into You』で『All by Myself』をカバー。このバージョンは、世界中で再びこの楽曲を話題に押し上げました。

感情表現の広がりとアレンジの進化

ディオン版は、原曲の情緒を保ちつつ、よりドラマチックで壮麗な編曲を施しています。ストリングスが広がり、コーラスの厚みが増し、サビに向けた緊張と解放のグラデーションがより明瞭になりました。

また、彼女のバージョンは**「絶望を歌う」のではなく、「強くなりたいと願う心情」を描いた**ように響き、同じ歌詞でありながらまったく異なる感触をもたらします。

このように、演者が変わることで意味が再構築される点は、この曲のもつ“柔軟な構造”と“普遍性”の証です。

映像作品での使用──物語と感情をつなぐ媒体として

『All by Myself』は、数多くの映画・テレビ作品に使われています。中でも象徴的なのが、映画『ブリジット・ジョーンズの日記』(2001年)での印象的な冒頭シーンです。

感情の映像化における役割

ひとり部屋に残された主人公が、ワイングラス片手にこの曲を“自分で歌う”姿は、観客の記憶に強烈な印象を残します。あの場面でこの曲が流れることで、台詞がなくとも主人公の感情の深部がそのまま視覚化されるような効果が生まれます。

このように、『All by Myself』は単なる挿入歌ではなく、物語の展開そのものを担う“情感の媒介”として機能しているのです。

恋愛の曲にとどまらない、より深いテーマ性

歌詞の多くは、恋愛による喪失を思わせる内容ですが、それだけでは語りきれない広がりを持っています。

それは、「誰かがそばにいないこと」への痛みというより、自分以外の誰ともつながれないことの絶望です。

断絶と再構築のはざまで

歌詞の流れを見ると、若き日の“孤独ではなかった時期”と、現在の“誰も必要とされていない感覚”が強く対比されています。終盤の「Don’t wanna live all by myself anymore」(「もう一人で生きたくない」)という繰り返しは、願いではなく、もはや叫びに近い心のうねりとして響きます。

この構成により、聴き手は「過去の自分」と「今の自分」がどう変化してしまったのかを、まるで鏡を見るように思い返すことになります。それこそがこの楽曲が、時代を超えて聴かれ続ける理由なのです。

現代における意義──“孤独が開かれている”時代に

『All by Myself』は、50年近く前の楽曲でありながら、今のリスナーにとっても身近なテーマを扱っています。

むしろ現代においては、この曲の世界観がより身に染みて感じられる時代とも言えるでしょう。

SNS社会と孤立の二重構造

SNSによって人との接点が増えた一方で、本音を語れない、理解されないという感覚はむしろ強まっています。

“つながっているはずなのに、心は遠い”という状況が、日常化している人は少なくありません。

この曲は、そうした見えない孤独を、“古びない旋律”と“明快な言葉”で言い表しています。

説明しすぎず、隠しすぎず、率直でありながら響く。そのバランス感覚が、この楽曲を時代の波から守り続けているのです。

コメント