「ふきのとう」の歴史はこちら➡

■歴史【前編】「出会い~デビュー〜初期成功~成長期」まで(1970〜1976)

■歴史【後編】1977年〜解散・現在までの「円熟期・終幕・再会」

第3位『ばーじにあ・すりむ』

はじめに:静かに佇む異色の1曲

いよいよBest3の発表です。

まず、第3位は『ばーじにあ・すりむ』です。

「1978年のアルバム『人生・春・横断』に収録されたこの曲は、ふきのとうの作品の中でも異質な輝きを放っています。彼らが描いてきた、自然の情景や故郷へのまなざしとはまったく異なり、ここでは都市の空気や心理的な距離がテーマになっています。

柔らかな音像や温かいハーモニーに支えられた“ふきのとうらしさ”は、ここでは意図的に抑えられています。その代わりに浮かび上がってくるのは、人間関係の綻びや別れの後の静けさです。どこまでも淡々と、しかし確かに感情の揺れを残すこの1曲を、今回は丁寧に読み解いていきます。

この曲の歌詞が、45年間僕の頭の中で何度繰り返されてきたことかわかりません。

学生時代の彼女との別れの辛さが、そうとう尾を引いたのは事実です。そして思い出は全てふきのとう」に絡んできます。この曲も同じです。

もう未練が残るような時間は過ぎましたが、いい思い出として今は心にしまっています。

まずはYoutube動画から紹介しましょう。

下の画像をクリックしてください。Youtube動画『ふきのとう/ば~じにあ・すりむ 』にリンクしています。(※下記動画はYouTube上の非公式アップロードです。著作権上の正式許諾が確認されていないため、視聴・使用はご自身の判断でお願いいたします。万が一削除されている場合もありますのでご了承ください。)

🎥 出典:YouTube「Fukino10 Chan-nel」チャンネルより

動画タイトル:ふきのとう/ば~じにあ・すりむ

作詩・作曲:細坪基佳/編曲:瀬尾一三

アルバム:『人生・春・横断』(1979年5月21日)

動画公開年: 2014/10/31

※この動画は、YouTube上に投稿された第三者によるコンテンツです。※公式アカウントによる配信ではありません。 ※著作権等の管理・削除判断はYouTubeの運営ポリシーに従って行われており、当ブログは一切の関与をしておりません。 ※本記事では、楽曲やアーティストの理解を深める目的で情報提供の一環として紹介しています。

音の質感がつくる感情の間合い

ギター、ベース、ドラムが保つ一定の距離

曲を再生してすぐに感じるのは、全体に漂う乾いた音の質感です。アコースティックギターは力強くも細かく刻まれ、ベースはラインを際立たせることなく、淡々と低音域を支えています。ドラムは派手さを避け、スネアが打つ「タン」という短い響きだけで印象を残します。

これらの楽器が互いに絡むことなく、感情の過剰な表出を避けているように聴こえます。

ふたりの声が映し出す、内面の温度差

この曲のメインボーカルは細坪です。通常の包み込むような歌い方とは異なり、声のトーンは抑えめで、言葉の輪郭を静かに際立たせるように歌っています。ひとつひとつのフレーズは淡々と発せられていきます。

そこに山木のハーモニーが重なりますが、それもまた情緒を膨らませるのではなく、語られない思いを別の角度から差し込むような役割を担っています。2人の声が響き合うことで生まれるのは、共感ではなく、心の奥でくすぶる緊張感です。

歌詞が切り取る「終わった関係」

季節の風景に重なる心の湿度

「カラカラと風に吹かれて 枯葉は灰色の街をすべる」。乾いた擬音と彩度の低い風景が冒頭から提示されますが、それは単なる街の描写ではなく、感情の温度を表現しているようにも感じられます。

「コートの衿を立てながら 君は髪を気遣う」という描写も、寒さというよりは、ふたりの間に流れる目に見えない距離の象徴として機能しています。物理的に近くにいても、もう心は並んでいない——そんな関係性が、具体的な動作を通じて描かれています。

過去の記憶が際立たせる現在の孤独

「人混みが嫌いな僕に 付き合ってくれた」記憶が差し込まれたとき、聴き手はその優しさがすでに過去のものであることを悟ります。穏やかだった時間を思い出すことで、今の孤独がより際立つという構造が、この歌詞にはあります。

感情を説明する言葉が多くを語らなくても、「言わなかったこと」「描かれなかった時間」の重みが行間に満ちており、ふきのとうらしい抑制と深さが静かに響いてきます。

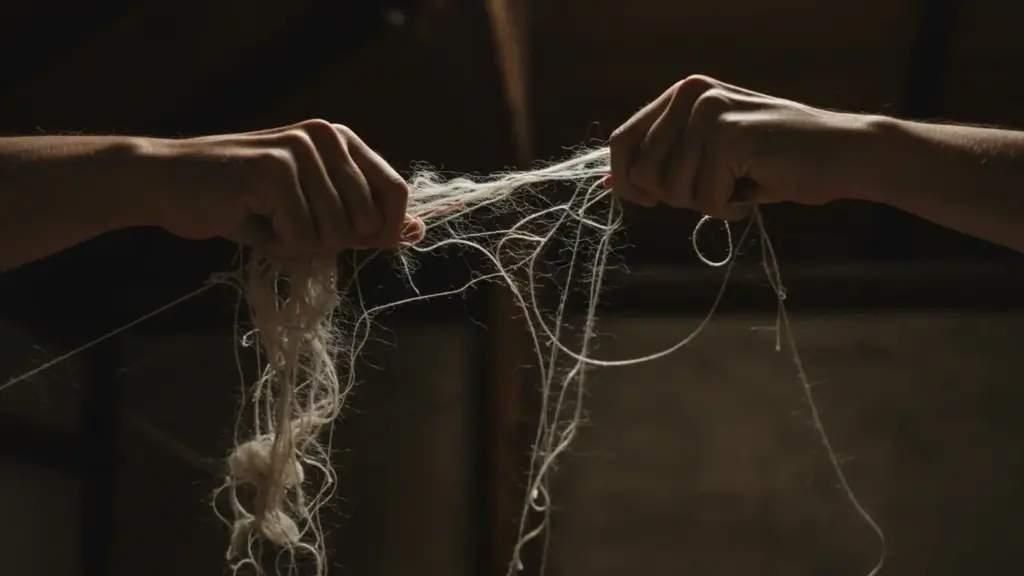

「絡まった糸」が暗示する別れの姿勢

「絡まった糸は 引きちぎるほうが簡単だから」という一節には、すでに感情よりも冷静な判断が前に出ている「僕」の心理が垣間見えます。時間をかけて丁寧に解く努力をやめてしまうという選択は、あきらめとも、ある種の自己防衛とも取れます。

さらに「Bye-Bye さよなら Good-bye さらば」と繰り返される別れの言葉は、自分自身に言い聞かせているようでもあり、まだどこかに残る未練の名残のようにも聴こえます。一見ドライな言葉の裏に、吹き切れない感情が静かにうごめいているのです。

彼女の指先に灯る、新しい存在感

「バージニア・スリム」という小道具の意味

中盤に登場する「白い指には バージニア・スリム」という描写は、物語の方向性を大きく変える鍵です。バージニア・スリムは1968年、アメリカで女性向けに登場した細身のタバコで、「You’ve come a long way, baby(たいしたもんだよ、ベイビー)」という広告コピーとともに、女性の自立や社会進出の象徴とされてきました。

この銘柄を吸う「君」の姿は、かつて“僕”が知っていた女性とは違う存在に映っています。椅子にもたれ、物憂げにタバコをくゆらすその姿には、少女の面影ではなく、変化と成長の痕跡が浮かび上がっているのです。

“僕”にとっては見慣れないしぐさ、しかし“君”にとっては自然体。それが描写の中ににじみ出ており、主人公の戸惑いと観察者としての視線が交錯しています。

複雑に入り交じる感情の視線

「今の君になら」と言える強さと弱さ

「この街がとても似合うよ そう今の君になら」という一節は、相手の変化を肯定するようでいて、その裏に含みを持たせています。彼女がこの街に馴染んでいることを認める姿勢の中には、自分がそこに属せなくなったことへの寂しさが含まれているのです。

変化した彼女を否定できないのは、愛情の残り火ゆえなのか、それとも敗北感のような気持ちなのか。語り手ははっきりと感情を言葉にしていませんが、それがかえって読み手の胸にじわりと沁みてきます。

ふたりが過ごしてきた時間に、いつしか価値観のずれが生まれ、その差異が修復不可能な段階まで広がっていた。そのことに気づいたのが「君」だったのか、「僕」だったのかすら分かりません。

自己分析という名の独白

思い出の底に残る苦味

歌の後半、「好きなのに色褪せた訳は 多分こんなふう」という語りかけが始まります。理由をはっきり断言せず、「多分」と前置きするその口調には、確信ではなく手探りの思考が現れています。

そして続く「僕の心の中で 君がおとなになることをやめたから」という一節。この言葉が意味するのは、彼女が変わったということではなく、“僕”が彼女をいつまでも自分の中で幼い存在として見ていたということです。

誰しも、大切な人に対して「変わらないでほしい」と願ってしまうものです。そこには愛情だけでなく、自分にとって都合のいい安定を求めてしまう弱さがあるからです。しかし現実には、誰もが変化し、成長し、自分の価値観で未来を選んでいきます。

“僕”は彼女の変化を受け入れることができなかった。その未熟さこそが、関係を終わらせた原因だったのだと、彼自身がようやく気づきかけている——そんな感情の揺らぎが、この部分に凝縮されています。

解けなくなった心のパズル

「知恵の輪」に託された別れの比喩

曲のラストに近づくと、「外れない知恵の輪なんか 捨ててしまえばいい」というフレーズが登場します。ここでの「知恵の輪」とは、おそらくふたりの関係のメタファーです。

かつては、どうやって向き合えばうまく繋がるのかを考えていた関係。それが、いつの間にか外せないまま、ただ手の中でこじれていく存在になってしまった。もう正解を探す気力すらない。ならばいっそ、手放してしまったほうが楽だ——そんな諦めと脱力がにじみ出ています。

この比喩は、前半の「絡まった糸は 引きちぎるほうが簡単だから」という一節ともつながっており、関係性に対して“僕”が取った姿勢を端的に示しています。それは、選び取ったというより、そうせざるを得なかった苦渋の選択だったのかもしれません。

すれ違いと沈黙の残響

ここまでの歌詞を通して浮かび上がるのは、言葉にならなかった小さな違和感の積み重ねが、やがて修復不可能な距離を生み出し、そのまま静かに離れていったという過程です。

彼女は新しい自分へと歩みを進め、彼はその変化に立ちすくみ、気づいたときにはもう元には戻れなくなっていた。これは一方の勝ち負けではなく、それぞれの歩幅がずれてしまった結果にすぎません。

そうしたズレに気づきながらも、自分の未熟さに言葉を持たない“僕”が、別れを自分自身に言い聞かせるように歌う姿が、聴き手の心に深く残ります。

都会の静けさが照らす、もう一つの叙情

初期作品との対比に見える進化

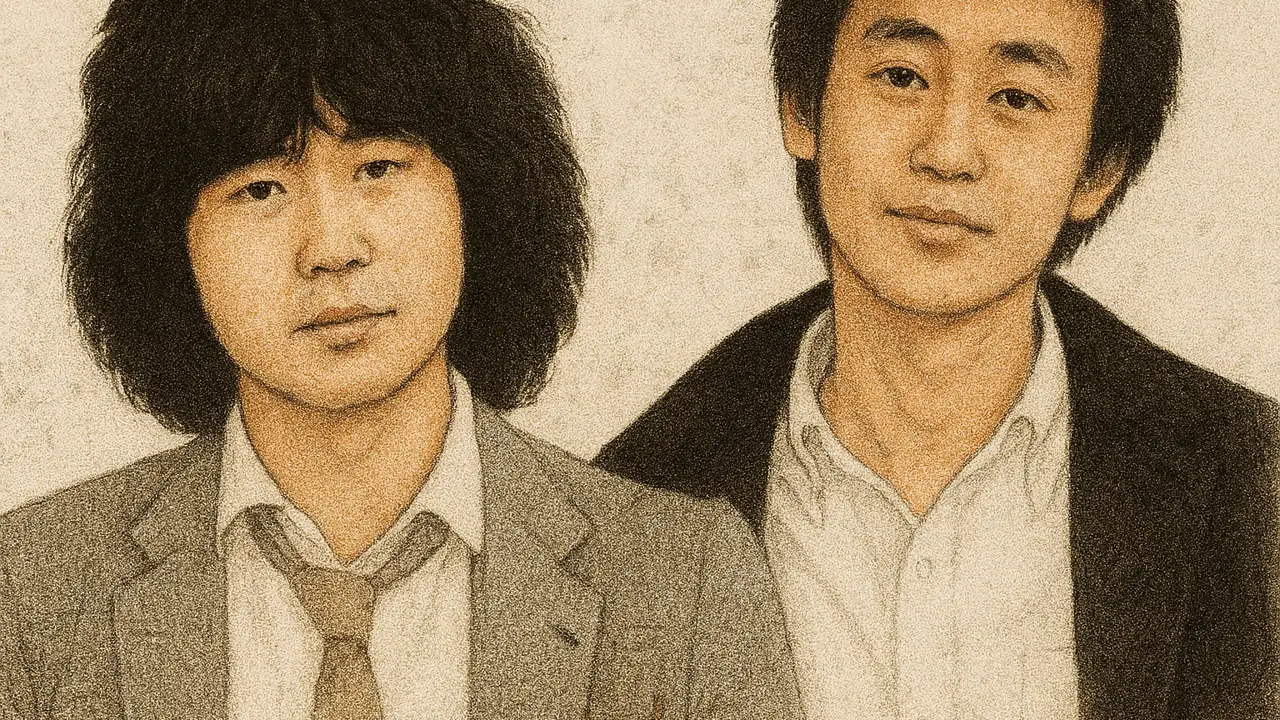

ふきのとうの初期楽曲には、『白い冬』や『風来坊』『春雷』など、自然や季節、若さゆえの揺れ動く感情を叙情的に描いた作品が多くあります。どの曲にも柔らかな温度と湿度が感じられ、聴く人を包み込むようなぬくもりがありました。

一方『ばーじにあ・すりむ』には、それらの要素があえて取り除かれています。そこにあるのは、都市の空気、張り詰めた沈黙、距離が生んだ心の間隙。あくまでも淡々と、言葉にできない感覚を積み重ねていく作風です。

調和ではなく温度差を生むふたりの声

ふきのとうの音楽において、山木と細坪の声が織りなすハーモニーは長らく魅力の中核でした。しかし『ばーじにあ・すりむ』においては、ふたりの声が調和するのではなく、あえて“寄り添いきらない”構成が取られています。

細坪の歌声は抑制され、感情を波立たせることなく淡々と語られていきます。そして山木の声は、その内側にある別の意識のように、すっと重なってきます。声の重なりが心地よさを生むのではなく、むしろズレや温度差を際立たせているのです。

この選択こそが、ふたりの音楽家としての表現力の奥行きを示しています。

キャリア上の転換点としての『ばーじにあ・すりむ』

『ばーじにあ・すりむ』が収録されたアルバム『人生・春・横断』は、ふきのとうの音楽的なステージが移り変わる兆しを色濃く含んだ作品です。フォークソングの枠組みを超え、よりパーソナルで、都市的で、内省的な視点が楽曲の中に現れ始めています。

この曲では、楽器編成や歌詞のトーンだけでなく、“語らないこと”の強さが重要な役割を担っています。無理に感情を言葉にしないことで、聴き手に余白を残し、より深い共感を呼び起こす手法が使われているのです。

80年代に向けて、ふきのとうの楽曲はさらに洗練され、多様な主題を扱うようになります。そのスタート地点にあったのが、この『ばーじにあ・すりむ』であったことは間違いありません。

聴き手の人生とともに表情を変える楽曲

この曲を初めて聴いたとき、もし10代や20代だったなら、“僕”の視点から彼女の変化を寂しく見送るような感情を持ったかもしれません。しかし、歳を重ねてから聴き返すと、今度は“君”の姿に共感が移っていることに気づくこともあるでしょう。

時間が経つことで、同じ楽曲が違った意味を持って響いてくる——そのこと自体が、この作品の深さを物語っています。誰かと別れた経験、自分だけが立ち止まっていた記憶、言葉にできなかった想い。それらと向き合うとき、『ばーじにあ・すりむ』は何度でも、新しい角度から語りかけてくれるのです。

コメント