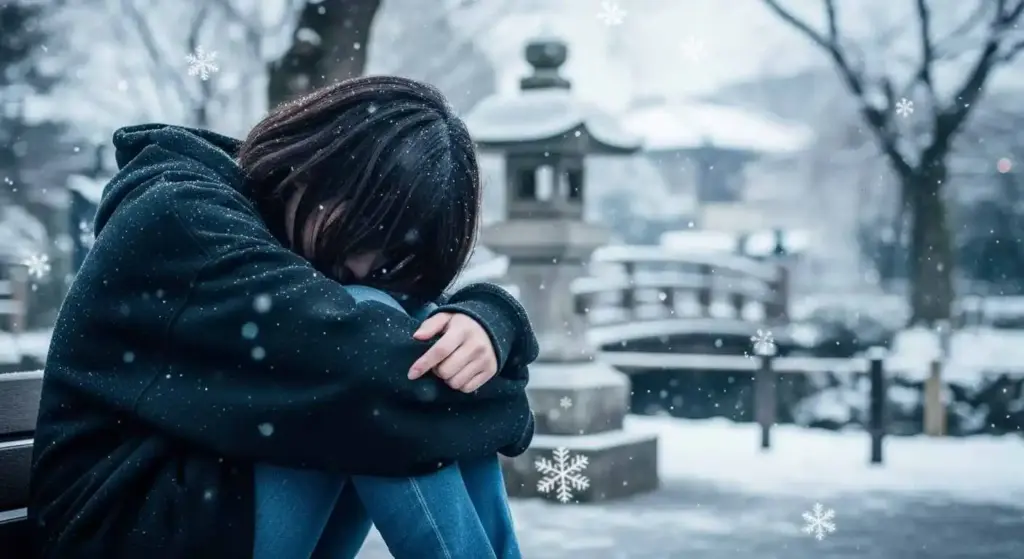

第3位は、【悲しみは雪のように】です。

第3位は「悲しみは雪のように」です。この曲も僕の中では東京での学生時代の終わりと恋愛の終わりを同時に思い出させる曲です。やはり音楽はその時代の思い出とともにある・・・というのも今さらながらうなづけますね!!

超約

雪のように静かに積もる悲しみの中で、人は誰かを想いながら泣いている。

怒りや孤独を抱えて生きてきた過去を責めず、ただ受け止めたい。

泣いてもいい、恥じることはない――その言葉は優しさの証。

互いの痛みを知ることで、人はようやく愛することを覚えていく。

まずはYoutube動画をご覧ください。

最初に紹介するのはスタジオ録音盤ですが、公式動画ではありません。そのため下の画像にリンクを張っておきます。ご了承願います。

🎧 『悲しみは雪のように』(1992年 Single Version)

※本動画は公式チャンネルの配信ではありません。著作権に配慮し、上の画像リンクからご覧ください。

曲紹介

1992年2月にリリースされたシングル「悲しみは雪のように」は、浜田省吾の代表的なバラードの一つです。

以下の2本のライブバージョンは公式動画です。

✅ 公式動画クレジット

浜田省吾 Official YouTube Channel

🎥 『悲しみは雪のように(WE ARE STILL ON THE ROAD.)』

© 2002 Sony Music Labels Inc. / ROAD & SKY

💬 2行解説

2002年に発売されたライブ映像作品『WE ARE STILL ON THE ROAD.』からの公式映像。

円熟味を増した浜田省吾が、静かな情熱と包容力ある歌声で「悲しみ」を希望へと昇華させた印象的なステージです。

✅ 公式動画クレジット

浜田省吾 Official YouTube Channel

🎥 『悲しみは雪のように(ON THE ROAD 2011 “The Last Weekend”)』

© 2012 Sony Music Labels Inc. / ROAD & SKY

💬 2行解説

2012年発売のライブ映像作品『ON THE ROAD 2011 "The Last Weekend"』より、全国ツアーの感動的なラストを飾ったステージ映像。静かなピアノのイントロから始まり、深い情感とともに観客の心を包み込む名演として知られています。

雪が積もる夜に生まれた、静かな祈り

雪が降り積もる静かな夜、人は誰にも見せない涙を胸に抱く。

けれど、その沈黙の奥には「誰かを愛したい」「誰かを許したい」という願いが残っている。

浜田省吾の『悲しみは雪のように』は、そんな人の心の奥に潜む“あたたかさの欠片”を見つけ出す歌です。

リリースの背景と広がった共感とドラマ主題歌としての転機

『悲しみは雪のように』は、浜田省吾が1981年に初めて発表し、のちに1992年にセルフリメイクとして再リリースされた名曲です。

特に1992年2月1日に発売されたリメイク版は、フジテレビ系ドラマ『愛という名のもとに』の主題歌として大ヒットし、彼の代表作として定着しました。

オリジナル版はアルバム『愛の世代の前に』(1981年)に収録され、叙情性と力強さが共存する初期の傑作でした。

リメイクではサウンドがより洗練され、当時の社会や時代感情を背景に、より深い“人間の再生”をテーマとして響かせています。

ドラマ主題歌としての転機

この曲がリメイクで発表されたのは1990年代初頭。テレビドラマの主題歌として多くの人に届きました。

それまで浜田省吾を「アルバムアーティスト」として聴いていたファンだけでなく、ドラマを通じて初めて彼の世界観に触れた人々も多かったのです。

ドラマの物語と歌詞の情景が見事に呼応し、放送を重ねるたびに浸透していきました。

時代と作品がぴたりと噛み合った、希少なタイミングでした。

静けさの中に生まれる共感

積もる悲しみの描写

「君の肩に悲しみが 雪のように積もる夜には」

この一行は、歌全体のトーンを決定づける象徴的なフレーズです。

雪は“時間の経過”と“沈黙”を同時に象徴します。

悲しみが静かに積もる――それは、突発的な痛みではなく、長い年月を経て滲み出るもの。

主人公はそんな相手を責めず、ただ見守る立場にいます。

その距離の取り方こそが、この曲の優しさであり、浜田省吾らしい人間観です。

感情の連鎖を描くサビ

サビに繰り返される英語のフレーズが印象的です。

I’m crying for you(僕は君のために泣いている)

You’re crying for him(君は彼のために泣いている)

He’s crying for her(彼は彼女のために泣いている)

She’s crying for me(彼女は僕のために泣いている)

このわずかな言葉の連鎖が、感情の循環を鮮やかに表しています。

誰かが誰かを想い、また別の誰かのために涙を流す。

悲しみと優しさは、個人のものではなく、社会や時間を超えて伝わっていく。

ここには「人間関係の複雑さ」よりも、「人は誰かに支えられながら生きている」という肯定のメッセージが込められています。

浜田省吾は、それを難しい言葉ではなく、最小限の構成で伝えています。

雪というモチーフが持つ力

静寂と反響

雪は音を吸い込み、世界を静寂に包みます。

その中で人は、自分の呼吸や心の鼓動を意識せざるを得なくなる。

「雪の夜」という設定は、感情が一番素直になる時間を象徴しているのです。

悲しみを大声で叫ぶのではなく、静かな夜の中でようやく「自分の悲しみ」を確認できる――

この曲の“静かな強さ”は、そこから生まれています。

境界を覆う白のイメージ

雪が積もると、地面の境界が見えなくなります。

昨日までの足跡も、街の線も、同じ白で覆われる。

浜田省吾はその現象を「赦し」にたとえたのかもしれません。

過去を完全に消すことはできなくても、一時的に白く包むことはできる。

人が誰かを許すという行為は、まさにこの“白く覆う”感覚に近い。

悲しみを取り除くのではなく、柔らかく包み込む。それが、彼が描く愛の形なのです。

「怒り」と「涙」の連鎖

怒りの背景を見つめるまなざし

中盤に登場する「君は怒りの中で 子供の頃を生きてきたね」。

この一行が、この歌の核心です。

多くのラブソングは「今の感情」だけを描きますが、浜田省吾はその人の“過去”に目を向けます。

怒りの裏にある孤独や不信、幼いころからの痛みを否定せず、「そうやって生きてきたんだね」と静かに認める。

これは同情ではなく、理解の表現です。

愛とは、過去の重さごと受け止めることだ――この曲は、その姿勢を貫いています。

「泣いてもいい」という解放

後半の「泣いてもいい」という一節。これは単なる慰めではありません。

“泣ける関係”が築かれるまでの時間と信頼を前提にした言葉です。

主人公は「俺も独り泣いたよ」と打ち明けます。

この一言によって、上下の関係ではなく、同じ高さに立つ“共鳴”が生まれるのです。

涙を見せることを恥じずに、互いの弱さを共有する――それこそが、浜田省吾のバラードに通底する人間的な優しさです。

幻想(ゆめ)と現実のあいだにあるもの

この曲の終盤に登場する「君の幻想(ゆめ)」という言葉は、聴くたびに印象が変わる不思議なフレーズです。

それは、単なる「夢」や「願望」ではなく、“かつて信じた世界”を指しているように感じられます。

誰もが一度は「こう生きたかった」「あのときこう言えたら」と思う瞬間があります。

浜田省吾は、その想いを「幻想」と呼び、そっと受け止めているのです。

「君の幻想を壊すのは 俺じゃない」という一節は、相手の過去を尊重する姿勢を示しています。

人は誰しも、自分だけの“信じたい過去”を持っています。

それを無理に正そうとせず、相手が自分で整理できるまで待つ。

この静かな距離感こそ、浜田省吾が描く“成熟した愛”の形だといえるでしょう。

抱きしめるという行為の意味

「慰め」ではなく「存在の証」

終盤に登場する「抱きしめるがいい」という一節。

多くのラブソングでは情熱や涙の象徴として描かれるこの行為を、浜田省吾はまったく異なる角度から表現しています。

ここでの“抱きしめる”は、感情の爆発ではなく「いまここにいる」という確認の行為です。

どんなに強く見える人でも、孤独を完全に消すことはできません。

だからこそ、たった一瞬でも相手のぬくもりを確かめる。

その触れ合いが、悲しみを溶かす小さなきっかけになる。

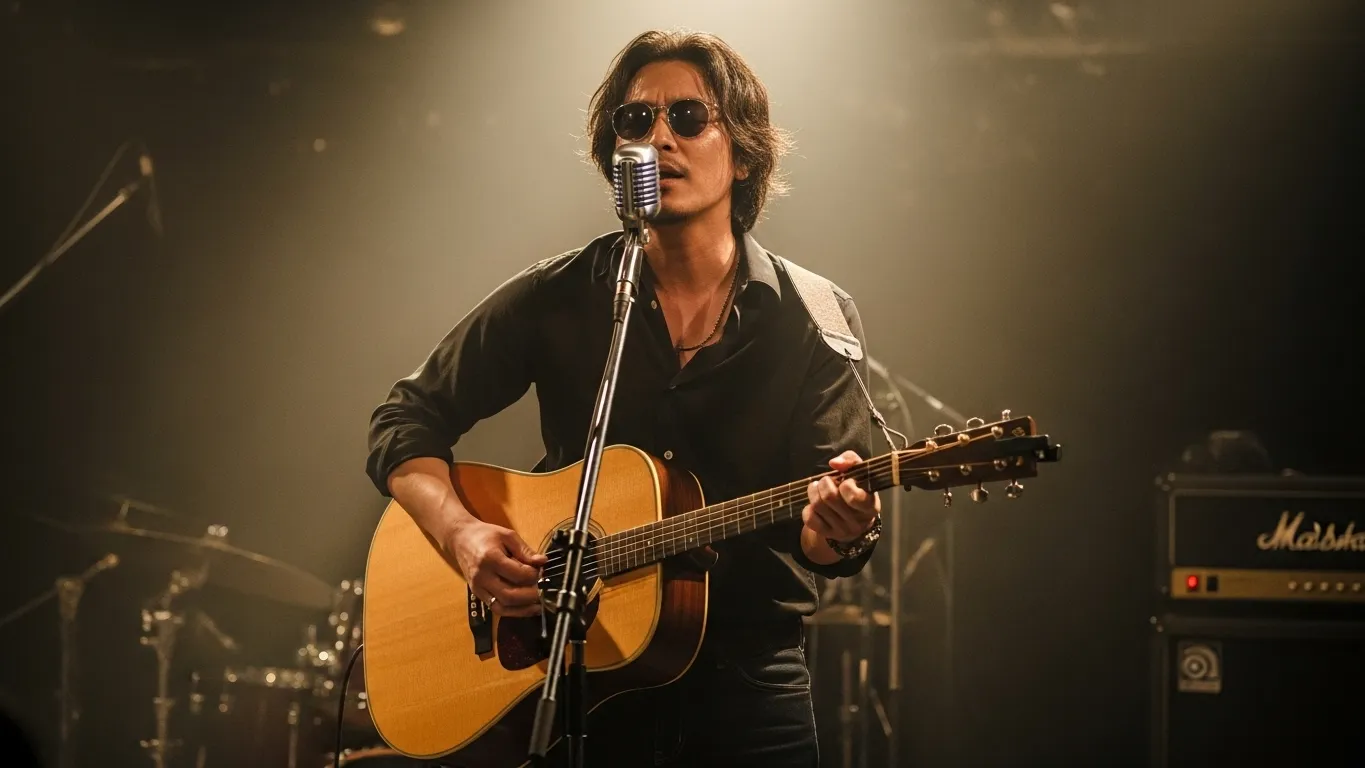

ライブでの象徴的な瞬間

ライブでは、この曲が始まると会場の空気が一変します。

照明が落ち、青白い光がステージを包み、観客が息をひそめる。

最初の一音で世界が変わる――その瞬間を、何度も体験した人は多いはずです。

それは“ヒット曲”という枠を超えた、浜田省吾というアーティストの象徴的な祈り。

彼自身の人生観と表現の核を、最も静かな形で伝える一曲です。

人が人を信じ直すための歌

「再び信じる」ことの力

『悲しみは雪のように』は恋愛の歌でありながら、人間全体への信頼を描いた作品です。

誰かを愛するということは、同時に“もう一度信じてみること”。

怒りに満ちた過去も、積もった悲しみも、他者を信じるという小さな勇気によって、少しずつ溶けていきます。

浜田省吾は、それを説得ではなく“共感の連鎖”で描きました。

彼の歌に流れる温度は、強いメッセージではなく、

「人は変われる」「もう一度始められる」という静かな希望です。

共鳴する人間の輪

この曲が長く聴き継がれている理由は、「誰かを救う歌」ではなく「誰もが救われる歌」だからです。

聴く人それぞれの経験や痛みと自然に重なり、“それでも信じてみよう”と思わせてくれる。

浜田省吾は決して感傷的にならず、誠実な言葉だけで希望を描き切っています。

僕がこの曲を聴くたびに思うこと

初めて聴いたとき、この曲はただの優しいバラードだと思っていました。

しかし年齢を重ねるにつれ、その奥行きが見えてきます。

若いころには気づかなかった「怒り」や「孤独」が、いまでは自分の中にも確かに存在していたことに気づくのです。

大分では雪は待ったに降りませんが、(イメージの中で)雪の夜にふと流れるメロディを耳にすると、あの日の自分、あの人の涙、そしてこれからの時間が一瞬でつながるように感じます。

浜田省吾の音楽は、過去を閉じるのではなく、静かに再生を促してくれる。

『悲しみは雪のように』――それは、聴くたびに心の季節を変える歌です。

まとめ ― 静かな再生のバラード

『悲しみは雪のように』は、誰かのための涙が、やがて自分をも癒していく物語です。

雪のように静かで、しかし確かに心を温める。

浜田省吾の長いキャリアの中で、もっとも多くの人が“自分の歌”として受け止めた作品――

それが、この永遠の名曲です。

コメント