■僕の勝手なBest10【エリック・カルメン編】・・・・プロフィール(歴史)はこちら!

- 🎸第3位『Go All The Way』―ラズベリーズの代表曲を読み解く

- 福山雅治『SUZUKI Talking F.M.』で“ジングル”として使用されていた『Go All The Way』

- はじめに:1972年、甘さと反骨が同居する名曲の誕生

- サウンドの特徴:英国風ハーモニーとアメリカ的エネルギーの融合

- 歌詞構造:ティーンエイジャーの葛藤と変化を描く

- コーラスとハーモニー:参加型ロックの原型

- リリースの背景:レコード会社の懸念と逆転のヒット

- 楽曲構成:緊張と解放をコントロールする構造美

- “礎”としての役割

- エリック・カルメンのキャリアと本作の関係性

- 今あらためて聴く意義とは何か?

- 結び:短くも強烈な“青春の記録”

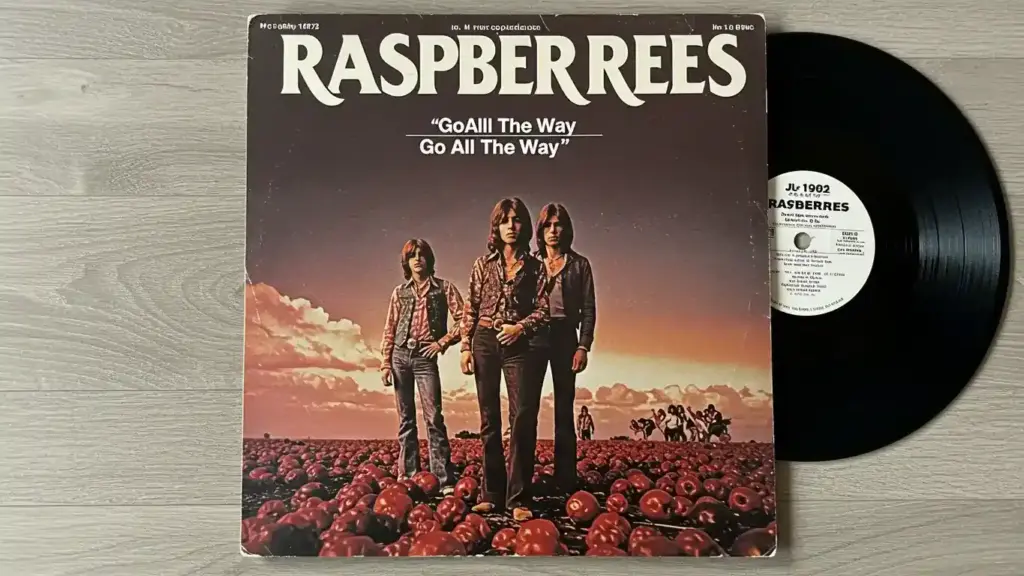

🎸第3位『Go All The Way』―ラズベリーズの代表曲を読み解く

いよいよBest3の発表です。第3位は、『Go All The Way』―ラズベリーズ―の代表曲です。

エリックカルメンのソロの楽曲も、ラズベリーズ時代の楽曲もどちらにも良い曲はたくさんありますが、第3位はこの『Go All The Way』です。単純に残り2曲がもっと良かったからという理由でしかありません。

しかし、この曲もとても大好きでした。若さはじける感じがいいですよねぇ!!もしラズベリーズやエリック・カルメンのことを知らない方でも、もしかしたら

🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。

🎬 公式動画クレジット(公式音源)

曲名:Go All The Way

アーティスト:Raspberries(ラズベリーズ)

提供元:Universal Music Group(Capitol Records)

動画公開日:2017年7月22日

📖 2行解説

1972年に発表されたラズベリーズの代表曲で、全米チャート5位を記録したパワーポップの名曲。

エリック・カルメンによる作詞作曲で、青春の衝動と甘酸っぱさが炸裂するロック・クラシック。

🎬 公式動画クレジット( 公式ライブ映像)

曲名:Go All The Way(Live at The House of Blues 2007)

アーティスト:Raspberries(ラズベリーズ)

提供元:RaspberriesOnline(Omnivore Recordings 関連)

動画公開日:2022年5月23日

📖 2行解説

2007年、The House of Bluesで収録された再結成ライブからの貴重なHD映像。

原曲の疾走感と円熟した演奏が融合した、唯一の高画質ライブ・バージョン。

福山雅治『SUZUKI Talking F.M.』で“ジングル”として使用されていた『Go All The Way』

福山雅治さんがパーソナリティを務めたTOKYO FM系列のラジオ番組『SUZUKI Talking F.M.』(1996年4月7日〜2015年11月29日)は、番組オープニングにラズベリーズの『Go All The Way』の冒頭ギターリフをジングルとして長年使用していました。

毎週日曜16時台に、「Go All The Way」のギターリフが流れるとすぐに福山さんの語りが始まるという構成で、リスナーにとっては番組開始の“合図”のような音として記憶されていました。

この番組で聴いたことのある!という方々も大勢いるのではないでしょうか?

はじめに:1972年、甘さと反骨が同居する名曲の誕生

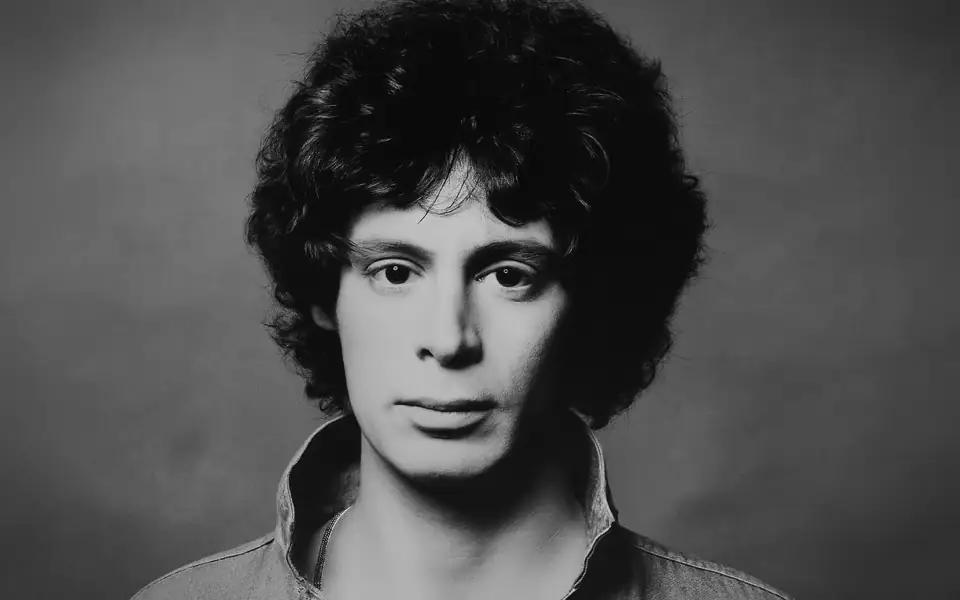

エリック・カルメンが率いるラズベリーズ(The Raspberries)は、1970年代初頭のアメリカで、「パワーポップ」という新たな音楽潮流を切り拓いたバンドです。

代表曲『Go All The Way』は1972年に発表され、全米チャートで5位(Billboard Hot 100)を記録するヒットとなり、彼らの名を一躍広めました。

この曲は、デビュー・アルバム『Raspberries』(1972年7月発売)の1曲目に収録されており、バンドの象徴ともいえる力強さを備えています。作詞・作曲を手がけたのは、のちに『All by Myself』などのソロヒットで知られるエリック・カルメンです。本作によって、彼のメロディーメイカーとしての才能が初めて広く認知されるようになりました。

本記事では、歌詞・メロディ・演奏・リリース背景などを多角的に検証し、『Go All The Way』が今も多くのリスナーに愛されている理由を解き明かしていきます。

サウンドの特徴:英国風ハーモニーとアメリカ的エネルギーの融合

ギターから始まる「衝動の物語」

『Go All The Way』は、鋭いギターリフから始まり、瞬時にリスナーの注意を引きつけます。エリック・カルメンが公言している通り、コード進行やメロディラインにはビートルズの影響が色濃く表れています。しかし同時に、アメリカン・ロック特有の骨太なバンド・アンサンブルも強く感じられます。

パワーポップの代表例として語られる本作は、イントロから1分も経たずにサビへ突入する構成で、聴く者を一気に楽曲世界へ引き込んでいきます。

ドラムとベースのドライヴ感

ドラムを担当したジム・ボナファンテは、余計な装飾を加えることなく、タイトなリズムを刻んでいます。ベースはそのビートを正確に補強し、楽曲に強い推進力を与えています。特にサビ前のブレイクでは、音の“空白”が緊張感を生み、次の展開へ向けてリスナーの期待を高める効果を発揮しています。

歌詞構造:ティーンエイジャーの葛藤と変化を描く

甘くて大胆な言葉の裏にある「リアルな衝動」

『Go All The Way』の歌詞は、当時としては非常に挑発的でした。以下のフレーズは、その象徴ともいえる部分です。

Baby, please, go all the way

(ベイビー、お願いだから最後までいこうよ)

It feels so right (feels so right)

(とても自然な気持ちなんだ)

Being with you here tonight

(今夜こうして君と一緒にいることが)

このような表現は、性的な意味合いがあるとして一部のラジオ局では放送禁止の対象となりました。しかし実際には、単なる肉体的欲望ではなく、「好きな相手ともっと近づきたい」という青春期特有の葛藤が込められていると見るべきでしょう。

“愛の変容”というテーマ

中盤には、主人公の内面の変化を描いた印象的な一節が登場します。

Before her love I was cruel and mean

(彼女に出会う前の僕は、冷たくて意地悪だった)

Had a hole in the place where my heart should have been

(心があるべき場所には、ぽっかりと穴が空いていた)

このように、恋愛を通じて心が癒やされ、自己肯定感を取り戻していくプロセスが表現されています。性や欲望ではなく、むしろ“心の回復”という観点から読み解くことで、この楽曲の深みがより明確に感じられます。

コーラスとハーモニー:参加型ロックの原型

「Come on, I need you」の多層構造

後半では、観客との一体感を想定したようなコールアンドレスポンスが展開されます。

Come on (come on)

(おいでよ)

I need you (come on)

(君が必要なんだ)

I love you (come on)

(愛してる)

I need you (come on)

(本当に必要なんだ)

このような反復は、ライブ演奏時に観客との合唱を促し、ステージと客席の間に高揚感を生み出す仕掛けとして機能していました。

ラズベリーズのライブではこのパートが非常に盛り上がったとされており、後年のポップ・ロックにおける“参加型サウンド”の原型としても語られることがあります。

リリースの背景:レコード会社の懸念と逆転のヒット

レーベル側の葛藤とプロモーション戦略

『Go All The Way』は、1972年7月にリリースされたラズベリーズのデビュー・アルバム『Raspberries』のリードシングルでした。しかし、レコード会社のEpic Recordsは当初、この楽曲の扱いに慎重な姿勢を見せていました。

理由は明確です。「Go all the way(最後までいこう)」というフレーズには性的な含意があり、保守的なラジオ局や地域社会からの反発を招く恐れがあったからです。実際、アメリカの一部のラジオ局では放送禁止になり、販売が規制された地域もあったといわれています。

ところが、そうした“危うさ”が逆に若者たちの関心を集め、結果としてこのシングルは全米で100万枚以上を売り上げる大ヒットとなりました。つまり、放送コードぎりぎりの表現が話題を呼び、ヒットを後押ししたという非常に珍しいケースだったのです。

カルメン自身の創作意図

こうした物議に対して、エリック・カルメン本人は後年のインタビューで、次のように述べています。

“I never intended it to be dirty. It was about two teenagers in love.”

(いやらしい意味で書いたわけではないんだ。ただ、恋に落ちたティーンエイジャーのことを描いただけさ)

つまり、カルメンが意図していたのは“衝撃”ではなく、“誠実な感情”だったということです。「Please, go all the way(お願いだから最後までいってほしい)」という歌詞には、単なる欲望ではなく、恋愛関係を一歩先へ進めたいという気持ちと、相手への信頼が込められていました。

楽曲構成:緊張と解放をコントロールする構造美

ソングライティングの巧みさ

『Go All The Way』は、非常に整理された構成を持っています。おおまかには以下のように分類できます。

【イントロ】ギターリフ+リズム隊で一気に引き込む

【Aメロ】恋の始まりを描いた独白的パート

【Bメロ】彼女との関係によって生じた自己の変化

【サビ】“Go all the way”のフレーズで感情が爆発

【ブリッジ】“Come on”の反復で熱量を高めたのち、再びサビへ

このように、感情の波を段階的に構築しながら、最後のサビに向けて一気に高揚させていく構成となっています。

特にこのフレーズ:

Go all the way, yeah!

(最後までいこう、イェー!)

は、曲の終盤でテンションが最高潮に達した瞬間に放たれ、リスナーの感情を開放するカタルシスとして強く作用しています。

“礎”としての役割

カバーと他ジャンルへの波及

Kissのギタリスト、ポール・スタンレーはこの曲を絶賛しており、ライブ中にGreen Dayがワンフレーズを引用するなど、ジャンルを超えて影響を与え続けています。

また、2000年公開の映画『Almost Famous(あの頃ペニー・レインと)』のサウンドトラックに収録されたことで、新たな若年層のファンを獲得。Spotifyなどのストリーミングサービスでも、安定した再生数を記録し続けています。

エリック・カルメンのキャリアと本作の関係性

ソロアーティストとしての出発と音楽性の変化

ラズベリーズの解散後、エリック・カルメンは1975年にソロデビューを果たし、『All By Myself』『Never Gonna Fall in Love Again』といったクラシカルな要素を取り入れたバラードで新たな評価を得ました。

本人も「若さの衝動は、あのバンドでしか表現できなかった」と語っており、『Go All The Way』はバンドという環境でしか実現できなかったエネルギーの結晶だったといえるでしょう。

今あらためて聴く意義とは何か?

若さの衝動が生む説得力

現代のポップスは、技術的には非常に洗練されており、構成やサウンドも完成度が高いものが多いです。しかし、そこに“衝動”や“危うさ”といった、予測不能なエネルギーが欠けていると感じることもあります。

『Go All The Way』は、その真逆にある楽曲です。理屈よりも感情が先に動いてしまう、そんな不器用さと真っ直ぐさが、この曲には詰まっています。

Go all the way, yeah!

(最後までいこう、イェー!)

このシャウトには、青春のあらゆる感情が凝縮されており、リスナーの記憶を一瞬で呼び起こす力があります。

結び:短くも強烈な“青春の記録”

ラズベリーズは1975年に解散し、活動期間はわずか4年でした。しかし、その短い活動の中で生まれた『Go All The Way』は、アメリカン・ポップロックの歴史において特別な位置を占めています。

この曲には、青春の焦りや高鳴り、不器用さと決意、そして変化の瞬間がすべて凝縮されています。それゆえに、時代を超えて多くのリスナーの胸に響き続けているのです。

ぜひ次にこの曲を耳にしたときは、歌詞や演奏の細部にまで意識を向けて聴いてみてください。

なぜ50年以上経っても色褪せないのか――その答えが、あなた自身の記憶の中に見つかるかもしれません。

コメント