■【松山千春の歴史】:—声で刻んだ半世紀~松山千春という名の風景——はこちらから!

【松山千春】編- 第2位『銀の雨』──アルバム曲として残った強さ

第2位は「銀の雨」です。

第2位なので当然ですが、琴線にふれるような哀愁漂う、沁みる曲です。

この曲は、1977年6月25日発売のファースト・アルバム『君のために作った歌』に収録された一曲です。シングル表題曲ではなく、あくまでアルバム内の一編として世に出ました。それでも今日に至るまで歌い継がれているのは、曲そのものの設計が強く、演出に頼らず意味が届くからだと考えます。ここでは過度な時代背景の一般論を避け、曲の中に置かれた具体物と行動、音の配置を軸に解説します。

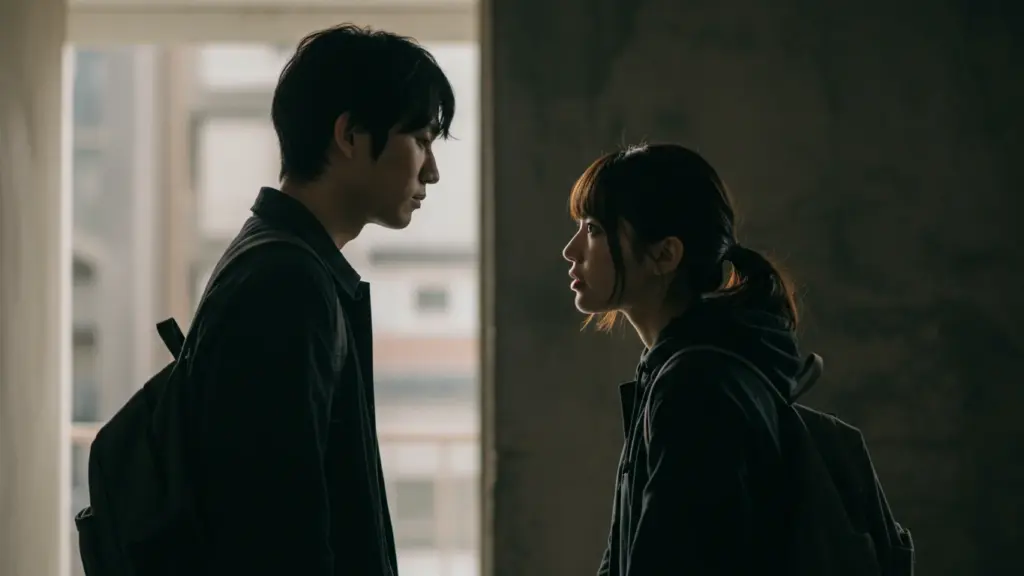

🎥まずはいつものように、Youtubeの公式動画をご覧ください。

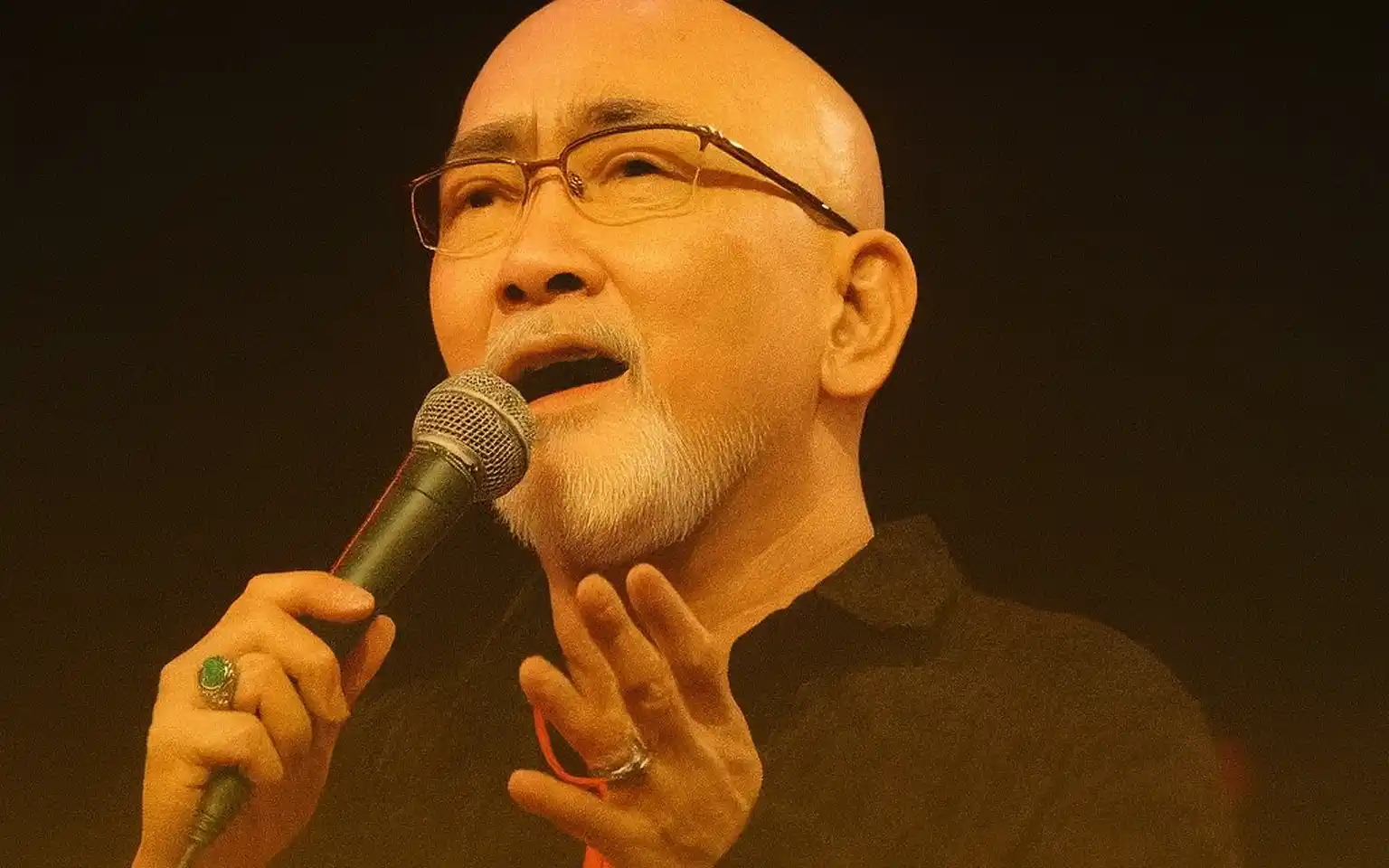

🎬 公式動画クレジット 曲名:銀の雨 アーティスト:松山千春 アルバム:松山千春ベスト32 作詞・作曲:松山千春 リリース:2007年9月26日(ベストアルバム収録音源) ℗ Pony Canyon Inc. 📖2行解説 松山千春が歌う、叙情的で温かみのあるフォークソング。 静かな旋律と深みのある歌声が、情景と心情を丁寧に描き出す一曲です。

基本データと位置づけ

- 収録:1977年『君のために作った歌』

- 作者:作詞・作曲 松山千春

- 編曲:松井忠重(初期の音像を形作ったキーマン)

- 演奏傾向:アコースティック・ギター中心、過度な打楽器は控えめ

アルバムの中では、物語性の強い楽曲が多い側に属しますが、「銀の雨」は恋愛の断面を大仰に描かず、生活の視点を壊さないまま結末へ進みます。アルバムを通しで聴くと、表題曲や明るい楽曲の間で静かな緊張を担う曲順の妙も感じられます。(アルバム購入時は、LPレコードでした。A面、B面をゆっくりとひっくり返して聴くものです。B面の一曲目という配置も絶妙でした。)

見える情景──室内と窓と天気

歌詞が最初に差し出すのは、二人で過ごした短い時間への回想です。舞台は部屋、照明は明るすぎず、家具は必要最小限。ここに外の天候が重なります。

いつの間にか 降り出した雨/窓の外は 銀の雨が降る

わずか二行で、外界の冷たさと室内の静けさが分離します。「銀」という言葉は色を示すだけでなく、体感温度を下げ、手放す決意を促す光の質感を連想させます。歌の時間は長くありません。会話の往復も多くはない。それでも、窓ガラスを隔てた二つの世界がはっきりと立ち上がります。

行動の配置

語り手は自分の未熟さを「わがまま」という語で具体的に指認し、相手の優しさを最後の一言として受け止めます。

ごめんと私に いってくれたのは/あなたの最後のやさしさですね

ここで視線は一瞬だけ相手に向き、すぐに自分へ戻ります。責任の所在を曖昧にせず、説明のための比喩も挟みません。物語の焦点は、過去の総括ではなく「今ここで別れを成立させる振る舞い」に置かれています。

モノと感情の距離

この曲に登場する具体物は多くありません。窓、雨、部屋、そして「祈る心」。小道具が少ないからこそ、聴き手が自分の記憶から不足分を補いやすい。しかも語り手は相手の未来を祝福する側に立ち、関係の清算を現実的に受け入れます。この設計が、悲嘆の昂ぶりへ流れない冷静さを保ちます。

言葉の運び──短い句で意味を立てる

文は短く、接続詞で長くつなげません。各行の終端は引き伸ばさずに置かれ、次の行へ意味ごと渡されます。これにより、聴き手はメロディより先に言葉の内容を受け取れます。たとえば「せめて貴方の さびしさ少し わかってあげればよかったのに」。三つの塊に分けた配置は、悔恨の順序を示し、説明を重ねずに要点だけを前面に出します。結論は祈りの言葉に収束し、別れの挨拶に変換されます。

第2位の決め手──音が言葉を押し出す設計だけで勝っている

アコースティック・ギターの規則的なアルペジオを土台に、低音とストリングスを最小限だけ重ねます。大きな転調やブレイクはなく、声の表情が主役です。サビ前後でレイヤーをわずかに増やすだけで情景に明るさが差し、言葉の重さが一歩前へ出ます。装飾で盛り上げず、内容と演奏の重心を合わせたまま終章へ向かう。

歌唱は子音と語尾の輪郭を崩さず、母音を必要以上に伸ばしません。意味が濁らない置き方で、物語の線がまっすぐ届く。だから大仕掛けがなくても、言葉そのものの力で聴後に手応えが残ります。

サビ直前、低音がほんの少し前へ出るだけで、〈銀の雨〉という語が一段重く響く——それだけで十分です。

アルバム内での機能

ファースト・アルバムには、告白、旅立ち、日常のスケッチなど多様なトーンの曲が並びます。その中で「銀の雨」は、感情を強く打ち出さずに締める役割を担い、作品全体の温度を安定させます。曲順の流れで聴くと、明るい曲の後にふっと意識が内側へ向く、その切り替え点を請け負っているのがわかります。アルバムを単曲の寄せ集めではなく「ひとつの時間」として体験させるための接合材のような役目です。ファーストアルバムながらも松山千春の最高傑作(アルバム)だと僕は思っています。

同期曲との違い

同時期の代表曲が広い景色や季節の移ろいを正面から扱うのに対し、「銀の雨」は視野を室内まで狭めます。視野を狭めるとスケールは小さくなりますが、語の焦点が合い、行動の重みが増します。これが聴後に残る手触りの濃さを生む要因です。

受容史──静かな曲が残る理由

派手な宣伝に支えられた話題曲ではなくても、コンサートで繰り返し歌われるうちに、ファンの間で「外せない一曲」へと定着しました。弾き語りでもバンドでも成立する骨組み、キーを上下しても壊れないメロディライン、そして短い語で読点のように意味が入ってくる歌詞。この三点が、長期的に支持される曲の条件をそろえます。時代が変わっても、録音の厚みやテンポの微修正で表情を更新しながら、核は保たれてきました。

放送と記憶の関係

放送回数やチャートの数字に依存せず残った曲には、生活の時間に入り込む力があります。朝の支度、深夜の帰宅、静かな休日。どの時間帯にも主張しすぎず、しかし一度流れると場の空気が整う。そうした「場との相性」が良い楽曲は、ヒットの波が引いた後も再生リストから外れません。まさにそんな一曲です。

具体的に味わうための再生ガイド

ここからは、聴き手としての視点を二つだけ用意します。ひとつめは、Aメロの一行目を「話し始める声」として聴くこと。声の高さや息の量よりも、語の頭の位置がどこにあるかを追います。ふたつめは、サビ直前の低音の膨らみを確認すること。楽器が大きく鳴るのではなく、基音が半歩前に出て言葉の重さを支える瞬間があります。ほんの短い変化ですが、曲全体の重力を決めています。

絶妙な比喩!

銀の雨が降る

繰り返されるこの一句は、情景描写の締め具にあたります。説明を増やさず、場面転換の瞬間にだけ置くことで、物語が先へ進みます。何度も使われるのに、くどくならないのは配置が節度的だからです。

制作期の周辺事情

ファースト期の制作は、時間も予算も潤沢ではありませんでした。録音は限られた日程で行われ、同じ編成を保ちながら曲ごとにニュアンスを変える工夫が必要でした。「銀の雨」が選んだのは、素材を増やすことではなく、置くべき場所に音を置く方法です。ギターの低音をやや手前に置き、歌の入口を明確にする。ストリングスは伸ばしで色を足すより、区切りの印として薄く入れる。こうした判断は、豪華な装飾を施すよりも制作現場の実情に即しており、同時に曲のテーマにも一致していました。少数の選択を確実に実行する——その姿勢が録音から伝わります。

ライブの場が育てた側面

発売直後のステージは、ホール規模でも音量を過度に上げない運用が一般的でした。観客は歌詞を取りこぼさずに聴ける距離感で、曲の骨格がはっきり伝わります。「銀の雨」はその条件に極めて相性がよく、アンケートやリクエストで再演が続き、気づけばセットの要所に置かれる存在へ育っていきました。聴く側の反応によって曲順の中の役割が明確になっていった、という経路もこの曲には似合います。

家庭用オーディオでの相性という観点

1970年代後半の家庭用オーディオは、コンパクトなスピーカーで中音域が前に出る機種が幅を利かせていました。そうした環境で「銀の雨」を再生すると、声とギターの関係が崩れず、言葉が聞き取りやすい利点が生まれます。低域を強調するタイプの曲では、部屋の響き方で音が濁ることがありますが、この曲は周波数の使い方が慎重で、夜間の小さな音量でも輪郭が残ります。レコード盤では、針を落とした直後のわずかなノイズの後に、規則正しいアルペジオが入ってくる感触が心地よい。ストリーミング世代の装置で聴いても、情報量を増やしすぎない設計が利点として残り続けています。

まとめ──静かな決着の歌

「銀の雨」は、部屋という限定空間、窓という境界、雨という外界の変化、そして祈りという行為で構成された小さな物語です。どの要素も大げさに扱われず、最後に残るのは整った姿勢です。聴き終えた後、私たちは自分の生活へすぐに戻れます。ただし戻り方は少しだけ変わる。謝るべき人に謝る、言葉を端的に伝える、手放すと決めたものを戻さない——そうした行動の順序が、曲の中で具体的に並べ直されるからです。だからこそ、再生ボタンをもう一度押したくなります。雨が上がるまでの時間を、この曲は静かに支えてくれます。

コメント